آخر منجّدي صور يقبض على جرح المهنة قبل أن يطوي آخر فصولها

لا تزال صورة المنجِّد ماثلة في الذاكرة، جالسًا في حوش الدار، ممسكًا بالقوس يندف القطن ليعيد حشوه نظيفًا في المخدّات والفرش، أو ينفش الصوف ليكون جاهزًا لإعادة تشكيل وخياطة مخدّة وأريكة، هي صورة من الزمن الجميل قبل أن تطمرنا الحداثة بثقافة الجاهز المستورد، وتحيلنا إلى كلّ ما هو مصنّع بمواد كيميائيّة، ثَـبُـت وبعد عقود من استخدامها، أنّها مضرة بالصحّة على المديين القريب والبعيد.

قابض على جرح المهنة

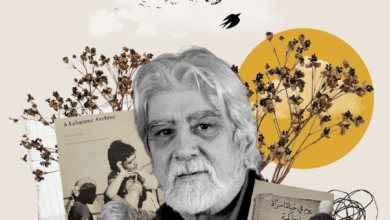

داخل سوق صور الأثريّ القديم، في أحد المحال العتيقة، بقي عدنان فيّاض الرجل السبعينيّ، آخر منجّد عربيّ في المدينة، وهو كالقابض على جرح المهنة الذي نزف فيها سنين طفولته وشبابه، ما زال صامدًا كمحلّه العتيق، مع ما تبقّى من القطن والقماش وعدّة التنجيد، وهو يعلم جيّدًا أنّه شتّان ما بين الأمس واليوم، ولكنّه أبى أن يستريح في المنزل ويفارق مهنة لم تبخل عليه يومًا بتربية أولاده الستّة وإعالتهم وتمكينهم مادّيًّا واجتماعيًّا.

يقول فيّاض لـ “مناطق نت” بواقعيّة يقينه أنّ “الانقراض هو مصير المهنة”، ليضيف: “لكن على رغم ذلك ما زلت أفتح محلّي كلّ يوم وأزاول العمل الذي لم أتعلّم غيره، ليس طلبًا لمردود مادّيّ، وإنّما لأنّني اعتبر المهنة جزءًا من اهتمامي بعائلتي، مع فارق أنّ أبنائي سلكوا دروبهم في الحياة وهي تجاوزها التطور”.

ويستذكر فيّاض نهارات وليالي التعب التي أمضاها في المهنة، فيقول: “أرسلني والدي لأتعلّمها عند آل الحريري في المدينة عندما كنت في السابعة من عمري، في حينه كانت المهنة في عصرها الذهبيّ، وكان في المدينة أربعة منجّدين، أكثرهم حرفيّة وأشهرهم هو الحريري، وكان الناس في المدينة والقرى المجاورة ينتظرون دورهم للحصول على موعد من المنجّد لتصليحاتهم الموسميّة ولتجهيز بيوتهم، خصوصًا الذين يستعدّون للزواج ممن يلزمهم أثاثًا كاملًا للبيت”.

أيّام كالمهرجان

يضيف فيّاض: “في أوائل السبعينيّات من القرن الماضي افتتحت محلّي المستقلّ في السوق، وتوسّع عملي ليطاول معظم القرى الجنوبيّة التي كنت أقصدها مع عمّالي، وكنّا نبيت فيها من أسبوع الى أسبوعين وأحيانًا أكثر، نتوزّع على البيوت لننهي عملنا بأسرع وقت، لأنّ قرى غيرها بانتظارنا”، ويشير إلى أنّه “في مرحلة لاحقة انتشرت المهنة وتعلّمها كثيرون واحترفوها، وصار تركيزي الأكبر في داخل المدينة، فكنّا نقصد البيوت ونقوم بعملنا في داخلها، كنّا نسهر الليالي لإنهاء عملنا على ضوء اللوكس والقنديل”.

وعن أجواء العمل في القرى والبيوت، يقول فيّاض: “كانت كالمهرجان بالنسبة للأطفال وأهل البيوت، يستضيفوننا ويفرحون بوجودنا وبالقطن المتناثر الذي كان يشدّهم للمشاركة معنا في ندفه”.

وعن الأدوات التي يستعملها المنجّد، قال فيّاض: “كانت بسيطة وبدائيّة، ومنها القوس والمدقّة والكشتبان والإبر والمطرقة والعصا، ولاحقًا صنعت آلة لندف القطن وفرمه، سهّلت كثيرًا علينا، ووفّرت الوقت والقطن والصوف والقماش، أيّ المواد الأوّليّة لصناعة اللحف والفرش والمساند والمخدّات”.

عصر السرعة والاستسهال

عن واقع المهنة اليوم، يقول فيّاض بحسرة “إنّها لا تخلو من الرضى، الآن أصبحت متّجهة إلى الانقراض بعد أن غزا “الفايبر” والاسفنج الأسواق، واجتاحتنا الصناعات الحديثة، فضلًا عن أنّه عصر السرعة والاستهلاك والاستسهال في كلّ شيء، فما من امرأة اليوم ستقوم بما كانت تقوم به أمّهاتنا وجدّاتنا لجهة ندف القطن وغسله وإعادة تعبئته”، ويرى أنّ “كلّ ذلك يتطلّب مجهودًا ووقتًا، ولم يعد يتماشى مع قدرة أولاد هذا العصر وأوقاتهم”.

عدنان فياض: واجتاحتنا الصناعات الحديثة، فضلًا عن أنّه عصر السرعة والاستهلاك والاستسهال في كلّ شيء، فما من امرأة اليوم ستقوم بما كانت تقوم به أمّهاتنا وجدّاتنا لجهة ندف القطن وغسله وإعادة تعبئته

ويلفت فيّاض إلى أنّه “قديمًا لم يكن هناك بديل، ولم يكن ممكنًا الاستغناء عن مصنوعاتنا التي كانت ضرورة لا بدّ منها في كلّ بيت، ولدى جميع شرائح المجتمع، أمّا اليوم فتوافر البديل ولا وجه للمقارنة بالنسبة لي بين القطن والفايبر”.

وعلى رغم اندثار مهنة التنجيد، إلّا أنّ هناك من يقصدون فيّاض لإعداد وصناعة مخدّات وفرش وألحفة و”طراريح”، ولكن نسبتهم قليلة، وبحسب فيّاض، فإن بعض هؤلاء “هم ممّن يعانون أمراضًا في العمود الفقريّ والرقبة، أو يعانون من حساسيّة تجاه المواد الكيماويّة”. ويشير إلى “أنّ ما يُطلب منّي هو إعداد مخدّات محشوّة بالقطن الطبيعيّ، وهي قابلة لإعادة الاستخدام من خلال غسل القطن وندفه، خلافا للمواد المصنّعة”.

رزق الله على تلك الأيّام

سلوى حدّاد في العقد السابع من عمرها، تستذكر وتقول: “رزق الله على تلك الأيّام، كانت جميلة بكلّ ما تحمله من ذكريات”، لافتة إلى أنّنا “كنّا ننتظر أيّام الندف لنلعب بالقطن، وكنّا نغنّي معه أغاني الثلج ونشبّهه به وهو يتناثر بالهواء”.

وتضيف حدّاد لـ”مناطق نت”: “كان هذا المشهد يدلّ على وجود المنجّد في أحد البيوت، وبأنّ هناك أفراحَا وأعراسًا قريبة”. وتشير إلى “أنّه لم يكن يخلو بيت من وسادة قطن ولحاف وفرشة قطنيّة، واليوم قلّ ما نجد بيتًا يستعملها، لأنّنا توجّهنا جميعًا نحو المفروشات الحديثة التي لا تحتاج وقتًا لتجديدها ولا مجهودًا”.

تؤكّد حداد أنّ لديها “لحاف عمره 45 عامًا ما زال بحالة جيّدة، بينما مخدّة اليوم ولحاف اليوم الصناعيّ لا يمكن أن يصمدا لسنة واحدة قبل أن يهفتا”.

رأي خبيرة أمراض جلدية

تقول ملاك نصّار وهي متخصّصة في أمراض الجلد والتجميل لـ”مناطق نت”: “كان الجميع في السابق يعتمدون التنجيد، وهو مثله مثل أيّ مهنة قديمة تواجه الاندثار مع التطوّر الحاصل وتراجع الطلب، والسبب التطوّر والتقدّم في المجالات جميعها، لكن إذا عدنا إلى الوراء نجد أنّ التنجيد في حدّ ذاته، كان أكثر ملائمة للإنسان صحّيًّا بالنسبة للنوم”.

وتشير نصّار إلى “أنّ هناك أمورًا في الحياة لا يمكن التغاضي عنها، وقد تمّ تطويرها للأحسن، لكن في المقابل هناك أمور تمّ تطويرها للأسوأ”.

وعن رأي طبّ الجلد في موضوع حشوة المخدّات الحديثة، تقول نصّار: “إنّ اقتناء مخدّات معيّنة مع عدم توافر موادّ صحّيّة فيها تكون مفيدة للبشرة تؤدّي إلى مشاكل جلديّة”، وتشير هنا إلى أنّه “في الماضي كانوا ينجّدون المخدّة ويعرّضونها للشمس التي تطهّر وتقضي على أنواع كثيرة من البكتيريا والجراثيم، ولكن كلّ شيء يتمّ تصنيعه اليوم عبر الماكينات، ولم يعد هناك من تصنيع يدويّ، ولم نعد نضعه تحت درجة حرارة معيّنة ليلامس جسم الإنسان دون ردّات فعل عكسيّة”.

التقنية القديمة والطب الحديث

وتلفت نصّار إلى “أنّ هناك أشخاصًا يتحسّسون من موادّ كثيرة، مثل النايلون وغيره”، وتقول: “إلّا أنّ الطب التطوّري يمنع الذهاب نحو استخدام موادّ طبيعيّة، مثل صوف الخروف أو وبر الماعز ضمن المخدّة لعدم معرفة ما إذا كانت تحتوي على بكتيريا معيّنة”.

وتضيف: “مع التطوّر نجد أنّ هناك مشاكل في العمود الفقريّ والرقبة، أيّ في هذه المنطقة الحسّاسة من الجسم، هذا الأمر يدفعنا إلى الذهاب نحو موادّ معيّنة لحشو المخدّة بطريقة تكون مناسبة للرقبة، وبالتأكيد نبتعد كثيرًا عن التنجيد القديم، وبالنسبة للغطاء نشدّد على ألّا يكون من القطن ولا يضمّ أيضًا البولّيستر والنايلون، لكي لا يكون تحسّس أو عدوى”.

وتختم نصّار: “التقنيّة القديمة والطبّ الحديث يحاولان أن يجتمعا معًا لمساعدة الإنسان بشكل عام، والجلد بشكل خاص، ونحن نأمل مع التطوّر الذي سنصل إليه بعد سنوات أن نتمكّن من أن نجمع ما بين التقنيّة القديمة والأمور الحديثة، التي تمكّن الإنسان من أن يتجنّب كلّ الأمراض”.

أيام عزّ

في لبنان تربّعت مهنة المنجّد على عرش المهن التقليديّة والتراثيّة في أربعينيّات القرن الماضي حتّى أواخر الثمانينّيات منه، ودخلت في مستلزمات تأثيث وتجديد كلّ بيت، وكانت من أبرز وأجمل معالم رحلة التجهيز للعرس، بحيث ظلّ المنجّد في البيوت يفترش الأرض بقطنه دلالة على اقتراب عرس في هذا البيت أو تجديده.

في لبنان تربّعت مهنة المنجّد على عرش المهن التقليديّة والتراثيّة في أربعينيّات القرن الماضي حتّى أواخر الثمانينّيات منه، ودخلت في مستلزمات تأثيث وتجديد كلّ بيت، وكانت من أبرز وأجمل معالم رحلة التجهيز للعرس

ولم تقتصر الحرف، ومنها التنجيد، على العالم العربيّ بكونها مهنة، بل أصبحت كنية لبعض العائلات التي امتهنتها كالمنجّد والنجّار والخيّاط وغيرهم من العائلات التي تعود في كنيتها لأجداد احترفوا هذه المهن فلازمتهم حتّى اليوم.

توارثت الأجيال في لبنان كما في بلاد الشام وفلسطين أسلوب التنجيد العثمانيّ وبقيت لعقود طويلة تعتمد آليّات وأساليب تقليديّة، وتعلّم اللبنانيّون المهنة من منجّدين سوريّين وتوارثوها. أمّا في جنوب لبنان فمن منجّدين كانوا يحضرون من فلسطين مع بداية مواسم الربيع لتنجيد فرش ولحف ووسادات الأسر الميسورة حتّى احترفوها وعلّموها لمن ورث المهنة بعدهم، وبوجودهم تيّسر لمعظم بيوت الجنوب بعد ستينيّات القرن الماضي أن يفترشوا بيوتهم ويدّفئوا شتاءهم كلّ بما يتيّسر له من مال وبحسب ظروفه المعيشيّة، أمّا الفقراء فكانوا يعالجون أوضاعهم بالاستعانة بالأقارب أو الاعتماد على خبرتهم الذاتيّة في تأمين احتياجاتهم.

استدامة وإعادة استعمال

تندرج مهنة التنجيد في سياق ما يعرف بالاستدامة، والتي تحوّلت مسألة أساسيّة على مستوى الدول لمواجهة التلوّث والمخلّفات، فالتنجيد يعني إعادة استخدام المستعمل من أغطية ولحف ومخدّات وخلافه، بمعنى أنّ التنجيد يمثّل خيارًا بيئيًّا وصحّيًّا في آن، في الصناعات الحديثة قائمة على ثقافة الاستهلاك بغضّ النظر عن الأثر السلبيّ على صحّيّة الإنسان ونظافة البيئة الطبيعيّة.

من هنا، يجب العودة إلى الجذور، وفي الوقت نفسه دون التنكّر للتطوّر، بمعنى المواءمة بين الماضي والحاضر، ولعلّ صحّتنا وبيئتنا يستحقّان منّا وقفة تأمّل وإعادة تفكير.