رسائل الغربة والمغتربين.. عادت بأخبارهم ولم يعد أصحابها

يستهجن جيل العقود الثلاثة، وربّما الأربعة الأخيرة، الحديث حول الرسائل الورقيّة، إذ إنّها كانت السبيل الوحيد لاتّصال الناس في ما بينهم، من الأماكن البعيدة، من خلف البحار وعالم الاغتراب. كانت تمرّ شهور طويلة قبل أن تصل رسالة من هذا أو ذاك، إلى أهله في الوطن، فتخبرهم عن أحواله، وتطمئنهم حول مآله. وكانت المشكلة الأكبر، في من لا يجيد الكتابة والقراءة، فتنقطع أخباره بانتظار رسالة شفويّة ينقلها عائد إلى الوطن، أو راحل عنه، أو مسافر منه. أمّا اليوم، فتبدّلت الأوضاع جذريًّا وتغيّرت، إذ بلحظة وعبر هاتف محمول صار بالإمكان الاتصال “بآخر العالم” والحديث صوتاً وصورة.

كانت الرسالة عزيزة جدّاً، ووثيقة يحفظها أصحابها فيعودون إليها كلّما نبض الشوق في أفئدتهم، أو للوقوف مجدّداً على ما تحمله من معلومات ودلالات حول قضيّة ما، عاطفيّة أو اجتماعيّة، أو حول مديونيّة وحقوق ملكيّة وغيرها. لذلك، عاشت الرسائل طويلاً، مخبّأة في لفافة من قماش أحياناً، أو محفوظة في أدراج عتيقة، أو في علبة خشبيّة. رحل المُرسِلون والمُرسَل إليهم، وبقيت الرسائل، بعضها، تحفظ الذاكرة والتاريخ وحتّى الأسماء، من جيل إلى جيل، إذ ثمّة أسماء باتت منسيّة، هاجر أصحابُها، عاشوا في المغتربات، تزوّجوا، أسّسوا عائلات جديدة، وماتوا ودفنوا هناك، عادت رسائلهم التي تحمل الوعد تلو الوعد، باقتراب عودتهم إلى بلادهم، وما عادوا، ثمّ انقطعت أخبارهم تماماً، وأضحوا أسماءً في رسالة.

عاشت يتيمة بانتظار رسالة

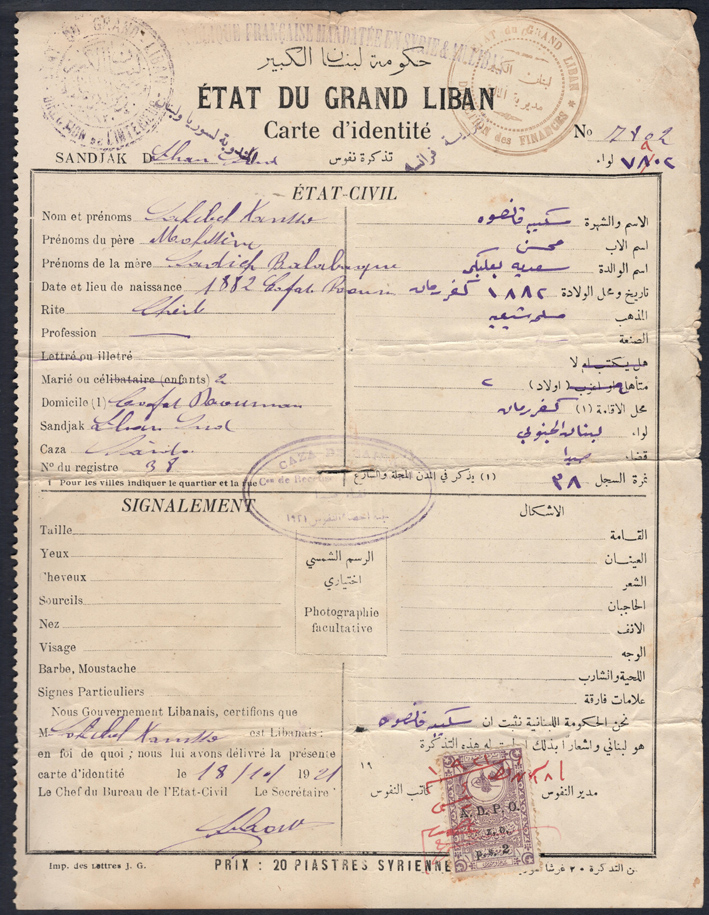

رحلت الحاجة خديجة محمّد حسن معلّم المولودة سنة 1916 (بحسب الهويّة، وربّما تكون قبل ذلك بسنوات قليلة)، في الثاني من تشرين الأوّل سنة 2005، من دون أن ترى صورة الأب التي طالما حلمت بها، مثلما حلمت بعودته يوماً ما من الغربة التي بدأت قسريّة، قبل العام 1916 تاريخ “هروبه” من قريته كفررمان (النبطيّة)، بعدما لاحقه “أزلام البيك” في حينه، حسبما كانت تروي زوجته، والدة خديجة، سليمة خليل حمزة (1895- 14 تشرين الثاني 1983) وكان عمر وحيدتها آنذاك 25 يوماً، على أمل عودته حينما تتبدّل الأحوال.

لقد عاشتا طوال عمريهما بانتظار رسالة منه يخبّر فيها عن أحواله، وحتّى عن عائلته التي تكوّنت في بواينس أيرس عاصمة الارجنتين، إذ من هناك وصلت بعض أخباره تواتراً من رُسل هاجروا وعادوا، فيما لم يبادر هو إلى كتابة رسالة واحدة تطمئنهما على مآل حياته في الغربة؛ ربّما لأنّه وزوجته كانا لا يفكّان الخط أو يجيدان الكتابة، وكذلك كانت وحيدتها.

تحدّث الروايات الآتية من خلف البحار، أنّ محمد معلّم تزوّج هناك من مواطنة أرجنتينيّة ورزقا بأبناء، أحدهم طبيب. غير ذلك، لم يقف أحد على أيّ من أخبار ذاك الشاب الفار من أزلام يوسف “بك” الزين، إلى “آخر الدنيا” بحسب ابنته التي عاشت وحيدة وأشبه بيتيمة، فيما بقيت والدتها سليمة حمزة مسجّلة زوجته طوال حياتها في سجلّ النفوس.

لم يكن عامل سطوة “البيك” هو الوحيد الدافع إلى الهجرة بين مطلع القرن العشرين والسنوات التي تلته، إذ شهدت تلك الحقبة، حركة هجرة من كفررمان، مثلما شهدت جارتها “قائمقاميّة” النبطية والجوار، نحو الأرجنتين والمكسيك وأمريكا اللاتينيّة بحثاً عن حياة أفضل، بعدما أحكم “الأتراك” قبضتهم على لقمة العيش وزادوا من الضرائب، ناهيك عن التجنيد الإلزاميّ والسوق إلى “السخرة” في حروب “السلطنة” التي لم تنتهِ إلّا بانتهائها، أيّ السلطنة.

رائحة التاريخ وذكريات الماضي المنسيّة

بقيت الرسائل، على ندرتها، لمن تعلّم في “الكتاتيب” وعلى يد المشايخ، همزة الوصل الوحيدة بين الفلّاحين الملتصقين بحقولهم، والمهاجرين من أبنائهم أو آبائهم، بسبب تردّي الأحوال الاقتصاديّة وضيق ذات اليد، أو هرباً من ظلم الاقطاع وأعمال السخرة؛ مسافرة هذه الرسائل على متن هواء البحر، مشبّعة بملحه وبرطوبته، طوال أشهر وأسابيع على البواخر القليلة الإبحار والرحلات، المديدة الأزمان والمسافات، وفي متن وُريقاتها كلام الودّ والشّوق، أو عبارات العتب واللّوم، ووعود العودة إلى الوطن، سنة بعد سنة، وفيها ما يفرح من الأخبار أو ما يُشجي أو يُترح، وربّما نقلت أحاديث السياسة والقلق حول الوطن وأخبار أبنائه.

بقيت الرسائل، على ندرتها، لمن تعلّم في “الكتاتيب” وعلى يد المشايخ، همزة الوصل الوحيدة بين الفلّاحين الملتصقين بحقولهم، والمهاجرين من أبنائهم أو آبائهم، بسبب تردّي الأحوال الاقتصاديّة وضيق ذات اليد، أو هرباً من ظلم الاقطاع وأعمال السخرة

باتت هذه الرسالة التي تعتعها النسيان والرطوبة وسوء الحفظ، وثائق دامغة في كثير من المواضع والمواضيع، والحقوق من بيع وشراء وملكيّة الأرض والدّيون، وتؤسّس تاريخيّاً لحقبة من عمر هذه القرية أو تلك، ولحكايا الغائبين في المهجر، ووعودهم المتكرّرة في العودة، إذ إنّ رسائلهم، أو بعض رسائلهم عادت، بينما رقدوا هم، نياماً أبديًّا في تراب الغربة، ولم يبقَ من إثرهم سوى تلك الرسائل، هذا إن بقيت أو سلمت!

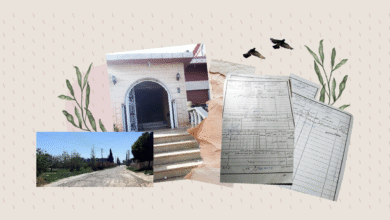

تبدّلت أحوال القرى، من بيوت على قدر أصحابها، متواضعة منبسطة، مبنيّة من حجارة صخريّة، تشبه أربابها، مطوّقة بالحقول والبساتين التي كانت تؤمّن حوائج البيوت من الزرع والخضار والفاكهة، إلى ما يشبه المدن، فغزتها العمارات الشاهقة، وتبدّد الإخضرار الذي كان يطغى أمام زحف الإسمنت، وصارت هذه البلدة أو تلك، كأنّها بلا روح. تخلّت الأجيال التي تعاقبت عن المقتنيات العتيقة، واستبدلتها بكلّ متطوّر أو حديث، وأحرق كثرٌ من الورثة الرسائل التي اعتبروها “لا تقدّم أو تؤخّر” في حياتهم الجديدة، أو تركوها لفتك الفئران والجرذان في الأدراج المنسيّة في الغرف العتيقة، بينما أبقت “الصّدفة” على رسائل قليلة تفوح منها رائحة التاريخ، وذكريات الماضي البعيد، القريب، والأسماء التي صارت منسيّة.

عائدون بحثاً عن الجذور

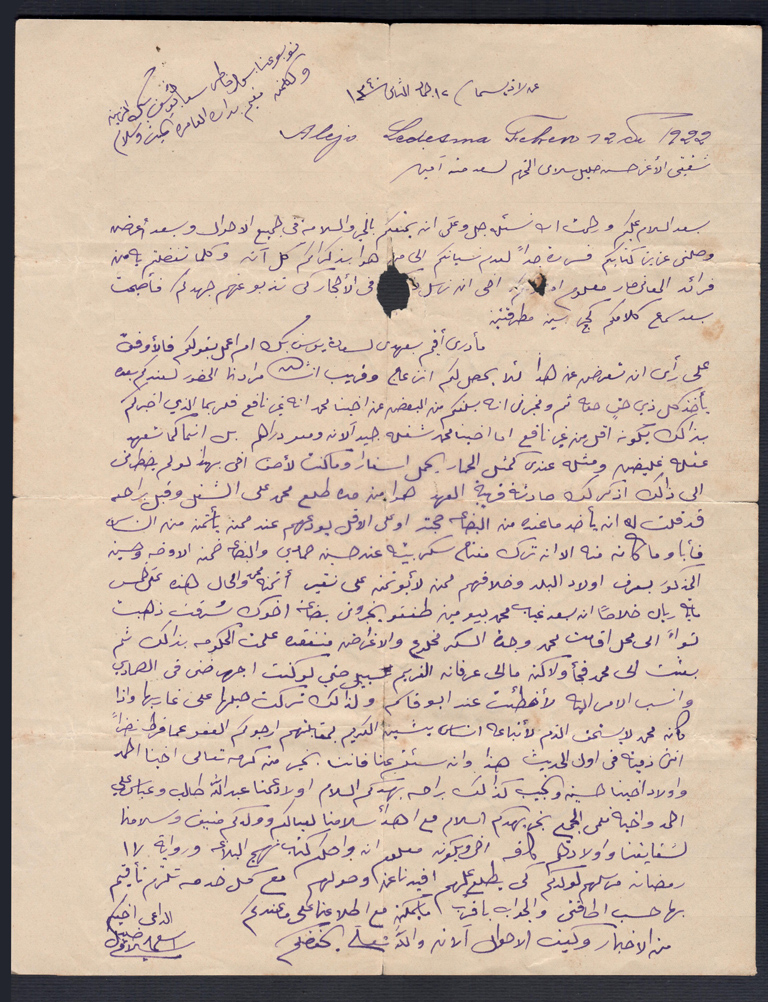

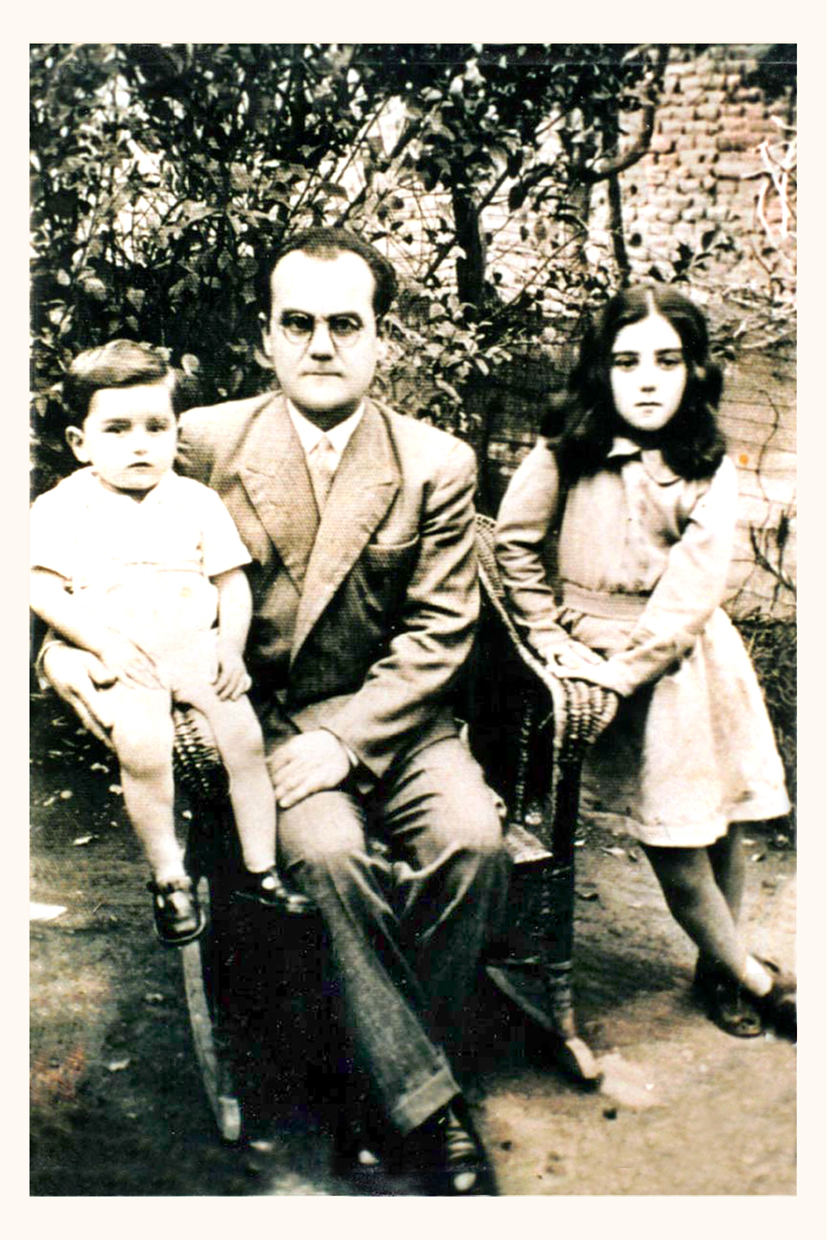

في العام 2001، في الذكرى الأولى للتحرير، يأتي أدهم أسعد خليل سلامة البالغ في حينه 64 عاماً (توفّي نحو 2018 وووري في مقبرة مسيحيّة في الأرجنتين، بحسب دين الوالد الذي صار عليه)، وشقيقته “غريبة” التي تكبره بعام واحد وكنيّت باسمها كونها أوّل أولاد أسعد في الغربة، وأبنها الطبيب العامل في الأمم المتّحدة “خافيير”، إلى كفررمان كي يستدلّوا على أقارب والدهما الذي طالما “ردّد أمامنا اسماءهم، وكيف عاش يحلم في العودة إلى كفررمان، بيْدَ أنّ الزواج والعمل وهموم الأولاد، سرقا الوالد من حلمه، حتّى تاريخ وفاته في العام 1974، إثر حادث سيّارة، دهسته هناك”، يقول أدهم ويجثو على ركبتيه فيقبّل أرض دار جدّه خليل سلامة، حيث أبصر والده النّور بين 1880 و1890. ثمّ يقبض على حفنة من تراب ليحملها معه إلى الارجنتين عملاً بوصيّة والده.

مثلهم فعل علي محمود سلامة، ابن عمّهما في العام 1998، إذ عاد إلى كفررمان وتعرّف إلى أقارب والده؛ لكنّ جميع من عادوا، ومن أسف شديد، لم يكن أحد منهم يفقه اللغة العربيّة، لغة الأهل، قراءة أو كتابة، أو حتّى بعض كلماتها.

من كفررمان إلى الأرجنين.. ذهاباً فقط

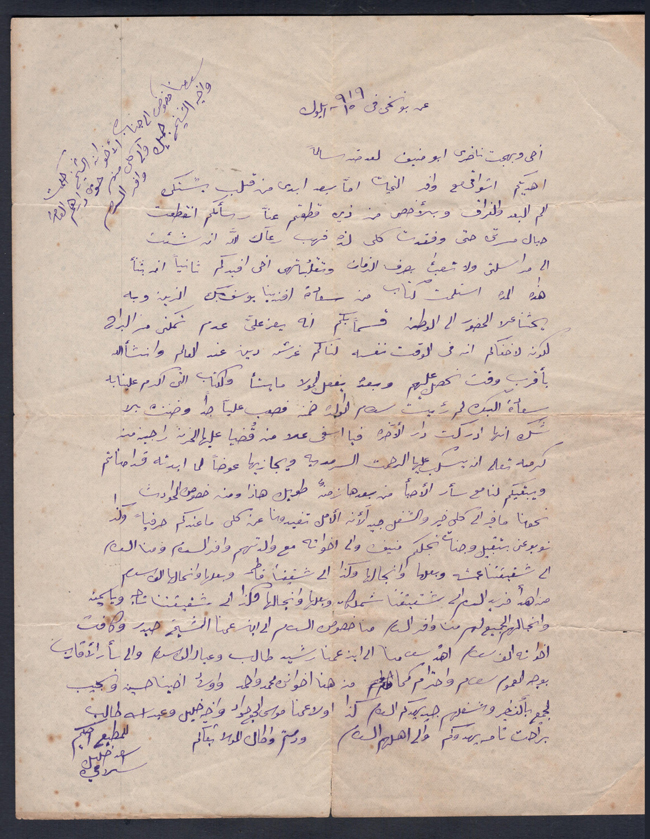

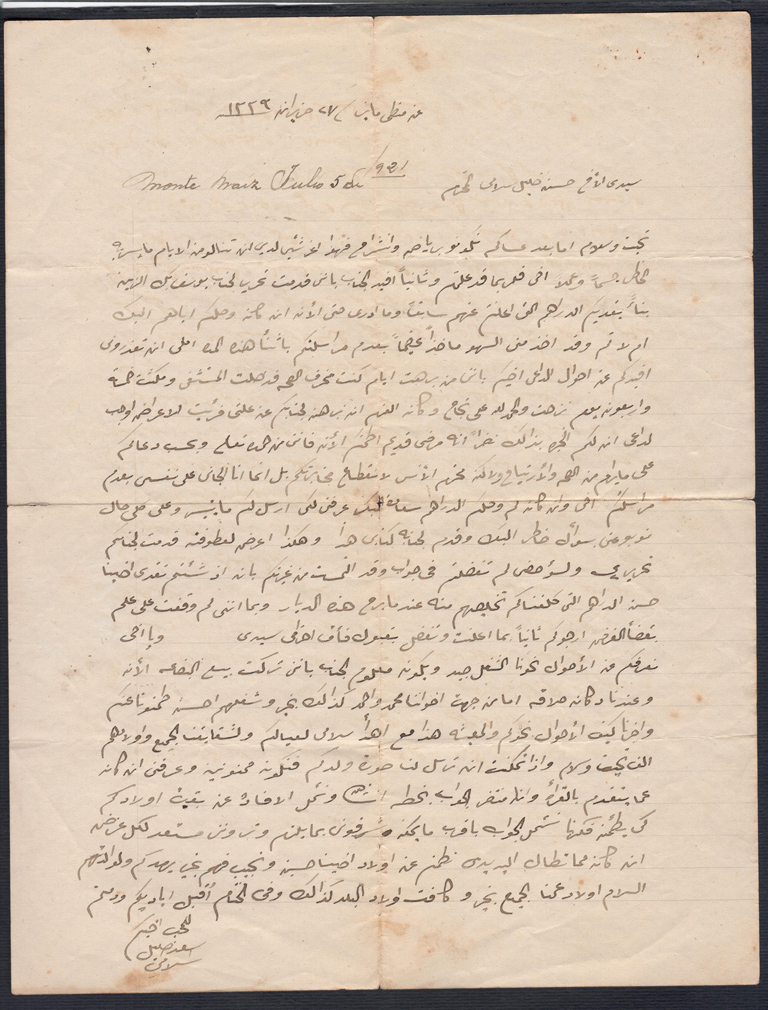

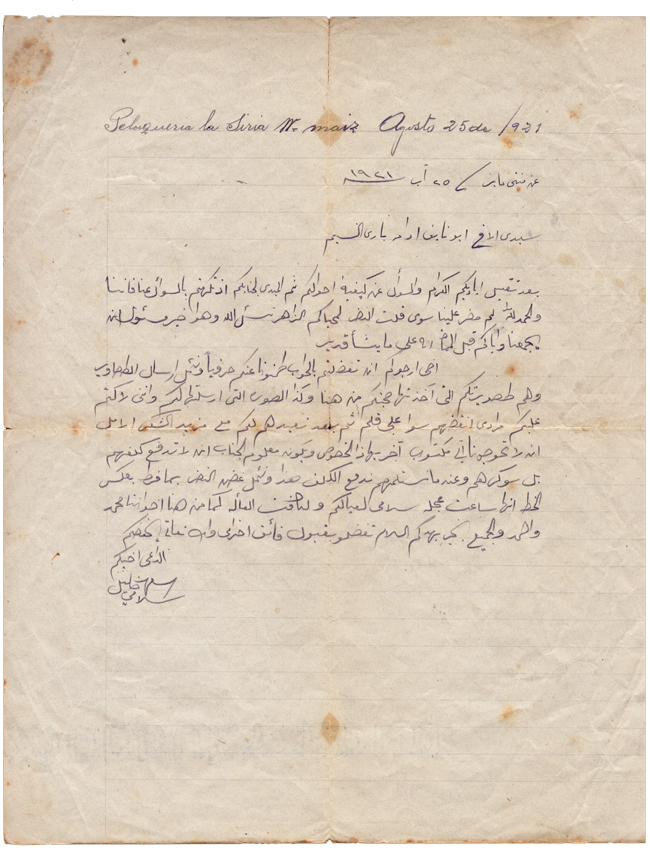

على متن إحدى البواخر، غادر أسعد سلامة قريته كفررمان قبل الحرب العالميّة الأولى، بسنوات؛ ميمّماً وجهه شطر الأرجنتين. كان قد سبقه إلى هناك في إبحار البواخر، عدد من أخوته وأبناء عمومته، ونفرٌ من أبناء قريته والجوار. عاد معظمهم لاحقاً، ليواصلوا حيواتهم في قريتهم بعدما كوّنوا خميرة تسدّ خابية؛ ومنهم لم يعد نهائياً، وقضوا هناك، على نحو أسعد (وشقيقيه محمّد وأحمد)، الذي بقي يؤجّل عودته لذرائع مختلفة، كان يذكر مبرّراتها في رسائل عديدة، منها رسالته المحرّرة إلى شقيقه حسن “أبي منيف”، من “بونخن” بتاريخ 15 أيلول سنة 1919 فيقول حرفيًّا:

“… هذه المدّة استلمت كتاب سعادة أفندينا يوسف بك الزين، وبه يحثّنا على الحضور إلى الوطن، قسَماً بكم أنّه يعزّ عليّ عدم تمكّني من البراح لكونه لا أخفيكم أنّه في الوقت نفسه لنا كم غرش دين عند العالم وإنشاء الله بأقرب وقت نحصل عليهم، وبعده يفعل المولى ما يشاء…”.

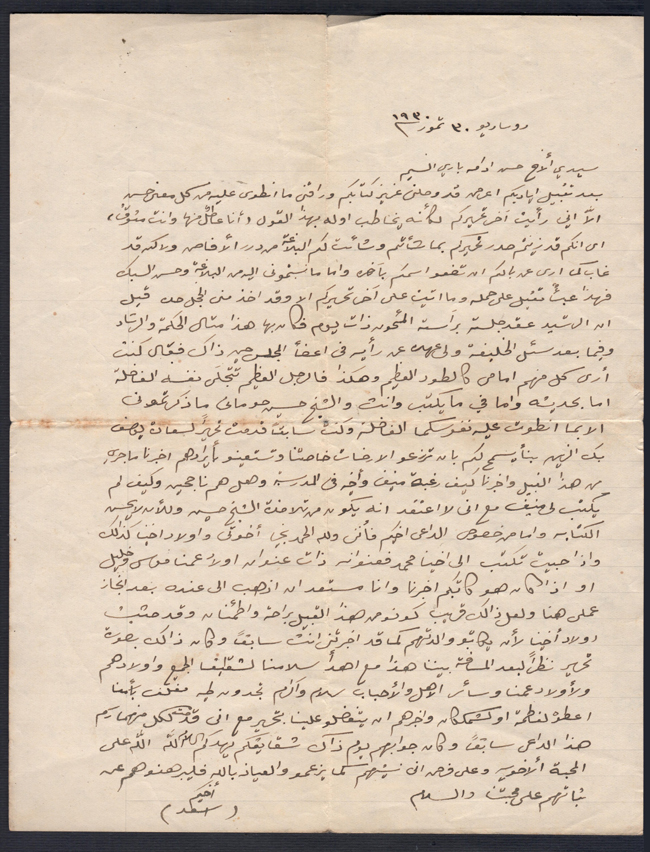

ويؤكّد في رسالته الثانية من “كانيا واسيكا” المؤرخة في 29 شباط سنة 1920:

“أعرّفكم أنّني بعد برهة مرادي الحضور لنحوكم إذ أمكنتني الظروف، كونوا برَاحة من هذا القبيل…”. ثمّ تمرّ اثنتا عشرة سنة، وفي رسالة مؤرّخة بـ 15 شوّال 1350 هـ (1932م) يكتب من “مندوسا”: “إنّ زواجي لا يعيقني يا أخي عن السفر كما ذكرتم في تحريركم. متى تهيّأ لي السفر كوني أخيّر النظر إليكم على ما تحت العرش قاطبة، على أنّ رغبتي بالمجيء لعندكم لا يحول دونها إلّا الموت كونوا براحة من هذا القبيل..”.

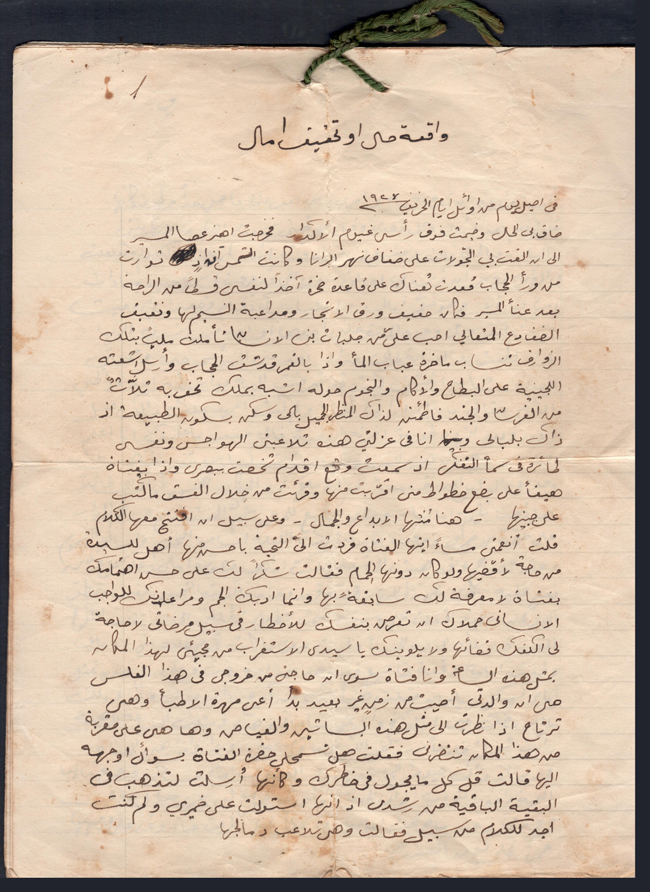

يجزم ما تبقّى من أرشيف الرسائل وأوراق أخرى، أنّه كان للأخوين أسعد وحسن سلامة العديد من الرسائل المتبادلة في تلك “الحقبة”، ربّما لم تكن الرسائل “غزيرة” بسبب البعد والمسافات خلف البحار، وكذلك لندرة المهاجرين، ذهاباً وإيّاباً إلى الأرجنتين في ذاك الوقت، خصوصاً أنّ البواخر كانت وسيلة السفر الوحيدة عبر البحار والمحيطات. لكنّ إبراهيم محمود سلامة، حفيد عمّهما، تمكّن من إنقاذ بعض الرسائل والأوراق، من غرفة مهجورة خلّفها منيف ابن حسن. هذه الكمّيّة القليلة، الكثيرة، من الرسائل بلغت نحو 43 رسالة من أسعد لوحده، بعضها رثّ، وبعضها الآخر كامل متكامل، أو فُقدت صفحة من صفحاتها، لكن ثمّة واحدة من خمس صفحات نصّها كاتبها على شكل رواية، معقودة صفحاتها بخيط صوفيّ من وسط أعلاها، محرّرة بخطّ جميل.

كلّ هذه الرسائل مُرسلة من الأرجنتين، موجّهة من أسعد إلى حسن، ولا يوجد أدنى مسودة لرسائل حسن، ما يدلّ على أنّه كان يكتب الرسائل بتأنٍّ ولمرّة واحدة، وهذه الرسائل ستذهب ولن تعود، طالما أنّ الموجّهة إليه لم يعد مرّة منذ سفره، قبل 55 عاماً، برغم وعوده المتكرّرة، ولم تكن ثمّة رسالة واحدة من شقيقيه محمّد وأحمد، إذ انقطعت أخبارهما بعد مدة من سفرهما.

“تحصين الديار بالعلم”

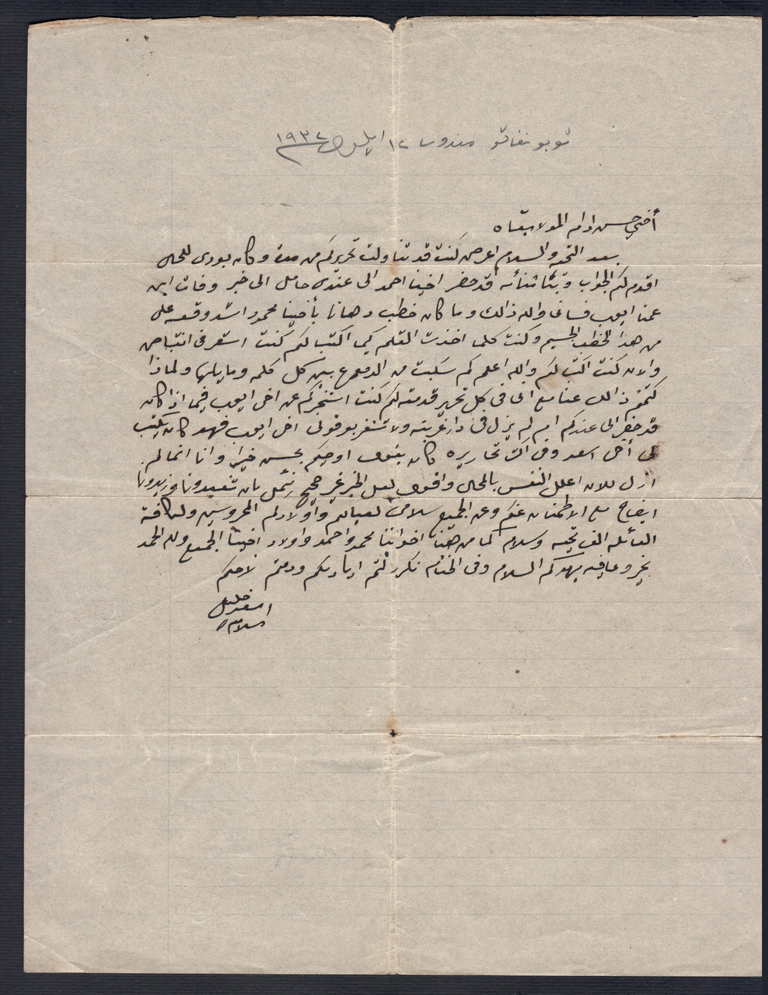

رغبة منه في تكثيف الرسائل التي يمكنها أن تحمل كلّ ما يدور في القرية والجوار، كي يقع أسعد على أخبار أهله وقريته، كان يحثّ شقيقه حسن، في أكثر من رسالة، على تعليم ولديه، معتبراً ذلك ثروة تفوق المال والأرض؛ ويخاطب أخاه برسالة بعثها من “مندوسا” بتاريخ 16 آذار 1934، فيها:

“لقد أحسنت عملاً بشرائك تلك الأرض التي حول دارك، غير أنّ تحصين الدّيار قد لا يكون بالمساحة الواسعة أو بتوفّر الدراهم، إنّما عن طريق العلم…”.

قبلها، بأربعة عشر سنة، وفي رسالة من “الروفينو” بتاريخ 15 ذي الحجة العام 1338 (1920) يُبدي أسعد حسرته على أنّه لم ينهل المزيد من الدراسة والتحصيل، فيذكر:

“… ذكرتم سيّدي عن نجلكم المحروس أنّه بالقراءة. نسأل نجاحه، ونتمنّى من علوّ همّتكم أن لا تدعوه يتهامل عن الاجتهاد في سبيل العلم… عندما سنحت لنا الفرصة تقاعدنا عن الإمتثال لقول الراشدين، وكم حثثتموني ولم أطع، والآن جنابكم أعلم وفكركم الثاقب أصيب (أصوب) أنّنا بعصر العلم ونوبة الذكاء ولا غرو من كان كجنابكم لا يمكن أن نبرهن له أنّه على يقين بأن تنوبوا بما أقول وهو أن ترسل منيف إلى المدرسة بعد تلاوة القرآن الشريف”.

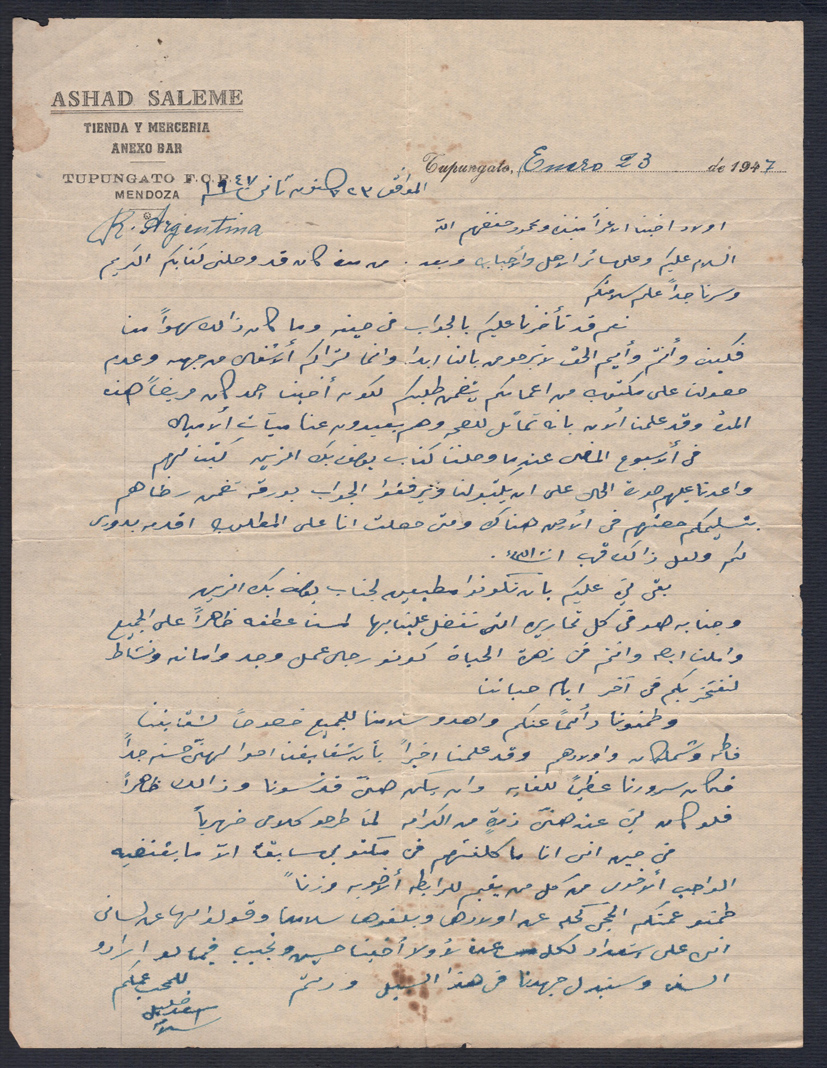

حملت معظم رسائل أسعد خليل سلامة، نمطاً كلاسيكيّاً اعتمده منذ الرسالة الأولى، حتى الأخيرة، تدلّ من عناوينها على ما بدّله من أمكنة في الأرجنتين: من كاتيا واسيكا، إلى مندوسا، الروساريو، الروفينو، توبونغاتو مندوسا، وصولاً عشيّة الخمسينيّات من القرن العشرين إلى بواينس أيرس عاصمة الأرجنتين.

رسائل العتب والشوق

لم تغب عبارات العتب عن مجمل الرسائل، هو حال الأشقّاء والأقارب، خصوصاً إنّ بُعد المسافة، في غياب الوسائل الأخرى، كالهاتف مثلاً، يجعل النفوس توّاقة إلى كلّ همس أو حديث، للغوص أكثر في التفاصيل. وللمسافة الزمنيّة بين الرسالة والرسالة، كانت تتفاقم الأخبار وتتكدّس، فتغدو الرسالة غير كافية، فكيف بتحريرها لمن تخونه العبارات والمعرفة؟

من “توبونغاتو مندوسا” كتب في 3 تشرين الثاني سنة 1935 يقول:

“إنّما أكتب إليكم بدافع الشوق، نعم لقد مضت مدّة من الزمن دون أن نعلم عنكم شيئاً، وأنتم أحقّ منّي بالعتاب، كوني أنا الذي قد بدا منّي هذا الفتور وما كان ذلك والله سهواً أو فتوراً في المحبّة، وإنّما الوحدة وكثرة الأشغال وهمّ العائلة يحولان بعض الأحيان أن أقدّم واجب (واجباً) هو من أقدس الواجبات، أيّ مكاتبتكم ومبادلتكم الأخبار”.

حملت معظم رسائل أسعد خليل سلامة، نمطاً كلاسيكيّاً اعتمده منذ الرسالة الأولى، حتى الأخيرة، تدلّ من عناوينها على ما بدّله من أمكنة في الأرجنتين: من كاتيا واسيكا، إلى مندوسا، الروساريو، الروفينو، توبونغاتو مندوسا، وصولاً عشيّة الخمسينيّات من القرن العشرين إلى بواينس أيرس عاصمة الأرجنتين

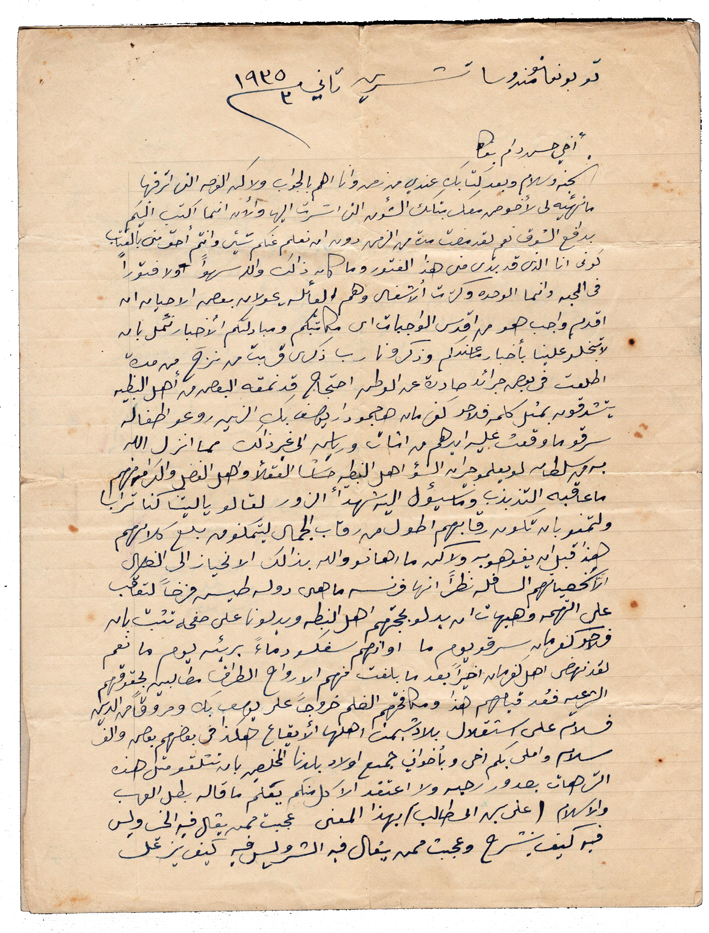

وفي رسالة أخرى من “توبونغاتو مندوزا” (Tupungato, Mendoza) في 26 تمّوز 1949، ثمّة عتب وردّ على رسالة يوسف بك الزين الذي بعث له برسالة يبرّر فيها عدم تلقّيه رسائل من كفررمان:

“… أمّا عدم مكاتبة أولاد أخيكم لكم فهو انهماكهم في الأشغال وجهلهم القرآن والكتابة، كما وأنّ عدم مكاتبتكم أنتم لهم فلهذا السبب ليس إلّا. لسعادة البك أن يقول ما يشاء وإن كان كذلك، أيّ أنّني رجل أمّي أيضاً كما تفضّل، فهذا أمر يهمّني ولا يهمّ أحداً سواي، وقد يكون بسيطاً بالنسبة لجهل الكتابة والقرآن في بلد ينضوي شبابه تحت لواء يوسف بك الزين ومتوافرة فيه أسباب التعليم…”.

حديث في السياسة

تؤرّخ مقطتفات السياسة التي كان لها حيّز، بين رسالة ورسالة، لجملة من الأحداث التي كانت تحصل في كفررمان، في القرية التي كانت تعيش في تلك المرحلة صراعاً بين العائلات الكبيرة و”الإقطاع” المستوطن فيها، المتقرّب من العائلات الصغيرة؛ وأهلها فلّاحون، بدأت السياسة تتغلغل إلى صفوفهم، مع تنامي المدّ الحزبيّ، فكانت ردّة فعلهم، الإنتفاض أكثر من مرّة.

من “توبونغاتو مندوسا” بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1935 حرّر أسعد رسالة إلى شقيقه، وممّا جاء بحرفيّته:

“اطّلعت من بعض جرائد صادرة عن الوطن؛ (على) احتجاج قد نمّقه البعض من أهل النبطية يتشدقون بمثل كلمة: فلاحو كفررمان هاجموا دار يوسف بك الزين، روّعوا أطفاله، سرقوا ما وقعت عليه أيديهم من أثاث و…إلى غير ذلك ممّا أنزل الله به من سلطان…هيهات إن بدّلوا بحجّتهم أهل النبطيّة وبلونا على صفحة تثبت بأنّ فلاحي كفررمان سرقوا يوماً ما أو أنّهم سفكوا دماء بريئة يوماً ما، نعم لقد نهض أهل كفررمان أخيراً بعدما بلغت منهم الأرواح الطواف مطالبين بحقوقهم الشرعيّة…”.

بين المياه والجهاد وفلسطين

في رسالة من العاصمة “بواينس أيرس”، بتاريخ 24 آذار، مارس، 1925، عام وصول المياه بالأنابيب إلى النبطيّة وكفررمان، رسالة فيها:

“…أخبرتني أخي عن أنّه سعادة يوسف بك الزين قد أحيا بحسن درايته أرضاً بعد موتها، وذلك بالماء التي أتى بها من مواضع وعرة، ونحن لم نحتج إلى دليل بأنّ سعادة البك من انتدبتهم يد القوّة للعمل على رقيّ البشريّة وكماله… وإليك بعض ما تناقلت عنه الصحف العربيّة فضلاً عن الإفرنسيّة، قالت جريدة السلام: “حضر دولة حاكم لبنان وأكثريّة أعضاء المجلس النيابيّ والنظّار وكبار الموظّفين وكثيرون من وجوه البلاد وأعيانها إلى منزل حضرة النائب يوسف بك الزين في قرية كفررمان…”.

ويرسل كذلك نصّ كلمة ألقاها في نادي الجامعة الإسلاميّة بمناسبة عيد رمضان المبارك 1345 (1927) في “الروساريو” منها:

“إنْ كان بُعدنا عن الوطن حال دون اندماجنا في صفوف المجاهدين، فلا يسعنا والحالة إلّا أن نصغي إلى نداء إخواننا الذين استبسلوا في ميادين القتال ونمدّهم بما يضمّد جراحهم ويخفّف ولو يسيراً من آلامهم. وإنّي أرى الآن أرواح الشهداء الذين أريقت دماؤهم ذوداً عن مجد أمّتهم تحوم فوق رؤوسكم مستنهضة منكم حميّتكم التي قد عُرفتم بها…”.

وإلى “نكبة فلسطين”، من “توبونغاتو مندوسا” بتاريخ 17 حزيران 1949:

“بينما وصلت إلى هذا الحدّ مسترسلاً في العتاب، وإذا بهاتف يقول رويداً يا هذا، أو لعلّ أولاد أخيك يكونون قد اندمجوا في سلك الجيش يوم نادى المنادي وأهاب بشباب الوطن للدفاع عن فلسطين المنكوبة، واستشهدوا مع من استشهد في ميادين الجهاد. وقد ترك هذا الكلام الذي لا أعرف مصدره أثراً عميقاً في النفس، قلت إذاً، فبذمّة ملوك العرب وزعماء العرب تلك الدماء الزكيّة التي أُهرقت في فلسطين على غير جدوى، ذلك لأنّ البعض من ملوك العرب قد ساقوا بسوء تصرفهم فلسطين وقسماً كبيراً من شباب العرب إلى المجزرة…”.