“أبو علي الإنجيليّ”.. شيخ الأدب الشعبيّ

لم نقبض على اللحظة التي ولد فيها لقبه “شيخ الأدب الشعبيّ”، لكنّنا نعرف أنّ لقبه هذا كان وساماً يعتزّ به، ويعملْ على نشره أنّى يكن، إذ يخبرنا التشكيلّي اللبنانيّ عبد الحميد بعلبكي، أنّه كان وسلام الراسي، مع شخصيّات أخرى، ضيوفاً على شاشة “الجديد”. في الكواليس، طلب الراسي من زملاء الحلقة أن ينتخبوا أحدهم ليقول له في أثناء التسجيل: “يا بو علي يا شيخ الأدب الشعبيّ”. آنذاك كان الرجل قد تكرّس شيخاً لهذا الأدب، وهو بالطبع لا يحتاج لأن يسمع صوتاً إضافيّاً يناديه به، غير أنّه كان يُطرّب لهذا الوصف، ويعرف أنّه جائزته التي نالها حينما سلك ذلك المسار، حكاية تلو الحكاية، ومثَل تلو المثَل، وكتاب تلو الكتاب.

إبن القسّ البروتستانتيّ

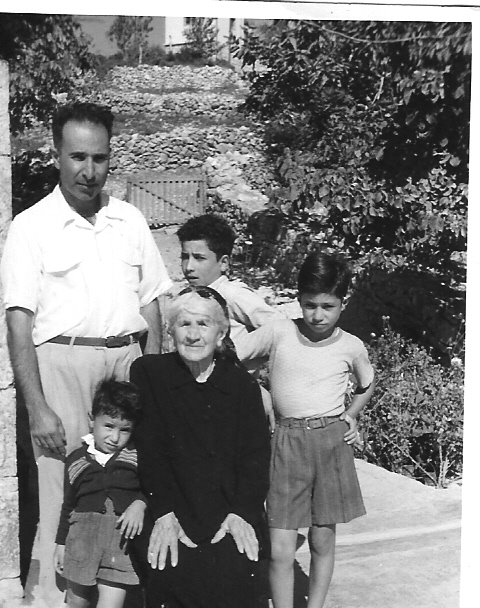

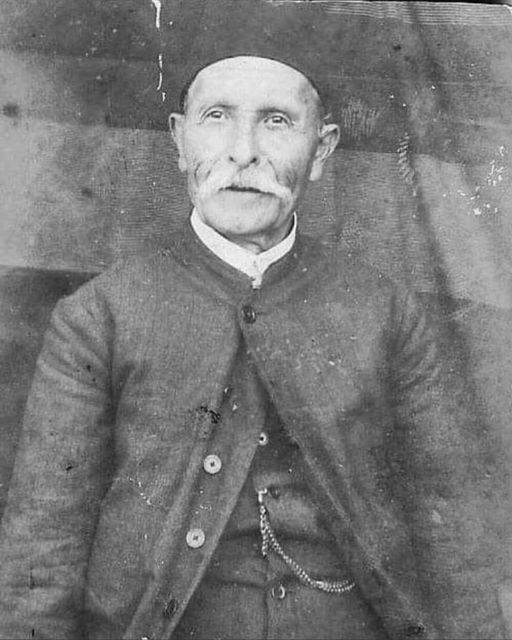

لم يترعرع الطفل سلام في بيت “بروستانتيّ” عاديّ، فوالده يواكيم الراسي كان قسَّاً إنجيليّاً “إنغماسيّاً” إذا صحّ القول، حيث اشتغل بكلّ طاقته في خدمة رعيّته في إبل السقي، قبل أن يؤسّس “مدرسة الفنون الإنجيليّة” في صيدا، والتي اختصرها العامّة باسم “مدرسة الأميركان”. لكنّ حظّ سلام مع والده يواكيم لم يكن سخيّاً، حيث مات الأب ولم يكن صغيره قد بلغ السابعة من عمره، فتكفّلته والدته برعايتها، هو و13 نفَساً آخرين من إخوته.

في مطلع شبابه، مال سلام بعض الشيء نحو الأفكار اليسارية، وكانت له بعض صولات وجولات في فضاءات الماركسيّة، والماركسيّين، ولم يكن ينقص تلك “الخلطة” إلّا إطلاقه اسم “علي” على وليده الأوّل، ليصبح بالتدرّج: الأنجيليّ، الشيوعيّ، والشيعيّ! ومَن عرف “أبو علي” عن قرب، يدرك أنّه صار كائناً إنسانيّاً بالمطلق، فلا تحدّه عقيدة أو صِفة، أو كنية.

لم يكن سلام الراسي أوّل مَن سمّى بكره “عليّ” في إبل السقي، بل على الأرجح كان تأثّره كبيراً، وعميقاً بعمّه أيّوب، حكواتيّ الضيعة الذي كان يُكنّى بأبي علي أيضاً.

كاره الأفكار المُبهمة

في العام 1911، أبصر سلام الراسي النور في بلدته إبل السقي، القابعة بين الخيام وحرمون، الجبل العظيم، القابضة على حرف “القاف”، بكامل فخامتها الفصيحة، التي عُرِفَت أكثر بين الدروز شركاء البلدة في أهلها. هناك تعلّم في مدرسة الضيعة في الكتاب ذاته الذي تعلّم فيه أخوانه ممّن يكبرونه سنّاً، فيقول حول ذلك في حوار معه:

“لقد تلفَت صفحات الكتاب، وبرت كلماته لكثرة ما حملوه اخوتي، فتناهى إليّ ممزّقاً، مهشّماً، غير أنّي كنت قد حفظت مضمونه عن ظهر قلب، لكثرة ترداد تلك الدروس أثناء مراجعتهم لها، لذلك كنتُ أجيب المعلّمة بشكل حرفيّ، لكنّني كنتُ أخفق في الردود حين تسألني عن مقاصد الكتّاب، ومراميهم من تلك الجمل. فكرهتُ الإبهام منذ هاتيك الأيّام، وإلى يومنا هذا لا أطيق الألغاز، والإبداعات المجرّدة، ذات المجازات المبهمة”.

في قوله هذا اختصر الراسيّ منهجه الأدبيّ طوال مسيرته التي طبعها بطابع البساطة، القريبة من لسان الناس، فكان يردّ إليهم مرويّاتهم بأحسن منها، فلا يتدخّل إلّا مرتِّباً، مشذِّباً، ليخرج تلك الحكايات بأناقة أدبيّة غير طبقيّة، ولذلك كان محبوباً من قبل النُّخب، كما العامّة، وهذا سرّ تلك الطبعات المتتالية لكتبه التي اختار لبعضها عناوين مستقاة من الأمثال المعروفة مثل: “شِيح برِيح”، و”الحبل عالجرّار”، و”حكي قَرايَا وحكي سرَايَا”، و”الناس بالناس”…

في العام 1911، أبصر سلام الراسي النور في بلدته إبل السقي، القابعة بين الخيام وحرمون، الجبل العظيم، القابضة على حرف “القاف”، بكامل فخامتها الفصيحة، التي عُرِفَت أكثر بين الدروز شركاء البلدة في أهلها. هناك تعلّم في مدرسة الضيعة في الكتاب ذاته الذي تعلّم فيه أخوانه ممّن يكبرونه سنّاً

الهارب من الروتين

لسنة واحدة تعلّم سلام الراسي في المدرسة الزراعيّة التابعة للجامعة الأميركيّة، في البقاع، كان ذلك في العام 1934، حين كان يديرها حليم النجّار. لكنّ نصيحة والدته باعتماده هذا المجال لم تكن صائبة، حيث نفر من الدواجن، والنحل، والأرانب، والبقر، وقرّر ممارسة التعليم، حقّق ذلك على مدى ثلاث سنوات، ليعود الملل ويغلبه، وكان أن قصد إميل البستانيّ الذي كان قد أنشأ “مصلحة التعمير” جرّاء الزلزال الذي ضرب لبنان في العام 1956، وصار توصيفه الوظيفيّ “مدرّب” وهي رتبة توازي المهندس من دون شهادة هندسة.

سمح له عمله هذا بالتنقّل من قرية إلى أخرى، ومن بيت إلى آخر، فراح ينصت إلى حكايات الناس، ويدقّق بالمصطلحات، واللّكنات، بما يُخرج جولاته عن أهدافها، فبقي يختزن تلك المرويّات حتّى العام 1975، حيث تقاعد، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، ككاتب يؤرّخ الأدب الشعبيّ، بما يتخطّى تلك الحكايات المكرّرة، التي دوّنها بعض الأدباء في لبنان، فكانوا ينقلون المعروف، الشائع، على عكسه هو الذي حفر وبحث في الزوايا المعتمة في ذلك التراث.

فنّ القصص

بمزيج من الفصحى والعاميّة يخطّ الراسي حكاياته، متقفّياً أثر الأمثال، ومصوِّباً لمعانيها، كما وأنّه أعتمد عدّة روايات للمثل الواحد، لينشر كلّ قصّة في كتاب، تاركاً للقارئ اعتماد إحداها، فمن خصائص الأدب الشفهيّ أنّه ينبض بألسنة الناس الذين لا يتوقّفون عن نحته، فيضيفون، ويحذفون، بحسب العوامل المرافقة.

قلّما كتب سلام الراسي قصّة في كتاب، دون أن يوشّيها باللّطف، والسخرية، والنقد، ليبلغ الخاتمة بأعلى فنون التشويق، فيحقّق بذلك شرطاً من شروط القصّة القصيرة، التي ألّفها ألف لسان، بينما كتبها رجل واحد، هو أبو علي.

قلّما كتب سلام الراسي قصّة في كتاب، دون أن يوشّيها باللّطف، والسخرية، والنقد، ليبلغ الخاتمة بأعلى فنون التشويق، فيحقّق بذلك شرطاً من شروط القصّة القصيرة، التي ألّفها ألف لسان، بينما كتبها رجل واحد، هو أبو علي.

عن أغلفة كتبه

إنّ غالبيّة أغلفة كتب الراسي مشغولة بريشة رسّامي الكاريكاتور، مثل ديران عجميان، ونبيل قدوح، وهي مستوحاة من رموز القرى، ولباسها، وبيوتها. كذلك كان يحرص شيخ الأدب الشعبيّ، على اعتماد صورة له في الناحية الثانية من الغلاف، وربّما يكون الوجه مرسوماً، كما رأينا في بعض كتبه، بريشة ديران الذي رسمه بالحبر والفرشاة، فجسّده بأنف طويل، وفم دقيق.

حكواتيّ الشاشات

لقد تنبّهت وسائل الإعلام لأهمّيّة، وخصوصيّة ذلك المؤرّخ الشعبيّ، فأفردت له مساحات على الشاشات، وأثير الإذاعات، والصفحات، فكانت تبدأ تلك الحوارات بمقدّمات سريعة، ليشرع هو في سرد الأخبار، باسلوبه المحبّب.

المدقّق، سيعرف أن إعداد تلك الحلقات كان منسّقاً مع الضيف، فما أن تنتهي المذيعة من سؤالها حتى يشرع في السرد الذي يحضّره مسبقاً ليقدّم للسامع وجبة متكاملة لا تخلو من الحماسة، واللّمعة الساخرة.

عبر أثير تلفزيون لبنان، كان للراسي برنامج بعنوان “الأدب الشعبيّ في لبنان”، من إعداد وتقديم زينات نصّار الريّس، زوجة الصحافيّ والناشر رياض الريّس. وهناك حلقات استضافته بها سعاد قاروط العشّي، إضافة إلى برنامج له عبر شاشة المؤسّسة اللبنانّية للإرسال، وكذلك على الراديو كانت له وقفات في إذاعة لبنان، تحت عنوان “سلام الراسي يتذكّر”.

أمانة الذاكرة

في العام 2003، غادرنا سلام الراسي عن عمر 92 عاماً، ليُدفن في بيروت، بينما لم تستسلم حكاياته لملاك الموت، ولو أنّ الأمر لا يخلو من بعض الخيبة، حيث لم يظهر “شيخ” آخر، يحمل أمانة التراث الشعبيّ، الذي كان الراسيّ قد ورثه عن أنيس فريحة، ولحد خاطر، وكمال ربيز، وجريس المقدسيّ.

أجل، يحتاج الأدب الشعبيّ “سندباداً” يطوف على البيوت، لتستكمل أصابعه طرق الأبواب، كي تدوّن ما يتسرّب من الذاكرة الجمعيّة، في بلد “يتميّز” بذاكرة ضعيفة، إلّا إذا كان في الأمر ضغينة، أو ثأر، في حينه، الكلّ يحفظ، ولا أحد ينسى.