احتفالات النجاح من الشموع والنذور إلى المفرقعات والرصاص

في القرى اللبنانيّة القديمة، حيث كانت الحقول تبتلع الأيدي صيفًا وشتاءً، وحيث الورش الصغيرة تصوغ سبل العيش بصبر الحرفيّ، لم يكن التعليم مسارًا بديهيًّا، بل مقامرة وجوديّة. فالعائلة التي تقتات من الزراعة أو الحِرف كانت تنتخب واحدًا من أبنائها – غالبًا الأذكى والأكثر وعدًا – ليكون “مشروع المعرفة” الوحيد في البيت.

يُنزَع من دورة الإنتاج التي يشترك فيها أخوته، ويُحمَّل بآمال أكبر من جسده: أن يعود بعد سنوات بثمرة مختلفة، شهادة ربّما تفتح بابًا لعمل كريم، أو سفر إلى بلاد بعيدة، أو “نقلة” ترفع العائلة من ضيق الأرض إلى رحابة الفرص. كان العلم قرارًا صعبًا، ليس فقط لأن كلفة الدروس أثقل من جيوب الفلّاحين والحرفيّين، بل لأنّه يعني أيضًا التخلّي عن ساعد إضافيّ في الحقل أو الورشة لصالح استثمار طويل الأمد في الحبر والكتب، استثمار لا يضمن أحد نتائجه.

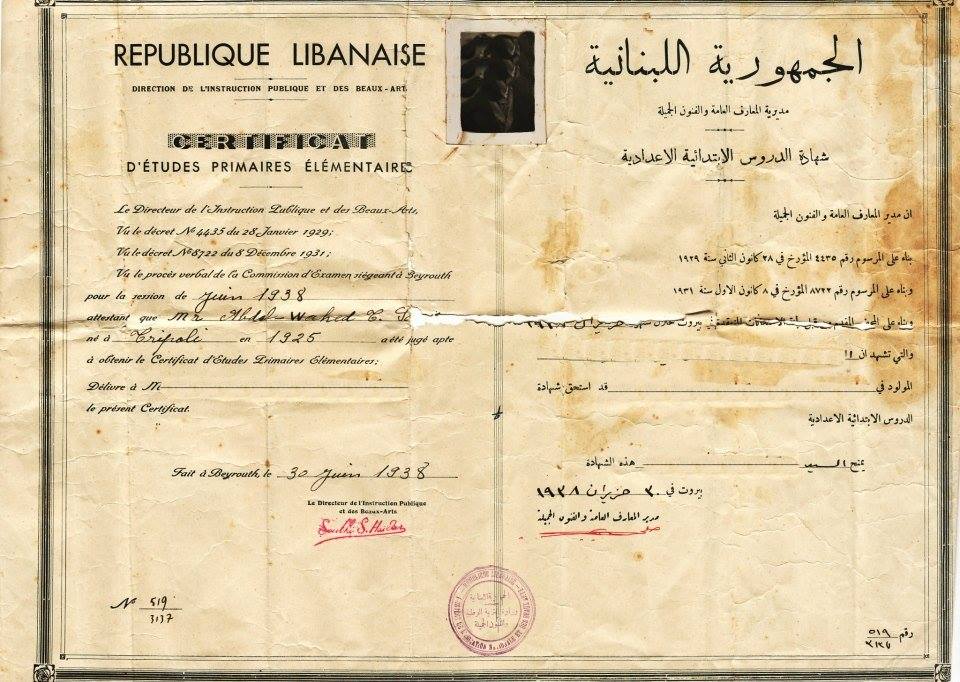

شهادة السرتفيكا

كانت شهادة “السرتفيكا“ (Certificat d’Études Primaires) التي أدخلها الانتداب الفرنسيّ إلى لبنان خلال العشرينيّات أوّل عتبة رسميّة في مسار التعليم الحديث، إذ شكّلت نهاية المرحلة الابتدائيّة وبداية الاعتراف الاجتماعيّ بالمتعلّم؛ فحاملها لم يكن مجرّد تلميذ أنهى سنوات من الدرس، بل صار فردًا “مُعترفًا به” في قريته، قادرًا على القراءة والكتابة والحساب في زمن تغلب عليه الأمّيّة، ما منح العائلة التي أنجبته وجاهة خاصّة وفتح أمامه باب الارتقاء إلى المرحلة المتوسّطة (البريفيه) أو الالتحاق بوظائف دنيا في الإدارة.

جاء هذا التحوّل امتدادًا لإعادة تشكيل الفرنسيّين للبنية التعليميّة اللبنانيّة على أنموذجهم: تقسيم مرحلي واضح (ابتدائيّ، متوسّط، ثانويّ)، فرض اللغة الفرنسيّة كلغة ثقافة إلى جانب العربيّة، ودعم شبكة المدارس الكاثوليكيّة التي عزّزت الحضور الفرنكوفونيّ، لتتحوّل الشهادات إلى رأس مال رمزيّ يحدّد موقع العائلات في السلم الاجتماعيّ.

وقبل ذلك، كان التعليم قائمًا على كتاتيب شيوخ القرى أو الكهنة حيث يتعلّم الأولاد القرآن أو الإنجيل وبعض الحساب والأشعار، ثمّ أضاف العثمانيّون المدارس الرشديّة ذات الوظيفة الإداريّة المحدودة، حتّى جاء الانتداب الفرنسيّ ليحوّل التعليم من فضاء شخصيّ- ديني إلى نظام مؤسّسيّ مدنيّ يتوّج بالانتقال من السرتفيكا إلى البريفيه فالبكالوريا، ويزرع في وعي اللبنانيّين فكرة الشهادة كوسيلة للترقّي الطبقيّ والخلاص الاجتماعيّ.

في الخمسينيّات، كانت “السرتفيكا” (الابتدائيّة) حدثًا يبدّل حياة العائلة. من ينلها يُحتفَ به كأنّه أحرز بطولة وطنيّة: شهادة تُعلّق في إطار خشبيّ بجانب صورة ربّ الأسرة، ولوحات تتضمّن آيات من كتاب الله. السرتفيكا فخر يرويه الأب في المجالس. ثمّ جاءت “البريفيه” لتفتح الطريق نحو “دار المعلّمين”، الوجهة الذهبيّة لأبناء القرى، حيث تبدأ رحلة العمل كـ “معلّم دولة”، وظيفة توفّر راتبًا ثابتًا ووجاهة اجتماعيّة.

طقوس الانتظار: الراديو والنذور

عندما كانت الأبواب تُغلق في وجه العلم، كان البحر يفتح ذراعيه. و”البواخر” التي انطلقت نحو البرازيل والأرجنتين وأميركا حملت أبناء الفقراء كرهانات أخيرة على تحسين وضع العائلة. تشير سجلّات الهجرة اللبنانيّة في بداية القرن العشرين إلى أنّ عشرات آلاف اللبنانيّين غادروا في موجات متتالية، حتّى صارت كلمة “المغترب” لقبًا اجتماعيًّا مرادفًا للنجاح أكثر من كلمة “المتعلّم”.

وقتذاك لم يصادف أن سافر الابن الحامل للشهادة المدرسيّة إلّا في ما ندَر. الغربة تعوز سواعد مفتولة، وشقاءً كبير.

حتّى سنوات قريبة من زماننا الحاليّ، كانت نتائج الشهادات تُعلن عبر الراديو. الأمّهات يجلسن حول جهاز صغير، ينصتن إلى الأرقام ببطء، يطلقن الدعوات، يشعلن الشموع في الزوايا، ويعقدن النذور للأولياء. لحظات يحتشد فيها الجهاز العصبيّ في دقائق، ترقّبًا لرقم لا يعني أحدًا غير سكّان هذا البيت، بينما للبيوت الأخرى أرقامها.

تحوّلات عالميّة

اليوم، صارت البكالوريا بوّابة عبور إلى الجامعة. بحسب تقرير اليونسكو (2023)، ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانويّ عالميًّا إلى أكثر من 76 في المئة، بعدما كانت لا تتجاوز الـ40 في المئة في السبعينيّات. لكن في المقابل، انخفضت القيمة الرمزيّة للشهادات، فأكثر من 43 في المئة من متخرّجي الجامعات في الدول النامية يعانون البطالة أو العمل في وظائف لا تتطلّب شهاداتهم.

في لبنان، تشير أرقام البنك الدوليّ إلى أنّ معدّلات البطالة بين الشباب الجامعيّين تجاوزت في سنة 2022 الـ 30 في المئة. هكذا لم يعد العلم ميزة عظيمة، بل تراتبيّة طبيعيّة تجري في جلّ البيوت لتكون غالبيّة المهن وفرص العمل مبنيّة على الشهادات العلميّة، حتّى أنّ كثيرًا من “كاراجات” تصليح السيارات باتت تحتاج إلى المهندسين المتخصّصين، إذ إنّ هناك ماكينات دخلت هذا العالم تحتاج إلى معارف تقنيّة، وفهم لبنية المحرّكات. وبهذا تسقط تلك الجملة التي كان يطلقها الأهل كلعنة: “لأنك مش نافع بالمدرسة، بدنا نبعتك ع ورشة ميكانيك لتتعلّم مصلحة”.

بحسب تقرير اليونسكو (2023)، ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانويّ عالميًّا إلى أكثر من 76 في المئة، بعدما كانت لا تتجاوز الـ40 في المئة في السبعينيّات.

يصف علم الاجتماع التعليميّ هذا التحوّل بـ “أزمة المعنى”: في السابق، كان التعليم مرتبطًا بالارتقاء الطبقيّ وتحقيق الذات، اليوم صار استهلاكًا عامًّا للمعرفة دون ضمان جدواها. في تقرير المنتدى الاقتصاديّ العالميّ (2024)، يُتوقّع أنّ65 في المئة من أطفال المرحلة الابتدائيّة اليوم سيعملون في وظائف لم تُخلق بعد، ما يجعل الشهادات الحاليّة غير كافية لضمان مستقبل واضح. والمجتمعات التي كانت تقدّس التعليم باعتباره خلاصًا من الفقر، باتت ترى فيه “إجراءً إلزاميًّا” في سباق اجتماعيّ بلا نهاية.

من الشموع إلى المفرقعات

تغيّرت طقوس الاحتفال بالنجاحات المدرسيّة، من الشموع والنذور إلى المفرقعات الناريّة وأحيانًا إطلاق الرصاص مع ما يحتمله الأمر من مخاطرة بحياة الآخرين. الاحتفال بالنجاح لم يعد طقسًا عائليًّا ذا طابع روحيّ، بقدر ما يتمظهر عرضًا اجتماعيًّا صاخبًا، كأنّ النجاح لم يعد وسيلة عبور بقدر ما صار مناسبة لفرض الحضور في المشهد العام، في حين أنّ التعليم لم يعد أمرًا مستهجنًا، فيبدو أنّ الرغبة بإطلاق الاصوات المزعجة هي الدافع الحقيقيّ، بينما النجاح بالشهادة مجرّد حجّة

تحوّل التعليم من “طريق الخلاص الفرديّ” إلى “حقّ جماعيّ بارد”، لكنّ ظلّه الرمزيّ باقٍ. في عالم يتغيّر بسرعة، فقدت الشهادة دلالتها كوعد بالخلاص، لتحضر كعلامة على الانتماء إلى زمن جديد، زمن لم يعد فيه العلم نادرًا بل متاحًا، لكنّه أيضًا أقلّ قدرة على حمل الفقراء إلى الضفة الأخرى.