الانشغال باليوميّ طوق نجاتنا

غالبًا ما يُضفي الناس هالة من الغموض على مفهوم “الحياة” ويعظّمون من شأنها، حتّى لتغدو لغزًا مُحيّرًا، إذ “الحياة صعبة” أو “مريرة”، أو كما يقول أبو العلاء المعرّي (1057 – 973) “تـعـبٌ كُـلُّها الحـياةُ فـما أعــجبُ إلّا مِـنْ راغـبٍ بازديادِ”. بيد أنّ هذا العنوان الكبير أطاح به عنوان أصغر هو “اليوميّ” أو “المعيّش”، فانشغلنا في التفاصيل الصغيرة الملبّية لحاجاتنا ككائنات بيولوجيّة.

وأمام الحوادث الكبرى مثل الكوارث والحروب، وآخرها في أيلول (سبتمبر) المنصرم، كان للسلوك اليوميّ في تدبير متطلبات الجسد أكلًا ومسكنًا دوره في حفظ بقائنا وانصرافنا عن التفكّر في ذلك اللغز المحيّر: “الحياة”، فالانشغال باليوميّ والمعيش هو طوق نجاة للكائن العاقل. هنا بعض تفكّر في “اليوميّ” وآثاره.

كثافة اليوميّ

يُعرّف اليوميّ بأنّه ذاك المعطى لنا في كلّ يوم (أو ما نتشاطره)، ما يضغط علينا بل ويقهرنا. فمع كلّ طلعة شمس وصياح ديك نتنكّب عبء الحياة وصعوبة المعيش. لكنّه أيضًا عالم نرتبط فيه بحميميّة من الداخل، “عالم ذاكرة”: ذاكرة شميّة وذاكرة أمكنة الطفولة والجسد واللذّة. وفي كلّ صباح يشعر المرء أمام فنجان قهوته الصباحيّة وبعد تصفّح الشاشة الإلكترونيّة للهاتف أو الحاسوب أو التلفاز لتسقط الأخبار، أنّه حقّق نصرًا بالنقاط على ما يشبه الكابوس.

لاحظ الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسيّ هنري لوفيفر H. Lefebvre (1901-1991) في كتابه “نقد الحياة اليوميّة” (1947)، أنّ اليوميّ في المجتمع المعاصر أصبح موضوع عناية ومحلًّا لترتيب الفضاء والزمن، فأضحى نتاج المجتمع المنظّم ومجتمع الاستهلاك في مناخ من الحداثة. وقد جهد بعض الباحثين في القبض عليه متلبّسًا في ممارسة وسلوكيّات الأسر القاطنة في الأحياء من خلال شغلها المكان ومطبخها (طبخها) المحكومين بتوزيع الحيّز والعلاقات.

يقول لوفيفر: “إنّ الحياة اليوميّة تبدو من منظار الفلسفة غير فلسفيّة”، عالم حقيقيّ نسبة إلى المثال (وإلى الفكرة). إذ تطمح الفلسفة لأن تكون أرقى، تكشف عن حالها في حياة مجرّدة وبعيدة ومنفلتة. تجعل من “اليوميّ” موضوعًا لها وتحاول أن تفكّ لغز “الواقع” المُتّهم بأنّه بعيد من الحقيقة. وتأخذ على عاتقها مهمّة تحويله/ تغييره بقدر ما يظهر متنكّرًا وعاديًّا/ مبتذلًا في الممارسة، كي يتطابق هذا الواقع (الاجتماعيّ) مع الفكرة (الفلسفيّة).

عرفنا اليومي

والحال، لا يبدو اليوميّ شيئًا مسلّمًا به، إذ فيه شيء من “الكثافة”، فمن فرط ألفتنا معه، الواضح في تكرار الحركات والأفعال، يغدو “غامضًا”. فكيف يمكن التخلّص من المظاهر المتكرّرة غير ذات الدلالة في العالم اليوميّ للوصول إلى جوهره الملتبّس ودلالاته الخاصّة المحايثة لمسار الألفة والذي يصنع انطلاقًا منه الحياة اليوميّة كما نعرفها.

يبدو العاديّ، الذي هو سمة اليوميّ بريئًا من أيّ شبهة، أفعالًا تتكرّر كلّ يوم. غير أنّ سيغموند فرويد (1939 – 1856)، رائد التحليل النفسيّ، في مؤلّفه “السيكولوجيا المرضيّة للحياة اليوميّة” (1901) ترصّد، وبثاقب نظر، السقطات أو الهنّات “غير المقصودة” في عرفنا المُرافقة لليوميّ مثل نسيان الأسماء والكلمات الأجنبيّة وزلّات اللسان وأغلاط القراءة والكتابة والأخطاء الكثيرة التي نرتكبها، متّخذًا منها “ممرًّا ملوكيًّا” كما الحلم، نحو مملكة اللاوعيّ ونحو المشاكل النفسيّة التي تملأ يومنا وحياتنا.

في نقد الفكر اليوميّ

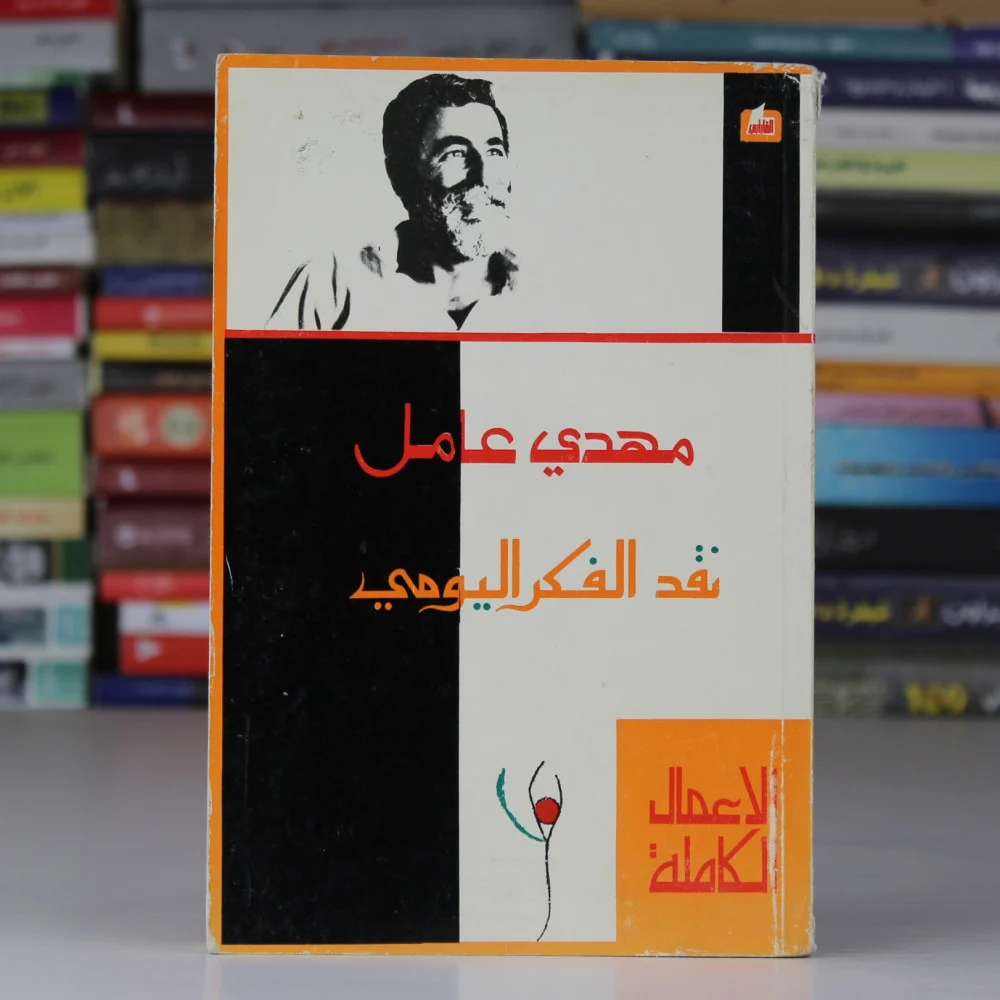

كتب مهدي عامل (حسن حمدان) ( المولود في العام 1936، في بلدة حاروف الجنوبية) نصّه “نقد الفكر اليوميّ” (بيروت، 1980، نشرت الطبعة الأولى في العام 1988)، من موقع المناضل، والحرب الأهليّة كانت لا تزال تلقي بظلالها وتداعياتها على عموم اللبنانيّين، مجادلاً من يصوغون الرأي في الصحف اللبنانيّة الرئيسة، ناقدًا أفكارهم غير المدركة لـ “العقل التاريخيّ” (أو العقل في التاريخ بالمعنى الهيغليّ)، والتي وصفت ما جرى ويجري بـ “الغموض والالتباس”، من دون رؤية لما يعتمل في بطن المجتمع والواقع، فلحظة الاحتلال الإسرائيليّ المتكرّر لبلاد الأرز كانت في الآن نفسه “لحظة المقاومة”، كما يعبّر عامل، وهذا الفكر عنده “عاجزة عينه عن رؤية ما لا يُرى”، فينافح الشهيد المُراق دمه ظلمًا في شوارع بيروت في الـ 18 من أيار (مايو) العام 1987، ضدّ الفكر العدميّ المُنقلب إلى “عدم فكريّ”، فليس الكلام مجرّد كلمات ترصف بجانب بعضها بعضًا، مجرّد إنشاء لغويّ فحسب، فالكلام موقف وانحياز: “فكلّ يد ملوّثة بما تكتب، تنحاز حتّى حين لا تنحاز، أو ترتدّ ضد الإنحياز” (ص 22)، هو فكر توّاق إلى نفي الصراع أو إلغائه، هو فكر يتوق إلى الموت” (ص 27)، أو في أحسن الأحوال يطمح إلى الوقوف في موقف اللامبالاة في السياسة.

يُمارس الرأي اليوميّ، في عرف المناضل الأمميّ، وظيفة “أيديولوجيّة”، هو منخرط في الصراع، يأخذ في موقعه الفكريّ جانبًا، أو ينزلق من دون وعي إلى موقع القوى المُسيطرة، فيحلّ “فراغ القول” مكان “منطق الواقع المادّيّ” (ص 31)، ويجتهد كي يكون فاعلًا في الوعي اليوميّ، وعبره، في الواقع الاجتماعيّ” (ص 32).

لقد بيّنت الدراسات الاجتماعيّة والأنتروبّولوجيّة أنّ الفرد العاديّ (ذكرًا أم أنثى) بطل المعيش اليوميّ أو الحياة اليوميّة ليس غفلًا، بل فاعل أساسيّ في المشهد العام، فهو المستهلك في عالم السلع، وهو المشاهد في عالم الفرجة، تترصّده الاستطلاعات وتستمزج رأيه، وتتوجّه إليه الإعلانات لحضّه على الإنفاق أو الإدّخار، تلعب على مخيّلته، لا بل تبنيها، وترسم له طريق سعادة متخيّلة، ربّما تقوم في لوح من الشوكولا أو في بيتزا ساخنة.

اليوميّ يشكّل العالم الحديث

لم تعد البادرة اليوميّة تافهة، فهي عماد الاقتصاد الحديث. وأدقّ التفاصيل هي محطّ اهتمام خبراء التسويق (الماركتنغ)، تُبنى عليها الخطط والاسترتيجيّات على مدى سنوات. وصورة العالم الحديث تحاول أن تُحاكي صورة الرجل في أحواله اليوميّة، تحثّه على الرشاقة وممارسة الرياضة والمشي وحتّى تحدّد له مقدار ما يتوجّب استهلاكه من سعرات حراريّة، وتعدّ له الأدوات المناسبة لذلك، وإذا ما استهلك نفسه في العمل خلال السنة، فهو يستحقّ إجازة في إحدى الدول قريبة المنال لاستعادة النشاط. اليوميّ إذن عظيم في تأثيره.

نختم مع المفكّر الماركسيّ، لوفيفر، في نقده للحياة اليوميّة، يقول: “على مياه الحياة اليوميّة التي تكاد تكون راكدةً، ثمّة سراب تموجّات وامضة. وهذه الأوهام ليست من دون نتائج، لأنّ التوصّل إلى نتائج هو سبب وجودها ذاته. ولكن أين نجد الواقع الحقيقيّ؟ أين تجري التغيّرات الحقيقيّة؟ في أعماق الحياة اليوميّة غير الملغّزة! على التاريخ وعلم النفس وعلم الإناسة التحوّل إلى دراسة الحياة اليوميّة”.