الرفيق عفيف يروي الشياح ويقص الذكريات

قبل أن يبدأ عفيف كلامه، يسأل إن كان عليه أن يحكي بطريقة عاديّة، أم دراميّة؟ ذلك، كي يجعل الحديث أكثر تشويقًا، فطلبت منه أن يكون على طبيعته، وأن يحدّثني كما يحدّث زبونًا عاديًّا بشعرٍ أشعث ولحية كثيفة.

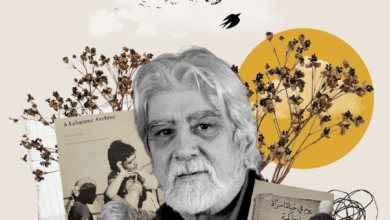

ما أحبّه في عفيف، كونه يعرف أنّه شخصيّة مميّزة، ويتصرّف على هذا الأساس، من دون أن يجعلني أنفر من عُجبه. فلا أحد يعرف ما يعرف، ولا أحد يحلق كما يحلق. يجلس وراء مكتبه المواجه للباب بثقة رئيس “كراكون” في الشام سنة 1800، ولطف جدّ محبّ في الوقت نفسه.

عندما كنت طفلة، كنت أظنّه توأم وديع الصافي لشدّة الشبه بينهما، وكنت أخجل من إلقاء التحيّة عليه، على رغم تبسّمه المتكرّر لي أثناء مروري من أمام محلّه، ملوّحةً بكيسٍ مليءٍ بالشوكولا وعلب العصير. كان يحلق لأخويّ، ويحبّ أخي الكبير، لأنّه يتشارك معه بعض أفكاره السياسيّة، التي جعلته مثيرًا للجدل في الحيّ.

الكلّ يعرف الحلّاق الشيوعيّ الذي لم يتخلّ عن سترته الحمراء و”البيريه” المقلّمة، صيفًا شتاءً، بدلالتها وقتامة لونها، لكنّ قلائل يعرفون عفيف. يظنّ الأطفال أنّه وُلد حلّاقًا عجوزًا، يحلق، ويحلق، ويأكل الطعام الذي ترسله معه زوجته كلّ يوم، ثم يحلق مجدّدًا. أمّا الكبار، فيصبّحونه، ويحلقون عنده، أو يتوجّسون من يساريّته، أو يحلقون عنده ويتوجّسون من يساريّته.

قبل امتهان الحلاقة

كان المخطّط أن يكون عفيف نجّارًا، ومن يعرف عفيف، لن يستطيع سوى تخيّله يجزّ الشعر ويدهن الذقون، ولهذا بدوت متفاجئة وهو يخبرني: “اشتغلت في منجرة وكنت سأتعلّم المصلحة، لكن لم انسجم. ما دخلت النجارة قلبي. بعدها اشتغلت في صيدليّة، وكان هذا أسوأ”. هنا يسكت، ويتّسع بؤبؤ عينه ويبتسم.

-

“شو؟” أسأَل.

– ….

– “خبّرني”.

“بقيت هكذا لحدّ ما مرّيت بيوم من الأيّام أمام صالون حلّاق. وقبل هذا النهار غير بعد هذا النهار”. يقول عفيف.

بعد نحو 62 سنة، ما زال يتذكّر أدقّ ملامح الحلّاق الشاب الذي وقف يتأمّل أرجحة أصابعه في الرؤوس وبين فتحتيّ المقصّ، ونظراته، وطريقة غسله للشفرات، وخفّة يده في سحب المنشفة عن صدر الزبون ونفضها في الهواء.

في سنّ السادسة عشرة، صار لعفيف صالونه الخاص. لم يكن “معلّمًا” 100 في المئة على حدّ تعبيره، إلّا أنّ كثرة الـ pratique (الممارسة) جعلت منه كذلك.

-

وما قصّة “تهمة” الشيوعيّة؟ أسأل مجدّدًا.

“حبّيت بنت مرّة، وكانت بيئتها بيئة شيوعيّة”. يقول عفيف قبل أن يشدّ بنطاله إلى الأعلى، ثمّ يمسك بعلبة سجائره والبخّاخ الذي يساعده على التنفّس، وينظر إلى الأرض ويضحك. يعرف أنّ القصّة تستحقّ أن تُروى، وأنّني أنتظر سماعها.

الشيوعيون ليسوا ملاحدة

أُعجب عفيف خلال مراهقته بفتاةٍ من عائلة شيوعيّة، وهكذا، بكلّ بساطة، أصبح شيوعيًّا. يحكي، ويحكي، ويفتح عينيه باستهجانٍ قائلًا: “كان عليّ أن أقرأ لأتمكّن من فتح حديث معها على الأقلّ!”. بعد مدّة قصيرة جدًّا، وجد عفيف مكانه بين الشيوعيّين من حيث لا يدري، ولم يعد للحبٍّ أو الإعجابٍ علاقة بذلك.

“لم أكن أعرف شيئًا. الشيوعيّون ثقّفوني من خلال ندواتٍ أسبوعيّة، وأمّنوا لي كتبًا لمكسيم غوركي وأرنست هيمنغواي وفيكتور هوغو”. كان يقرأ الكتب ويعيدها إلى “الرفاق”. يعتبر عفيف أنّ انخراطه في صفوفهم حماه من الانجراف بتيّارات سلبيّة وقع بها حلّاقون كثر، كالمقامرة والمراهنات، على حدّ تعبيره.

أُعجب عفيف خلال مراهقته بفتاةٍ من عائلة شيوعيّة، وهكذا، بكلّ بساطة، أصبح شيوعيًّا

فجأة، ومن دون سياق قال: “الشيوعيّون ليسوا ملاحدة! هل نظّمنا في حياتنا مظاهرةً ضدّ الله؟” أظنّ أنّه شعر وقتها أنّه تحدّث كثيرًا عن الشيوعيّة التي ترتبط أوّلًا ومباشرة بالإلحاد في أذهان كثيرين، فكان عليه أن يشهر إيمانه لئلّا أحكم عليه. ويكمل: “أميركا وإسرائيل هما السبب. عكاريت! جعلتا الناس يصدّقون ذلك، لأنّهما لا تريدان الاعتراف بأنّ الشيوعيّين هم العمّال والفقراء، فجعلانا نبدو ملحدين في أعين المؤمنين بالله لنصير أعداءً. الدين أفيون الشعوب. صدق ماركس!”.

بساتين الشيّاح في البال

يفتقد المعلّم عفيف بساتين الشيّاح. مساكب البقدونس والنعنع والفجل التي انتصبت مكانها اليوم أبنيةٌ بشعة. كان الطفل يستيقظ، ينتعل جزمته، ولا يخلعها إلّا وقت النوم. كان التراب رطبًا جميلًا حنونًا على سيقان الأولاد الطريّة. كان ذلك قبل أن يرتفع بين المبنى والمبنى مبنًى، قبل الحرب الأهليّة وعبادتنا للشاشة، وقرفنا من القطط والكلاب، وتوقّفنا عن مشاركة سكبة الجيران، وضجّة المولّدات، وكثرة الجرذان المدهوسة والخارجة أحشاؤها من بطونها.

لا أعرف إن كان يمكنني التحسّر، لأنّ هذا كلّه لا يشبه الشيّاح، أم أنّ عليّ تقبّله كمرحلة من مراحل تطوّر المدن وضواحيها.

على حائط الصالون صورةٌ لشابٍ يشبه براد بيت (الممثّل)، شعره منكوش وأوّل بضعة أزرار من قميصه مفتوحة. عندما لاحظ أنّني أنظر إليها، رفع حاجبيه وقال: “أنا مختلف. لست كباقي الحلّاقين بمثل عمري. أنا مودرن!”.

صديقي طلال سلمان

“كنت مرّة في سهرة مع صديقي طلال سلمان، ورسّام كاريكاتور في جريدة الأهرام المصريّة اسمه بهجت، وبعض الرفاق في الحزب. كان طلال يسكن مباشرة فوق صالوني. ستحبّين هذه القصّة!” يقول بحماسة. في حينه، طلب سلمان من عفيف أن يُقصّر شعر ولديه عندما يقصدانه للحلاقة، فردّ بهجت قائلًا:” يا أخي ما تسيب الواحد على الأقلّ يكون حرّ فشعره!”، فطلب سلمان من عفيف أن يسأل الولدين كيف يريدان تصفيف شعرهما قبل التصرّف.

يضيف “تأثّرت بالموقف. أكره استعمار الأهل لشعر أولادهم، ولفكرهم أيضًا. لهذا أحبّ أن أتقن طرق التصفيف الجديدة. وعلى فكرة، بهجت كان معروفًا بأنّه لا يمشّط شعره، هههه”.

يذكر عفيف أمورًا كثيرة غير مترابطة وبشكلٍ متتالٍ، لأنّه يريدني أن أعرف كثيرًا عن أسرته، وكتبه القديمة، وقصر الأسعد الذي سمّي الشارع باسمه في الشيّاح، والمقصّ الذي قصّر به غرّة طفلٍ صغيرٍ، وأطراف شعر الطفل نفسه يوم خطوبته بعد خمسة وعشرين عامًا.

عفيف: كنت مرّة في سهرة مع صديقي طلال سلمان، ورسّام كاريكاتور في جريدة الأهرام المصريّة اسمه بهجت، وبعض الرفاق في الحزب. كان طلال يسكن مباشرة فوق صالوني

عفيف وعفاف

-“وغير الحبّ؟ خبّرني عن أيّام الطيش!”.

لم يتّخذ عفيف قرار النضج بإرادته، بل بعد صدمةٍ ما زال يتذكّرها حتّى اليوم. كانت الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، بعد انتهاء زفافٍ يجهل عروسه وعريسه، إلّا أنّه حضره ورفاقه لأنّ أحد الأصحاب غنّى فيه. في طريق العودة، صادفوا شاحنةً للجيش اللبنانيّ كان سائقها نائمًا، فاصطدمت بالسيارة التي كان عفيف ورفاقه فيها، وقتلت صديقه الذي كان جالسًا مكانه بالضبط.

بعد هذه الحادثة، قرّر حلّاقنا أن يصبح شخصًا راشدًا، جدّيًّا، يحترم الليل والنهار، ويفكّر بالزواج. هنا أطلق عفيف ضحكة من القلب: “زوجتي اسمها عفاف. أنا عفيف وهي عفاف، ههههه”. يسند رأسه إلى يده ويلحق بنظره السيّارات التي تمرّ مسرعة، ثمّ يعدّل حرارة المكيّف.

بنات عفيف ملتزمات

بنات عفيف لسن راضياتٍ تمامًا عن أفكار والدهنّ. ثلاث من أصل خمس محجّبات وملتزمات إلى حدٍّ كبير، حتّى إنّ واحدة منهنّ متزوجة من شيخٍ يلقي محاضراتٍ دينيّة في إيران والعراق. ورجال الدين، مثلما يظهر من خلال حديثه، ليسوا الأحبّ إلى قلب عفيف: “لم أعد منتسبًا إلى الحزب الشيوعيّ، ولكنّي ما زلت أحمل أفكاره ومبادئه”.

هنا، يقرّر التوقّف لأنّه تعب من الحديث، واستعمل البخّاخ ليرتاح نفسيًّا لا “فيزيولوجيًّا” كما يقول. لم يستطع أن يشاركني عن حياته أكثر من ذلك. ودّعني آسفًا وحمّلني سلاماتٍ كثيرة، فشكرته وخرجت من المحل. بعد ثوانٍ، نهض ووقف على باب محلّه وناداني. نظرت إليه وكنت قد صرت في الجانب الآخر من الشارع، فصرخ: “الحلّاق الذي حدّثتك عنه في البداية، صار يأتي ويحلق عندي”.

*لا يزال عفيف يفتح محلّه كلّ يوم في شارع أسعد الأسعد، يحلق لزبائنه الذين عرفهم منذ عقود، ويسعد لاستقبال زبائن جدد من كلّ أنحاء بيروت.