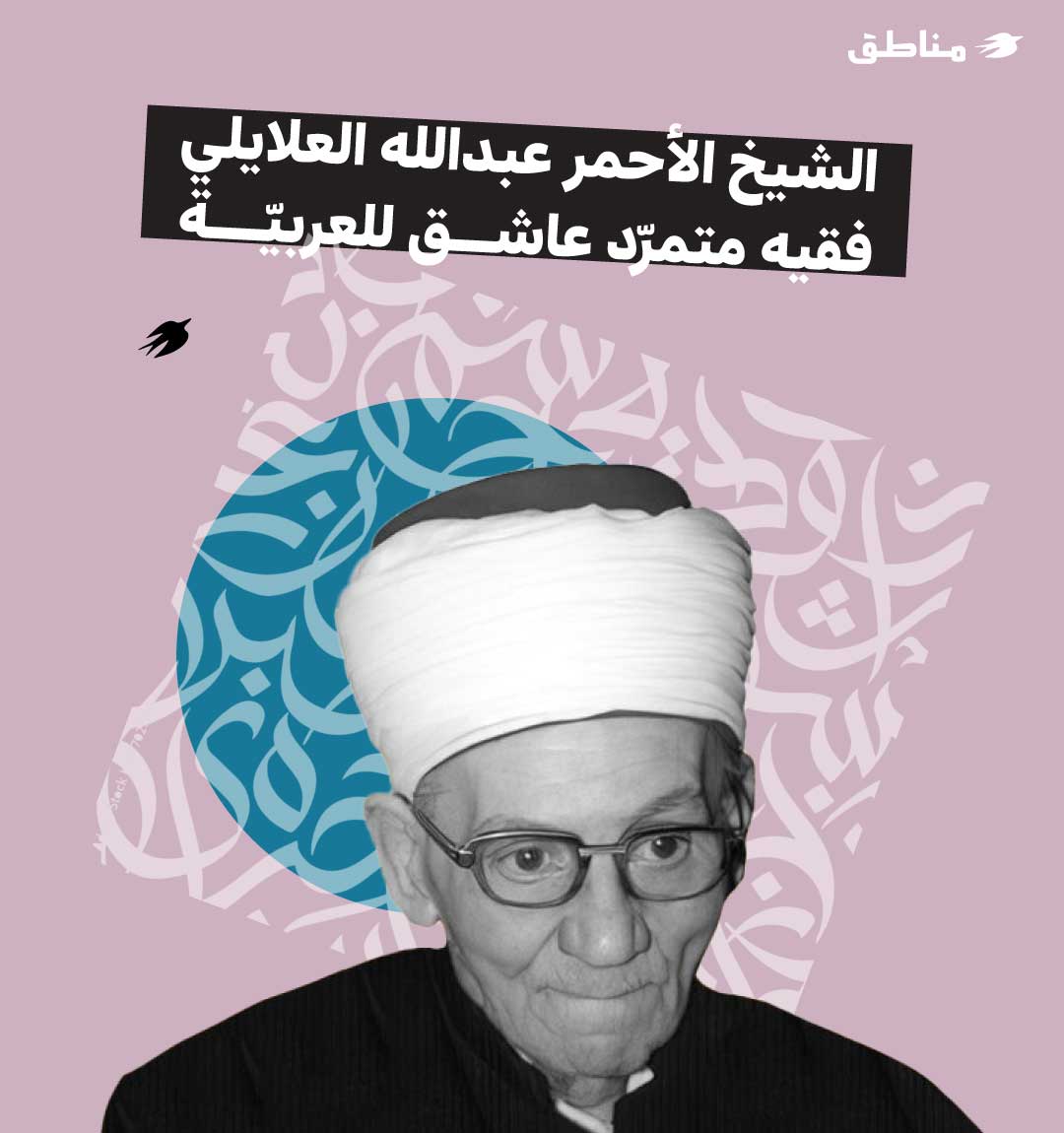

الشيخ الأحمر عبدالله العلايلي فقيه متمرّد عاشق للعربيّة

في زوايا الأزمنة التي يلتقي فيها الفكر بالنهضة، يبرز رجال لا تكتفي عقولهم باستيعاب الموروث، بل تسعى إلى غربلته وتجديده، ليصبح معاصرًا، متفاعلًا مع روح العصر. ومن بين هؤلاء، يقف الشيخ عبدالله العلايلي كشخصيّة فريدة، متجاوزًا حدود التقليد إلى آفاق التجديد، محاولًا أن يبني جسرًا بين الأصالة والحداثة، حيث يتناغم العقل مع الإيمان، واللغة مع الفكر، والتاريخ مع المستقبل.

ولد العلايلي في الـ 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) 1914، في بيروت، المدينة التي كانت على الدوام ملتقى الثقافات والحضارات. بدأ تعليمه في الكتاتيب اللبنانيّة، ثمّ التحق العام 1920 بمدرسة الحرج الابتدائيّة التابعة لجمعيّة المقاصد الخيريّة، قبل أن يشدّ الرحال إلى القاهرة العام 1924، لينهل من علوم الأزهر، حيث تفتّحت مداركه على علوم الشريعة والأدب والفلسفة، ممّا أسهم في تكوين رؤيته الفكريّة العميقة. وبعد 11 عامًا من التحصيل العلميّ، عاد إلى بيروت سنة 1936، ليبدأ رحلته في التوجيه والإرشاد كواعظ في الجامع العمريّ الكبير.

لم تكن رحلته انعزالًا في أروقة العلم، بل خاض في قضايا عصره، وساهم في إرساء مفاهيم حديثة في الفكر الإسلاميّ. ففي العام 1952، اختير مستشارًا بجامعة الدول العربيّة لمناقشة قضايا الزكاة في الإسلام، في خطوة تعكس مكانته كعالم قادر على المزج بين الفكر الدينيّ والاجتماعيّ. كذلك نال ثقة طه حسين، الذي رشّحه ليكون عضوًا في اتّحاد مجامع اللغة العربيّة، وهو دليل على إسهاماته العميقة في الدراسات اللغويّة والتاريخيّة.

نال ثقة طه حسين، الذي رشّحه ليكون عضوًا في اتّحاد مجامع اللغة العربيّة، وهو دليل على إسهاماته العميقة في الدراسات اللغويّة والتاريخيّة

لم يقتصر عطاؤه على التنظير، بل امتد ليشمل الممارسة العمليّة، فحين كلّفه قائد الجيش اللبنانيّ فؤاد شهاب العام 1956 بإعداد معجم المصطلحات العسكريّة، كان حجر الأساس الذي ساعد في توحيد المصطلحات العسكريّة لجيوش الدول العربيّة، وهو عمل استمرّ حتّى العام 1968، وأسفر عن إصدار معجم يضمّ أربعين ألف مصطلح، بات المرجع الأساس الذي تبنّته جامعة الدول العربيّة.

كان العلايلي شخصيّة قلقة بالفكر، متمرّدة على الجمود، باحثة عن المعنى في كلّ حرف يُكتب أو يُقال. وبين لغة تجذّرت في الماضي وفكر يبحث عن المستقبل، ظلّ اسمه شاهدًا على تجربة استثنائيّة لمفكّر لم يعرف الاستسلام لقوالب الجاهز والموروث، بل سعى دائمًا إلى التجديد والتحرّر، ليظلّ صوته حاضرًا في زمن تتسارع فيه الأسئلة أكثر من الأجوبة.

الفقه واللغة والتغيير

عُرف العلايلي بشخصيّته المركّبة؛ فقد كان فقيهًا ومفتيًا وواعظًا ومصلحًا اجتماعيًّا، لكنّه في الوقت ذاته كان يساريّ الهوى، قوميّ النزعة، متحرّر الفكر، ناقدًا للمسلّمات، ونزّاعًا إلى كسر القيود الفكريّة والدينيّة والسياسيّة. لم يكن رجل دين تقليديًّا، بل كان صاحب رؤية متجاوزة للحدود المألوفة، ساعيًا إلى إيقاظ العقول، حتّى لو استلزم ذلك الصدام مع الثوابت الموروثة.

ومع اتّساع ميادين فكره، من الشريعة إلى السياسة، ومن الفلسفة إلى الاجتماع، إلّا أنّ الفنّ الذي استحوذ على قلبه، وملك عليه عقله، كان اللغة العربيّة، وهبها حياته، منحها جهده، وأفرغ فيها طاقته، فلم يكن مجرّد لغويّ يحفظ القواعد، بل كان مجدّدًا سعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين الأمّة ولغتها، مؤمنًا بأنّ “الأمّة بدون لغة همج مشلول الفكر، معطّل الطاقات“.

وعلى رغم تمّرده على كلّ شيء، إلّا أنّه في باب اللغة كان محافظًا مجدّدًا، أو مجدّدًا محافظًا، فلم يكن ميّالًا إلى هدم القواعد، بل إلى إعادة استنطاقها وغربلتها من الشوائب. وجد في المدرسة البصريّة نموذجًا للمنهجيّة العقلانيّة الصارمة، فدعا إلى استلهامها، مع إضافة بُعدٍ حداثيّ، يعيد للغة العربيّة بريقها وفاعليّتها في عصرٍ متسارع التغيّرات.

كانت العربيّة بالنسبة للعلايلي سرّ النهضة، ومفتاح التقدم، وأساس الوعي القوميّ، فانكبّ على دراستها، واستقرائها، حتّى بنى نظريّته اللغويّة الفلسفيّة، التي سعت إلى الربط بين اللغة والتاريخ والحضارة. لم يكن يراها مجرّد أداة للتواصل، بل وعاءً للفكر، ومرآةً تعكس تطوّر الأمّة أو انحطاطها.

العلايلي والتقدّميّ الاشتراكيّ

في منعطفات التاريخ، هناك لحظات تتشابك فيها المسارات الفكريّة وتتقاطع، قبل أن تتباعد في دروبها المختلفة، لكنّ أثر اللقاء الأوّل يبقى محفورًا في الذاكرة. هكذا كانت علاقة عبدالله العلايلي بالحزب التقدّميّ الاشتراكيّ، الذي ساهم في تأسيسه العام 1949 جنبًا إلى جنب مع كمال جنبلاط وجورج حنّا وصبحي المحمصاني. كان انضمامه إلى الحزب تجسيدًا لإيمانه العميق بقضايا العدالة الاجتماعيّة، والنهوض بالفكر، وإصلاح الواقع السياسيّ، إذ رأى في المشروع التقدّميّ مساحةً للتفاعل بين الفكر والإصلاح، بين الدين والتجديد، بين الأصالة والمعاصرة.

لكنّ رحلة العلايلي داخل الحزب لم تدم طويلًا؛ فالفكر، حين يكون متوهّجًا، لا يعرف المساومة، والمبادئ حين تكون راسخة لا تقبل الانحناء. نشأت تباينات جوهريّة بينه وبين كمال جنبلاط، حيث تصادم طرحه القوميّ مع رؤية جنبلاط الأمميّة. كانت المعركة الفكريّة بين الرجلين تتجلّى في إصرار العلايلي على إدراج مفهوم “العالم العربيّ” ضمن المبادئ التأسيسيّة للحزب، بينما رأى جنبلاط في القوميّة العربيّة قيدًا يحدّ من البعد الإنسانيّ والعالميّ لحركته السياسيّة. وبين من أراد العروبة منطلقًا، ومن أراد العالم أفقًا، تفرّقت بهما السبل الفكريّة، فاختار العلايلي الانسحاب، مقتنعًا بأنّ رؤيته لم تجد الصدى الكافي في أروقة الحزب.

لكنّ المفارقة أنّ الفكر لم يعكّر صفو الودّ. لم يكن انسحاب العلايلي إعلان قطيعة، ولم يكن الخلاف مبرّرًا لعداوة.

المواجهة المؤجّلة بين العلايلي وسعادة

في خضمّ السجالات الفكريّة التي شهدها النصف الأوّل من القرن العشرين، برز خلاف بين القوميّة العربيّة والقوميّة السوريّة كأحد أعمق التباينات حول الهويّة والانتماء. كان الشيخ عبدالله العلايلي من أشدّ المدافعين عن العروبة كهويّة ثقافيّة وحضاريّة، بينما رأى أنطون سعادة، مؤسّس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ، أن سوريا الطبيعيّة تمثّل الإطار الجغرافيّ الأكثر استدامة، رافضًا العروبة كمفهوم قوميّ جامع.

في العام 1949، أثار سعادة الجدل بسلسلة مقالات عنوانها “العروبة أفلست”، فردّ العلايلي بمقال مضادّ بعنوان “العروبة وطني”، ممّا أدّى إلى اقتراح مناظرة مباشرة بينهما. وافق العلايلي فورًا، وتمّ الاتفاق على عقد اللقاء في منزل نقيب الصحافة في بيروت مساء أحد الأيّام.

وصل العلايلي في الوقت المحدّد وانتظر ساعة كاملة، لكنّ سعادة لم يظهر. لاحقًا، تبيّن أنّ الأخير وصل متأخّرًا وتوجّه إلى بيت آخر يحمل الاسم نفسه، ولم يتمكّن من العثور على العلايلي، فغادر دون أن يُعقد اللقاء. وهكذا، ضاعت فرصة المواجهة الفكريّة التي كان يمكن أن تكون واحدة من أبرز المحاورات الفكريّة في تاريخ المنطقة.

بعد أسبوعين فقط من هذا الموعد الضائع، تمّ اعتقال أنطون سعادة، ومحاكمته، ثمّ إعدامه سريعًا، ما أنهى إمكانيّة أيّ سجال مباشر بينه وبين العلايلي. وعند تفتيش مقتنياته، عُثر في مفكّرته على موعد المناظرة المسجّل بخطّ يده.

العلايلي ورؤية ثوريّة الإمام الحسين

الشيخ عبدالله العلايلي، المفكّر واللغويّ اللبنانيّ، قدّم قراءة تحليليّة عميقة لثورة الإمام الحسين بن عليّ معتبرًا إيّاها نقطة تحوّل في صراع القيم والمصالح. في كتابه “الإمام الحسين شهيدًا” لم يكتفِ بتوثيق الحدث، بل درسه كـحركة نهضويّة ضد الاستبداد، معتبرًا أنّ الشهادة ليست موتًا، بل ولادة لفكر مقاوم.

قدّم الشيخ عبدالله العلايلي، قراءة تحليليّة عميقة لثورة الإمام الحسين معتبرًا أنها نقطة تحوّل في صراع القيم والمصالح في كتابه “الإمام الحسين شهيدًا”

رأى العلايلي أنّ حكم بني أميّة مثّل انقلابًا على جوهر الخلافة العادلة، محوّلًا إيّاها إلى سلطة ملكيّة استبداديّة، فيما كان المجتمع الإسلامي يعاني ازدواجيّة الولاء والخوف من المواجهة. لكنّه شدد على أنّ الحسين لم يخرج باحثًا عن السلطة، بل عن إصلاح الأمّة، جاعلًا كربلاء صرخة للتجديد والاجتهاد ورفض الخضوع.

حرب غير معلنة

لم يتّهم الشيخ عبدالله العلايلي أحدًا بإقصائه، على رغم إدراكه حقيقة محاربته، بل رأى أنّه ظلم نفسه بتأجيل النشر، معتبرًا أنّ أعماله لم تكتمل. رفض إعادة طباعة كتبه، مفضّلًا كتابة الجديد، وظلّ يحلم بمشاريع لم تكتمل: معجم بقي جذاذات، موسوعات لم ترَ النور، وتاريخ أعاد قراءته دون أن يتمّه.

وعلى رغم أنّه كان خطيبًا مؤثّرًا له مريدوه، واجه مقاومة شرسة لمنعه من تولّي منصب مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة، فقد كانت فتاواه جريئة ومتقدّمة، كإجازته الزواج المختلط واعتماده الحسابات الفلكيّة بدلًا من الرؤية البصريّة للهلال، فضلًا عن قراءته النقديّة للتاريخ، فكان بحقّ شيخًا ثوريًّا يناسبه “الشيخ الأحمر” كلقب اقترن به.

رحيل العلايلي.. غياب قلمٍ لم يصمت

في الرابع من كانون الأوّل (ديسمبر) 1996، انطفأ صوتٌ طالما أثار الأسئلة وكسر الجمود. رحل الشيخ عبدالله العلايلي، تاركًا وراءه إرثًا فكريًّا لا يزال حاضرًا في كلّ جدل حول التجديد والنهضة. لم يكن كاتبًا تقليديًّا، بل كان ناقدًا جريئًا، رفض الجمود، وتحدّى المسلّمات، وجعل من الفكر مساحةً دائمة للحوار والتغيير.

اليوم، في زمن تتراجع فيه الأصوات النقديّة داخل الحوزات العلميّة والجامعات الدينيّة، يبدو رحيل العلايلي أكثر حضورًا. فقد كانت تلك المؤسّسات، يومًا ما، تخرّج شيوخًا مفكرّين، يعيدون النظر في التراث ويطرحون رؤى جديدة، لكنّها باتت أكثر تحفّظًا، وأقلّ جرأةً في خوض معارك الإصلاح. لذا، لم يكن مفاجئًا أن يبقى الاحتفاء بالعلايلي محصورًا في الأوساط الثقافيّة، حيث يجد فكره صداه بين الباحثين والأدباء أكثر من رجال الدين، إذ شكّلت رؤاه تحدّيًا للمألوف بدل أن تكون امتدادًا له.

غيابه لم يكن نهاية، بل امتداد لحضوره في كلّ سطر خطّه برؤية مختلفة، وفي كلّ فكرة استنهضت العقول، وفي كلّ موقف رفض فيه المساومة على الحقيقة. بقيت كلماته شاهدةً على مسيرة فكريّة لم تهادن، ومشروعًا ثقافيًّا لا يزال يفتح أفقًا جديدًا لكلّ من يبحث عن المعرفة خارج القوالب الجاهزة.