الشيرازيّون في لبنان ميل نحو عنف الطقوس وجلد الذات

في لبنان، حيث يميل الواقع إلى التمثيل أكثر ممّا يميل إلى الثبات، أطلّ التيّار الشيرازيّ كقوة رمزيّة تعمل على تشكيل الخيال المذهبيّ مقدّمًا نفسه بصورة نظام شعائريّ مستقلّ، يُنتج رموزه وممارساته بمعزل عن آليّات الحكم المباشر.

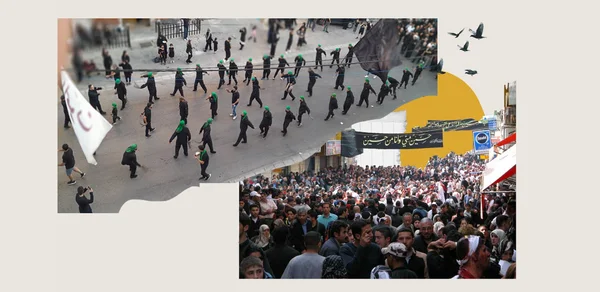

ركّز الشيرازيّون على استنهاض الحسّ الحسينيّ عبر الصوت والصورة، من اللطميّات المؤدّاة بنبرة باسم الكربلائيّ (رادود عراقيّ)، إلى قنواتهم الفضائيّة الناطقة بلغات عدّة، إلى حسينيّاتهم المنتشرة في لندن وكندا وأميركا والخليج. تشكّلت هويّتهم الطقسيّة من حضور كثيف في المشهد الحسينيّ، عبر شعائر تعتمد الجلْد بالسلاسل، والتطبير، والزحف على الوحل، تحت شعارات ذات وقع صادم مثل “كلاب زينب”.

يرى الشيرازيّون أنّ الجهاد الفعليّ مؤجّل إلى حين ظهور الإمام المنتظر، ويعطون الأولويّة لإعداد الذات عبر الطقوس والخطاب، وإحياء السرديّات الكبرى عن الظلم والثأر. يميلون إلى تجسيد الأئمّة في عروض مسرحيّة شعبيّة، يرتدي فيها المشاركون دمى على هيئة أسود، ما يخلق صورة غرائبيّة لتمثيل المأساة الحسينيّة، ويمنح الأداء بُعدًا خياليًّا يثير الجدل في الأوساط الشيعيّة الأخرى.

من كربلاء إلى النبطية

بدأت الحكاية مع الإمام حسن الشيرازيّ (حسن الحسيني الشيرازيّ مواليد 1935؛ كان عالمًا ومفكرًا وشاعرًا شيعيًّا عراقيًّا، اغتيل في بيروت بتاريخ الثاني من أيّار/ مايو 1980)، الذي غادر العراق إلى بيروت في أوائل السبعينيّات، حاملًا معه سرديّة حسينيّة كثيفة، ومشروعًا لا يشبه التنظيمات العقائديّة الصاعدة آنذاك. في لبنان، أسّس الحوزات والمجلّات والحسينيّات، لكنّ الأهم أنّه زرع “نَفَسًا” طقسيًّا مختلفًا، يرفض الانخراط في لعبة الولاء السياسيّ، ليشرع في بناء “مختبر شعائريّ”، يحمل سمات راديكاليّة تجاه أهل السنّة، مصرًّا على السبّ كفعل “تطهّر” من “الجرائم” التاريخيّة، التي يعتقدون أنّها بدأت منذ لحظة وفاة الرسول، وفتح مسألة الخلافة من بعده.

مع الوقت، انتقل التيّار إلى أطراف النسيج الشيعيّ اللبنانيّ: في منطقة صفير في الضاحية الجنوبيّة لبيروت والنبطيّة، وبرج البراجنة، كانت الحسينيّات تتحوّل إلى استوديوهات للدمع، والطقس إلى عرضٍ جماهيريّ متكرّر، بتعبئة حسّيّة، عاطفيّة تُلامس المخيّلة، وتُغذّي الوجدان المأزوم بسرديّة المظلوميّة الخالدة.

من الدعوة إلى الدراما

بخلاف “حزب الدعوة” أو “حركة أمل”، أو “حزب الله”، لم يُقم الشيرازيّون حركتهم على أُسس تنظيميّة صلبة. بنوا خطابهم على “الانفعال الجماهيريّ”، مستندين إلى أسلحة ناعمة: أصوات لطم مزلزلة، منشدين ذوي كاريزما، مشاهد دراميّة متقنة، وتغطية تلفزيونيّة، ومواقع عدّة عبر وسائل التواصل.

لم يكن للتيّار الشيرازيّ رأس سياسيّ في لبنان، بل وكيل رمزيّ هو الشيخ محمّد علي الفوعاني. من خلاله، نشط التيّار في الجنوب والبقاع، والضاحية. أسّس حسينيّات، تولّى إدارة المواكب، أشرف على أنشطة عاشورائيّة وخيريّة. بدا الفوعاني “منسّقًا طقوسيًّا”، يضبط الإيقاع البصريّ والصوتيّ لصورة الحسين، كما تريدها الجماعة، في أقصى انفعالاتها.

التطبير.. الجسد مساحة انتماء

التطبير هو جرح ارتكازيّ في سرديّة الشيرازيّين “شيفرة انتماء”. طقس يتجاوز الدمّ، إلى تمثيل معنى “الولاء للدمّ”. لكنّهم يبالغون في عمليّات التطبير الجماعيّة، كأنّه فعل احتجاجيّ على “التبرؤ” الذي انتهجه الحزب، ثمّ تلته الحركة بنسبة معيّنة، ليكون فعلهم “الدمويّ” إعلانًا وإشهارًا، في العاشر من محرَّم في النبطية، والضاحية وعديد من القرى. وهنا يحصل الخلط، بحيث تنتشر الصور عبر الوكالات العالميّة كأنّ جميع الشيعة يتبنّون هذا الفعل.

وعلى رغم أنّ التيّار الشيرازيّ يملك رموزًا فكريّة نقديّة كالسيّد هادي المدرسي (عالم شيعي عراقيّ)، وسبق أن تبنّى خطابًا إصلاحيًّا، إلّا أنّ “الآلة الطقسيّة” طغت على كلّ نزعة تحديثيّة. في الخليج، ظهرت وجوه مثل حسن الصفار (رجل دين ومفكّر شيعي سعودي) وزكي الميلاد (كاتب ومفكّر شيعي سعوديّ)، تدعو إلى خطاب تصالحيّ عقلانيّ، يتجاوز الثأر واللعن. لكنّ هذه المحاولات قوبلت بتيّارات “صقور الطقس”، من أمثال مجتبى الشيرازيّ (رجل دين شيعيّ عراقيّ مقيم في لندن) وياسر الحبيب (رجل دين شيعيّ كويتيّ المولد)، اللذين يُقدّمان شعائر الحسين كلعنة متكرّرة، لا ذكرى، فيكثران من الشتائم، التي تطال غالبيّة العمائم الشهيرة، مركّزين على المرجع السيّد (الراحل) محمّد حسين فضل الله، وعلى السيّد (الراحل) محمّد باقر الصدر.

التطبير هو جرح ارتكازيّ في سرديّة الشيرازيّين “شيفرة انتماء”. طقس يتجاوز الدمّ، إلى تمثيل معنى “الولاء للدمّ”.

العلاقة مع إيران

ما بدأ كتحالف متين، انتهى إلى “فتور أنثروبّولوجيّ”. ففي البنية الشيعيّة التي أنتجتها الثورة في إيران، كانت المدرسة الشيرازيّة حليفًا مرحّبًا به. لكن مع الوقت، بدأ التنافر الفقهيّ يظهر، وتحوّلت الحميميّة إلى ارتياب.

الخلاف حول “ولاية الفقيه” لم يكن جدالًا فقهيًّا فقط، بل انقلاب على معنى السلطة ذاته. فمحمّد الشيرازيّ (آية الله محمد بن المهدي الحسينيّ الشيرازيّ “1928- 2001” كان أحد مراجع الدين الشيعة المعروفين في العراق وإيران)، في طرحه “شورى الفقهاء”، عارض مفهوم “المطلق” في المرجعيّة. وهذا التحدّي هو ما جرّه إلى الإقامة الجبريّة، وليس مجرّد خلاف تنظيميّ

مع حرب الخليج، والانكشاف السياسيّ الكلّيّ للمنطقة، دخل الشيرازيّون في مراجعة قسريّة. لم تكن مصالحة مع الأنظمة وحسب، بل مع فكرة الذات. عادت قيادات منفيّة، وظهرت لغة جديدة تُخاطب “المواطنة” بدل “الاستشهاد”، لكنّه كان تحوّلًا غير مكتمل. فالجناح التعبويّ في التيّار احتفظ بطقوسه وبإعلامه وبخطابه العاطفيّ الكثيف. وكأنّ التيّار يملك رأسين: رأس مفكّر يُريد التجديد، وآخر شعائريّ لا يرى في العالم سوى مأتم متكرّر.

التعبئة الجماهيريّة

منذ تحوّل المجلس العاشورائي إلى منصّة سياسيّة، أطلّت التنافسيّة بين هذا التيّار وذاك في شكل الخطاب، والشعارات المرفوعة، كما الطقوس. في العام 2016، بلغت المسألة ذروتها عندما انتقد السيّد (الراحل) حسن نصرالله علنًا ممارسات التطبير والنباح والزحف، في خطاب بدا كأنّه تفكيك لأسطورة “الشيعيّ الطقسيّ”، وإعادة تشكيل لصورة “الشيعيّ المقاوم”. بدا كلام الأمين العام نقطة انطلاق واضحة لما كان يجري في الخفاء من تجاذبات حادّة على مستوى الاستقطاب.

ظهرت علامات الفرز في تفاصيل صغيرة: بمن يزور هذه الخيمة أو تلك، من يبكي عند أيّ خطيب. في قلب الضاحية، كان التحدّي الأكبر يتمثّل في المجلس الأشهر لحركة أمل، حيث يطلّ يوميًّا السيّد نصرات قشاقش (من مشاهير الخطباء المعاصرين، كاتب وشاعر وأديب جنوبيّ من بلدة حانين) في حيّ معوض، حيث ينجح خطاب السيّد المحسوب على الشيرازيّين في اجتذاب جمهورٍ يتململ من مركزيّة الحزب وخطابه الفقهيّ، ويبحث عن لغة أكثر شحنةً وعاطفيّةً في تمثيل الطفّ. لكنّ المفارقة أنّ أكثر مجالس العزاء الشيرازيّة تحيي مأساة الحسين تحت غطاء من حركة أمل.

تكثيف الطروحات:

التيّار الشيرازيّ، مثل بقيّة التيّارات، يشتغل على “وجدان الشيعيّ” بشكل رئيس. يستهدف فئات منخفضة التعقيد الفقهيّ، مرتفعة الحسّ العاطفيّ. ويقوم على ستّ ركائز رمزيّة هي:

- طقسنة التشيع: إذ يُستبدَل التشيّع كفكرة بمجموعة عروض جسديّة (التطبير، الزحف، التمثيل الحربيّ الرمزيّ)، كأنّما الجماعة تُعيد كتابة المظلوميّة بالجسد كلّ عام.

- اللعن كهويّة: الخطاب يُبنى على البراءة لا البرهان. خصومة الآخر لا تُناقَش بل تُلعَن، ويصبح السبّ طقسًا آخر، يُعيد للذات الشعور بالتمايز والصفاء.

- الخرافة كتواصل رمزيّ: تُروَّج القصص الغيبيّة كوسيلة لشحن الجماهير: “الزهراء تحضر المجالس”، “التربة تنزف”، “الإمام المهديّ يبكي معك”. المعجزة هنا ليست استثناءً بل قاعدة خطابيّة.

- تكفير الداخل: الآخر ليس فقط السنّي، بل أيضًا الشيعيّ “الليّن”. كلّ من لا يلتزم بنمط الطقس الكامل يُطرد من الطائفة، ويُعاد تعريفه كمنحرف.

- منبر التأجيج: المنشد والخطيب هنا ليس مفسّرًا، بل مشغّلًا للدمع. المجالس تُصمَّم على نحو دراما شعوريّة متصاعدة: تبدأ بالحزن، وتبلغ الذروة في اللطم الجماعيّ.

- عداء الوحدة: تُقدَّم كلّ دعوة للتقارب السنّيّ- الشيعيّ كخيانة، ويُستبدَل “أسبوع الوحدة” بـ “أسبوع البراءة”، كمضادّ رمزيّ يُظهر عمق الانفصال عن الدولة والثورة والإجماع.

عاشوراء موسم “القطاف”

يشكّل الشيرازيّون اليوم ورقة ثقيلة في الوسط الشيعيّ اللبنانيّ. ورقة يصعب تجاوزها أو تجاهل تأثيرها الرمزيّ. وعلى الرغم من تحرّكهم المستمرّ على مدار العام، فإنّ حضورهم يبلغ ذروته في أيّام عاشوراء، حيث يُستنفَر الجهاز التعبويّ بكلّ أدواته وإمكاناته.

في هذه الأيام، يضاعفون الجهود، ويُخرجون أوراقهم الرابحة دفعة واحدة: المنابر الجاذبة، اللطميّات المؤثّرة، المشاهد التمثيليّة، التوزيعات الخيريّة، والزخم البصريّ المحكم. إنّهم يتقنون استحضار العاطفة، وشحن المشهد بالحزن والشغف، فيترسّخ حضورهم في الذاكرة الجمعيّة كحرّاس أصيلين لمظلوميّة كربلاء.