الفنون الغرافيكية في معرض بيروض كخيانة جميلة للكتابة

ضمن أقسام الدورة السادسة والستّين لمعرض الكتاب العربيّ والدوليّ، يتسلّل جناح الفنون الغرافيكيّة كشقٍّ في جلد النصّ، كـ “خيانةٍ” ضروريّة للكتابة بوصفها سلطة الخطّ. ليس الأمر هنا “فنًّا” في مقابل “أدب”، بل انزياحًا بصريًّا يُزعزع استقرار الحرف، ويدفع العين إلى التفكير بوصفها فمًا يلتهم العلامة ويمضغ أثرها.

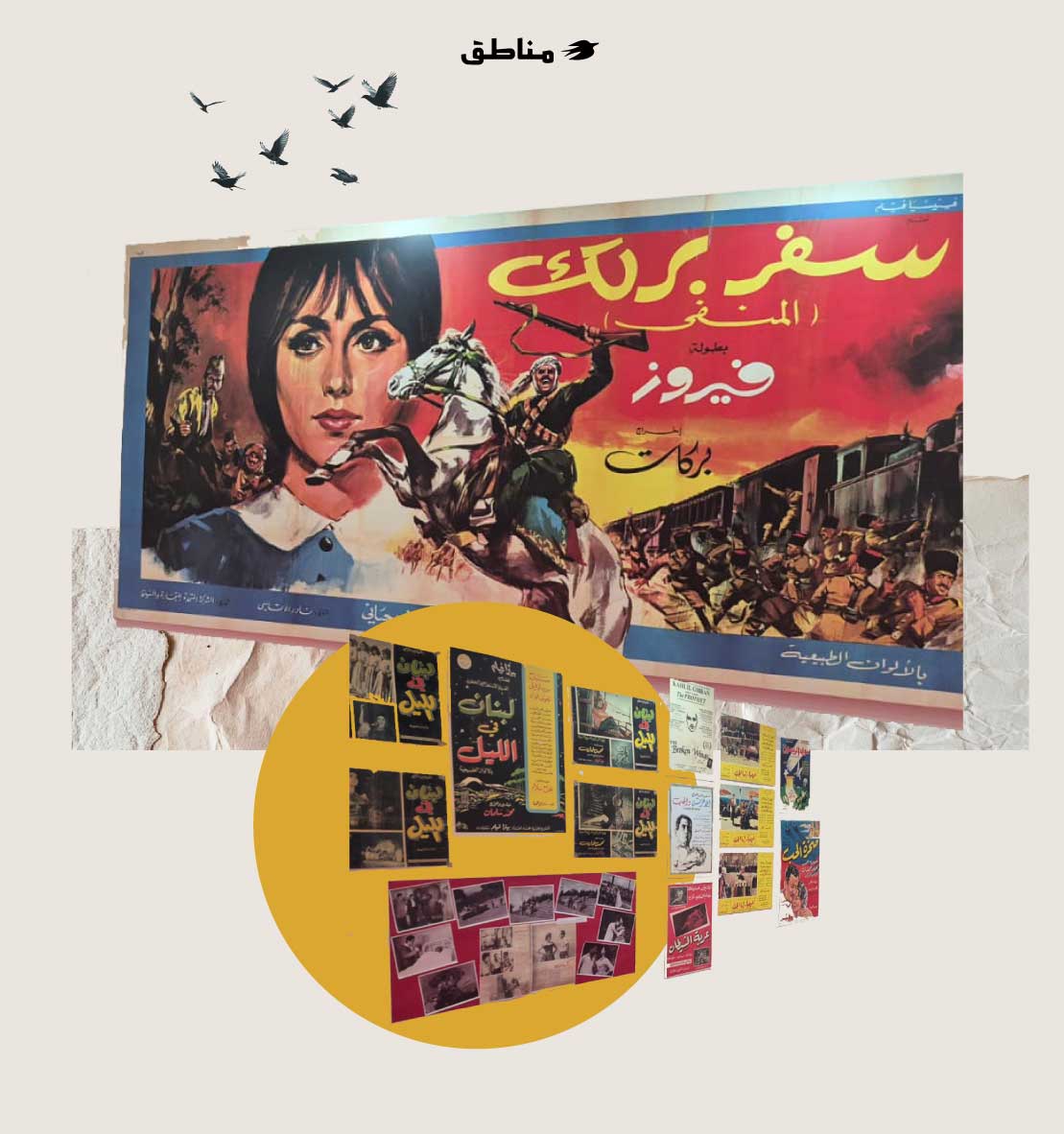

في هذا الجناح تُعلّق الملصقات وُتفكّك. تصاميم وفوتوغراف ورسومات كاريكاتور، وملصقات سينمائية لأفلام لبنانية تأسيسيّة، تتكشّف مثل حفرياتٍ في الذاكرة الجمعيّة، كألواحٍ تنقلنا من النصّ إلى الجسد، من الكتابة إلى النُسُج، من الحكاية إلى الشبكة.

هنا، الصورة لا تعني، بل تنفجر. تخرج من إطارها، وتستقرّ على حدود القول، كأنّها تستعيد تلك اللحظة التي كان فيها الفيلم – لا الكتاب – هو الطقس الجماعيّ، والملصق هو ما يشبه الوحي المصوّر، والعيون لا تقرأ بل تُصاب.

زخرفة الذاكرة وسيف شهريار

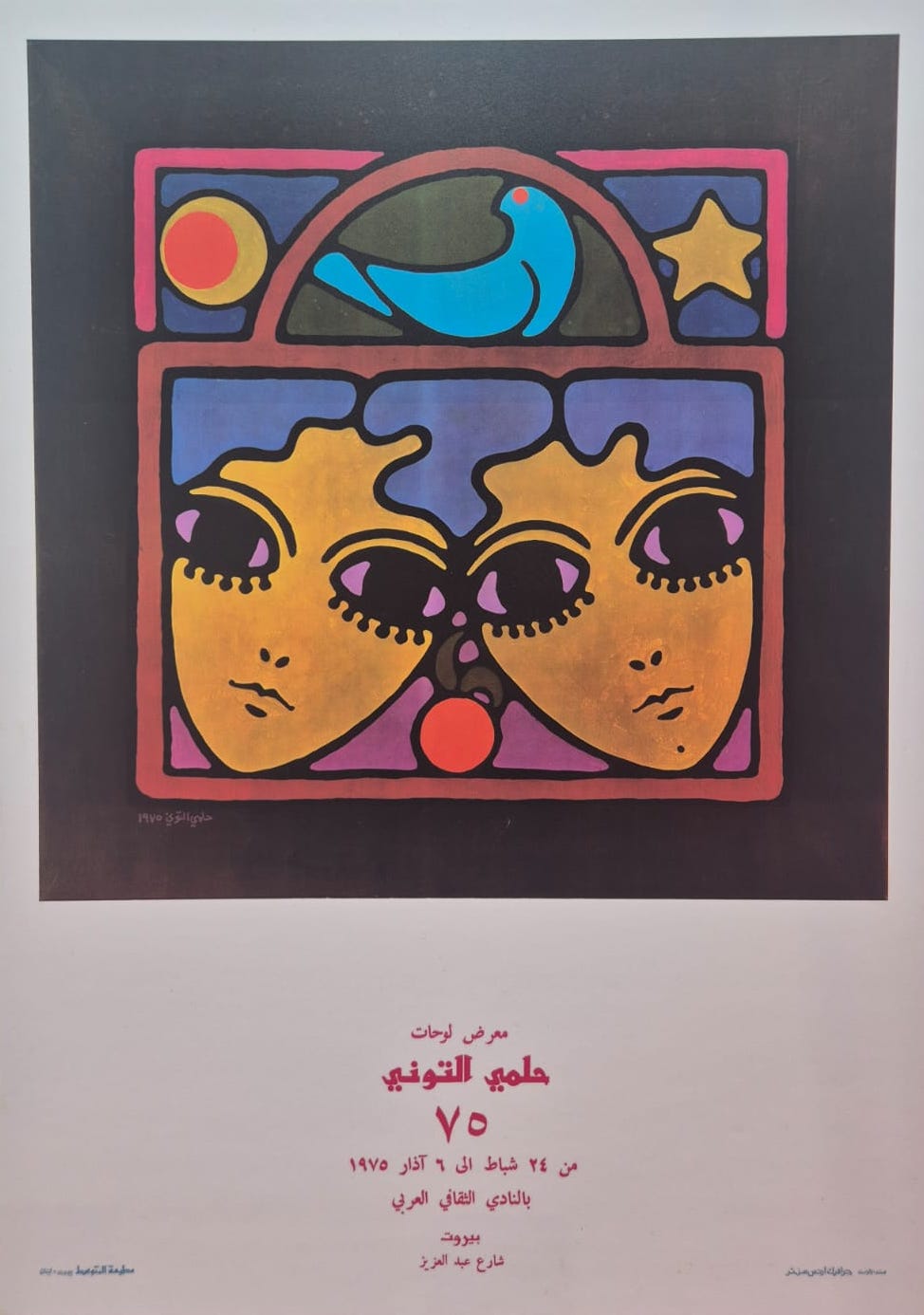

في رسومات حلمي التوني، الفنّان المصريّ الذي ترك ظلال أصابعه على هويّة معرض الكتاب العربيّ والدوليّ، نرى أثرًا غرافيكيًّا ينهض من تحت جلد الحرف، علامةً ممهورة بذاكرة الشرق، تُجسّد كيف يُمكن للفنّ أن يتواطأ مع اللغة دون أن يخضع لها.

في الشعار الشهير للمعرض، تتسرّب زخارف تتبدّى بنيةٍ تُعيد تركيب الشخصيّة البصريّة للثقافة العربيّة، وتُؤسّس لما يمكن تسميته بـ “غرافيكا الحنين”.

في أكثر من دورة، يعود التوني مثل صوت بصري يُعيد إنتاج المشهد، حتى يبدو وكأنّ المعرض يحمل وجهه. من “وزارة السياحة” في الحمرا، حين كان المعرض في موقعه الصغير والحميم، إلى الشعارات التي تكرّست في ذاكرة الجماهير، لم يكن اسمه يُذكر، بل تُرى بصمته، كثيمة لا تحتاج توقيعًا.

في عمله لعام 1974، يرسم التوني شهريار وشهرزاد، بوصفهما شخصيّتين من أدب ألف ليلة، وكرمزين لمسرحة السرد، لمأزق الحكي، لتلك العلاقة المتوترة بين السلطة والكلمة، بين الراوي والسيف. أمّا في رسمه لعام 1979، فيطلُّ ديكٌ مُستلهم من روح الواسطيّ، مثل كائنٍ بريء وصرخة شكلية، وتكوين يعلن الصباح بصياح معرفيّ، حيث الفجر ليس زمنًا بل موقفًا فنّيًّا.

نحت الكلمة بالهواء الطلق

في ذلك القسم الغرافيكيّ يبرز قسمٌ خاص يحتفي بأعمال الفنّان والمصمّم اللبناني كميل حوّا، كمن يفرد للهويّة مساحة تأمّليّة مادّيّة، لا عبر الكلمات بل عبر الحواف. حوّا، الذي صمّم اسم المعرض لهذا العام، لا يقدّم شعارًا وحسب، بل اقتراح بصري حول أسئلة: كيف يمكن للكلمة أن تُنحت، أن تُصبح كتلة، أن تُرى وتُلمس كما لو أنّها جسدٌ لغويّ.

على جدران الجناح، تتوالى رسوماته وشعاراته، ليس بصفتها تصميمات، بل بنى رمزية تعيد تأثيث علاقتنا بالحرف، بالشكل وبالفراغ. هناك شيء في خطّ حوّا يشبه الحفر في الذاكرة البصرية للمدينة، ذلك الخط الذي لا يصفّ الحروف، بل ينفخ فيها نبضًا حضاريًّا متجاوزًا.

ولم تكتفِ هذه التجربة بالشاشة والورق، بل خرجت إلى الهواء الطلق: في عرض هذا الجناح، نشاهد أيضًا مجسّمات منحوتاته التي احتلّت الساحات، أبرزها منحوتة “بيروت” الشهيرة، التي تتجاوز كونها تركيبة معدنيّة لتصبح مرآة لعلاقة المدينة باسمها، مرآة لمفارقة أنّ اسم “بيروت” صار أحيانًا أكثر تماسكًا من واقعها. في تلك المنحوتة، تصبح الحروف نفسها أعمدة وصوامع وجدرانًا، وربّما جراحًا معلّقة في الهواء.

الصورة بوصفها سلطة

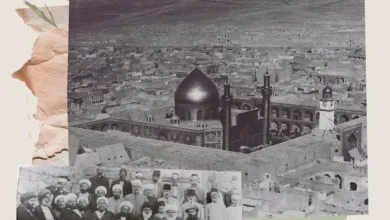

في أعمال منذر حمزة، لا تعود الصورة الفوتوغرافيّة مجرّد تمثيل للتراث، بل تتحوّل إلى أثر خطاب، إلى ممارسة أرشيفيّة تعيد إنتاج المكان بوصفه جسدًا محكومًا بالذاكرة البصريّة. العدسة هنا سلطة مراقبة تنحت في الزمن علامات الانتماء، تُراقب وتُرمّز وتُرتّب الوجود مثلما تفعل المؤسّسات مع الجسد.

ثمّ، حين يتدخّل المبضع الغرافيكيّ، لا يكون التدخل جماليًّا وحسب، بل تفكيك للمرئيّ، تمزيق للتماسك الظاهريّ للصورة، كما لو أنّ الأسود والأبيض يشكّلان الحقل الرمزيّ الذي تُعاد ضمنه كتابة اللاوعي الجماعيّ. اللون، في هذه المعادلة، ليس زينة بل انكشاف: نقطة ارتكاز دلاليّة، حيث يُسمح للهويّة أن تنطق، ليس بصيغة الماضي، إنّما كفجوة في الحاضر، وعلامة تقاوم التنميط وتُعلن شذوذها داخل الإطار. إنّه لا يُؤرّخ، بل يُمارس السلطة على الزمن. لا يُؤثّث الصورة، إنّما يعرّيها من سياقاتها، ليظهر ما لم يُقل.

الكاريكاتور ندبة بوعي الأمّة؟

في قسم الكاريكاتور، تُعرض القضيّة الفلسطينيّة على شكل موضوع، أو ندبة مفتوحة على سطح الوعي العربي، كجدار تتكسّر عليه التمثيلات وتُعاد صياغة الغضب. هنا، الكاريكاتور ليس فنًا ساخرًا، إنّما تموضع رمزيّ في قلب الصراع، حيث الخطّ الأسود يحاكي الجرح، والتكثيف البصريّ يتحوّل إلى أداة تفكيك للخطاب المهيمن.

أعمال أميّة جحا من فلسطين ليست رسومًا، بل صرخة مرسومة داخل بنية القمع، تُفجّر دلالات الجسد المقاوم في وجه الاحتلال. وجينا نخلة من لبنان تُدخل الأنثى في المعادلة البصريّة ليس بوصفها ضحية، بل كذات فاعلة تشقّ الحجاب الأيديولوجي برسمة. أمّا خالد الهاشميّ من البحرين، فيمارس ما يمكن تسميته بـ “الاحتجاج المرمّز”، حيث يتحوّل الكاريكاتور إلى جهاز نقديّ يُعيد مساءلة الموقف العربيّ.

سينما الملصق اللبنانيّ

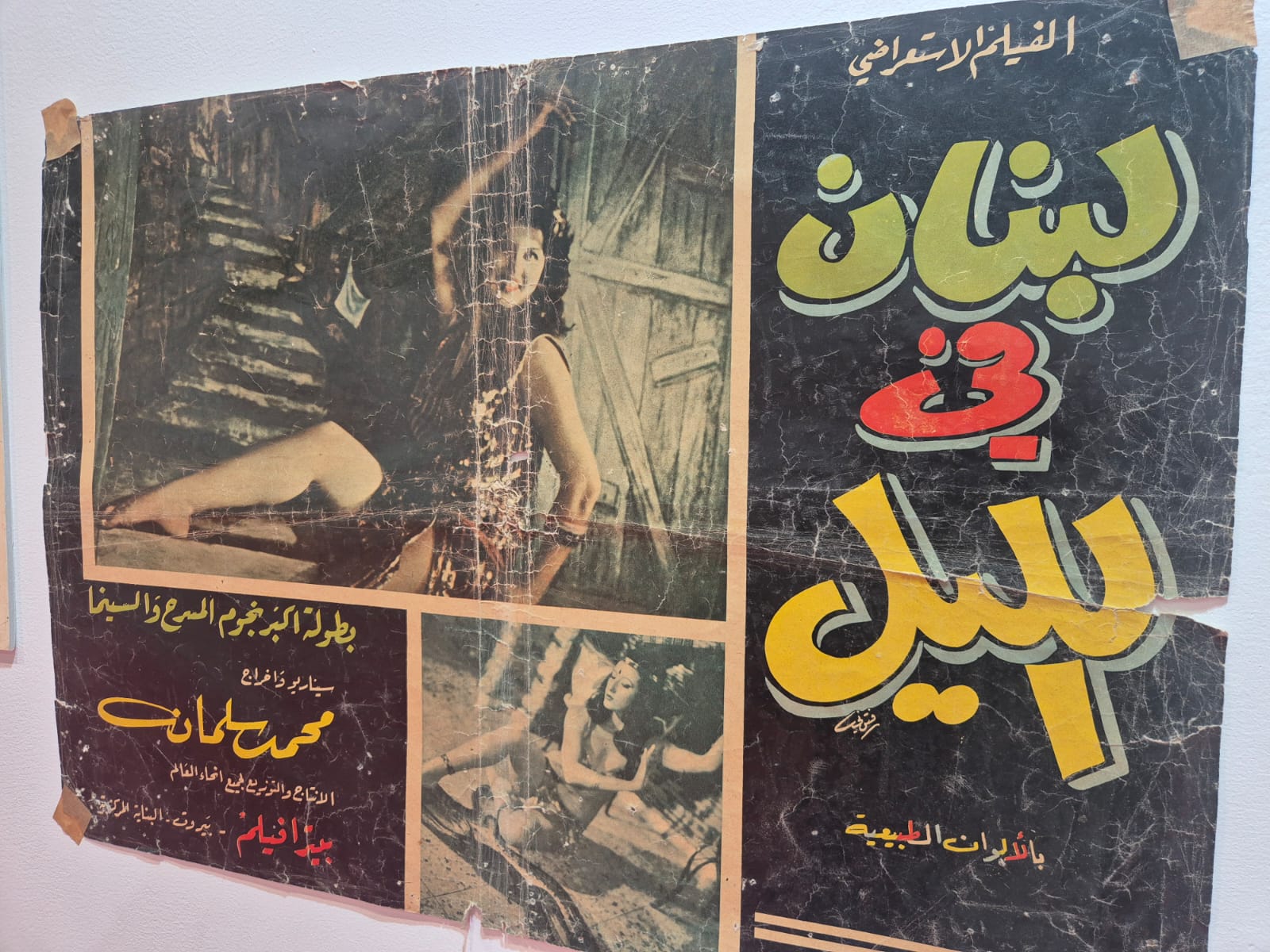

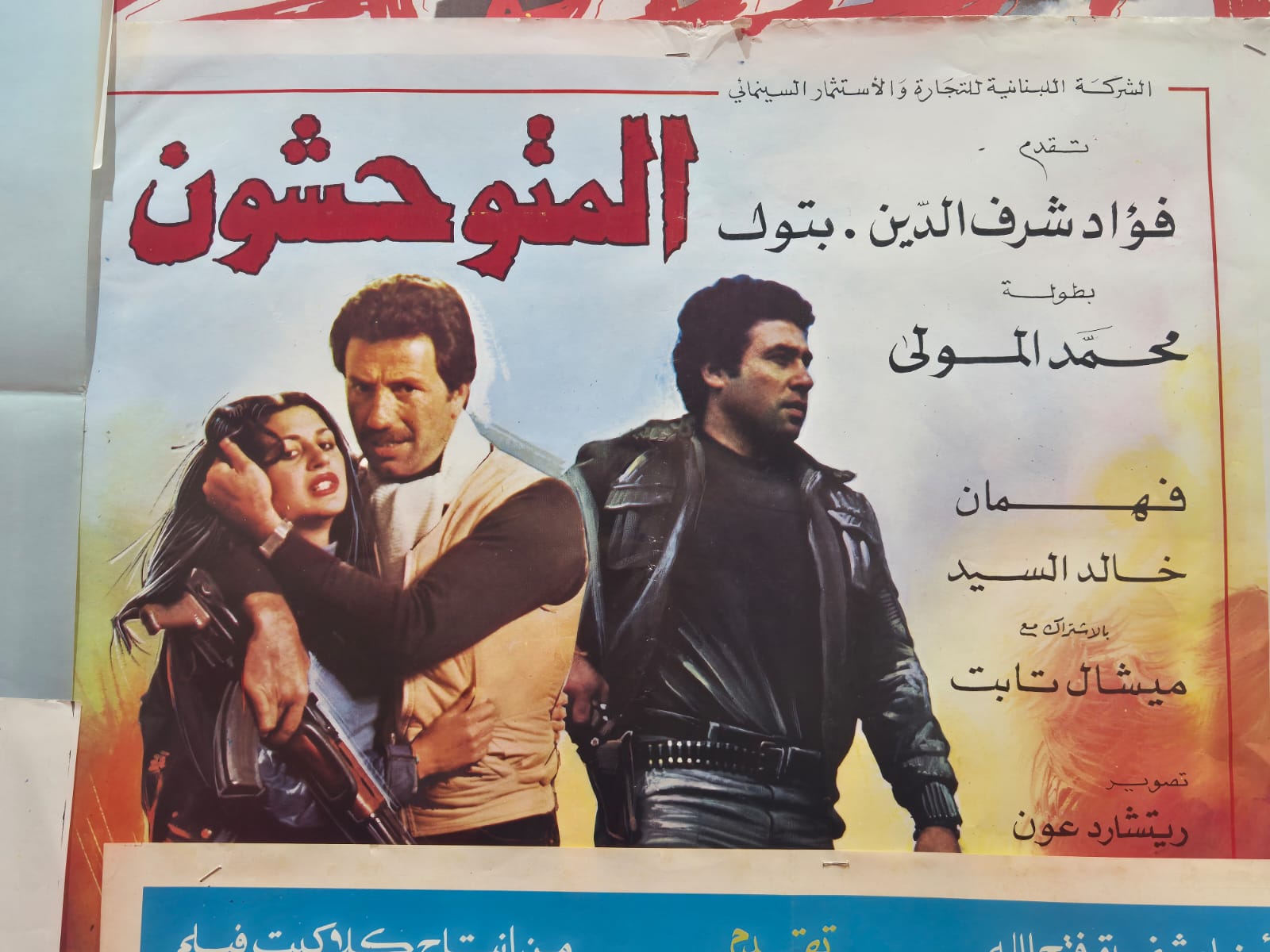

في ركنٍ منسيّ لكنّه مشحون بالحنين، يتسلّل قسم ملصقات الأفلام اللبنانيّة القديمة كولاجًا بصريًّا لحقبة أرادت أن تكون سينما وهويّة في آنٍ معًا. ليست الملصقات هنا مجرّد دعوة لمشاهدة فيلم، بل مرايا صغيرة تنعكس فيها طموحات بلدٍ كان يكتب، بالضوء والظلّ، حلمه في أن يكون هوليوود الشرق.

ها هو أول فيلم دعائي لهياكل بعلبك يُعرض في سينما رويّال، برعاية رئيس الجمهوريّة إميل إده؛ اللحظة تشبه افتتاح معبد سينمائيّ، حيث تتقاطع أساطير الفينيقيّين مع رغبة السلطة في ترسيخ صورة الوطن مثل أثر خالد.

ثم يأتي فيلم “مغامرات إلياس مبروك”، عنوانه وحده يشي بلحظة ولادة السينما الطويلة في لبنان، مغامرة، نعم، لكنّها أيضًا قفزة في الفراغ، نحو سرديّة لبنانيّة لا تزال تبحث عن لغتها البصريّة الخاصّة.

أمّا “عذاب الضمير”، بطولة لوسيان حرب ونهوند ويوسف هليل، فيقدّم لنا ملصقًا مشغولًا بحسّ مزدوج: فوتوغرافيا للحضور، ورسم تحبيري للهاجس. هذا التداخل ليس مجرّد حيلة فنّيّة، بل محاولة لالتقاط التمزّق بين الواقع والتمثيل، بين الممثل والقناع.

لكن المفاجأة الحسّيّة تنفجر في ملصق “قلبان وجسد”. قبلة بين إحسان صادق وقمر تُقدَّم دون مواربة، كأنّما يقول الملصق: الرغبة ليست خطيئة بل تصريحٌ وجوديّ. أمّا في “عروس لبنان”، فنشهد استرجاعًا للبطولة الرومانسيّة. محمّد سلمان وحنان بريشة رشاد منسّى، يحاكيان “البوسترات” الإيطاليّة الكلاسيكيّة، بينما تخطيط العنوان بتوقيع رأفت يضيف لمسة أناقة مرئيّة. ومع “سفر برلك”، يكتمل المشهد الملحميّ. الملصق تحفة أيقونيّة: فيروز، فارسة الصوت، تواجه جنودًا عثمانيّين ينزلون من قطار.

أخيرًا، “الأخرس والحبّ”، بملصقه المتقشّف، الخالي من الألوان، يبدو كصمت مدوٍّ. كأنّ الفيلم نفسه يهمس: “الحبّ لا يحتاج إلى ضجيج”.