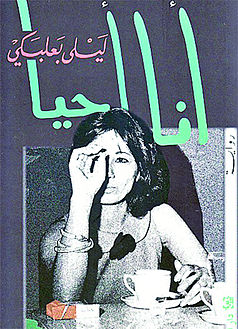

المتمرّدة الجنوبية التي اختارت الاختفاء الطوعي.. الأديبة ليلى بعلبكي

إذا ما قرأناها بعين مثقّفة، نجد أن أعمال الكاتبة ليلى بعلبكي، أشبه ما تكون بالصرخة. استخدمت الحبر لإشهار الرفض، حيث حمّلت بطلتها في “أنا أحيا” لينا فياض فعل التمرّد على الأب (الثري) والأم (الخانعة) والطلاب (الأغنام). كما كتبت غزلاً يتاخم الاباحية مثل “سأعطيه من لذائذي، سيغرف منها، سنشرب خمراً..” بما يشبه نص “نشيد الأناشيد”.

وقتذاك، كُتب لهذه الرواية الجريئة، شيء لا يستهان به من الشهرة، خاصة اننا نتحدث عن نهاية الخمسينيات، أي ما قبل ثورة الشباب في فرنسا بعشر سنوات. لكن نجم تلك الشابة لم يشعّ كما يفترَض، حيث تزامن صدور “أنا أحيا” مع ثورة 1958، التي شطرت لبنان فريقين، وبقيت الشوارع والمناطق في حالة توتّر لأشهر طويلة، فلَم يحصل ذلك العمل على الانتباه المطلوب، لكنه حصل بعد خمس سنوات، على إصدار آخر لبعلبكي، انطلاقاً من مقالة نقدية لاذعة كتبتها صحافية تدعى نادية في مجلة “صباح الخير”، قالت فيه: “لحوسة إيه. حلّي عنا يا شيخة!” إشارة إلى هذا التعبير الجريء الوارد في مجموعة بعلبكي القصصية “سفينة حنان إلى القمر”، لنجد أننا أمام مفارقات عدّة أوّلها أن الصحافية نادية تلك، ليست سوى رجل يكتب باسم إمرأة، ويقال إن مفيد فوزي كان يكتب بذلك الاسم المستعار، بحيث تبدو النصوص أقوى وأجرأ إذا ما سيقت على لسان إمرأة.

ثاني المفارقات، أن الكاتب إحسان عبد القدوس، هو رئيس تحرير “صباح الخير” في تلك الآونة، وجميعنا يعلم مدى الجرأة التي بلغها عبد القدوس في قصصه، حتى صارت مضرب مثل للتمرّد، وكسر السائد. ثالث المفارقات، أن الأمن العام اللبناني كان قد راجع الكتاب، وأجاز الطبع، وهو أمر لم يكن ضروري في بيروت آنذاك، لكن تحديداً هذا الكتاب كان قد عُرض عليهم وصرّحو بجواز عرضه، لكن مقالة نادية لفتت الأنظار، فتم استدعاء ليلى بعلبكي إلى التحقيق من قبل “شرطة الآداب”!! أي الجهة ذاتها التي تلاحق بيوت الدعارة، ونوادي الميسر.

بعد ما يقارب الساعات الأربع من التحقيق الجارح، أخلي سبيلها لتبدأ المحاكمات، وقد ترافع عنها آنذاك النائب محسن سليم (والد لقمان ورشا، الكاتب، والروائية. مؤسسيّ دار الجديد).

بين مدافع وساخط

انقسم الوسطين الثقافي والاعلامي، بين مدافع عن حقّ بعلبكي بالتعبير (مثل خليل تقي الدين، ويوسف الخال، وأنسي الحاج، وابراهيم سلامة، وجميل جبر)، وبين ساخط عليها مثل صاحب دار الصياد، سعيد فريحة الذي قال ما مضمونه: طالما كتبت ليلى بعلبكي هذه السطور الجريئة، فهذا معناه انها قد مارست هذا الفعل حقيقة.

تأذت تلك الكاتبة إيما أذية، ولم تثمل بالشهرة التي طاولتها، والدليل انكفاءها عن إصدار الكتب، والكتابة الصحافية، منذ تلك الأيام، والأغرب هو انسحابها الكلّي من دائرة الضوء، تاركةً صرختها تدّوي وحيدة في فضاءات ذلك الزمن، لتصبح جزءاً من الكتابة النسوية الجريئة، والمؤسسة للنص المتمرد، رفقة السورية غادة السمّان على سبيل المثال. كما وحجزت لاسمها مكاناً ضمن تاريخ الرواية اللبنانية، مع إميلي نصرالله، وليلى عسيران، ثم حنان الشيخ، وعلوية صبح، ونجوى بركات…

لكن، إلى ماذا أفضت نتيجة تلك الجلبة؟ في 23 تموز من العام 1964، رُفضت المحاكمة وأصدرت المحكمة تقريرًا أنصفت المجموعة القصصية “سفينة حنان إلى القمر”، والحكم بعدم تعقب الكاتبة والافراج عن النسخ.

في 23 تموز من العام 1964، رُفضت المحاكمة وأصدرت المحكمة تقريرًا أنصفت المجموعة القصصية “سفينة حنان إلى القمر”، والحكم بعدم تعقب الكاتبة والافراج عن النسخ

ليلى إبنة حومين

تعود جذور ليلى بعلبكي إلى بلدة حومين التحتا (قضاء النبطية ـ جنوب لبنان) هي المولودة في بيروت، في العام 1934. والدها علي الحاج البعلبكي، وهو شاعر زجلي، له إصدارات كثيرة مثل “بسمة الفجر”، و”خيمة الصحراء”، و”الأمجاد البادية من عرب البادية”، كما كان موظفاً في مجلس النواب، ومن الواضح انه يسّر دخول ابنته ليلى إلى المجلس كموظفة أيضاً، لكنها لم تستمر سوى لسنوات قليلة في عملها ذاك، بينما تفرغّت للكتابة الصحافية في “الحوادث”، “الدستور”، “النهار”، “الاسبوع العربي”، “أدب”، “شعر”، “حوار”، “الآداب”..

بالنسبة لبدايات ليلى بعلبكي الدراسية، لا نستطيع تجاهل رمزية دراستها في مدرسة رسمية، في منطقة عين المريسة في بيروت، لتستكمل دراستها في “كلية المقاصد الاسلامية”، وهي بطبيعة الحال من المدارس المحافظة. أما دراستها الجامعية، فكانت في “القديس يوسف”، في معهد الآداب الشرقية. (لم تكمل دروسها). إذاً كان مسار ليلى الدراسي، ذا دلالة لا يمكن تجاوزها، بين مؤسسة تابعة للدولة، ثم مؤسسة محسوبة على جهة اسلامية، وبعدها لجهة مسيحية. لتكون ليلى شيئاً آخر، رافضاً لكل هذا، ثم لم نعد نعرف باقي توجهاتها الفكرية، وقناعاتها.

جنوبية بعلبكية

في لقاء صحافي مصوّر مع بعلبكي مطلع الستينيات، تقول تلك الصبيّة الساخطة لمحاورها بالفرنسية، إنها من أصول بعلبكية. بينما لم تأتي على ذكر بلدتها حومين التحتا. هكذا قفزت نحو الجذور، كفعل متمرّد على النموذج الموروث (الأب والبلدة)، وفي الوقت عينه تعطي أصولها رنّة وإيقاع، ذلك ان بعلبك مدينة عظيمة، بتاريخها وآثارها، بما يغني أساسها في عين المشاهد الفرنسي، خاصة بأن روايتها “أنا أحيا” قد تُرجِمَت إلى الفرنسيّة على يد الكاتب الفرنسي ميشال باربو، وقد صدرت عن “منشورات دار النشر العربية في باريس”.

وعن ليلى، كتب المستعرب جاك بيرك دراسة بعنوان “القلق العربي في الزمن المعاصر”. كل هذا هيأها لدخول المشهد الثقافي العالمي، في سن مبكرة، بل وسمحت لها تلك الشهرة بالسكن في باريس سنتيّ 1959، و1960.

اختفاء ليلى

لا، لم تسلك ليلى الدرب الطويل عملاً بنصيحة الذئب، ولم يبتلعها هذا الأخير. كل ما في الامر ان كاتبتنا المتمرّدة قد تاثرت بعض الشيء بأجواء المحاكمة، ثم وجدت شريك حياتها، السيد أنطوان وديع تقلا، وقد أنجبت منه إبنتين وإبناً، لتغادر لبنان في العام 1975، سنة انطلاقة الحرب الأهلية، فبقيت في انكلترا لأربع سنوات، ثم عادت إلى بيروت، لتتنقل بعدها بين العاصمتين.

بطبيعة الحال، كان زواج تلك الكاتبة المسلمة الشيعيّة من رجل مسيحيّ، فعلاً يترجم تمرّدها، ورفضها للشائع، في زمن لم يرحم أي هارب من الحظيرة الطائفية.

كان زواج ليلى بعلبكي المسلمة الشيعيّة من رجل مسيحيّ، فعلاً يترجم تمرّدها، ورفضها للشائع، في زمن لم يرحم أي هارب من الحظيرة الطائفية

لم تكن بصمة بعلبكي، بصمة عادية، إذ حفرت بماء النار في بعض الحالات، مثل تأثر الكاتبة الشابة منى جبّور بكتابها “أنا أحيا”، التي كتبت رواية وحيدة هي “فتاة تافهة”، لتنتحر من بعدها في العام 1964. كما بقي اسم بعلبكي يرنّ في أي مقالة او دراسة او كتاب يرصد الأدب المغاير، والتحوّلات النسوية في الشرق.

في العام 2009، أي بعد أكثر من أربعين عاماً على ابتعادها عن الأضواء، أطلّت ليلى بعلبكي، تلك الاطلالة اليتيمة في معرض الكتاب العربي، في بيروت، لتوقع كتبها التي أعاد دار الآداب طباعتها، لتظهر بشكل مختلف، بطبيعة مرور الزمن، ثم تعود إلى عالمها، في الكواليس، لتكمل سنوات عمرها التي شارفت على التسعين.