جذور الإسماعيليّة في جبل عامل

حين يُستعاد حضور الإسماعيليّين في لبنان، تتكشّف صورة معقّدة يتقاطع فيها اللاهوت الباطنيّ مع الجغرافيا الجبليّة، ويظهر جبل عامل كساحة رئيسة لتجربة روحيّة وحضاريّة سرعان ما انحسرت تحت ثقل التحوّلات الكبرى. فالإسماعيليّة في هذه البقعة لم تكن مجرّد فرع من فروع التشيّع، بل كانت لحظة إشراقيّة كثيفة، تداخلت فيها صوَر البحر مع وعورة الجبال، وصارت جزءًا من الذاكرة الراسخة التي تسكن هذه الأرض.

الدعوة الفاطميّة في صور وطرابلس

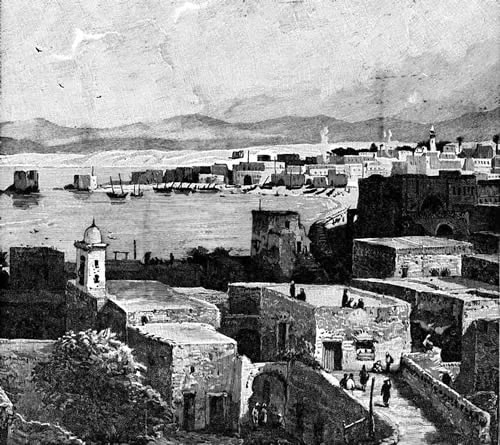

في القرن الرابع الهجريّ، انفتح جبل عامل على الدعوة الفاطميّة التي حملها جيش المعزّ لدين الله الفاطميّ. هنا بدأ المشهد الدينيّ يتشكّل بملامح جديدة: صور وطرابلس تحوّلتا إلى مراكز إنتاج للفكر الإسماعيليّ، وصار الدعاة الكبار مثل محمّد بن علي الصّوريّ رموزًا للمعرفة الباطنيّة.

في قصيدته التعليميّة “الأرجوزة الصوريّة” تبلورت أسس التأويل الذي يقوم على ثنائيّة الظاهر والباطن. هذا المناخ أوجد ثقافة دينيّة جعلت من الساحل العامليّ مختبرًا للتجربة الفاطميّة، حيث تداخل الاقتصاد المزدهر (السكّر والزجاج والخرز) مع حضور الدعوة بما تستبطنه من دلالات سيميائيّة غامضة، محتشدة بالرموز لتكوّن الإسماعيليّة- ومشتقّاتها- واحدة من أهمّ النماذج الباطنيّة في التاريخ.

في جبال كسروان ظهر الخسروانيّون الذين ارتبطوا بفكر ناصر خسرو، وانفتحوا على التصوّف والإشراق. في المقابل برز التنّوخيّون كجناح آخر من الإسماعيليّة يميل إلى تبنّي رمزيّة الحاكم بأمر الله. المفارقة أنّ الانقسام لم يبقَ عقائديًّا، بل تحوّل إلى صراع دمويّ حين وقف التنّوخيّون إلى جانب المماليك في حملاتهم على كسروان. هذا التمزّق يعكس الوجه المزدوج للإسماعيليّة: إشراق صوفيّ متسامٍ، وموقف سياسيّ يجرّ الجماعة إلى قلب المعارك.

جبل عامل: تحولات العقيدة

يصف المقدسيّ في “أحسن التقاسيم” جبل عامل في القرن الرابع الهجريّ كمجال تسوده العقيدة الفاطميّة. ومع ظهور الكراجكي، ومع انحسار التنظيمات الباطنيّة، أخذت الإماميّة تترسّخ في البنية الاجتماعيّة والعلميّة للمنطقة. بعد الحملات الصليبيّة وتدفّق المهاجرين من كسروان إلى الجنوب، ترسّخ المذهب الإماميّ بشكل أوضح على يد الشهيد الأوّل، الذي جعل من جبل عامل مدرسة علميّة وفقهيّة واسعة النفوذ.

وبذلك انتقلت المنطقة من كونها فضاءً إسماعيليًّا إلى مركز إماميّ يرفد العالم الشيعيّ بالعلماء. والشهيد الأوّل هو الشيخ محمّد بن مكّي العامليّ الجزّينيّ (1334–1385م)، الذي عرف بهذا اللقب لكونه أوّل عالم شيعيّ بارز يُقتل بوحشيّة في سبيل عقيدته، ويشتهر بكتابه الفقهيّ الشهير “اللمعة الدمشقيّة”.

القرمطيّون والوادي المفتوح

في القرنين التاسع والحادي عشر، امتدّ النشاط القرمطيّ- وهو الجناح الأكثر ثوريّة في الإسماعيليّة- إلى البقاع ووادي التيم والشوف. كان حضورهم متحرّكًا ومتقطّعًا، لكنّه ترك أثرًا في البنية الدينيّة للمنطقة. وفي مطلع القرن الحادي عشر، صارت الدعوة الدرزيّة في وادي التيم مركزًا جديدًا يستوعب كثيرًا من البنية الإسماعيليّة السابقة، ويحوّلها إلى مسار باطنيّ مختلف، قائم على تأليه الحاكم بأمر الله وتأويل النصوص. هذا التحوّل جعل الجنوب العامليّ يتّجه نحو الإماميّة، فيما صار الوادي مركزًا للدرزيّة.

مع الحملات المملوكيّة، انكفأ الإسماعيليّون عن الجنوب اللبنانيّ، وتوجّه قسم منهم نحو الشمال السوريّ حيث قلاع مصياف والقدموس. جبل عامل ازداد تشيّعًا إماميًّا، بينما استقرّ الدروز في الشوف ووادي التيم. في العهد العثمانيّ، غابت الإسماعيليّة كجماعة منظّمة، وتحوّلت إلى أثر رمزيّ في أسماء القرى والمصادر التراثيّة. جبل عامل أضحى مدرسة إماميّة، والدروز حافظوا على خطّهم الباطنيّ في الجبال.

الأثر الحديث والحضور الرمزيّ

في القرن العشرين، عادت الإسماعيليّة إلى المشهد اللبنانيّ كطائفة معترف بها رسميًّا وفق القرار 60/ل. ر. الصادر سنة 1936، إلى جانب السنّة والشيعة والعلويّين والدروز. مع ذلك ظلّ حضورها محدودًا، أقرب إلى الوجود الرمزيّ منه إلى الجماعة المتجذّرة. تجلّى هذا في محطّات لافتة، منها استقبال الآغا خان في بيروت العام 1957 بحضور أتباع من سوريّا ولبنان. كان المشهد أشبه بإحياء ذكرى أكثر منه بعودة تنظيميّة.

حمل الإسماعيليّون هذا الاسم لاعتقادهم بأحقّيّة إسماعيل بن جعفر الصادق بالإمامة بعد والده، فتميّزوا عن الإماميّة الاثنيّ عشريّة الذين بايعوا أخاه موسى الكاظم. الإمامة عندهم ليست مجرّد وراثة، بل انتقال للنور الباطنيّ الذي يجعل الإمام مرجعًا روحيًّا ومفتاحًا للتأويل. ولهذا كان الإمام عندهم مصدر الحقيقة، فيما الدعاة وسطاء يفسّرون تعاليمه ويُدخلون المريدين إلى الدائرة الباطنيّة.

حمل الإسماعيليّون هذا الاسم لاعتقادهم بأحقّيّة إسماعيل بن جعفر الصادق بالإمامة بعد والده، فتميّزوا عن الإماميّة الاثنيّ عشريّة الذين بايعوا أخاه موسى الكاظم

الطقس عندهم يقوم على السماع والتأويل لا على العلانيّة، فالقرآن عندهم يُقرأ في بعديه الظاهر والباطن، والعبادات تُفهم في مستويين: أداء شكليّ يربطهم بالجماعة الإسلاميّة الكبرى، وتأويل داخليّ يربطهم بالمعنى السرّيّ. عُرفوا بالباطنيّة بسبب هذا التركيز على الباطن، وبالمعلّميّة لأنّ التعليم عندهم يُبنى بالتدرّج عبر المراتب. هذه الخصوصيّة جعلتهم جماعة دينيّة متميّزة، تجمع بين الصرامة العقائديّة والانفتاح على الرموز، بين حضور الطقس الخارجيّ وإشراق التأويل الداخليّ.

تحولات الطقوس

في العصر الفاطميّ، بدت الطقوس الإسماعيليّة متّصلة بمشروع دولة وإمامة علنيّة، فكانت القاهرة مركز إشعاع، وجامع الأزهر منبرًا يجمع بين الشعائر الظاهرة وتعاليم الباطن. الإمام- الخليفة حمل في آن واحد سلطة سياسيّة ورمزيّة، فأضحت الخطبة والاحتفال بالمناسبات الدينيّة جزءًا من إظهار المشروعيّة الروحيّة والسياسيّة معًا.

في المقابل، ومع انقسام الإسماعيليّة إلى نزاريّين ومستعليّين بعد سقوط الدولة الفاطميّة، تغيّر المشهد كلّيًّا. النزاريون اعتمدوا بنية قلاعيّة (مصياف، ألموت) جعلت الطقس أكثر سرّيّة، مركزه حلقات صغيرة من المريدين والدعاة، حيث يتحوّل اللقاء إلى لحظة للتأويل الباطنيّ وتأكيد الولاء للإمام الغائب أو المتخفّي. أمّا المستعليّون الذين انقسموا لاحقًا إلى حافظيّة وطيبيّة، فحافظوا على طقوس عامّة، لكنّهم أعادوا تشكيلها ضمن جماعات متماسكة يقودها “الداعي المطلق”، الذي صار المرجع الروحيّ والعمليّ بعد غيبة الإمام الطيّب.

في السياق الهندي، عُرف البهرة باستمرارهم في ممارسة طقوس يوميّة واضحة (الصلوات، الصيام، الأعياد) لكنّها محاطة بوعي باطنيّ يقرؤها كرموز تربط المريد بالعقيدة الأصليّة. هكذا تحرّكت الإسماعيليّة بين طقس علنيّ- سياسيّ في العصر الفاطميّ، وطقس سرّيّ- باطنيّ في القلاع النزاريّة، وطقس تقليديّ- جماعيّ في الجماعات المستعلية، بما يعكس قدرتها على التكيّف مع التحوّلات التاريخيّة من الإمبراطوريّة إلى الأقلّيّات المتفرّقة.