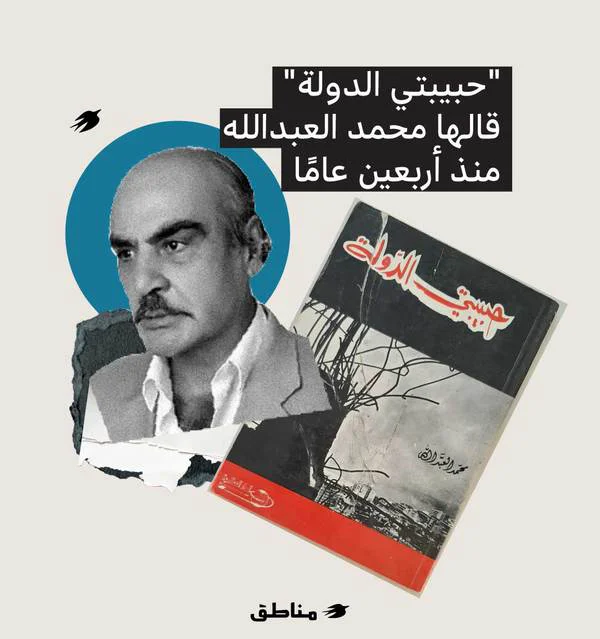

“حبيبتي الدولة” قالها محمد العبدالله منذ أربعين عامًا

في كتابه “حبيبتي الدولة“ الصادر في منتصف الثمانينيّات، يفتح محمّد العبدالله أبواب البوح على مصراعيها، بوح لا يشبه أيّ بوح آخر، لا يمشي على السطور المكرورة ولا يلبس أثواب البلاغة المزخرفة. فمَن من المبدعين تساءل يومًا: كيف يمكن أن تُغازل الدولة؟ وكيف يمكن أن تُلامس نبضها بعيدًا من معاجم “الوطن” المستهلكة، حيث تُغرق الكلمة في بحر الكليشّيهات المتخمة بصوَر “الجبين العالي”، و”زنود الأبطال”، و”المجد المسوّر بالغار”؟

محمّد العبدالله لم يسلك هذه الدرب المعبّدة بالمبالغة؛ بل اختار ممرًّا ضيّقًا لكنّه أكثر عمقًا، مسارًا يفيض حميميّة وصدقًا. في كتابه، تتجلّى الدولة لا ككيان بعيد جامد، بل كرفيقة متعبة، امرأة تجلس قبالته على طاولة صغيرة في مقهى مهترئ أو حانة تنبض بصوت الكؤوس، حيث اعتاد أن يجد ملاذه. هناك، يسامرها، يفضي لها بمكنونات قلبه، يرثيها حين تُرهقه الفوضى، يندب حالها بلا تصنُّع، يمسح على كاهلها المُثقل بالأوجاع، ويرفع رأسها بخجل كأنّما يحاول تذكيرها بما بقي لها من كبرياء في زمن الحرب الأهليّة.

إنّها ليست علاقة شاعر بوطنه بالمعنى التقليديّ، بل رقصة معقّدة من الحنين والرجاء والأسى، رقصة تختلط فيها كلمات المديح بالنقد، والصراخ بالهمس. وكأنّ الشاعر يُعيد تشكيل الدولة كإنسان، يبثّ فيها روحًا ويُعيد تعريفها ككائن قابل للحبّ والخذلان، للتجلّي والانكسار.

دولة الخيبات

تضمّن كتاب “حبيبتي الدولة“ مجموعة مقالات كان محمّد العبدالله ينشرها تحت هذا العنوان في إحدى الصحف، مقالات متفرقة جمّعها لتقف دفعة واحدة وجهًا لوجه أمام المواطن، هذا العنصر الآخر والضروريّ الذي لا تكتمل صورة الدولة من دونه. الدولة في هذا السياق ليست مجرّد هيكل أو نظام، بل هي الحبيبة – ذلك الكيان الذي يفيض بالعاطفة المتشابكة، وغالبًا ما تأخذ العلاقة معها شكل قصّة حبّ من طرف واحد، حيث ينبض القلب بالولاء، لكنّها قد لا تجيب بالقدر نفسه من الحميميّة.

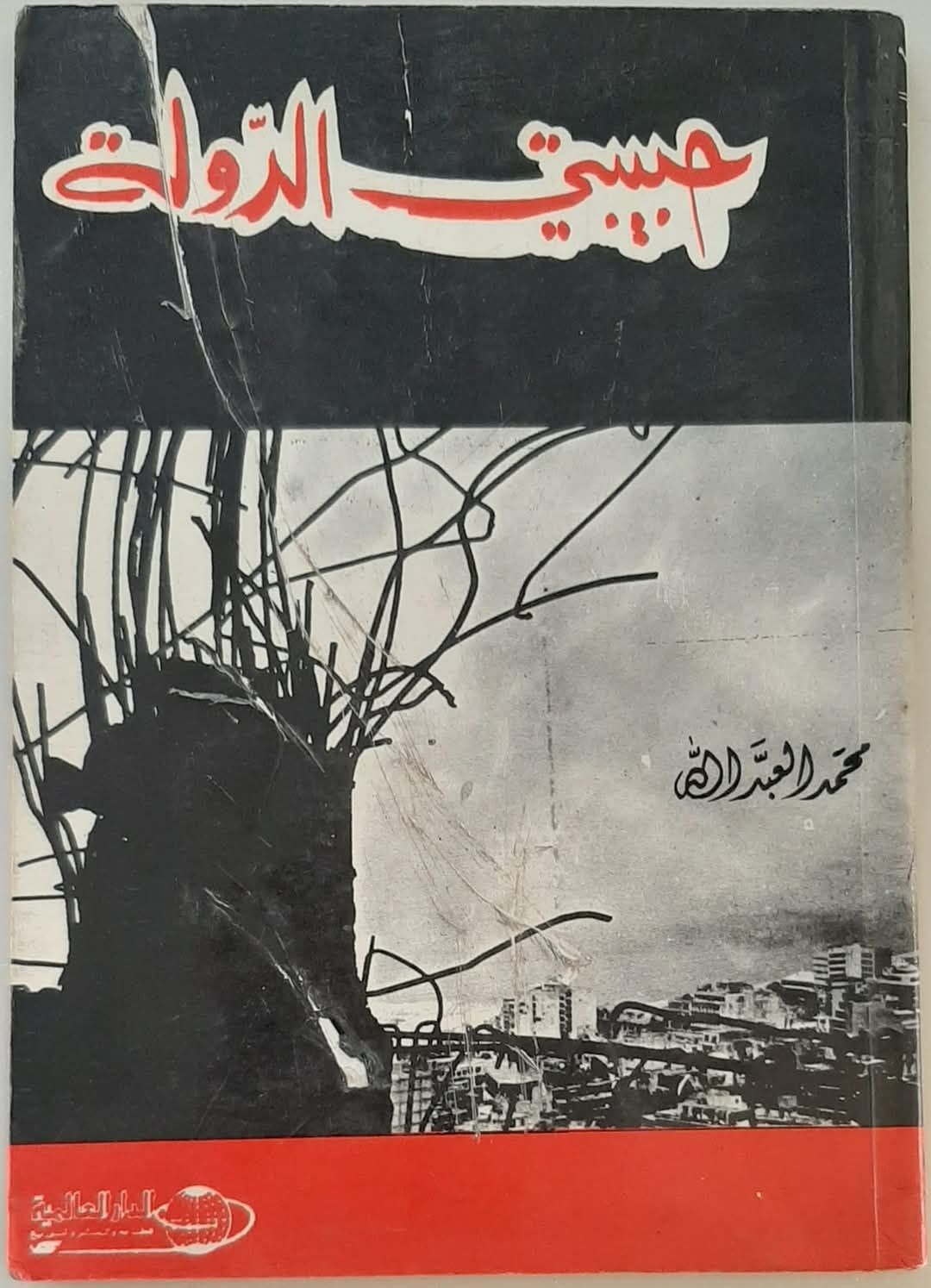

صدر الكتاب عن دار “العالميّة“، ليترك أثرًا مدويًّا منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، متّكئًا على العنوان اللافت الذي اخترق المسامع وأثار التساؤلات. ولكن حين نُدقّق في ما تلى ذلك من كتابات عنه، سنجد أنّ الغالبيّة توقفت عند العنوان، “حبيبتي الدولة”، من دون أن تغوص في أعماق النصوص. بدا العنوان أشبه بلوحة برّاقة جذبت الانتباه لكنّها أخفت وراءها سرديّات لا تقلّ أهمّيّة، سرديّات تكشف عن دولة محمّد العبدالله بكلّ تناقضاتها: بزمنها الذي يتهاوى، بخيباتها المتتالية، بجرحها الغائر الذي نزف في زمن الموت على الهويّة، حيث تحولت بيروت إلى مدينة تعجّ بسيّارت الإسعاف التي تسرع لإنقاذ جثث أو إنسان يحتضر، والطرقات التي امتلأت بالبؤس والبائعين المهجّرين من متاجرهم في قلب المدينة التي فقدت نبضها.

وعلى رغم ما حمله الكتاب من عمق إنسانيّ وشعريّ في وصف “دولته”، إلّا أنّ كثيرًا من أصدائه بقي يدور حول العنوان ذاته، حتّى تحوّل إلى استعارة بين مزدوجين في عشرات المقالات التي كتبها صحافيّون وكتّاب عرب. استعارة تستدعي “حبيبتي الدولة” لتُعيد تشكيل واقع راهن، ولكن دون أن يقف أحد حقًّا أمام تلك الدولة التي رسمها العبدالله – دولتُه التي نزفت في زمنٍ انهارت فيه الحدود بين الأمل واليأس، والتي تجلّت في وجه الحرب وما خلّفته من جروح أعمق من أن تضمّدها الكلمات.

صدر الكتاب عن دار “العالميّة“، ليترك أثرًا مدويًّا منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، متّكئًا على العنوان اللافت الذي اخترق المسامع وأثار التساؤلات. ولكن حين نُدقّق في ما تلى ذلك من كتابات عنه، سنجد أنّ الغالبيّة توقفت عند العنوان، “حبيبتي الدولة”، من دون أن تغوص في أعماق النصوص.

عطر البارود

لا، لم يكن محمّد العبدالله يكتب عن الدولة كفكرة مجرّدة أو كيان مطلق، بل عن دولته التي عاش تفاصيلها، عايشها بتناقضاتها، وعاش من مؤسّساتها ومدارسها وصحفها. كان يمشي على أرصفتها المتشقّقة، يقف في طوابير دوائرها الرسميّة لإنجاز أوراقه، ويشاهد زعماءها على شاشات التلفاز، بربطات عنقهم المصقولة، وأطقمهم الأنيقة، يتحدّثون بثقة تخالها تنضح عطرًا حتّى تكاد الروائح تتسلّل من شاشة التلفزيون.

لكن وراء هذه الأناقة المضلّلة، كان أولئك الزعماء أنفسهم أمراء الحرب، الذين غرزوا أنيابهم في جسد الدولة المتهاوي، وتركوا فيها جروحًا عميقة لم تكن مجرّد رموز لجراح وطنيّة، بل كانت تشريحًا حيًّا لما تعانيه الدولة ككيان حيّ يحتضر.

لم يكن محمّد العبدالله يوثّق دولة كاملة، بل دولة ممزّقة، دولته التي يعرفها كظهر يده. يكتب عن الأرصفة التي حملت آثار خطاه وخطى مواطنيها المنهكين، عن المؤسّسات التي كانت بالكاد تحاول البقاء صامدة..

كان نصّه أقرب إلى مرآة متصدّعة؛ تعكس الحقيقة لكنّها تفكّكها إلى شظايا، كلّ منها تحمل جزءًا من المعاناة، من الإحباط، ومن التناقض الذي يتجلّى في كيان الدولة: دولة يعيش فيها الفرد ويتنفّس يوميّاتها، لكنّه في الوقت نفسه يشهد على نزفها المستمرّ بفعل أبنائها الذين يُفترض أنّهم حماتها، فإذا بهم يغدون غارزي أنيابٍ، يمزّقونها بلا رحمة.

نريد أن نحبّها

لكنّنا اليوم نعود إلى “حبيبتي الدولة” كعنوان نحلم أن يتحقّق، كحقيقة تنبض بالحياة في وجدان اللبنانيّين الذين يعلّقون آمالهم على حلم الدولة. حلم يتجدّد مع انتخاب رئيس للجمهوريّة، وتكليف رئيس للحكومة، وسط وعود محلّيّة ودوليّة تحمل بين طيّاتها إشارات إلى تحسين الأوضاع وإعادة البناء، إلى ترميم تلك الجروح الغائرة التي أدمت الدولة عقودًا طويلة.

اليوم، لا نكتفي بأن نكتب عن الدولة أو ننتقدها؛ نحن نريد أن نحبّها، أن نصنع علاقة متبادلة حيث تحبّنا الدولة أيضًا. نريد أن نؤسّس لوطن يمكنه أن يكون شريكًا في محبّة الآخرين، حيث الأمل بالنهوض يرتبط بامتداد الأيادي الشقيقة، تلك التي لا يمكن لدولة ممزقّة أن تستعيد قوّتها من دونها.

كلّ هذا يصرخ بحقيقة واحدة: الحرب انتهت على الورق، لكنّ أوزارها ما زالت تثقل الجميع. بلد أُنهكت أعصابه، جُرّدت جيوبه، ونُزفت طاقاته حتّى آخر قطرة، يتسكّع الآن بين أطلال أحلامه، يبحث عن بارقة أمل تشبه قشّة الغريق. الشعب الذي عاش على حافّة الانفجار لا ينتظر معجزة، بل يجرّب، يحاول، يخترع أسبابًا جديدة ليبقى واقفًا، حتّى لو كان الوقوف في وجه الريح.

في هذا الخراب الذي يختلط فيه الحذر بالأمل، قد تجد فنّان غرافيتّي في شوارع بيروت يترك بصمته على جدار متصدّع: حبيبتي الدولة“ ليست رسالة حبّ مثاليّة ولا دعوة للتصفيق، بل صفعة ساخرة، اعتراف قاسٍ بأنّنا هنا، نعيش وسط كلّ هذا العبث، نحاول أن نلتقط شيئًا من فكرة الدولة. عبارة تبدو وكأنّها تقول: “إذا كنتِ موجودة، آن الأوان أن تثبتي ذلك، وإلّا فلننتحب على بقاياكِ في صمت”.

“حبيبتي الدولة” كما يقول محمّد العبد الله، لأنّ الدولة “هي المشكلة وهي الحلّ” وهي “رهاننا الوحيد مهما كان ضعيفًا”.