حيّ المقداد وسط الضاحية الجنوبيّة.. سيرة المكان وناسه وتحوّلاته

في قلب الضّاحية الجنوبيّة، ثمّة شارع من رائحة بعلبك، يُعرف بـ “حيّ المقداد” ويحتلّ حيّزًا من منطقة الرويس، فيما يتموضع نظيرٌ له يحمل الاسم نفسه بالقرب من تقاطع “المشّرفيّة”، مشاطرًا الأوّل التاريخ وحكاية النزوح ذاتها، بالرغم من أن جذور القاطنين فيهما تتحدّر أساسًا من لاسا في أعالي قضاء جبيل وليس من بعلبك، لكن انتشار آل المقداد لاحقًا في بعلبك أكسبه النكهة “البعلبكيّة”.

في وسط زحمة الضاحية، يبدو الشارع هادئًا من الخارج. حركة ذهاب وإيّاب ناشطة وأناسٌ يلقون التحايا على بعضهم البعض، وآخرون منشغلون بأعمالهم ودكاكينهم ومصادر رزقهم، ولا يخلو الأمر من “تبريكات” ينالها البعض “أو يحاول” من كبار الحيّ أو زعمائه، وهم كُثُر.

مدخل الحيّ لا يمكن أن يضلّل زائرًا أو متسكّعًا عابرًا، لكنّ مستديرة متواضعة تضجُّ بالزّرع، مطليّة حجارتها باللّون الأصفر اللّافت، تحاول أن تدلّك على قاطني الحي، ففوق الحجارة لافتة مدوّنة بخطٍّ عريض فيها: “شارع المقداد- موسى الصّدر شمسك لن تغيب”. وإذا ما رفعنا نظرنا إلى الأعلى قليلًا سنعاين لافتة أخرى تحمل صور شهداء من الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ، محمّلة بـ “تحيّة إلى الذين سقطوا في مقاومة الاحتلال الصّهيونيّ ومشاريع التقسيم والفدرلة الطائفيّة”.

الصراعات والفرز الديموغرافي

في تتبُّع أثر الجماعة ونزوحها من مكان إلى آخر، خلال رحلة تفتيشها عن مكان للاستقرار والعيش، تأتي الصراعات والحروب، ثمّ الأسباب الاقتصاديّة والمعيشية، في مقدّمة الدوافع التي تقف وراء ذلك، وهذا ما لا تحيد عنه سيرة النزوح “المقداديّ” قبل أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، حيث شهد جبل لبنان الذي كان للمكوّن الشيعي فيه حضور وازن، تغيّرات ديموغرافيّة كبيرة أدّت إلى موجة نزوح كبيرة نحو البقاع.

في رحلة البحث عن تاريخ وأسرار وحاضر حيّ آل المقداد في الرويس، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح نفسها، أهمّها “ما الّذي أتى ببعلبك إلى الضاحية في بيروت؟”.

يستقبلنا الحاج ماهر المقداد أمام بيته المتواضع الّذي يفتتح الشارع، وتغطّيه أشجار الطّريق. نجلس في الباحة الأماميّة للمنزل، مع فنجان قهوة وشوقٌ يتسابق لمعرفة المزيد عن الحيّ الّذي كنّا لا نزال في مطلعه، ولم ندخل أزقّته بعد.

في تتبُّع أثر الجماعة ونزوحها من مكان إلى آخر، خلال رحلة تفتيشها عن مكان للاستقرار والعيش، تأتي الصراعات والحروب، ثمّ الأسباب الاقتصاديّة والمعيشية، في مقدّمة الدوافع التي تقف وراء ذلك، وهذا ما لا تحيد عنه سيرة النزوح “المقداديّ” قبل أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.

بداية النّزوح إلى بيروت

في العام 1860، ومع انتهاء “ثورة الفلاحين”، حزمت عائلات من آل المقداد حقائبها بخجل لتهجُر بيوتها في بلدة “لاسا” في أعالي قضاء جبيل، وتنتقل إلى محطّ رحالها في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبّية في بيروت. في تلك الفترة كان النزوح خجولًا، يكاد يقتصر على عدد قليل من العائلات، إلى أن بدأت الهجرة الكبيرة لآل المقداد الّتي تُوّجَت في العام 1890، بانتقال مجموعات غفيرة، توزّعت بين بيروت والضاحية الجنوبيّة والبقاع.

يردّ ماهر المقداد أسباب تلك الهجرة إلى دوافع عديدة، منها: “الهيمنة الطائفيّة والأزمات الناتجة عنها في تلك الحقبة، والتي لعبت دورًا كبيرًا في هجرة آل المقداد، ومنها الأوضاع المعيشيّة الصعبة، إذ نزحوا بسبب الفقر والعوز”.

يتابع الحاج ماهر لـ “مناطق نت”: “من المرجّح أنّه بسبب ذلك جمع الحاج عوض المقداد المتحدّر من بلدة لاسا، آل المقداد من بلدات بيت شاما وحدت بعلبك وشمسطار والهرمل والكنيسة، وأتى بهم ليتجمّعوا في قرية واحدة هي “مقنة” (بعلبك)، بلدة المقداديّين اليوم”.

في المقابل يقسّم د. علي رستم المقداد الحاصل على دكتوراه في العلوم المدنيّة من جامعة أوكسفورد في بريطانيا في حديث إلى “مناطق نت” هجرة “المقداديّين” ويوزّعها على أربعة مراحل أساسيّة: “الأولى بين الأعوام 1860 و1890 وكانت خجولة، والثّانية خلال الحرب العالميّة الأولى والمجاعة في العام 1914، والثّالثة وتمتدّ ما بين الحربين العالميّتين الأولى والثانية، أمّا الرابعة فكانت مع إعلان دولة لبنان الكبير وصولًا إلى الحرب الأهليّة اللبنانيّة”.

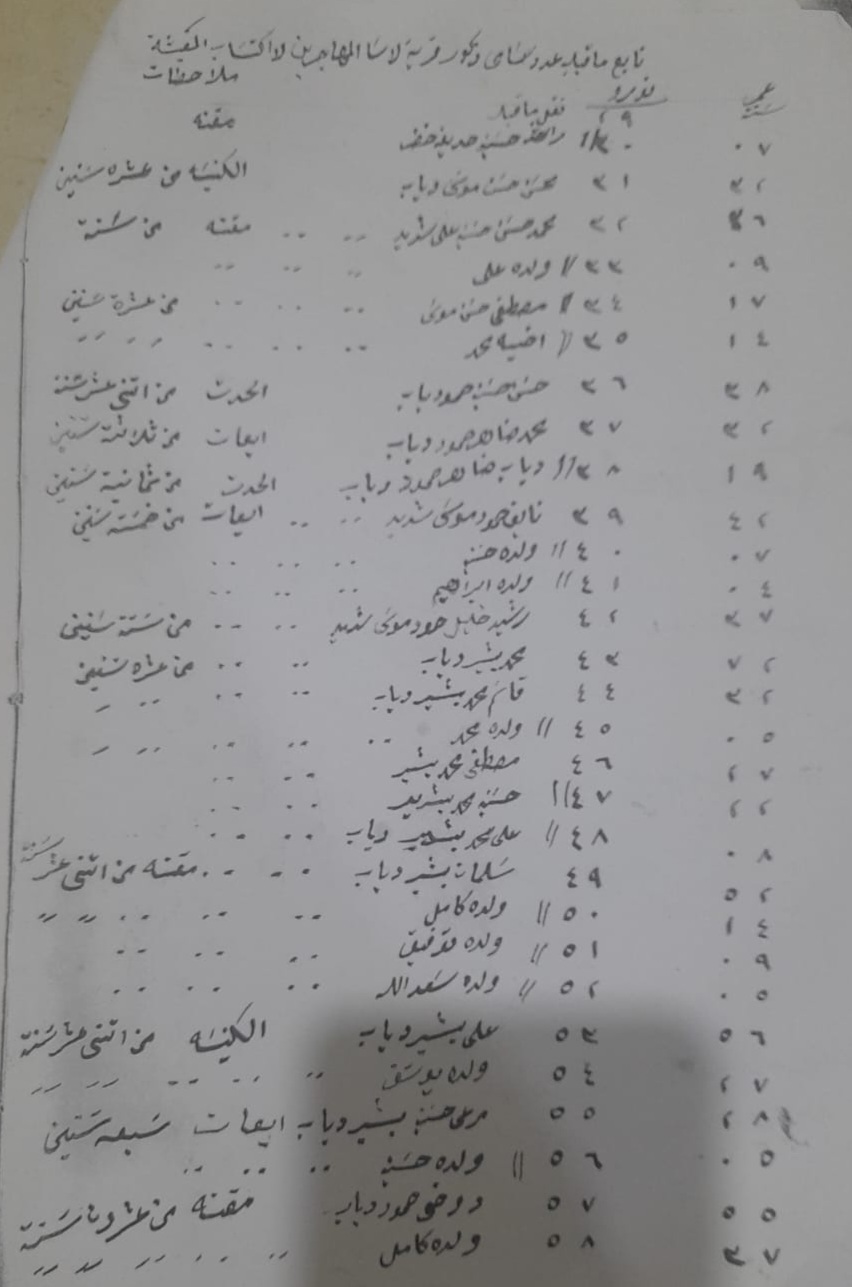

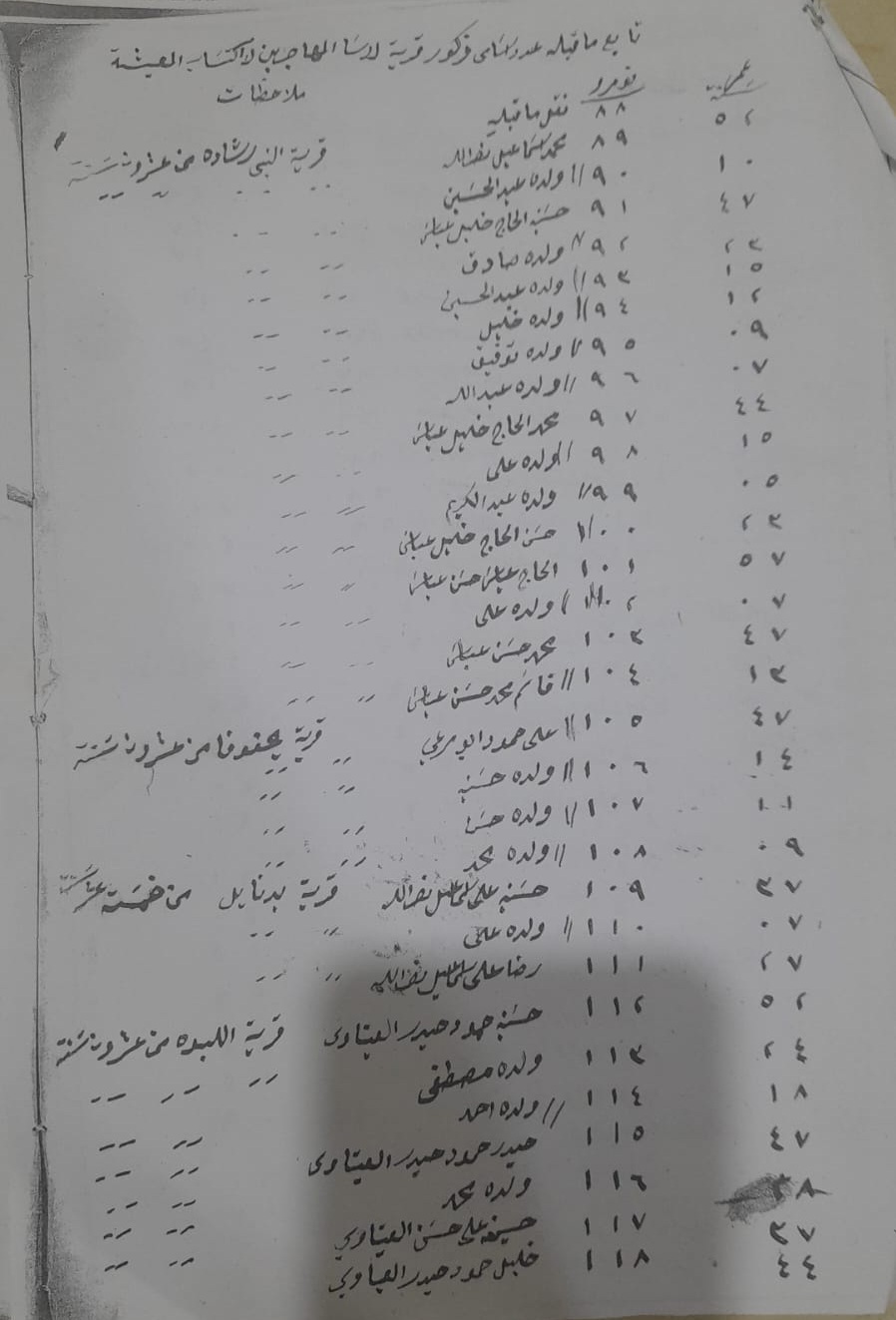

في العام 1901 وفي ظلّ الحكم العثماني، ومع ازدياد عدد العائلات النّازحة من آل المقداد، “قام شيخ صلح في بلدة “لاسا” بتدوين وثيقة تبيّن أسماء العائلات الّتي نزحت من البلدة، بالإضافة إلى المكان الّذي نزحت إليه، وذلك للتخفيف من قيمة “الميرة” أي الضّرائب الّتي كان يفرضها الحكم العثماني مقابل ملكيّة الأراضي” يقول ماهر المقداد.

الرويس والأرض الحمراء

لماذا اختار آل المقداد منطقة الرويس في الضاحية واتخذوها مكانًا لإقامتهم؟ يقول د. علي المقداد: “مردّ ذلك يعود إلى أنّ آل المقداد وقبل النزوح، كانوا يقضون فترة الصيف في لاسا وفترة الشتاء في مناطق غزير وحارة حريك وفي البرج، والسبب في ذلك أنّ الشتاء كان صعبًا هناك في الأعالي، وهذا يعني أنّ نزوح آل المقداد لم يكن عشوائيًّا تمامًا، فالمنطقة الّتي نزحوا إليها كانت مألوفة بالنسبة إليهم ويعرفونها، حيث كانوا يبيعون محاصيلهم الزراعيّة، ويساعدون السكّان في الزراعة لأنّها كانت مناطق زراعيّة بالدرجة الأولى”.

وفق الحاج ماهر كانت المحلّة تعرف بـ “شارع الحمرا” وليس “حيّ المقداد” وذلك “لأنّ أرضه كانت لا تزال ترابًا أحمر، غير معبّدة بالأسفلت، وكلّما أمطرت السماء كان الشارع يتحوّل إلى جدول من المياه الحمراء الجارية”.

ماهر المقداد: كانت المحلّة تعرف بـ “شارع الحمرا” وليس “حيّ المقداد” وذلك “لأنّ أرضه كانت لا تزال ترابًا أحمر، غير معبّدة بالأسفلت، وكلّما أمطرت السماء كان الشارع يتحوّل إلى جدول من المياه الحمراء الجارية”.

من التعدّديّة إلى العائليّة

في البداية، كان الشارع مختلطًا، يجمع الأرمنيّ والمارونيّ والسّني والدّرزي، يضيف الحاج ماهر: “وكانت غالبيّة ملّيكي الحيّ هم من عائلة حاطوم مِن أهل البرج، وكان هناك شيخ من بيت حاطوم بنى مدرسة اسمها اليوم “مدرسة الشيخ” نسبةً إليه، وهو بالتحديد من شجّع وأفتى بإعطاء آل المقداد أراضٍ لكيّ يبنوا بيوتهم”.

في “سنة 1930 تكاثر آل المقداد في الضاحية، واشتغل معظمهم فلّاحين ونواطير، ومن كان ميسورًا استطاع أن يفتح دكّانًا أو أن يكوّن مشاريع تجاريّة” يقول الحاج ماهر ويتابع في استحضار ذاكرته عائدًا إلى حقبة “كان فيها حيّ المقداد الّذي نعرفه اليوم، مختلفًا تمامًا، حتّى باسمه”.

عدوى النّزوح تحيل الحيّ ريفًا

من المعروف عن أبناء العشائر أنهم “يلتفّون” حول بعضهم البعض مهما كانت الظّروف والنّتائج، وتلك السّمة “مسكونة” في نفوس أبناء بعلبك- الهرمل ومتجذّرة في أصول التربية لديهم. لذلك “عمّروا وتكاثروا سريعًا في حيّ المقداد في الضاحية الجنوبيّة، وكان ذلك كالعدوى، فكلّما عرفت عائلة من بيت المقداد أنّ أقرباءها انتقلوا إلى الحيّ في الضاحية، كانوا ينزحون معهم أو يلحقون بهم، ويقطنون جوار بعضهم البعض، حتّى صارت بيوتهم متلاصقة”.

عاش النّاس في حيّ المقداد مجموعات، ونقلوا الحياة البعلبكيّة وأساليبها إلى الحيّ، وبشكل من الأشكال استطاعوا “ترييف” الحيّ الذي نزحوا إليه، أيّ جعله أشبه بالريف إلى حدّ كبير. ومن جهة أخرى يمكن القول أنّ العلاقة بين الرّيف الّذي نزحوا منه والمدينة الّتي نزحوا إليها، كانت علاقة متبادلة، وبالمقابل استطاعت المدينة أن تؤثّر في المقداديّين وفي أساليب عيشهم ونمط حياتهم، لظروف عديدة.

في حديث لـ”مناطق نت” مع الدكتور حسين فاعور، المتخصّص في علم الأنتروبولوجيا يقول: “الجماعة الريفيّة عادةً تتأثّر علاقاتها القائمة بالمهنة، لأنّ غالبيّة المقيمين في الريف سابقًا كانوا مزارعين، ولذلك عندما انتقل آل المقداد إلى المدينة عملوا في البداية بالزّراعة لأنّ المنطقة الّتي انتقلوا إليها كانت منطقة زراعيّة، كحال معظم المناطق المحيطة ببيروت في تلك الحقبة”.

لمّة “العصبيّة” ودوافع الحماية

ويتابع فاعور: “مع التقدّم العمرانيّ وازدياد عدد السكّان وارتفاع وتيرة نزوح آل المقداد إلى الحيّ، أثّر المكان على الجماعة، لذلك ولكي يحافظوا على “العصبيّة” سكنوا في مكان واحد وتجمّعوا حول بعضهم البعض، لتأمين الحماية الكافية لبعضهم، وللمحافظة على وجودهم”.

“كانت النّاس تحمي بعضها، مش الدّولة كانت تحميها، فما كان إلهن غير بعضهم”، يقول الحاج ماهر ويتابع: “تجمّعوا وعاشوا في هذه المنطقة، ثمّ انتقل جزء منهم إلى الأوزاعي، وجزء آخر إلى الشيّاح، لأنّ العمران والبناء في جنوب الضاحية كان قليلًا. في صغري كنت أعدّ البيوت الممتدّة من هذا الحيّ إلى المريجة، كانت تُعدّ على الأصابع”.

ويواصل الحاج ماهر سرديته: “في مطلع الخمسينيّات ارتفعت وتيرة نزوح آل المقداد باتّجاه حيّ المقداد في الضاحية الجنوبيّة، وصولًا إلى السبعينيّات حيث بدأت المشاكل بين الجيش اللبنانيّ والفلسطينيّين. ووسط هذه الظروف بلغ التحشيد الحزبيّ ذروته بين الناس التي انخرطت بكثافة في التنظيمات الفلسطينيّة والأحزاب اللبنانيّة جميعها، سواء اليساريّة القوميّة أو البعثيّة. أمّا هذا الحيّ فكان نصيبه أن يكون يساريًّا شيوعيًّا”.

العشائريّة بمواجهة الديني والحزبي

“أتذكّر في العام 1967، كنت صغيرًا، أخذونا من المدرسة في الحيّ وكنّا نحمل العلم اللبنانيّ، كي نلتقي برجل دين اسمه موسى الصدر” يقول المقداد. ويتذكّر تلك الحقبة الّتي كانت نقطة تحوّل في توجّهات الحيّ والمنطقة. ولكن بما أنّ الحيّ كان يحمل في جيناته الفكر اليساريّ، عرف أهله متى وكيف يقولون لا”.

ولمن كنتم تقولون لا؟ يجيب: “قلنا لا للشيوعيّين، ولحزب الله ولحركة أمل وللبعثيّين كذلك. تصدّينا للجميع، نحن نعتبر أنّ هذا الحيّ لنا، وليس لأحد غيرنا، هذا الحيّ للعائلة، وهذا ما ورثناه من قرانا الّتي نزحنا منها: مقنة ولاسا”.

ماهر المقداد: قلنا لا للشيوعيّين، ولحزب الله ولحركة أمل وللبعثيّين، تصدّينا للجميع، نحن نعتبر أنّ هذا الحيّ لنا، وليس لأحد غيرنا، هذا الحيّ للعائلة، وهذا ما ورثناه من قرانا الّتي نزحنا منها: مقنة ولاسا.

ويضيف: “استغلالًا للحسّ العشائري، حاولت جهات سياسيّة وحزبيّة ودينيّة عديدة أن تخترق حيّ آل المقداد، وأن تترك بصمتها في السّلطة على الحيّ” لكن: “بيت المقداد يتألف من ١٣ “جبًّا”، كلّ “جبّ” كان له رجل أو زعيم واحد لكي يحكي عنه ويمثّله، عندما حاولت الأحزاب التّدخّل بهذا الحيّ، وجرّبت التضييق على كلّ من يحاول مساعدة النّاس، في المقابل اختاروا زعامات تخدم مصالحهم”.

وبرغم كلّ هذه الـ”لا”، ظلّ الفكر اليساريّ مخيّمًا على الحيّ وعلى عدد كبير من المقداديّين، ومن لم يعاصر تلك الحقبة، ورّثته العائلة الجينات الشيوعيّة اليساريّة، “هناك جيل كامل من آل المقداد لا يزال شيوعيًّا، تأثّرًا بالأهل. هناك حتى اليوم ما بين 50 و60 متخرّجًا من عباءة الاتّحاد السوفيّيتي من آل المقداد”، يقول الدكتور علي المقداد.

في العام 2004، وردًّا على الامتداد الدينيّ والحزبيّ إلى حيّ المقداد، أنشأ رجال الحيّ- ومن ضمنهم الحاج ماهر المقداد- “رابطة آل المقداد”، و”كانت بمثابة مرجع لكلّ من يقع في مشكلة ما أو يحتاج إلى مساعدة. واستطاعت هذه الرابطة أن تجد بديلًا للناس، عن الأحزاب والسّلطة، ولم نعد بحاجة إلى أحد”، يقول الحاج ماهر.

الجدير ذكره أن الرابطة تهتم بشؤون آل المقداد في كل من بيروت والبقاع، وتسعى للتواصل مع “المقداديين” المنتشرين في باقي المناطق، إذ هناك عائلات من آل المقداد موجودة في أميون – الكورة وأيضاً في المحمرة عكار إضافة إلى عائلة كبيرة من آل المقداد متواجدة في بلدة فرون الجنوبية.

العلاقة مع الجذور

في خضمّ هذا التبدّل والتداخل، نقلت مئات العائلات من آل المقداد نفوسها إلى قضاء بعبدا، وهم يتوزّعون اليوم على حارة حريك والغبيري والبرج، حيث يبلغ عدد الناخبين من آل المقداد في ذلك القضاء وفق لوائح الشطب 505 ناخبين.

لكن، بعد 150 عامًا وأكثر على نزوح آل المقداد من لاسا ومن ثمّ بعلبك إلى الضاحية الّتي اتّخذ البعض من شوارعها وأحيائها مسكنًا لهم، كيف يتعامل المقداديّون اليوم مع أصولهم ومع جذورهم بين بلدتي لاسا ومقنة؟

يردّ الدكتور علي المقداد، وهو ينحدر من بلدة لاسا ولكنّ “نفوسه” مسجّلة في حارة حريك، فيقول: “إنّ علاقة آل المقداد ببلدات الجذور وطيدة ولافتة بمن فيهم أولئك الذين نقلوا نفوسهم، فهم لا يزالون حتّى اليوم يرجعون نسبهم إلى لاسا ومقنة، وأنا منهم”. وهذا يعني أن “المقداديين لا زالت عقارب ساعاتهم تسير وفق توقيت جذورهم وهي مضبوطة باتجاه العائلة”.

في حيّ المقداد انتصرت العشائريّة

في الحديث مع المقداديّين، اليساريّين وغير اليساريّين، يمكن استخلاص الآتي: بالإضافة إلى هذا التحوّل الّذي طرأ على المظهر الخارجيّ والداخليّ للحيّ، شكّلت “قوّة الجماعة” سلطة ضاغطة ورادعة في آن بوجه كلّ امتداد خارجيّ إلى الحيّ أو عليه، هذا فضلًا عن التّصدّي لسياسة “تطويع العشائر” الّتي مارستها جهات حزبيّة عديدة بهدف السيطرة على الحيّ، وذلك لمعرفتها بأنّه لا يمكن تفكيك هذه الجماعة بأيّ شكل من الأشكال، بل من الممكن الاستفادة منها ومن الحسّ العشائريّ المتوارث، عبر تطويعها وإخضاعها.

الحيّ الّذي كانت بيوته تُعدّ على الأصابع، وكانت باحات منازله الواسعة تأخذ حيّزًا من طريق العابرين، انقلبت أموره مع مرور الزّمن رأسًا على عقب، فمكان البيت الواحد صارت هناك أربعة بيوت متلاصقة، شرفاتها وباحاتها تعانق بعضها لشدّة قربها، وطريق المارّة صار أضيق من جسد شخصين “يكزدران” في الحيّ، وكلّما عبرت سيارة في الطّريق، يتوجّب على المارّ اتّخاذ زاوية ريثما تعبر، وإلّا ربّما يكون مصيره الدهس”.

بعد هذه الكثافة من العائلة النازحة، والتكاثر، أضحى حيّ المقداد اليوم حيًّا من العشوائيّات: مبانٍ تنطح الأخرى، وبيوت متلاصقة، وفوق بعضها البعض، وعلى جدرانها ترك الفقر والزمن آثارهما، عدا عن البيوت الّتي لا تزال جدرانها غير مطليّة.

بعد مرور أكثر من 150 عامًا على بدء نزوح آل المقداد إلى ذاك الحي المديني المسمّى باسمهم في قلب الضاحية الجنوبية، ثمّة سؤال يُطرح عن كيف تستطيع الجماعة أن تبقى متماسكة ومتمسكة بجذورها وتبقى عصية على التسييل والانصهار كل هذا الوقت؟ وذلك بالرغم من اكتسابها الكثير من الحيّز المديني وتأثرها به، والدليل ما نراه هنا في هذا الحي الذي يتمتع “بسلطة” موازية تمارس صلاحياتها في الظل. ربما سيمر وقت طويل قبل أن نعثر على إجابة عن ذلك، وقتٌ تُولد معه دولة مواطنة يشعر مواطنوها أنها هي الـ “آل” وهم الأبناء يعيشون في ظلها بأمن وسلام.

في نهاية رحلتنا بين أزقّة حيّ المقداد، استوقفتنا امرأة وراحت تهمس وتسأل الحاج ماهر عنّا. تظنّ أنّنا أتينا بالفرج، لتقديم المساعدات.