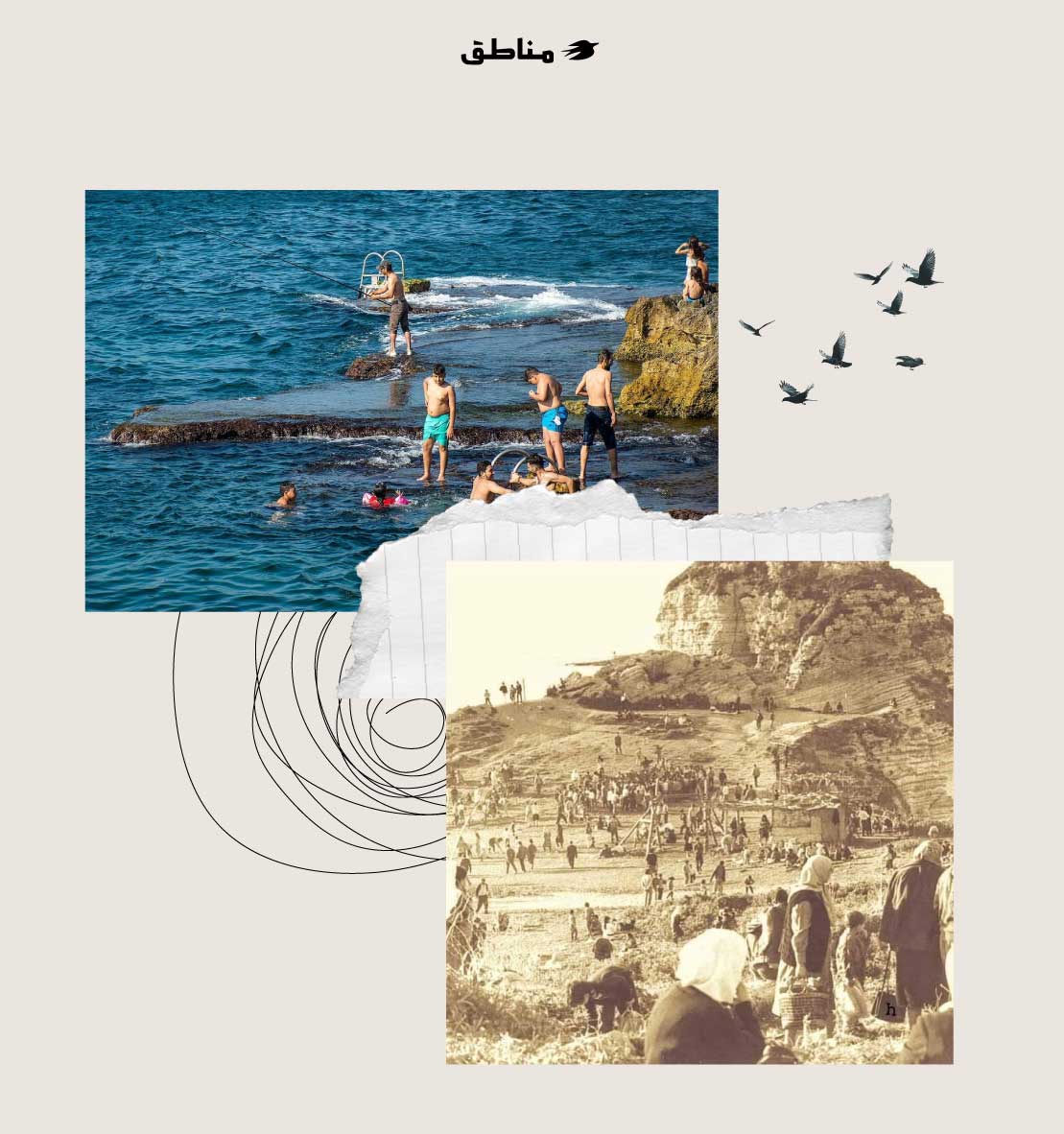

“دالية الروشة” ذاكرة عائمة من صخر وملح و”توتيا”

في بيروت، لا نحتاج إلى مَعلَمٍ كي نُعرّف المدينة. بيروت تُعرّف نفسها بالصخر، بالموج، بالرصيف، وبصوت البائع المتجوّل قبل الغروب. لا يحتاج الزائر إلى خريطة ليشعر بأنّه داخل مكانٍ يختزن زمنين متصارعين: واحدٌ ينسحب نحو الإسمنت، وآخر يُقاوم في ذاكرة الصخور. ولعلّني لم أشعر بأنّي لبنانيّ على وجه الدقّة كما شعرت في ذلك التجويف الصخريّ المسمّى “الدالية”، ذلك لأنّني كنتُ أدقّق بذلك التجويف في الخرائط التي ترسم حدود بيروت البحريّة.

بركة منحوتة بالصبر

تعلّمت السباحة هناك، ليس في مسبح خاصّ أو حوض معقّم، بل في بركة منحوتة بالصبر والملح والوقت، صغيرة كأنّها صُنعت خصّيصًا كي أختبر الخوف من الغرق، وأذوق حلاوة الطفو. كانت ملاصقة للحوض الكبير العميق، حيث الغطّاسون يُمارسون طقوسهم البحريّة في استخراج “التوتيا” من قاع البحر. دوائر شوك برتقاليّة يشقّها الغطّاس بخنجره، ليخرج منها قطعة أو اثنتين من لحم البحر، يبيعونها للمطاعم المجاورة، لتقدّم للزبائن، مع الحامض المعصور.

عند مدخل الدالية، أعلى الطلعة، كان مطعم “الميريلاند” يشهد على زمنٍ لا يشبه الحاضر. وعلى الجهة الثانية، كان “أبو حسين”، العجوز الفلسطينيّ، بعينه الواحدة وصبره الذي يشبه البحر، يجلس تحت مظلّته المائلة. يفرش رسوماته الكحليّة على الأقمشة البيضاء، يختارها الزبون لتتحوّل وشمًا بالحبر الصينيّ، عبر ثلاث إبر مربوطة بخيط إلى قلم رصاص. لم يكن وشمًا فنّيًّا وحسب، بل أثر في الذاكرة يدمغ الجلد بالحكاية.

أرشيف حيّ لذاكرة بيروت

قبل الوصول إلى الدالية ظهرًا، كانت التحضيرات تبدأ بإيقاع ممنهج. نشتري سندويشات البطاطا والسجق، وعندما نبالغ كنا نشتري عبوات “كوكتيل” بنكهة الفراولة والموز. أمّا زيت البحر، فكان يُصنّع منزليًّا: نمزج زيت الزيتون مع الدواء الأحمر، ونضيف إليه قارورة الأوكسجين الصغيرة التي “تشقّر” الشعر وتثير إعجاب المراهقين على الكورنيش.

الدالية أرشيف حيّ لذاكرة المدينة، تمتدّ من صخرة الروشة حتّى فندق الموڤنبيك، وتضمّ مغاور وكهوفًا مائيّة، وأعمدة صوّان، وجدرانًا نحتها الصيّادون القدامى بأيديهم. وكأنّهم ينحتون بيروت كي لا تُنسى. ليس صدفة أنّ بعض البشر سكنوا هذا المكان فعلًا، داخل فجوات محفورة في الجرف. غرف صغيرة، لا يُعرف متى نُحتت، لكنّها تحوّلت إلى بيوت موقّتة لمن لم يجد له مكانًا فوق الإسمنت.

منذ أربعينيّات القرن الماضي، كانت العائلات البيروتيّة تحجّ إلى الدالية، كما لو أنّها مقام مقدّس، في الأعياد والعطل وأحيانًا في الوجع حين يضيق البيت والمدينة بالهموم. لم يكن الذهاب إلى البحر ترفًا، بل طقس اجتماعيّ يعيد تشكيل الروح. كانوا يحضرون الطعام البسيط: صواني الكبّة والصفيحة (أو سفيحة)، أو النراجيل، وكانت ركنًا أساسًا في المشهد، تُنصَب على الصخور كما لو أنّها أعمدة خيمة بدويّة، وأحيانًا يرافقهم أحد أفراد العائلة ممّن يجيد العزف على البزق أو الطبلة، فيحوّلون البحر إلى مسرح صغير للأنغام.

عشّاق وصيادون وشهود

في تلك الأيّام، لم يكن على العشّاق سوى أن يجدوا زاوية صغيرة عند الصخر، ليصير البحر شاهدًا على خجلهم الأوّل. لا مقاهٍ ولا نظرات فضوليّة، بل حجارة فقط، وموج وضحكة.

تنزل إلى الدالية عبر فجوة مفتعلة في درابزين الكورنيش، أو تسلك طريقًا غير معبّدة، كأنّ الوصول إلى الجمال يجب أن يمرّ بعناء بسيط.

وفي الجهة الأخرى، الميناء، ثمّة صيّادون من الجيل الثالث، كأنّهم خرجوا من صور القرن التاسع عشر. يرمون الشباك، ثمّ يبيعون السمك في أكشاك خشبيّة متواضعة. لا تسعهم نشرات الأخبار، لكنّهم يعرفون توقيت المدّ والجزر، ويحفظون أسماء الرياح، ويتنبّأون بالغيم من لون الماء. لا أحد درّبهم على النشرة البحريّة، لكنّ البحر نفسه هو الذي أعطاهم الشهادة.

خمس برك هدية البحر

قريبًا من الدالية، تمتدّ “الخمس برك” كهديّة جيولوجيّة لبيروت. برك طبيعيّة متّصلة بالبحر، لكنّ الحواجز الصخريّة تحميها. هناك تعلّمت أنّ الموج لا يرحم، لكنّه لا يخون. كنت أراقب كيف تغيّر الأمواج مياهها، وكأنّها تُبدّل مزاجها في كلّ لحظة. ومع ذلك، كانت تلك البرك محصّنة ضدّ الفوضى. تشبه قلب المدينة حين كانت تعرف كيف تحمي ناسها من الغرق، حتّى لو كانت نفسها على وشك الانهيار.

لكنّ الدالية ليست مجرّد ذاكرة شخصيّة أو فضاء طبيعيّ، إنّها ساحة صراع بين الاستثمار الخاصّ وحقّ الناس في مدينتهم. منذ منتصف القرن الماضي، بدأ البحر يختفي خلف الأسوار الحديديّة والمشاريع الفندقيّة والمسابح الخاصّة، عبر سلسلة استثناءات قانونيّة خرقت المخطّط التوجيهي لعام 1954 الذي كان يمنع البناء على الأملاك العامّة البحريّة.

هذه الاستثناءات، التي منحت تحت مسمّيات “الاستثمار السياحي” و”التنمية”، سمحت لمشاريع مثل “الموڤنبيك” و”السبورتنغ” و”الريفييرا” أن تستولي على آلاف الأمتار من البحر وردمه وتحويله إلى مساحة مغلقة. ولم يكن فندق “إيدن باي” سوى ذروة هذا النزاع، إذ شُيّد على رغم اعتراضات قانونيّة واضحة ومن دون رخصة إشغال.

خلف هذه القرارات شبكة مصالح ماليّة وسياسيّة تحوّل الشاطئ إلى ملكيّة محجوبة، وتجعل من البحر- الذي كان يومًا مرآة بيروت- سلعة محصورة في متناول من يستطيع الدفع. في هذا الصراع، بدا أنّ القانون نفسه صار طرفًا في المعركة، يلين أمام المستثمرين ويشتدّ في وجه الفقراء.