ذاكرة بنت جبيل في فلسطين قبل العام 1948.. تجارة ومصاهرة ومقاومة

“نحن أحياء وباقون.. وللحلم بقيّة”.. قالها الشاعر العربيّ الفلسطينيّ محمود درويش ذات يوم، ونردّدها وراءه، نحن أبناء البلدات الجنوبيّة الحدوديّة، في كلّ يوم.

لطالما كانت العلاقة التي تربط أهل جبل عامل بأهل فلسطين مختلفة تماماً عن أيّ علاقة أخرى. لا نحكي هنا لمجرّد السرد، أو الوقوف على الأطلال، أو من عاطفة بحتة، أو بحثاً عن الذكريات فحسب، إنّما لنقول لمن لا يعلم أنّ من يذرف الدمع اليوم على ما يعتري أبناء تلك البلاد، في فلسطين، إنّما يودّ أن يعود إلى حيث كان أجداده يقصدونها يوميّاً. إمّا للعمل والبحث عن لقمة عيش كريمة، أو للتبادل الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ولعلاقات الودّ والصداقة والمصاهرة التي ربطت بين الناس هنا وهناك، وربّما ليتحسرّ على أهلٍ له أحباب في تلك الديار، شاركهم يوماً الخبز والملح والزيت والنضال.

بنت جبيل بوّابة “عاملة” على فلسطين

لا تبعد بنت جبيل المزروعة في الجغرافيا والتاريخ في أقصى الجنوب، عن شمال فلسطين سوى كيلومترات قليلة، بل كانت بوّابة جبل عامل والجنوب على الجارة الأقرب إلى القلب، فلسطين، قبل احتلالها من كيان إسرائيل، وقبل أن يرسم الغرب المانح البلاد الفلسطينيّة إلى غير أهلها الحدود، ويرفع الأسلاك الفاصلة.

كان أبناء بنت جبيل وأبناء جبل عامل يتنقّلون بين المناطق اللبنانية والفلسطينيّة، وكأنّهم يتنقّلون من قرية إلى قرية مجاورة، يدخلونها من دون جوازات سفر. نعم، كانت بنت جبيل في تلك الأيام بوّابة فلسطين، وحافظة وجوه أبنائها وأسرارها. ارتقت معها حينما كانت حرّة لأهلها، وثكلت لأجلها بعدما اغتصبها الاحتلال وشرّد أهلها وشتّتهم.

(أرشيف وضاح جمعة) El Manshiya Acre Galilee

قبل عام “النكبة” سنة 1948، كانت بنت جبيل مقصداً للتجّار والتجارة من الداخل اللبنانيّ ومن فلسطين، وكانت سوقها عامرة مزدهرة، لا سيّما “سوق الخميس” التي ما فتئت صامدة إلى يومنا هذا، برغم كلّ ما مرّ على المدينة من أحداث وتهجير، كان سببها الإحتلال الطارئ في فلسطين.

من هنا، تعتبر علاقة جنوب لبنان وتحديداً بنت جبيل مع فلسطين، علاقة روح من عمر الحجارة والتراب والشجر وهذا الفضاء اللامتناهي، لم تنتهِ برغم الاحتلال، ولن تنتهي، وهي باقية ما بقي الزيتون، إلّا أنّ بنت جبيل ما قبل النكبة، لا تشبه نفسها أبداً ما بعد النكبة، إذ فقدت هذا الحيّز الكبير من العلاقات المتبادلة والمصاهرة والأبواب المفتوحة على كلّ شيء، ناهيك عن أسلاك شائكة باتت تفصل بين الجارة والجارة، وبين الحدود والحدود.

تاريخ حافل بالأسواق والخيرات

كان لموقع بنت جبيل الجغرافيّ المجاور تماماً لفلسطين، الأهمّيّة الكبرى في هذه العلاقة الحميمة المتبادلة، فشكّلت المنفذ الأول لليد العاملة اللبنانيّة القاصدة فلسطين، سواء أكانت من بنت جبيل نفسها أو من القرى المحيطة أو من تلك الأبعد. وكانت القوافل التجاريّة المحمّلة بالسلع والمتاع والبضائع على ظهور البغال والجمال تجيء وتروح. وقد وصل أهالي بنت جبيل إلى صفد والناصرة وطولكرم والخالصة واللّد والرملة وحيفا ويافا ونابلس وغيرها، واللائحة تطول.

كان أبناء بنت جبيل وأبناء جبل عامل يتنقّلون بين المناطق اللبنانية والفلسطينيّة، وكأنّهم يتنقّلون من قرية إلى قرية مجاورة، يدخلونها من دون جوازات سفر. نعم، كانت بنت جبيل في تلك الأيام بوّابة فلسطين، وحافظة وجوه أبنائها وأسرارها.

كانت السلع التي يستوردها تجّار بنت جبيل من فلسطين كثيرة، أهمّها الحنطة والطحين من صفد، الصابون والزيت من نابلس، الحبوب على اختلاف أنواعها والخضار والسكر من حيفا ويافا، منها البرتقال “اليافاوي”، إلى الألبسة والأقمشة من الجوخ والحرير والموادّ الأوّليّة لصناعة الأحذية وغيرها الكثير من البضائع.

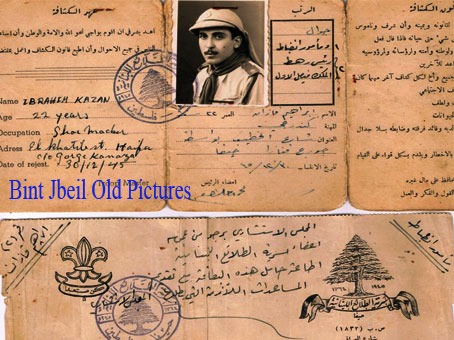

لم يكتفِ التجّار “البنت جبيليّون” باستيراد البضائع من فلسطين فحسب، بل مارسوا التجارة فيها، وبعضهم افتتح دكاكين ومتاجر في بلداتها، ومنهم من حصل على الهويّة الفلسطينيّة. من أصحاب تلك المحال التجاريّة هناك، بحسب المؤرّخ والكاتب الدكتور مصطفى بزّي: محمّد علي الحاج مسلم بزّي، محمّد علي عبّاس بيضون، حسن صالح، حسين علي يوسف بزّي، حسن طالب، حسن يوسف الحاج حسن بزّي، عبد الكريم داغر وغيرهم. وقد كانت تجارة هؤلاء متنوّعة، ومنها تجارة الألبسة.

مع فلسطين، لم تبقَ صناعة الأحذية التي أتقنها أبناء بنت جبيل واشتهروا بها، محصورة ضمن مدينتهم، بل حملوها إلى معامل أحذية أنشأوها في حيفا، ومنهم: محمّد الصبّاغ، محمود الصبّاغ، حسن أيّوب، فيّاض خليل وآخرون.

ولم يحصر أبناء بنت جبيل عملهم في مهنة صناعة الأحذية فقط، بل تعدّوها إلى مهن أخرى، منها المطاعم، وهذا ما عمل عليه نعيم سليمان شرارة الذي افتتح مطعماً في حيفا، تحديداً في منطقة الهدار، أوّل طلعة جبل الكرمل، كان ذلك قبل سنة 1940 واستمر حتى سنة 1948.

فلسطين أقرب من بيروت

في هذا الإطار تقول إبنة الراحل أحمد حسن بيضون لـ”مناطق نت”: “إنّ والدي عمل لسنتين متواصلتين في أحد المطاعم في فلسطين. كان كغالبية أبناء المنطقة، يتوجّهون للعمل في فلسطين، كلّ بحسب مهنته. منهم من كان يصمد طويلاً، ومنهم من كان يرحل ثمّ يعود. وكان معظمهم يقصد تلك البلاد سيراً على الأقدام”.

في المقابل، كان الفلسطينيّون يستوردون من سوق بنت جبيل، التي كانت همزة الوصل بين قرى جبل عامل ومجمل قرى الجليل والحولة، وملتقى قضاءي صفد وطبريّا، وبلاد حوران، المنتوجات السورية التي كان يستوردها تجّار بنت جبيل مباشرة من سوريا، من كوفيّات وعِقال (جمع عُقل)، مرّس وحبال، بالإضافة إلى الأحذية التي كانت تجارتها رائجة في بنت جبيل.

كذلك كان تجّار بنت جبيل يستوردون من العراق المواشي والخيول، ومن سوريا الجمال، وكانوا يبيعون معظم هذه المواشي لتجّار فلسطين. وقد كانت المقايضة هي “العملة المتداولة” في كثير من الأحيان.

لم يعرف سكّان بنت جبيل بيروت إلّا في ما ندر، أمّا فلسطين، فقد حفظوها عن ظهر قلب. يتنقّلون بين مناطقها وجبالها وسهولها، ويتّخذونها موطناً آخر لهم. كانوا يتشاركون مع أهلها التين والزيتون، الخبز والقمح والحبّ، ولم يفكّروا يوماً أنّهم شعبان منفصلان. ربّما يكون أسوأ ما فعله الإحتلال الإسرائيليّ لفلسطين، أنّه فرّق بين الأهل والأهل.

هجرة أقرب من العين إلى العين ومصاهرة

لعب التماس الجغرافيّ، بالإضافة إلى غياب الحواجز الجمركيّة، والقوّة الاقتصاديّة للّيرة الفلسطينيّة، ومجالات العمل الواسعة، دوراً كبيراً في “هجرة” أبناء بنت جبيل وكذلك أبناء الجنوب، إلى تلك البلاد، التي كان بإمكانهم أن يعودوا من “هجرتهم” تلك، إلى وطنهم الأمّ، في غضون ساعات قليلة.

لعب التماس الجغرافيّ، بالإضافة إلى غياب الحواجز الجمركيّة، والقوّة الاقتصاديّة للّيرة الفلسطينيّة، دوراً كبيراً في “هجرة” أبناء بنت جبيل وأبناء الجنوب، إلى فلسطين، التي كان بإمكانهم أن يعودوا منها إلى وطنهم في غضون ساعات قليلة.

كان العمّال الجنوبيّون يلتزمون قرى فلسطينيّة سنة كاملة، من الموسم إلى الموسم، ثم يعودون. وهناك عائلات بأكملها استقرّت في المدن والقرى الفلسطينيّة، سنوات وسنوات، بل إنّ بعض أبناء بنت جبيل انخرطوا في سلك الجيش الإنكليزيّ المنتشر في فلسطين.

يقول “محمد” ابن مدينة بنت جبيل لـ”مناطق نت”: “إنّ فلسطين احتلّت حيّزاً مهمّاً من حكايات جدّتي التي كانت ترويها لنا، ومنها عن المصاهرة وروابط القربى، إذ إنّ العديد من أبناء بنت جبيل تزوجوا من فلسطينيّات والعكس. هناك أحبّت فلسطينيّة شابّاً من بنت جبيل، كان يعمل في ميناء حيفا، وهنا أحبّت ابنة بنت جبيل فلسطينيّاً جاء ليتسوّق من سوق الخميس”.

ووفق المؤرّخ الدكتور مصطفى بزّي “فقد بلغ عدد سكّان بنت جبيل في فلسطين ما بين الألف والألفي نسمة، معظمهم عاش في قرى وبلدات فارا، صلحا، الرأس الأحمر، الجاعونة، الدير، سخنين، الجشّ، الصفصاف، رام، حيفا، يافا، عكّا، مرج ابن عامر وغيرها. ومعظم هؤلاء كانوا من عائلات: بزّي، بيضون، سعد، عجاج”.

ويروي “أحدهم” من بنت جبيل كيف أنّ والده بقي حتّى آخر أيّام عمره، يتأثّر ويبكي عندما يتمّ ذكر حيفا أمامه. “كيف لا وهو الذي بدأ حياته هناك وعاش فيها، وشارك أهلها أفراحهم وأحزانهم”.

يا فتى يعرب البطل..

لم يبقَ أبناء بنت جبيل مكتوفي الأيدي في إبّان الفترة التي سبقت اغتصاب فلسطين، والتي شهدت العديد من المعارك والمناوشات بين الفلسطينيّين أصحاب الأرض والصهاينة المعتدين ومعهم “الإنكليز”، ففي العودة إلى بداية الصراع، وثورة العام 1936، لا بدّ من ذكر أنّ عدداً من أبناء بنت جبيل شاركوا الفلسطينيّين في ثورتهم تلك.

كذلك، كان أهالي بنت جبيل يقومون بإيواء فلسطينيّين مُطارَدين ويشاركون في تهريب السلاح والذخيرة إليهم. كما كان في بنت جبيل مشفى إسعاف وطبابة لجرحى الثورة. وقد استمرّ الأمر كذلك إلى أعوام الثورة الثلاثة. وكانت هناك مساهمات “سياسيّة” من رجالات بنت جبيل مع الثوّار، بالإضافة إلى تمويل الثورة وإمدادها بالتبرّعات.

أمّا في العام 1947 فقد سقط أوّل شهيد لبنانيّ على أرض فلسطين، هو قاسم أبو طعام من بنت جبيل. كان أبو طعام عامل أحذية بسيط، انتقل مع والديه وزوجته من بنت جبيل إلى حيّ الزيتون في حيفا. في حينه، كتبت جريدة “الديار” اللبنانيّة، بتاريخ يوم الأحد، في 14 كانون الأول سنة 1947 (30 محرّم، سنة 1367): “ذكرنا حادث الشهيد اللبنانيّ الأوّل في فلسطين المرحوم قاسم محمّد حسين أبو طعام، من بنت جبيل، الذي اشترك مع فريق من شباب العرب بالقتال ضدّ عصابة من اليهود المسلّحين، وبعد أن أبلى بلاءً حسناً قُتل برصاص صهيونيّ.

وقد وصل جثمانه نهار الثلاثاء إلى بلدة بنت جبيل، وشُيّع نهار الأربعاء إلى مقرّه الأخير، حيث ووري بين الزغردة والأناشيد الوطنيّة والهتافات، وسمعت أصوات الشباب تردّد: “يا فتى يعرب البطل قد أتت ساعة العمل، فاقتحم السهل والجبل”…

وكانت جريدة “الحياة” اللبنانيّة، قد كتبت يوم الجمعة، 12 كانون الأوّل، سنة 1947، العدد 488، تقول: “من أجلكم مات قاسم” في عدد “الحياة” أمس، (الخميس 11 كانون الأول، سنة 1947) نبأ سقوط الشهيد اللبنانيّ الأوّل في معركة فلسطين الجديدة المرحوم قاسم الزقلوط من بنت جبيل، أسطر معدودات، تنطوي كلماتها القليلة على عظمة النهضة العربيّة بأسرها، وعلى الروح الوثّابة التي تعصف بالشباب العربيّ ساعة المحنة”.

النكبة فُرقة وجراح و”شتات”

إثر النكبة في العام 1948، عاد كثر من أهالي بنت جبيل، من فلسطين. كذلك كانت بنت جبيل الحاضنة الأولى للعديد من الفلسطينيّين ممّن احتلّت أراضيهم وبيوتهم وشُرّدوا عنها، وقد قطن المئات من الفلسطينيّين في بنت جبيل، وكانت تجمعهم علاقات طيّبة، وظلّت كذلك إلى حين إنشاء العديد من المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، في الجنوب والعاصمة بيروت وفي الشمال والبقاع، فالتحقت العائلات التي كانت في بنت جبيل بهذه التجمّعات.

لاحقاً، بعد النكبة، وُقّعت “اتفاقيّة الهدنة” بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة. وفي نهاية الستينيّات، بدأت العمليّات الفدائيّة الفلسطينيّة من الجنوب، وقد شكّلت بنت جبيل منطلقاً مهمّاً لها، فسقط في حينه العديد من الشهداء، وشهدت المدينة نزوحاً لافتاً نحو العاصمة بيروت ومناطق لبنانيّة أخرى وكذلك نحو بلاد الإغتراب.

في العام 1975 بدأت الحرب الأهليّة في لبنان، وعاد الكثير من أبناء الجنوب أدراجهم إلى قراهم ومنها بنت جبيل. إلّا أنّ مكوثهم لم يدم كثيراً، إذ بدأ القصف الإسرائيليّ على بنت جبيل والجوار، فغادر بعضهم مجدّداً نحو بيروت، فيما اتّخذت مئات الأسر من الغربة ملاذاً طويلاً.

في الـعام 1978 ذاقت بنت جبيل الأمرّين، إذ جرى احتلالها مع مناطق جنوبيّة حدوديّة أخرى (الشريط الحدوديّ) من قبل العدوّ الإسرائيليّ، الذي عاث بالشباب ظلماً وقهراً واعتقالاً، وبالبلاد خراباً واحتلالاً وعدواناً. وقد رحل عنها من استطاع الرحيل وكانوا كثراً.

بعدها، وتحديداً في العام 1982 بدأت المقاومة فعلها، حتّى وصلت إلى التحرير في العام 2000. وكانت اللحظات الأثمن بين عبارة “الحمدلّلي تحررني” الشهيرة، والزغاريد والورود وعبق الأرض التي طال الشوق إليها، فعاد من عاد إلى البلدات التي شهدت ازدهاراً ملحوظاً من جديد. لكنّ عدداً كبيراً يشكّل الأكثرية من أبناء بنت جبيل أكمل رحلة الهجرة في أميركا، وخصوصاً من كان له هناك “مرقد عنزة”، فحمل ما تبقّى من حبّ وذكريات، بروح تقبض على وجعها، ورحل.

في العام 1982 بدأت المقاومة فعلها، حتّى وصلت إلى التحرير في العام 2000. وكانت اللحظات الأثمن بين عبارة “الحمدلّلي تحررني” الشهيرة، والزغاريد والورود وعبق الأرض التي طال الشوق إليها.

في العام 2006 انشقّ الجرح نازفاً من جديد، إذ تهدّمت بنت جبيل من العدوّ الذي قاومته منذ العام 1936. دكّت آلة الحرب بيوتها القديمة ومبانيها الحديثة بما عُرف بتدمير كلّيّ، استشهد من استشهد، بعدما قاوم أبطالها العدوّ الذي حاول احتلالها بشراسة وعنفوان. عاد الأهالي، شيّدوا الحجر والبيوت من جديد، رفعوا قناطر السوق، جمعوا “بسطات” سوق الخميس التي تعرّضت للقصف أكثر من مرّة، ونادوا على المغتربين “أن عودوا” إلى الجذور التي عانت ما عانته.

سوق بنت جبيل بانتظار أهلها وفلسطين

كانت فلسطين رئة بنت جبيل، اشتغل شبابها ورجالها فيها، تزوّجوا، فرحوا، حزنوا، ناموا واستيقظوا سويّاً مع أهلها. كيف لمن كان في الأمس يجول في شوارع عكّا ويافا وحيفا، أن يقتنع بأن ليس باستطاعته أن يعود إلى هناك؟! هي النكبة، وما قبلها ليس كما بعدها أبداً، ليس على فلسطين فحسب، إنّما على بنت جبيل وجاراتها الجنوبيّات.

وجرّاء الحروب التي تعرّضت لها، وعزلها عن محيطها اللبنانيّ سنوات وسنوات بالإحتلال الإسرائيليّ المباشر، وبسبب كلّ ما عانته وكابدته، من تاريخ نكبة فلسطين سنة 1948 وما قبلها، إلى تاريخ نكبتها هي واحتلالها، وما ناضلته بين النكبتين، واستمرارها في نضالها حتّى اليوم، يسجّل أبناؤها ملاحم البطولة والمقاومة، خَفَتَ ضجيجُ الحياة ولمّ الشمل في بنت جبيل رويداً رويداً.

هاجر أبناؤها، معظمهم، ومن بقي، قبض على شوقه ويأسه من المجهول وما برح ينتظر عودة الغائبين. وحدها سوق الخميس، بقيت نبض المدينة وروحها المتجدّدة نهار كلّ خميس، أو مع حلول كلّ صيف، إذ يعود المهاجرون، بعضهم، من غربتهم فتدبّ الحياة فيها وتنتعش، لكن لوقت قصير. بقيت السوق عينها على فلسطين وتجّار فلسطين. بعينه الشتاء فيها قاتم وطويل بانتظار الربيع الذي يحيي الأرض ومن عليها.