زراعة الفطر في لبنان واعدة تتجاوز العقبات والظروف

في بلد تتآكله الأزمات الزراعيّة والاقتصاديّة، بدأ الفطر يشقّ طريقه بخجل نحو الحقول وأرفف الأسواق وحتّى شرفات المنازل، بعدما تحوّل تدريجًا إلى مشروع زراعيّ بديل يلجأ إليه بعض المزارعين هربًا من كلفة الإنتاج التقليديّ، وتراجع منسوب المياه، والتبدّلات المناخيّة التي تضرب المحاصيل الموسميّة عامًا بعد عام.

وكانت زراعة الفطر قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية في لبنان رواجًا متزايدًا، مدفوعة بارتفاع الطلب على الفطر الطازج مقابل تراجع استهلاك الفطر المعلّب، ما جعل هذا القطاع محطّ اهتمام لدى المستهلكين والمستثمرين على حدّ سواء.

وفي هذا الإطار، يؤكّد المهندس الزراعيّ حسام سليمان في حديثه لـ “مناطق نت”، أنّ “السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في الإقبال على زراعة الفطر، نتيجة وعي المستهلك اللبنانيّ بأهمّيّة المنتجات الطازجة من جهة، وارتفاع أسعار الفطر المستورد من جهة أخرى، ما جعل السوق المحلّيّة أكثر جاذبيّة”. مردفًا “إنّ هذا التزايد في الإقبال ناجم عن ارتفاع في الطلب يقابله عرض محدود، ما ساهم في رفع الأسعار وزيادة الجدوى الاقتصاديّة لهذه الزراعة”.

ويبدو أنّ هذا الإقبال المتزايد ترافق مع توسّع جغرافيّ ملحوظ، إذ لا تقتصر زراعة الفطر في لبنان على منطقة محدّدة، إنّما تتفاوت بحسب نوع الفطر ومتطلّبات زراعته. ويشرح سليمان أنّ “نجاح هذه الزراعة لا يتعلّق بكون المنطقة جبليّة أو ساحليّة، بل بقدرة المزارع على توفير الظروف البيئيّة المثاليّة داخل غرف خاصّة تُجهَّز وتُهندَس بدقّة لضبط الحرارة والرطوبة والتهوئة، وهي شروط أساسيّة لنموّ الفطر وازدهاره”.

متطلّبات زراعيّة

ومع تنوّع المناطق واختلاف الظروف، تتباين أيضًا الأصناف المزروعة وما تحتاجه من تجهيزات، وهو ما يوضحه سليمان لافتًا إلى أنّ “الأصناف المختلفة من الفطر تتفاوت في متطلبّات زراعتها، ما ينعكس على حجم الاستثمار وظروف النموّ المطلوبة. فالفطر الأبيض، على سبيل المثال، يُعدّ من الأنواع الحسّاسة جدًّا لأيّ تغيّر في درجات الحرارة أو الرطوبة، ويحتاج إلى شروط دقيقة للغاية تفرض تجهيزات خاصّة وكلفة مرتفعة”.

ويضيف: “وفي مرحلة الحضانة، يجب الحفاظ على حرارة تقارب الـ 25 درجة مئويّة، ثم تُخفَّض إلى نحو 14 درجة في مرحلة الإثمار، مع ضرورة تأمين نظام تهوئة فعّال ورطوبة مرتفعة، ما يجعل زراعته حكرًا على من يملك القدرة على توفير هذه الشروط بدقةّ”.

أمّا الفطر الصدفيّ، “فيتميّز بمرونة أعلى في التعامل مع التبدّلات البيئيّة، إذ يمكن أن ينمو ويُثمر ضمن مدى حراريّ يراوح بين 20 و30 درجة مئويّة، ويتحمّل بعض التفاوت في نسبة الرطوبة أو التهوئة من دون أن تتأثّر إنتاجيّته بشكل كبير. كذلك يمكن زراعته في البيوت أو المزارع الصغيرة باستخدام إمكانات محدودة، الأمر الذي ساهم في انتشاره الواسع في الأوساط الزراعيّة المحلّيّة، وجعله خيارًا مناسبًا لمن لا يملك رأس مال كبير أو تجهيزات متقدّمة”.

الجاروش: ما شجّعني أكثر على زراعة هذا النوع هو أنّه لا يتطلّب مساحة كبيرة، فبإمكاني زراعة أكياس عدّة في مساحة صغيرة وإنتاج كمّيّة جيّدة

ويؤكّد سليمان أنّ نجاح زراعة الفطر يتوقّف على مدى قدرة المزارع على مواءمة الظروف البيئيّة مع متطلبّات كلّ صنف، لأن “لكلّ نوع من الفطر بيئته الخاصّة، منها ما يستوجب دقّة صارمة، ومنها ما يمنح هامشًا أوسع للتجربة والمرونة”.

تجارب مزارعين

هذا التحدّي في ملاءمة الأصناف مع الواقع الزراعيّ المحلّيّ انعكس بوضوح في تجارب بعض المزارعين، ومنهم المزارع علي الجاروش، الذي يشير في حديثه لـ “مناطق نت” إلى أنّ اختياره زراعة الفطر المحاريّ (Oyster Mushroom) لم يكن خيارًا مدروسًا بالكامل بقدر ما كان استجابة للواقع. ويقول: “كنت أرغب في زراعة الفطر الأبيض المعروف في لبنان، لكنّ صعوبة تأمين بذوره دفعتني إلى البحث عن بديل متاح، فكان الفطر المحاريّ هو الخيار الوحيد الممكن في حينه”.

ويضيف الجاروش: “ما شجّعني أكثر على زراعة هذا النوع هو أنّه لا يتطلّب مساحة كبيرة، فبإمكاني زراعة أكياس عدّة في مساحة صغيرة وإنتاج كمّيّة جيّدة. كذلك فإنّ الموادّ المطلوبة مثل القشّ أو التبن كانت متوافرة وبكلفة منخفضة، فضلًا عن كون زراعته نظيفة نسبيًّا ولا تسبّب فوضى أو اتّساخًا، وهو أمر مهمّ داخل الأماكن المغلقة”.

ويشير الجاروش إلى أنّ تجربته في زراعة الفطر المحاريّ تُعدّ خيارًا مناسبًا للمبتدئين، يقول: “مررت بمراحل صعبة وسهلة خلال التجربة، لكن يمكنني القول إنّ هذا النوع من الفطر سهل نسبيًّا، ومع الوقت والخبرة أصبح التعامل معه ممتعًا ومثمرًا”.

وعلى رغم وصفه التجربة بالسهلة نسبيًّا، لم تخلُ مراحلها الأولى من التحدّيات الدقيقة، خصوصًا خلال دورة إنتاج الفطر، حيث شكّلت المحافظة على درجات الحرارة والرطوبة في مستوياتها المثلى أبرز العقبات، وهما عنصران أساسيّان لنجاح هذا النوع من الزراعة.

في المراحل الأولى، بدأ الجاروش بزراعة الفطر شتاءً وسط غرفة داخليّة لم تكن حرارتها ملائمة، ما دفعه إلى ابتكار حاضنة بسيطة لضبط المناخ الداخليّ. أمّا الرطوبة، فشكّلت تحدّيًا يوميًّا متكرّرًا، إذ اضطرّ إلى استخدام بخّاخ يدويّ كلّ بضع ساعات لتعويض غياب نظام ترطيب تلقائيّ، وهي مهمّة استهلكت كثيرًا من الوقت والجهد”، على حدّ قوله.

نظافة وتعقيم ضروريّان

ولتجاوز هذه التحدّيات ضمن الإمكانات المتاحة، اختار الجاروش الزراعة في الأكياس البلاستيكيّة كوسيلة مناسبة لزراعة الفطر المحاريّ في مساحة داخليّة محدودة، معتمدًا على قشّ معقّم ومبستر بدقّة. “على رغم بساطة الطريقة، فاق الإنتاج توقّعاتي من حيث الكمّيّة والكثافة”. يقول الجاروش، مشيرًا إلى أنّه استعان بمراجع متخصّصة لضمان دقّة العمليّة، وعلى رغم أنّ هذه التقنيّة تُعدّ تقليديّة مقارنة بالبيوت البلاستيكيّة الحديثة، إلّا أنّها أثبتت فعاليّتها وأنتجت محصولًا ناجحًا بمعايير بسيطة.

وعلى رغم بساطة هذه التقنيّة، فإنّ نجاحها لا يكتمل إلّا بتطبيق دقيق لممارسات النظافة والتعقيم، التي تُعدّ عنصرًا حاسمًا في زراعة الفطر المحاريّ. ويعتبر الجاروش أنّ “النظافة والتعقيم هما العمود الفقريّ لنجاح زراعة الفطر، نظرًا إلى حساسيّته الشديدة تجاه التلوّث”. لذلك، يحرص على “بسترة القشّ المستخدم وتعقيم الأدوات بالكحول الطبّيّ أو الكلور، مع ارتداء كمّامة وقفّازات وأغطية أحذية خلال العمل”. ويشدّد على أنّ “أيّ إهمال بسيط ربّما يؤدّي إلى تلوّث كامل المحصول”، موضحًا أنّه يراقب يوميًّا أكياس الزراعة لرصد أيّ عفن أو روائح غريبة، ما يتيح له التدخل السريع ومعالجة الخلل قبل أن يستفحل.

الخطيب: إمكانات حقيقيّة لتوسيع سوق الفطر اللبنانيّ، سواء عبر مضاعفة الإنتاج داخليًّا أو التوجّه نحو التصدير خارجيًّا

وإذا كانت التحدّيات التقنيّة والزراعيّة قد وُضعت تحت السيطرة عبر الانضباط والدقّة، فإنّ الصعوبات لم تتوقّف عند هذا الحدّ، بل طالت أيضًا تسويق المحصول في سوق لا تزال محدودة الخيارات.

وبحسب الجاروش لا يزال سوق الفطر في لبنان ناشئًا ومحدودًا يقتصر في معظمه على الأنواع التقليديّة، وعلى رأسها الفطر الأبيض المعروف بـ “المشروم”. ومع قلّة المعرفة بالفطر المحاريّ في السوق المحلّيّة، واجه الجاروش صعوبة في تصريف إنتاجه، ما دفعه إلى الاعتماد على محلّ والده لتسويقه ضمن نطاق ضيّق، “غير أنّ الإقبال بقي محدودًا”، على حدّ قوله.

فرصة واعدة

وفيما تعكس هذه العقبات التسويقيّة حجم التحدّي أمام المنتجين المحلّيّين، يبرز في المقابل من يرى في هذا القطاع فرصة واعدة للنموّ. إذ يشير المزارع محمّد الخطيب إلى وجود إمكانات حقيقيّة لتوسيع سوق الفطر اللبنانيّ، سواء عبر مضاعفة الإنتاج داخليًّا أو التوجّه نحو التصدير خارجيًّا، لكن ذلك يبقى مشروطًا بـ “تحسين نوعيّة البذور ورفع معايير الإنتاج، بما يضمن جودة عالية وثقة أكبر لدى المستهلكين، خصوصًا وأنّ البذور المستوردة غالبًا ما تكون ذات نوعيّة أفضل من المحلّيّة، ما يؤثّر سلبًا في الإنتاجيّة ويحدّ من قدرة الفطر اللبنانيّ على منافسة الفطر المستورد في الأسواق”.

يتابع الخطيب لـ “مناطق نت” متحدّثًا عن واقع السوق المحلّيّة انطلاقًا من تجربته، فيقول “إنّه متقلّب إلى حدّ بعيد، أحيانًا يكون مربحًا، وأحيانًا أخرى لا، ولا يمكن التكهّن بسبب واضح وراء صعود الأسعار أو هبوطها، باستثناء بعض المواسم التي تشهد طلبًا أعلى”.

خصائص غذائيّة قيّمة

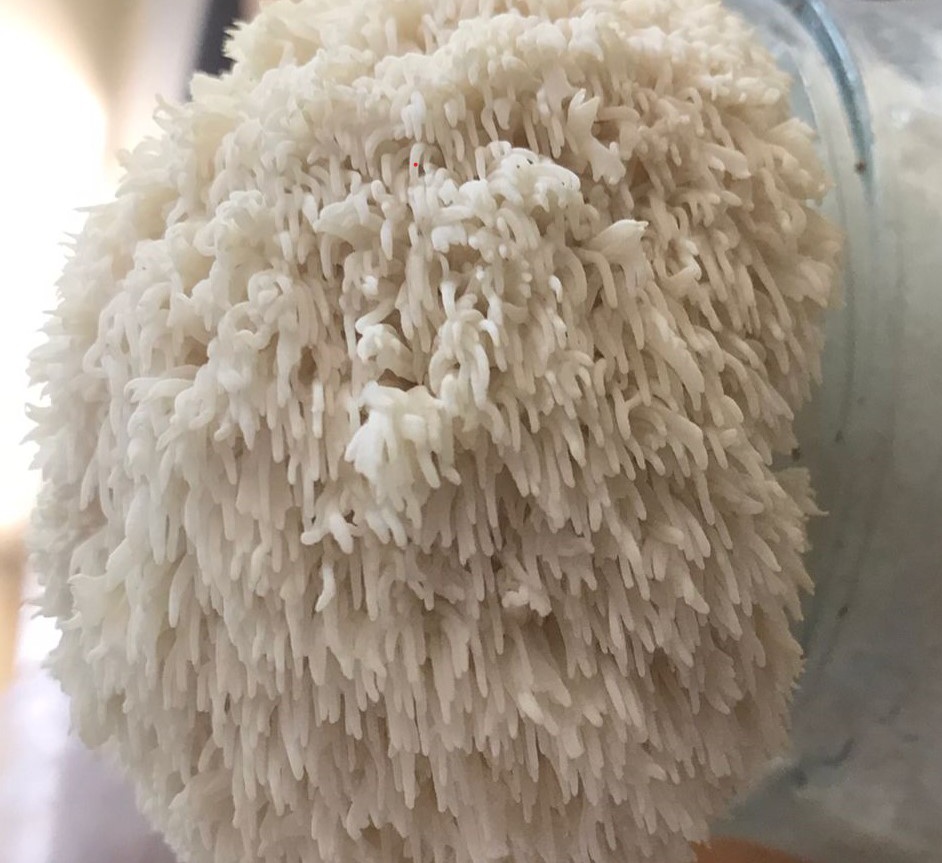

وإذا كانت تقلّبات السوق تفرض بعض التحدّيات على المنتجين، فإنّ الخصائص الغذائيّة للفطر تمنحه قيمة مضافة تُعزّز من فرص تسويقه وانتشاره. فهو يتميّز بخصائص غذائيّة قيّمة، لا تقتصر على نكهته ومكانته في المطبخ، بل تتعدّاها إلى أن يكون مصدرًا متكاملًا للبروتينات الأساسيّة التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وتعزيز جهاز المناعة. هذا ما يؤكّده الدكتور حاتم ناصر، الذي يشير إلى أنّ الفطر، وتحديدًا من نوع Pleurotus Ostreatus، يُعدّ من الأغذية النادرة الغنيّة بـ “الأحماض الأمينيّة الأساسيّة” (Essential Amino Acids)، وهي مركّبات لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، بل يحتاج إلى استهلاكها من مصادر غذائيّة خارجيّة.

ويلفت ناصر إلى أنّ “الفطر يتميّز بتركيبة بروتينيّة متقاربة إلى حدّ كبير مع اللحوم الحيوانيّة، ما يجعله بديلًا غذائيًّا فعّالًا”. ويضيف: “للأسف، أكثر من 90 في المئة من اللبنانيّين لا يدركون القيمة الغذائيّة والصحّيّة العالية لهذا النوع من الغذاء”، مشيرًا إلى أنّ “ثقافة استهلاك الفطر في السوق المحلّيّة لا تزال ضعيفة، على رغم ما يحمله من فوائد طبّيّة مباشرة”.

تجارب وأصناف جديدة

ومن هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى دور بحثيّ وتوجيهيّ يسهم في تعزيز ثقافة استهلاك الفطر ودعم إنتاجه المحلّيّ. وفي هذا الإطار، تُشكّل مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة (LARI) المرجع العلميّ الأبرز حاليًّا في مجال زراعة الفطر، من خلال مختبر متخّصص يُعنى بالتجارب الزراعيّة والإرشاد التقنيّ.

وتوضح دارين حدّاد، المسؤولة عن قسم الفطر في LARI، لـ “مناطق نت” أنّ عمل المصلحة يتركّز على دراسة الأصناف الغذائيّة الأكثر طلبًا، ولا سيّما الفطر الأبيض (Agaricus Bisporus)، والمحاريّ (Oyster Mushroom)، والشييتاكي (Shiitake)، بالإضافة إلى أنواع غريبة تستخدم للزينة أو تُستهلك بنسب أقلّ.

وفي هذا السياق، بدأ اهتمام LARI الجدّيّ بزراعة الفطر في العام 2018، من خلال إدخال أصناف جديدة من الخارج وتجربتها محلّيًّا، مع تطوير “الخلطات الزراعيّة” (Substrates) انطلاقًا من موادّ خام متوّفرة في لبنان كالكمبوست والنشارة والمخلّفات الزراعيّة. وتهدف هذه المقاربة إلى تقليل كلفة الإنتاج وتقليص الاعتماد على الموادّ المستوردة. وتلفت حدّاد إلى أنّ معظم خلطات الفطر المستوردة من أوروبّا يمكن تصنيعها محلّيّا بكلفة زهيدة، لولا غياب الدعم والخبرة.

الهدف تقليص الاستيراد

ومع تقدّم هذه الخطوات التجريبيّة، يبقى عمل المصلحة محصورًا في الإطار البحثيّ والتجريبيّ، إذ إنّ المختبر غير مهيّأ لإنتاج بذور (Spawn) بكمّيّات تجاريّة، بل يقدّمها بكمّيّات محدودة لأغراض بحثيّة أو لدعم المزارعين الناشئين على نطاق ضيّق.

وتشير حدّاد إلى أنّ “الإمكانات البشريّة والتقنيّة المتوافرة لا تكفي لتحويل المختبر إلى مركز تدريبيّ شامل، على رغم وجود خطّة طموحة لتطويره كي يكون مرجعيّة وطنيّة قادرة على تدريب الكوادر الزراعيّة وتأمين استشارات تقنيّة مستمرة”.

كذلك تسعى LARI إلى توسيع نطاق عملها من خلال تطوير المختبر الحاليّ ليصبح مركزًا مرجعيًّا لتدريب المزارعين وتطوير قطاع زراعة الفطر في لبنان. وتشير المهندسة حدّاد إلى أنّ الهدف الاستراتيجيّ هو تقليص الاستيراد من الخارج، الذي يكلّف لبنان سنويًّا مئات آلاف الدولارات، واستبداله بخبرات محلّيّة قائمة على تجارب علميّة دقيقة.