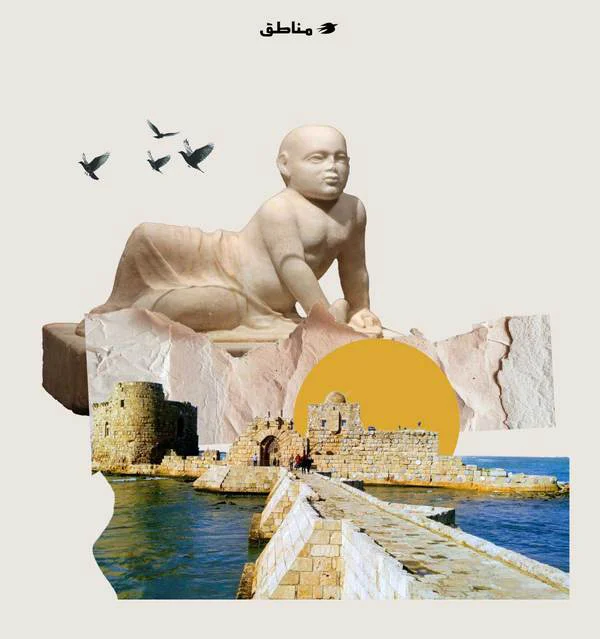

صيدا المُحافِظة بين قلعتها البحريّة ومعبد أشمون

في صيدا، المدينة التي تفتح عينيها على البحر ثمّ تغمضهما على ذاكرة لا تنام، لا يبدو التاريخ حركة سرديّة بحتة، بل هو شيء يضغط على الحجارة من الداخل. عند الحدّ الجنوبي للبلاد، حيث يختلط ملح البحر بصلابة اليابسة، تبرز قلعة صيدا الصليبيّة ككتلة حجارة تقاوم النسيان، بسلطة تاريخها وبتصميمها الذي يشبه الحلم وقد تَحجَّر.

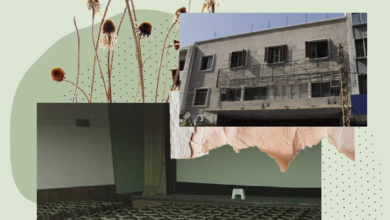

القلعة هويّة المكان

شُيّدت القلعة فوق جزيرة صغيرة العام 1228، على بُعد نحو ثمانين مترًا من الشاطئ، لا طريق إليها دون عبور، ولا معنى لها من دون ماء. تسعُ قناطر حجريّة تصلها بالمدينة، جسر يُشبه عمليّة ولادة معكوسة، يعود فيها الإنسان إلى الأسطورة، ليس منها.

القلعة بناء عسكريّ، لكنّها أكثر من ذلك. إنّها التمرين الأوّل للوعي حين يواجه العدم. بُنيت فوق آثار فينيقيّة، بحجارة اقتُلعت من معبد قديم كرّس للإله ملكارت. كأنّ يدًا ما أرادت أن تصنع للحرب شكلًا دينيًّا، أو أن تمنح الخوف قُدسيّة ما. برجها الشرقيّ، بصمته المهيب وبوّاباته المتعدّدة، لا يقول شيئًا عن الانتصارات، بل عن الخسارات المؤجّلة. كأنّها بنيت ضدّ النسيان أكثر ممّا بنيت ضدّ الغزاة.

قلعة صيدا تأخذ دور الهويّة. تتكرّر في كلّ بطاقة بريديّة، وفي الملصقات والصور السياحيّة الرسميّة، وكتب القراءة في المدارس، مثل يافطات المحال التجاريّة. القلعة لا تمنح هويّتها إلى صيدا فحسب، إنّما للجنوب انطلاقًا من كونها بوّابته.

معبد أشمون

في أطراف مدينة صيدا، يقع معبد أشمون، الذي لم يره أحد فعلًا، والذي لا يؤدّي إليه أيّ درب واضح، يبدو كأنّه هناك فقط كي يثبت أنّ النسيان أقوى من الحجر. ثمّة لافتة تشير إليه، بيت عاديّ، حارس بلا معرفة، مدخل بلا معنى. الطبيعة تغلّبت عليه منذ زمن، تسلّقت أعشابها جدرانه، وصار كائنًا حيًّا لا يرغب في أن يُلمس. كأنّ الأرض قرّرت أن تبتلعه رويدًا رويدًا، أن تمحوه من الذاكرة، كما تمحو الأنظمة القاسية أسماء السجناء القدامى من ملفّاتها.

يُقال إنّ الملك إشمونازار الثاني شيّده ليُرضي إله الشفاء. لكن من يشفي الآن؟ من يستحقّ الشفاء في أرض تتآكلها الحروب والبيروقراطيّات؟ حتّى عشتروت، تلك الإلهة التي كانت تجلس على عرشها قرب بركة المياه، يبدو أنّها هجرت المكان. العرش بقي، لكنّه بلا وزن، مجرّد حجر ثقيل فقد مهمّته. آثار المعبد تقف متفرّقة، خجولة، كما لو كانت تلتفت حولها خائفة من أن يُعاد دفنها. الفسيفساءات التي زُيّن بها السُلَّم لم تعد تقود إلى شيء، والسلالم نفسها لا تصعد بل تغوص نحو ما يشبه حفرة زمنيّة، لا بداية لها ولا نهاية.

السلطات البلديّة أو السياحيّة تتجاهله، ليس عن قصد ربّما، بل لأنّ المعبد لا يتكلّم، لا يطالب، ولا يتظاهر. صمته عبء، كأنّ وجوده تذكير دائم بأنّ شيئًا ما لم يُغلق بعد، بأن الحقبة الفينيقيّة لم تُنهَ بالطريقة المناسبة. اللصوص مرّوا من هنا. نقروا على الجدران كما ينقر الغرباء على باب لا يعرفونه، وسرقوا ما استطاعوا، ثمّ اختفوا في سوق سوداء لا تختلف كثيرًا عن العدم. بعض القطع عادت، مصادفة، في حقائب دبلوماسيّة أو عبر مذكّرات تفاهم. معظمها لم يعد. تمامًا مثل ذكرى المعبد لدى أهل المدينة.

الباحثون، أولئك الذين ما زالوا يكتبون التقارير ويقدّمون الطلبات للحصول على تمويل، يتحدّثون بلغة مؤدّبة عن “أهمّيّة المعبد”. لكنّهم في قرارة أنفسهم، يعرفون ألّا أحدًا سينقذه. لا الدولة، ولا الأجانب، ولا حتّى الأمل. لأنّ المعبد لا يصلح كي يكون مشروعًا ناجحًا. لا أحد يحبّ الرموز التي لا تُدرّ المال. والناس هنا لا تملك الوقت للرموز. إنّهم يقفون في طوابير للحصول على الخبز، لا ليزوروا فسيفساء.

شاطئ القبض والبسط

تضيّع المدينة نفسها كلّما اقتربت من صورتها. شاطئها لا يشبه مدن المتوسّط. فبين الحنين والاحتشام، بين صوت الموج وصوت الاعتراض، عمليّة قبض وبسط تضع المدينة نفسها خارج خرائط السياحة، وتكتفي بدور الشاهد المتعب.

أُثيرت أزمات عديدة حول ارتياد الشاطئ من قبل النساء بثياب البحر، كأنّ الجسد لا يليق بالمكان، أو كأنّ الموج يجب أن يُصفّى من ملوحته.

وأُلغيت حفلات فنّيّة بسبب تصاعد أصوات رافضة للغناء. لم يعد المرفأ يستقبل الموسيقى، بل الشكّ.

في مدينة محافظة كصيدا، يغادر بعض أبنائها نحو شواطئ صور أو الرميلة بحثًا عن لحظة استراحة، كأنّ البحر هناك أكثر سماحًا بالفرح.

وهكذا، تُفوّت المدينة على نفسها فرصة أن تكون بحرًا مفتوحًا، لا مجرّد موقع أثريّ. السياحة المنقوصة ليست نقصًا في الموارد، بل نقص في التخيّل. لا يكفي أن يكون في المدينة حجر، إن لم يُسمح للصوت أن يمرّ فيه. لا يكفي أن يُرمّم الجدار، إن مُنع الغناء تحت ظلاله.

السياحة الثقافيّة

تعود السياحة الثقافيّة بوصفها رحلة هروب، وفعل إقامة موقّتة داخل الذاكرة. الزائر لا يطلب رفاهيّة، بل معنى. لا يريد صورة، بل لحظة حقيقيّة يلتقي فيها بذاته في مرآة حضارة سبقت ولادته. المواقع التاريخيّة كقلعة صيدا لا تستقبل الزائر، بل تختبره: هل يسمع؟ هل يرى ما وراء الحجارة؟ هل يشعر بانحناءة الضوء على القوس القديم كندبة في الزمن؟

هنا، كلّ أثر يصبح سؤالًا، وكلّ تفصيل معماري يوقظ شعورًا غامضًا بالانتماء إلى ما لا يمكن شرحه.

في مدينة محافظة كصيدا، يغادر بعض أبنائها نحو شواطئ صور أو الرميلة بحثًا عن لحظة استراحة، كأنّ البحر هناك أكثر سماحًا بالفرح.

صيدا تحتاج إلى من يسمع إيقاعها الداخليّ. قلعتها دليلًا سياحيًّا، وبوصلة داخليّة تقود نحو هويّة مائيّة متحوّلة، تنتمي إلى الزمن بقدر ما تنتمي إلى ما وراءه، فنحن لا نأتي إلى صيدا لنرى ماضيها، بل لنفهم في أيّ مستقبل نعيش حين ننسى أنّ التاريخ لم ينتهِ بعد.

مدينة لا تُقرأ بل تُتذوّق

بعيدًا من القلاع والحجارة، هناك ما لا يُدوّن في الكتب الأثريّة، لكنّه يعيش في الجسد، وفي اللسان، وفي الهواء: حياة صيدا اليوميّة، حيويّتها التي تنبض في مطاعمها، أسواقها، بسطاتها، وأحاديث الزبائن على الأرصفة.

المدينة القديمة لا تخلو من الملامح التاريخيّة، لكنّ تاريخها الحقيقيّ يمكن تذوّقه أيضًا. في كلّ زاوية مطعم، في كلّ طبق سمك مشويّ على الكورنيش، في كلّ فنجان قهوة على بسطة خشبيّة، تكمن الهويّة اليوميّة التي لا تزال تقاوم التماثل، وتقول: أنا هنا حيّة، وهذه علامة لصيدا كونها تستوعب الطبقات ولا تنسى الفقراء، وهنا تكمن الروح المستبطنة للمدينة التي عرفت تنوّعًا عقائديًّا، ودينيًّا ذات يوم، إذ احتشدت فيها الإسلام بالمسيحيّين واليهود، اليهود الذين انصرفوا من المكان شيئا فشيئا بعدما كانوا في أصل نسيجه.