فيلم “اليد الخضراء” في مكتبة “ميْلي عَ السينما”

وصلني إشعار من صديقتي مهاد. فتحتُ الهاتف فوجدتُ صورة بعنوان “ميْلي في البيك آب”. التقطتْ مهاد صورة سينمائيّة لمكتبتنا “ميْلي” من سيارتها. لاحقتْ مهاد البيك آب إلى أن وصل بمكتبتنا إلى مكانها اليوم. أصبحَ لمكتبتنا سينما وغابة. كيف؟ في قلب ميْلي ولدت فكرة “ميْلي عَ السينما”. مساحة بسيطة ولكنّها مكثّفة. لأنّنا جعلناها كذلك. لأنّنا قرّرنا أن نذهب بها إلى الماضي، إلى سينما “أمبير” التي جمعت كثيرين من المهتمّين لمشاهدة الأفلام في بعلبك. مساحة صغيرة حوّلناها إلى شاشة عرضٍ. اجتمعت فيها النساء. لذلك يمكنكم القول بأنَّ “ميلي عَ السينما” هي تجربة مختلفة لا يقتصر فيها العرض كالعادة على المشاهدة.

حينَ تجتمع النساء في “ميلي ع السينما” يتغيّر معنى الصورة وتتحوّل النقاشات إلى فعل جماعيّ.

لم يهدف مشروعنا قطّ، إلى تكرار عروض الأفلام على ستايل الصالات والمهرجانات. كنّا نريد أن تلتحم الانفعالات والدموع والابتسامات بعضها مع بعض. إنّه طقس ميْلي الذي اعتدنا أن نحضّره ونقوم به. ونعم في كلّ مرّة ننجحُ بأن نخترع أمكنة من المكان عينه. اليوم اخترعنا سينما خاصّة لنساء البقاع.

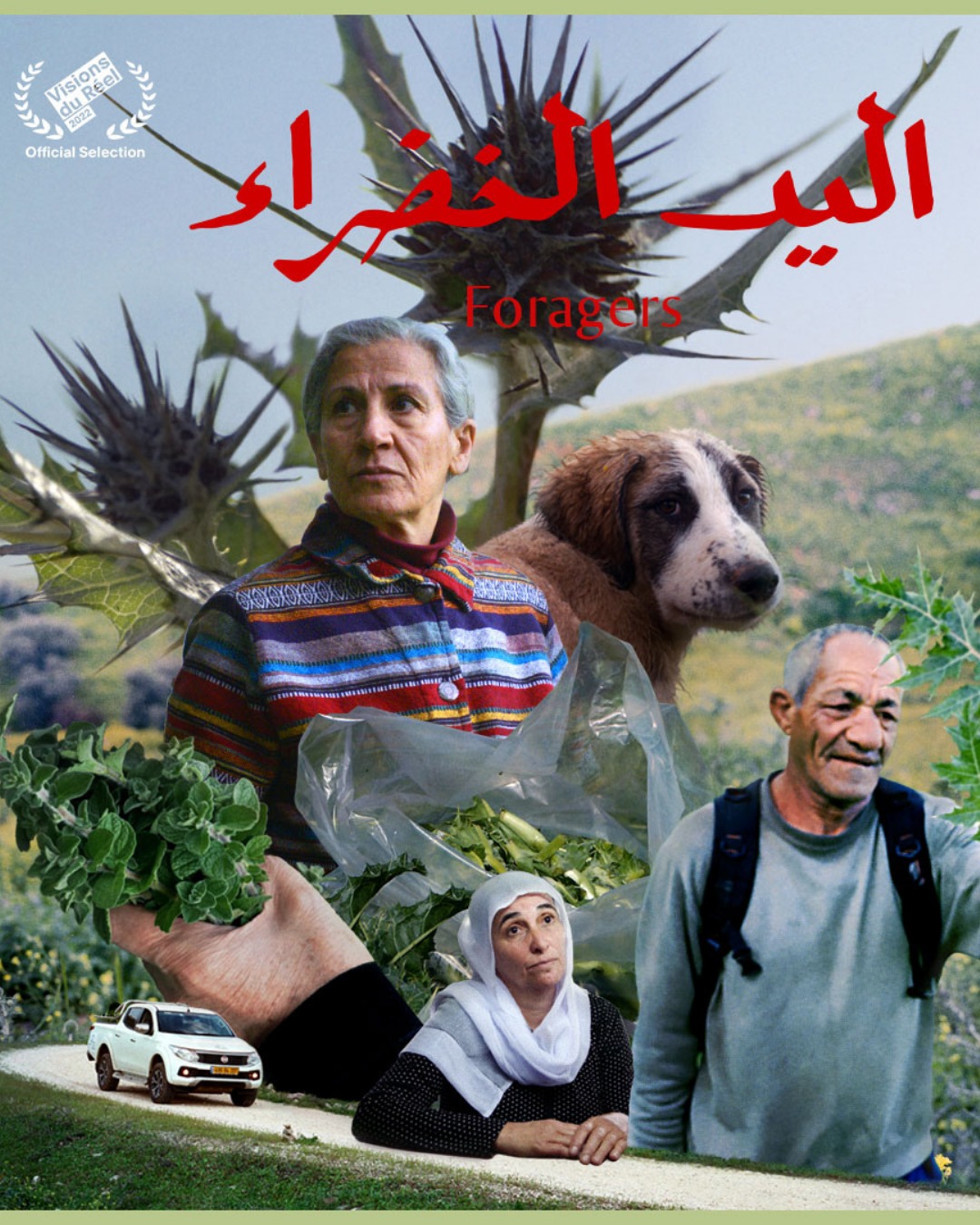

افتتحنا هذا المشروع الذي حصلنا عليه بدعم من “مساحات أفلامنا”- المبادرة التي تأسّست كمساحة بديلة لدعم صانعي الأفلام المستقلّين في لبنان والجوار- بفيلم “اليد الخضراء” للمخرجة الفلسطينيّة جمانة منّاع. ومع حضور النساء في “ميْلي” بدا المشهد مختلفًا. انقشعت الأحاديث والنقاشات وانفتحت النساء على كثير من الأسئلة التي طالت الشخصيّ والجماعيّ. وانطلاقًا من هنا. من هذه النقطة تحديدًا، ولأجعل من هذه المدوّنة مختلفة أيضًا. لن أتكلّم على تفاصيل هذا الفيلم الجميل. بل سأذهب إلى أن أتكلم عليه من منظور نساء “ميلْي عَ السينما” التي ستَعرض أربعة أفلام أخرى في الشهرين المقبلين.

إرث نسويّ بمعارف الأعشاب البرّيّة

أُتُّهمت النساء الأوروبيّات في العصور المُظلمة بالسحر وقُتلنَ. صادرت السلطات الأبويّة (لا أميل إلى استخدام هذه الكلمة لتعقيداتها الكثيرة، لكن لا بديل عنها هُنا، فليعذرني القارئ) الأراضي الزراعّية التي كنّ يمتلكنها، وصادرت معارفهنَّ في الطبّ البديل والتداوي بالأعشاب والنباتات البرّيّة. ولمْ يسجّل التاريخ بما يكفي، نتيجة تقصير واضح، كيفَ تعاملت الإمبراطوريّة العثمانيّة مع نساء منطقتنا اللواتي كنَّ يُنتجنَ العقاقير ويعملنَ في حقل الطبّ البديل وجمع الأعشاب. لكن يمكنني القول إنَّ نساء هذه المنطقة، امتلكنَ معرفة متراكمة وواسعة في الإلمام بالنباتات البرّيّة وفوائدها، وصلتْ إلينا نحنُ اللواتي نشأنَا في الأطراف والأرياف عبر جدّاتنا.

استخدمتْ النساء النباتات البرّيّة في سياقات متعدّدة. استخدمتها في الطهي، وفي أوقات الشدّة. إذ يوصف في هذا السياق علم علاقة الإنسان بالنباتات (الإثنوبّوتاني)، بأنّه “علم البقاءِ”. وتزداد أهمّيّته خلال الصراعات، حينَ يغيب الغذاء التقليديّ، فتستند النساء إلى معارفهنَّ المتوارثة المرتبطة بالبيئة لتأمين حاجاتهنَّ الأساسيّة من المحيط. ورأينا مثالًا واضحًا على ذلك في قطاع غزّة، حيثُ لجأت النساء إلى نبتة “الخبّيزة” للبقاء على قيد الحياة في ظلّ المجاعة التي تسبّبت فيها إسرائيل ولا تزال حتّى اليوم.

كذلك وظّفت النساء النباتات البرّيّة في السوق. فكنَّ يبعنَ أصنافًا متنوّعةً من الأعشاب لتأمين لقمة العيش وإعالة أولادهنَّ. ولم يتوقّف الأمر عندَ هذا الحدّ، بل امتدَّ أيضًا إلى السحر والشعوذة والخرافات والأساطير. ومهما بدا ذلك متناقضًا، فقد أسّس لما نسمّيه اليوم بتراثنا الشعبيّ، وامتدّ أثرهُ إلى الأدب أيضًا. لقد ساهمت نساء منطقتنا في صناعة أجمل القصص الشعبيّة حول النباتات، وربطتها بالجنّ وأهل الغيب.

كما يواجه الفلسطينيّون سياسات السلطات الإسرائيليّة التي تضيّق على علاقتهم بالأرض، تواجه النساء البقاعيّات غياب الدولة عن تأمين الأمن في المشاعات

النباتات البرّيّة: مشاعٌ مسوّر؟

عندما انتهينا من عرض فيلم “اليد الخضراء” في ميْلي، كان أوّل ما شعرت به الحاضرات هو الغضب والخوف. قالت إحداهنَّ: “معقول يصير معنا هيك؟”. كون الفيلم يتحدّث باختصار عن منع السلطات الإسرائيليّة الفلسطينيّين من قطف النباتات البرّيّة، مثل العكّوب والصعتر، بذريعة حمايتها من خطر الانقراض. واللافت أنَّ الفيلم يُظهر عبر أحداثه المعرفة الموروثة لدى النساء والمزارعين في طرق قطف هذه الأعشاب بما يحافظ على نموّها وانتشارها بعكس ما تدّعيه السلطات الإسرائيليّة.

تكمن المعضلة في التمييز القائم حول حقّ استخدام الفلسطينيّين للمشاعات التي تُسيّجها إسرائيل وتتيحها حصرًا لليهود. وفي أحد المقاطع الساخرة، يظهر التناقض جليًّا: لليهود الحقّ في قطف هذه الأعشاب، بينما يُمنع الفلسطينيّون منها، بل ويُعاد بيع العكّوب مثلًا نفسه لهم بعد جمعه وتسويقه في الأسواق الفلسطينيّة.

حتّى إنَّ الحلول التي زعمت إسرائيل اقتراحها، والمتمثّلة بزراعة العكّوب بدلًا من جمعه من المشاعات كانت أيضًا حلولًا تمييزيّة. إذ تمنح السلطات الإسرائيليّة المساعدات والتعويضات للمزارعين اليهود، فيما يُترك الفلسطينيّون ليواجهوا وحدهم تبعات الكوارث التي قد تصيب محاصيلهم الزراعيّة.

وفي البقاع عقبات

على رغم ما يُشاع من دعابات ووصمات تطال الأراضي البقاعيّة، وبخاصّة الجرديّة، بوصفها أراضٍ خالية أو ذات طابع صحراويّ لا تنبت فيها النباتات البرّيّة؛ كانت للنساء في “ميلي على السينما” رؤية أخرى. خلال النقاش معهنّ، تعرّفنا معهنَّ على نباتات برّيّة وممارسات متنوّعة: إحداهن تحدّثت عن أنواع عدّة من الصعتر، وأخرى عن العكّوب وطرق طبخه، فيما استرسلت أخريات في الحديث عن أعشاب مختلفة وعن فوائدها.

وحين سألناهنَّ عن طريقة وصولهنَّ اليوم إلى النباتات البرّيّة، تحدثنَ عن مجموعة من المشاكل والعراقيل.

وكما يواجه الفلسطينيّون سياسات السلطات الإسرائيليّة التي تضيّق على علاقتهم بالأرض، تواجه النساء البقاعيّات غياب الدولة عن تأمين الأمن في المشاعات. هذه الأراضي التي اعتدنَ الذهاب إليها لقطف النباتات وجمعها، أو ببساطة للجلوس وفتح الأحاديث بين بعضهنَّ البعض، باتت فضاءات محفوفة بالمخاطر، ما حدَّ من قدرة النساء على الاستمرار في الذهاب إليها.

تقول إحدى المشاركات إنَّ الرجال بأسلحتهم على اختلافها استولوا على المساحات التي كانت تشكلّ لنا نحنُ النساء متنفّسًا للمشاركة في مواسم القطاف، ولتبادل الأحاديث والجلسات اليوميّة. كنّا نذهب إليها للترفيه عن أنفسنا. لكنّها اليوم تحوّلت إلى أماكن خطرة لا يمكن ارتيادها بمفردنا. وهكذا وجدنا أنفسنا مضطرّات لشراء ما كنّا نقطفه بأيدينا كالصعتر وغيره من نباتات الجرد. ومع القصف الإسرائيليّ المستمرّ على الجرود البقاعيّة، بات الوصول إلى هذه المساحات مستحيلًا تقريبًا، والاستفادة منها أمرًا بالغ الصعوبة.

في ما بعد القطاف

بكاميرتها، تتجوّل جمانة منّاع في البيوت الفلسطينيّة، تدخل إلى المطابخ التقليديّة التي تتميّز بوسعها، لتُسمعنا الأحاديث النسائيّة التي تدور حين يجتمعنَ بعضهنَّ مع بعض لغسل الأعشاب البرّيّة، وفرط الصعتر، أو تنظيف العكّوب.

لا يمكن وصف هذه اللقطات السينمائيّة بالعفويّة، بل إنّها تشي واضحة بشيء من الحميميّة. الأعشاب التي تُجمع، تصبح وسيطًا لبناء الأحاديث وتأخذ النساء إلى ما هو أبعد من فعل القطاف نفسه. تخلق هذه العادة فضاءات اجتماعيّة حرّة للنساء، يمارسنَ فيها حقّهنَّ في كلّ شيء، حتّى في النميمة.

تقول الكاتبة النسويّة سيلفيا فيدريتشي في هذا السياق، إنَّ النميمة لم تكن فعلًا سيّئًا قبل بروز الثورة الصناعيّة والتراكم الرأسماليّ. فالنساء كنَّ يجتمعنَ لتبادل أطراف الحديث خلال النهارات، لإنجاز كثير من الأعمال بشكلٍ جماعيّ. كانت هذه التجمّعات بمثابة وسيلة للتواصل والتبادل المعرفيّ. لكن لاحقًا وصمت النميمة وهذه التجمّعات باعتبارها “سيّئة”. فمن منّا لم يسمع يومًا بتعبير “نسوان الفرن”؟ كشتيمة للتعبير عن النساء اللواتي يتكلّمنَ كثيرًا وغيرها من المصطلحات المتداولة التي تختزل هذه التجمّعات في منطقتنا؟

ننبش حكاياتنا من الموت

النساء في “ميلي على السينما” أيضًا شاركنَ تجاربهنَّ في هذا السياق، وقلنَ أنَّ هذه الرحلة لم تقتصر فقط على مرحلة القطاف، بل أيضًا امتدّت لتكون مجالًا للتواصل وللغناء ولتبادل الأحاديث والتجمّعات الحميميّة.

شاركت النساء ذكرياتها، والصداقات التي كوّنتها. شاركت نساء “ميلي على السينما” ماضيها مع الجُرد. وحاضرها معه.

في العادة نكون أمام سينما نسويّة. لكن في “ميْلي على السينما” كنّا أمام مشاهدة نسويّة. لا نسعى من خلالها إلى زجّ أنفسنا بالحلول أو بالتحليل أو النقد. نحنُ فقط نقول إنّنا هنا ولنا كامل الحقّ في اختراع حكاياتنا أو نبشها من الموت.