في الحيّز الجغرافيّ لدولة لبنان الكبير

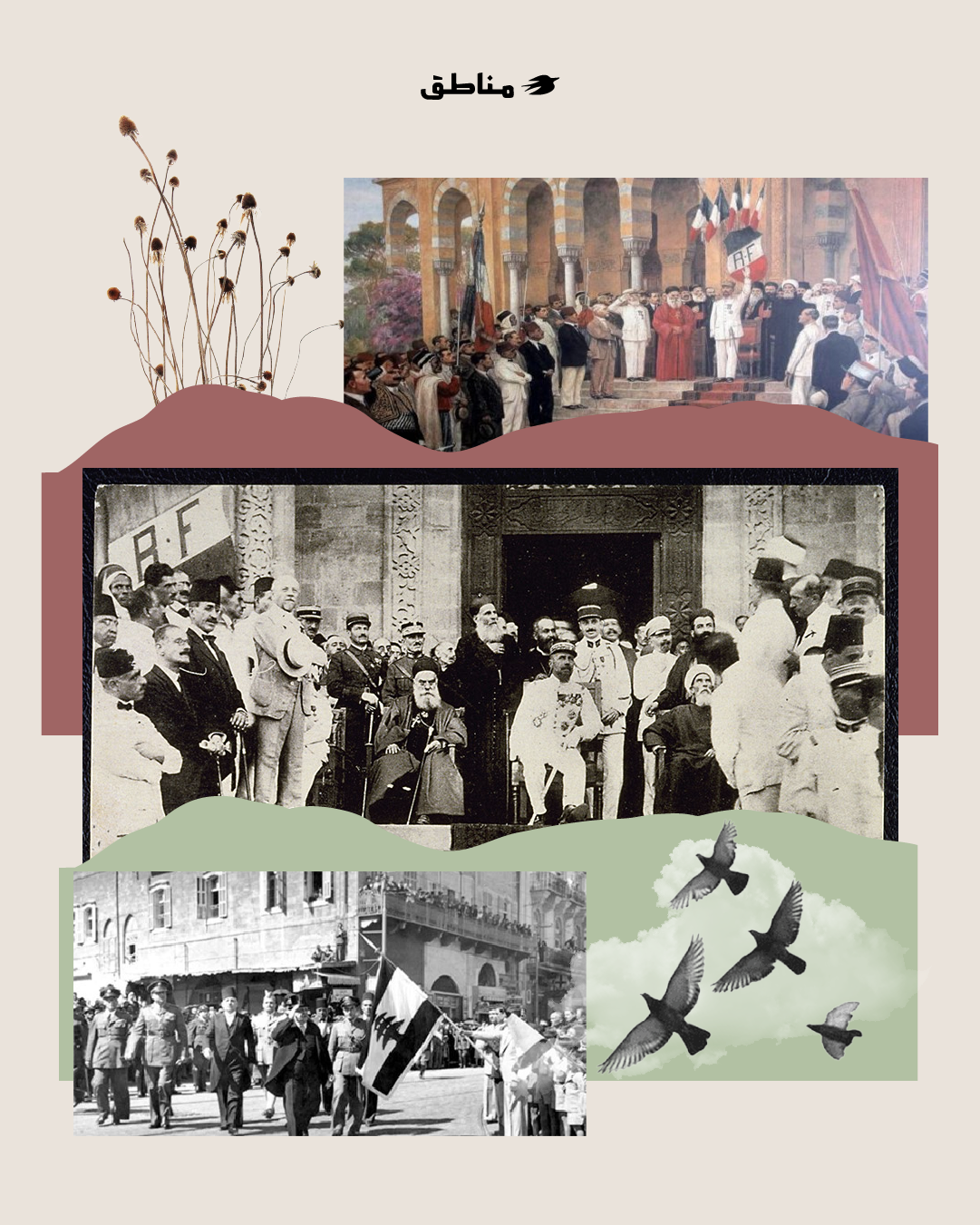

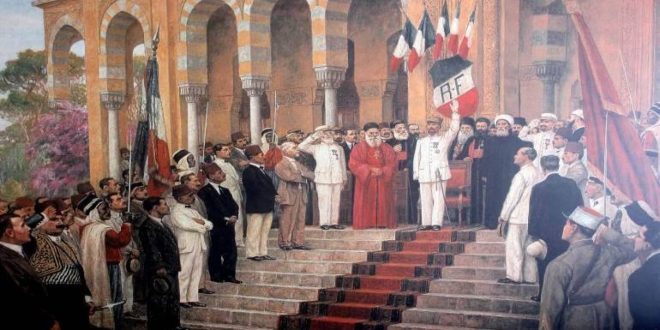

أعلن الجنرال الفرنسيّ هنري غورو (1867- 1946)، ممثل دولة الانتداب، من على درج قصر الصنوبر في بيروت عن قيام دولة لبنان الكبير في الأوّل من أيلول (سبتمبر) العام 1920، بموجب المرسوم رقم 318. محاطًا بالبطريرك المارونيّ الياس الحويّك (1843- 1931) ومفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا (1852- 1932)، وأعيان البلاد. وسبق الإعلان مرسوم صدر في الـ 31 من آب (أغسطس) قضى بضمّ بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور وملحقاتها إلى متصرفيّة جبل لبنان، وجعلها دولة واحدة.

وقد أفاضت الدراسات التاريخيّة والاجتماعيّة في بحث دور الجماعات والطوائف في قيام هذا الـ “لبنان”، من دون التركيز على أبعاد أخرى، ومنها البعد الجغرافيّ أو الجيوبّوليتكيّ الذي حكم رسم حدود الدولة الجديدة في المشرق العربيّ.

وأشير، وفاقًا للدراسات، إلى أنّ نحو 85 في المئة من حدود دول العالم الثالث تمّ رسمها في نهاية القرن التاسع عشر. وأصحاب هذا الترسيم هم البريطانيّون والفرنسيّون (وهو ما أعاد تذكيرنا به أخيرًا المبعوث الأميركيّ توم باراك)، إذ أنجزوا رسم أكثر من 40 في المئة من الخطوط خارج أوروبّا. ونحو 60 في المئة من الإطارات الحاليّة للدول، هي ذات أصل خارجيّ لم تشارك الدول الحديثة النشأة في تخطيطه (بخاصّة في إفريقيا). ما يتيح القول إنّ الحدود اخترعها رجال الدولة وأصحاب الرتب العسكريّة، وهي حدود اعتباطيّة لا تتناسب مع التقسيمات الإقليميّة المعروفة في الجغرافيا الطبيعيّة، ولا تتناسب مع خطوط الانفصال الطبيعيّة، لكنّ الحدود هي المكان الأمثل لتشابك السياسيّ مع الحيّز المكانيّ.

ما هي الحدود؟

للحدود وظيفة معلم فعليّ، رمزيّ وخياليّ، فالحدود بناءات مكانيّة أوّليّة لها وظيفة قطع جيوبّوليتكيّة، والقطع يكون بين الحكّام والتواريخ والمجتمعات والاقتصادات وبين الدول.

المعلم الفعلي هو الحدّ المكانيّ لممارسة السيادة بصيغها الخاصّة بها: خطوط مفتوحة أو شبه مفتوحة أو مغلقة. أمّا المعلم الرمزيّ فيُذكِّر بالانتماء إلى جماعة (متّحد) سياسيّة تقيم على أرض تعتبر ملكها، وهذا يشابه ما يطلق عليه تعبير الهويّة. المعلم الخياليّ يُمفهم العلاقة مع الآخر، أيّ الجار عدوًّا (مثل إسرائيل) كان أم صديقًا، وبالتالي العلاقة مع الذات ومع التاريخ الخاصّ وأساطيره المؤسّسة أو المدمّرة. إذًا، الحدود ليست مجرّد حدّ وظيفيّ يؤدّي دورًا قانونيًّا أو ماليًّا وحسب.

الحدود هي الإطار المكانيّ لدولة بلغت درجة كافية من التماسك السياسيّ الداخلي والتجانس الاقتصاديّ. ويتلاقى توسّع سلطة جهاز الدولة وارتقاء مشاعر الانتماء إلى متّحد مبنيّ على المصالح المشتركة، مع وجود أرض محدّدة تتمتّع بقيمة التجانس الرمزيّ- الوطن، وتوحيد سياسيّ- إداريّ.

وفي النتيجة، وكما يعبّر الباحث اللبنانيّ الدكتور نبيل خليفة: “الحدود هي الاطار الجغرافيّ الذي تمارس فيه الدول سيادتها. إنّها خطوط فاصلة بين دولتين وشعبين وسيادتين”. ولقد وصفها بعض الباحثين في الجغرافيا السياسيّة “بأنّها الزمان مسجّلًا في المكان”، أيّ هي إسقاط الزمان على المكان للفصل بين انتماءين وهويّتين، ولتحديد نوع العلاقة التي يجب أن تقوم على الجهة الأخرى من الحدود: هل هي علاقة مع شقيق أم صديق أم عدو؟

التاريخ والجغرافيا مدعوان لتبرير ما هو عمليّة تكبير وتوسيع تتضمّن البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقيّة وجبل حرمون والجنوب حتّى الناقورة

حدود “لبنان الكبير”

لماذا خيار لبنان الكبير “المسيحيّ” الذي تبيّن من إحصاء العام 1932 أنّ نصفه مسلم، على الرغم من اقتراحات إميل إدّه الراغب في ترك بعض المناطق غير المسيحيّة، علمًا أنّ بعض المراقبين الفرنسيّين، تخيّلوا نظامًا لامركزيًّا بصيغة كانتونات.

قد يكون بعض الجواب في مذكّرة البطريرك الحويّك التي رفعها في الـ 25 من تشرين الأول (أكتوبر) العام 1919 إلى مؤتمر السلام في باريس لتبرير المطالبة المارونيّة بالأراضي. فالنقطة الثانية من المذكّرة تتناول إعادة لبنان في حدوده التاريخيّة والطبيعيّة بإعادة الأراضي التي انتزعت منه من جانب الأتراك. فالتاريخ والجغرافيا مدعوان لتبرير ما هو عمليّة تكبير وتوسيع تتضمّن البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقيّة وجبل حرمون والجنوب حتّى الناقورة.

ثمّ يحدّد البطريرك أكثر فيعتبر هذه الإعادة للبنان في حدوده التاريخيّة تستجيب لوحدة جغرافيّة شكّلت سابقًا فينيقيا، وفي الأزمان الحديثة حتّى العام 1840 الأرض اللبنانيّة، وهي تشكّل في زعمه إصلاحًا لسلسلة من (عمليّات) الظلم والسلب تعرّض لها لبنان من جانب الأتراك. إنّها تجيب على ضرورة حيويّة لبلد محروم من سهول الشمال (عكّار) ومن سهول الشرق (بعلبك والبقاع)، يُصبح ( من دونهما) سلسلة جبال غير منتجة وغير قادرة على تأمين وجود سكّانها.

وتجربة الحرب الكونيّة الأولى أظهرت ذلك بطريقة قاطعة ومؤلمة، ففي حين أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة استطاعت خلال الحرب إنتاج كمّيّات كبيرة من القمح أمّنت حياة ورخاء نسبيًّا لسكّانها، فإنّ لبنان المحاصر والمتروك دوريًّا أمام موارده الخاصّة، من دون إمكان استيراد القمح من المناطق المجاورة، شهد موت نحو نصف سكّان جبل لبنان من الجوع (مروان أبو فاضل، المجاعة في لبنان خلال الحرب العالميّة الأولى، 2025).

إنّها مسألة القمح إذًا؟

إذًا، كانت هناك ضرروة إلحاق السهول لإبعاد خطر حصار جديد لـ “لبنان”، أيّ للموارنة الذين هيمنوا على الجبل المسيحيّ. وبعد الحصول على أراضي القمح تركّزت المطالبة على أماكن حيويّة عدّة، مرفأ طرابلس لإخراجه من التأثير السوريّ وللحؤول دون تحوّله إلى مرفأ منافس لبيروت، ومرافىء أخرى مثل صيدا وصور. وأضيف إلى العامل الجغرافيّ (الجيوبّوليتكيّ) الذي قدّمه البطريرك عامل آخر هو الاعتقاد بحدود “طبيعيّة وتاريخيّة” لـ “لبنان” أضحى أسطورة مؤسّسة للوطنيّة (اللبنانيّة) إلى أساطير أخرى مثل كونه “جسرًا ” أو “معبرًا ” بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحيّة.

الحدود اللبنانيّة- الإسرائيليّة ذات منشأ بريطاني- فرنسيّ، اتّخذت لها خطًّا يمتدّ من بحيرة الحولة إلى الساحل

تقاطعت المصالح الفرنسيّة مع المصالح المارونيّة، فتمّ إدماج البقاع الذي يمثّل نقطة المرور الاستراتيجيّة للسيطرة على دمشق، وأتاح إلحاق جبل عكّار تأمين الصلة المستمرّة مع جزء من الأراضي السوريّة التي تقع تحت سلطة الانتداب في منطقة اللاذقيّة (ميشال فوشّيه، جبهات وحدود، جولة في العالم الجيوبّوليتيكيّ، 1991).

الحدود اللبنانيّة – “الإسرائيليّة”

الحدود اللبنانيّة- الإسرائيليّة ذات منشأ بريطاني- فرنسيّ، اتّخذت لها خطًّا يمتدّ من بحيرة الحولة إلى الساحل. وبعد الدخول العسكريّ الفرنسيّ، بحسب اتّفاقات العام 1916، كان من الضروريّ تحديد مجالات السيطرة بين الجانبين، وبخاصّة أنّ النزاع كان على أشدّه حول مستقبل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطانيّ، وأقترح البريطانيّون لمنطقة انتدابهم حدًّا يمتدّ من صيدا في اتّجاه الشرق، بحيث تضمّ الليطاني في الغرب، وخطًّا يمتدّ ويطول إلى الموصل وكركوك في الشرق.

واقترحوا مدّ خطّ أنابيب إلى المتوسّط من حقول النفط العراقيّة عبر وادي اليرموك، والخطّ الذي اعتمد في كانون الأوّل (ديسّمبر) 1920، أيّ خطّ الناقورة – جبل حرمون، هو نتيجة تسوية. فهو يمرّ مبتعدًا بضعة كيلومترات إلى الشمال من ذلك الذي تقرر بحسب صيغة سايكس- بيكو، ورسم على خريطة عثمانيّة بمقياس 1/200000. ويدل رسم الحدود على تأثير عامل ثالث هو النفوذ الصهيونيّ الذي جعل في مقدّم اهتماماته الحصول على منفذ إلى مصادر نهر الأردن والحاصباني، ومن هنا منشأ أهمّيّة منطقة المطلّة.

ونتيجة اتّفاقيّة حدوديّة في العام 1923 بين فرنسا وبريطانيا، خسر لبنان القرى السبع ذات الغالبيّة الشيعيّة (ابل القمح، وهونين، والنبي يوشع، وقدَس، والمالكيّة، وصلحا، وتربيخا) التي قسّمت بين مناطق الانتداب الفرنسيّ والبريطانيّ. وفي العام 1948، تمّ إخلاء سكّان هذه القرى وهُجّرت، وتمّ ضمّها بالكامل إلى ما أصبح لاحقًا دولة إسرائيل.

وفي ما بعد أتى ما يسمّى الخطّ الأزرق الذي رسمته الأمم المتّحدة في السابع من حزيران(يونيو) 2000، في صلة بالإنسحاب الإسرائيليّ من الجنوب اللبنانيّ، إلّا أنّ دولة الإحتلال سجّلت تحفّظها عليه بأنّ الحدود يمثّلها الخطّ التقنيّ، وهو الذي يترك مجموعة جيوب تدّعي إسرائيل ملكيّتها شمال الشريط الحدوديّ، ويتراوح عمق كلّ جيب بين 10 إلى 100 متر (راجع: د. أمين محمّد حطيط، صراع على أرض لبنان: بين الحدود الدوليّة والخطّ الأزرق، وقائع وأسرار، 2004)، وتحاول أن تجعل من مسألة ترسيم الحدود بعد الاحتلال الجديد للأراضي الجنوبيّة في العام 2025 إثر حرب أيلول (سبتمبر) 2024 (لتضاف إلى احتلاله سابقًا للنقاط الحدوديّة الـ 13 وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا وخراج بلدة الماري) ورقة تفاوضيّة لجرّ الدولة اللبنانيّة إلى التطبيع.