في رثاء صالات البرج السينمائيّة وعتمتها

كنّا فتيّة الضواحي، في منطقة الشيّاح، نافذتنا على العالم الخارجي، شاشة صغيرة تبثّ ساعات قليلة تُختم بالنشيد الوطنيّ وبرفرفة العلم اللبنانيّ، وشاشة أكبر مكانها “البلد”، حيث تنتشر دور العرض السينمائيّة، تنقل لنا أحوال العالم، في نشرة إخباريّة تسبق الفيلم، وأحيانًا رسومًا كرتونيّة متحرّكة، في سباق لا ينتهي بين القطّ والفأر، تفتح لنا أفق خيال واسع، كلّ شيء ممكن فيه.

كانت واسطة دخولنا إلى هذه “أوتوبيس الدولة” (أو جحش الدولة على ما اعتدنا تسميته آنذاك) أو “البوسطة”، وهي الأرخص، ننقد المعاون عشرة قروش. كنّا نختار الشريط السينمائيّ بحسب الصور المعلّقة في بهو السينما، ونميل أكثر إلى أفلام رعاة البقر، أفلام الحركة وإطلاق النار، حيث الشرير والبطل المنتصر في نهاية المطاف، وحيث التنازع على المرأة التي تبرز بعضًا من مفاتنها.

الآن، وقد أضحت هذه الصالات أثرًا بعد عين، وهي جزء من معيشنا ومن ذاكرتنا، من يروي سيرتها، وقد كشفتها الحرب لأعين غير المحبّين وأجهزت جرّافات “سوليدير” على بعضها الباقي منها بغير رحمة.

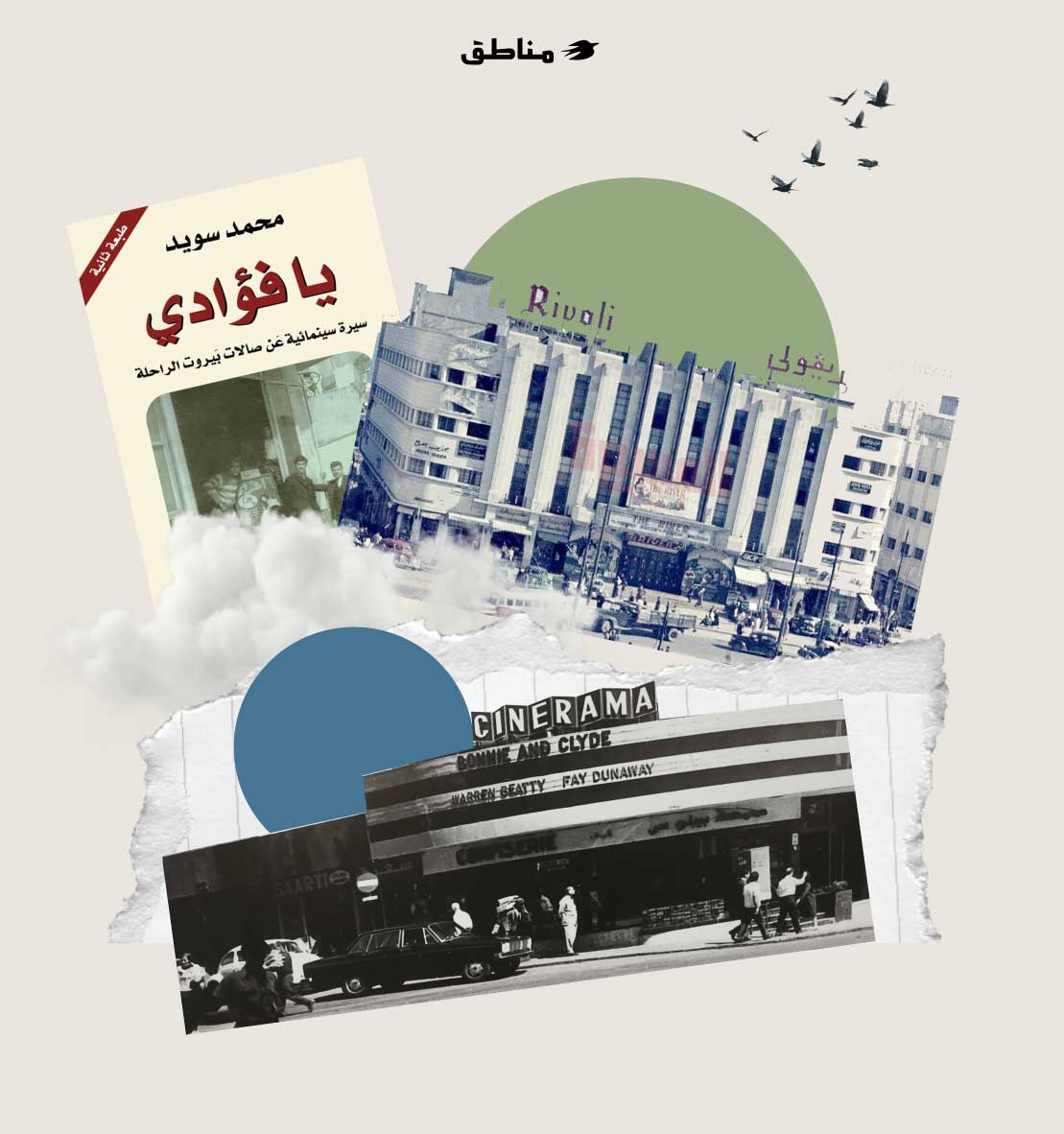

لقد تصدّى الناقد والسينمائيّ محمّد سويد لهذه المهمّة، فتقصّى بعناد تاريخ أوّل عرض سينمائيّ (يا فؤادي، سيرة سينمائيّة، عن صالات بيروت الراحلة، ط1، 1996 في 153 صفحة، ط 2، 2025 عن دار رياض الريّس للكتب والنشر، مع إضافات) فرأى أنّ آلات العرض السينمائيّة دخلت إلى لبنان قبل العام 1900 بقليل، بين أواخر القرن التاسع عشر والعقدين الأوّل والثاني من القرن العشرين.

بدايات

عرف العرض السينمائيّ بداياته في المقاهي والمسارح والمنتديات الشعبيّة. وقد نعى هذا القادم الجديد خيال الظلّ أو “خيمة كراكوز” التي دخلت إلى لبنان من طريق سوريا أيّام الحكم العثمانيّ، وقضى على الحكواتيّ الذي استمرّ معاندًا إلى ما قبل قرن.

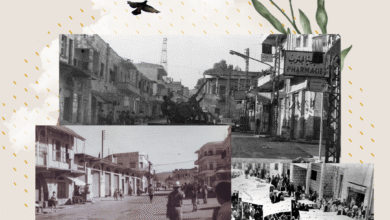

بحسب تحقيق سويد وللتفلّت من تضارب تواریخ افتتاح أوّل صالة عرض سينمائيّة في بيروت، يقف الكاتب عند شهادات من استجوبهم لهذا الغرض، فتأرجحوا بين زهرة سوريا (1922) بحسب دليل نجیب کرم، و”تيّاتر فرنسيّة” (1914) والباتيه (الديك). ويؤكّد الكلّ أنّه كانت توجد دار للعرض في ملهى الباريزيانا أو فوق سطحه، ويُستشفّ من دليل كرم أنّ المقصود بالسطح هو مقهى السطوح، القائم عند الزاوية الجنوبيّة – الشرقيّة لساحة البرج الذي كان يستخدم لإحياء الحفلات المسرحيّة، لذا يبدو- برأي سويد – تحديد العام 1920 صحيحًا، يؤيّده في ذلك ما يروى عن عودة جورج أبيض إلى لبنان في تلك الفترة وقيامه بحفلات مسرحيّة في بيروت.

وللتفلت مجدّدًا ومغادرة هذا اللغز، يقول الكاتب “افترض أن عهد الريادة انطلق العام 1919 بظهور سينما “شيدوفر”. لصاحبيها سليم كريديّة وسليم بدر، عنوانها لصق نادي الشرق ما بين ساحة الشهداء والشارع المعروف لاحقًا باسم الشيخ بشارة الخوري، تتالت بعدها تواريخ التأسيس لصالات جديدة “زهرة سوريا” (1922) تبعتها “كوزموغراف” و”صالة المنظر الجميل” (1923) وتحوّل مسرح “الكريستال” إلى سينما العام 1923 وسينما التباريس (1924) وفي العام 1927 تأسّست في شارع الأمير بشير دار “التياترو الكبير”، وسينما “ريتز” في الأشرفيّة العام 1941 وصالة “هوليوود” العام 1944، وسينما ريفولي العام 1950.

عرف العرض السينمائيّ بداياته في المقاهي والمسارح والمنتديات الشعبيّة. وقد نعى هذا القادم الجديد خيال الظلّ أو “خيمة كراكوز” وقضى على الحكواتيّ الذي استمرّ معاندًا إلى ما قبل قرن.

بيروت، بابل العصر ومدينة المفارقات

إنّ تتبّع سويد لإنشاء الصالات هو تتبعّ لبشر من لحم ودمّ كانوا أصحاب أحلام ومشاريع تلاقت أحيانًا مع القدرة على احتلال قلب المدينة وإعطائها طابعًا معيّنًا وأسماء العائلات المؤسّسة والمتنافسة كفيل بشرح الأمر (كريديّة، قطّان، حدّاد، ولاحقًا عيتاني وماميش… الخ). ولا يخلو تأسيس الصالات من ترافقه مع حوادث سياسيّة، فوقائع العام 1958 (ما عرف بثورة الـ 58) ساهمت في إنشاء صالات الضواحي، بعد أن أغلقت المشاكل الأمنيّة صالات البرج لمدّة ستّة أشهر.

ولكنّ سويد يستنتج إخفاق صالات الأحياء الشعبيّة في إلغاء صالات البرج ومتفرّعاتها، وكان لا بدّ للتفكير المدينيّ من أن يتجاوز نظيره المناطقيّ بانتقال حركة التأسيس إلى رأس بيروت. ومن ثمّ تناسلت دور العرض الثانية في أحياء العاصمة وضواحيها (1962). ثمّ عرفت السبعينيّات من القرن المنصرم انتشار أجهزة التلفزيون التي بدأت بمنافسة صالات السينما.

وفي لفتة لامعة يقرأ سويد رواج بعض أنواع الأفلام بالتلازم مع المناخ السياسيّ والمزاج الشعبيّ الرائج، إذ بعدما أمسى “معمل غندور” في الشيّاح مسرح عنف ومواجهة بين السلطة والقوى اليساريّة النامية، كانت حكاية معمل الثلج وثأر بطلها الصينيّ لدم أقاربه وزملائه المغدورين بجرائم ربّ عملهم الشرير، تاجر المخدّرات تسوّق موجة لا نهاية لها من أشرطة الكونغ فو وفاتحتها “الرأس الكبير” (بروس لي) الذي عرض في الرابع من أيلول (سبتمبر) من العام 1972. واحتضنت غومون بّالاس الأفلام الموجّهة إلى المضطهدين من تركيّا، جمهور الأرمن والأتراك.

بانوراما العالم وبيروت السبعينيّات تلخّصها برمجة صالات العرض للأفلام السينمائيّة “حكماء وقتلة. مهرجان صينيّ من الفنون الحربيّة. دموع من الهند. سود أميركيّون لا يتحمّلون الإهانة ولو على سبيل المزاح. شبق يونانيّ وسكاكين تطعن غدرًا. نساء يسبحن في أضواء حمراء وحمّامات دم. من كلّ هذا وذاك خليط عجيب من السُحن اللبنانيّة والسوريّة والمصريّة والعراقيّة، جاليات من الباكستان، أكراد، أرمن، خارجون على القانون. شاذّون جنسيًّا. (…)ساحة البرج قاع مدينة مثلى للمتعطّلين وسُعاة الرزق”.

دور السينما تهجر العاصمة

هذا ولم تنجُ الأفلام من قبضة المراقبة السياسيّة والمنع، منها فيلم “كوستا غافراس”، “الاعتراف” مُنع ثمّ سمح بعرضه، وانتظر شريط “فلّليني”، “ساتيريكون” عشرة أشهر في العلب قبل أن يخرج إلى النور، وغيرها كثير.

جاءت الحرب الأهليّة (1975) لتوقف المشاريع والطموحات وليعقبها الصراع على وراثة المركز البديل عن ساحة البرج والوسط التجاريّ القديم، التي كان من نتائجها البارزة كثافة حركة التأسيس في المناطق المسيحيّة تقدّمت على نظيرتها في أحياء الحمراء، والتمدّد ما كان ليحصل لولا الحرب التي نقلت دور العرض.

في استعادة سويد للصالات السينمائيّة الراحلة حميميّة آسرة، دمـجـت سـيـرة الصالات بسيرته الشخصيّة، وداع صالة هو بمثابة رثاء لجزء من ذاكرة مدينة قد يقرأ عنها لاحقًا جيل لم يتح له أن يرى صالات البرج ويستغرق في عتمتها.