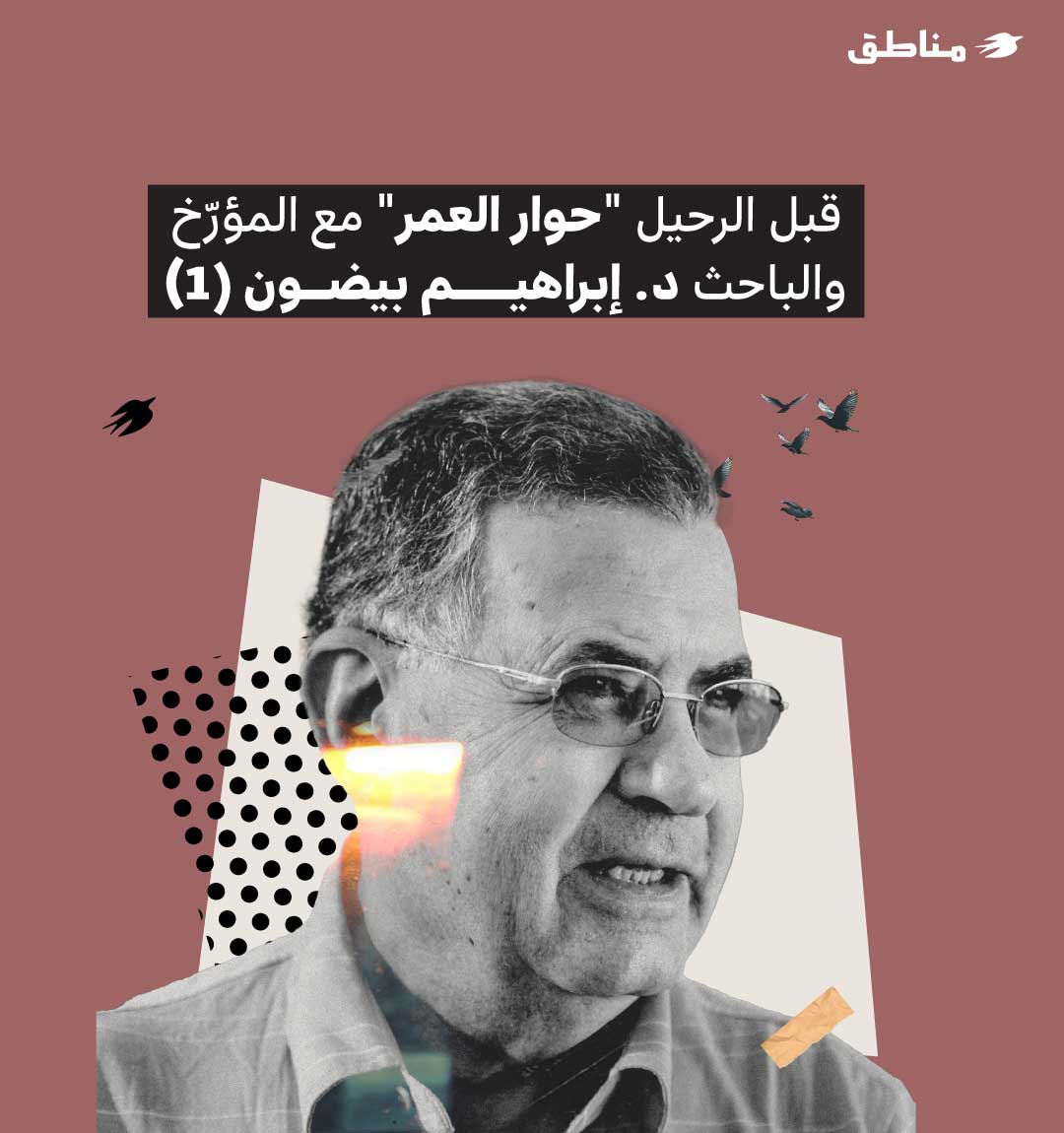

قبل الرحيل “حوار العمر” مع المؤرّخ والباحث د. إبراهيم بيضون (1)

لا يمكنك التوغّل في سيرة الأديب والمؤرّخ الإسلاميّ الدكتور إبراهيم بيضون وأن تنسى الرجل الشاعر والصحافيّ والنموذج في الثقافة المقاومة، وهو الذي خرج من أحد بيوت مدينة بنت جبيل على خطى أبيه الحاج علي بيضون محرّك انتفاضة بنت جبيل سنة 1936 إلى جانب علي بزّي وموسى الزين شرارة ضدّ الانتداب الفرنسيّ، هذه الانتفاضة التي يعتقد أنّها كانت الحركة “العامليّة” الوحيدة التي سقطت فيها دماء في سبيل الاستقلال. “وكان لها تأثير على المزاج العامليّ بصورة خاصّة، هذا المزاج المقاوم في ما بعد”.

غادرنا الأديب المتنوّع والمتنوّر المؤرّخ إبراهيم بيضون السبت الماضي في الأول من شباط (فبراير) عن 84 عامًا، كانت حافلة بالإنتاج الإبداعيّ، عاد إلى بنت جبيل كي ينام في ثراها هادئًا كما كان بطبعه وشخصيّته، لكنه كان ثائرًا بعطائه وأبحاثه وإيغاله في التاريخ، لا سيّما التاريخ الإسلاميّ والتاريخ العربي المرتبط أكثر بالإسلام، من دون أن ينسى عليّا الإمام “في رؤية النهج ورواية التاريخ” وثورة الحسين حدثًا وإشكاليّة؛ وفي إصدار مجموعة كبيرة من الكتب والأبحاث التي ستخلّد خطاه في أدب التقفي والتاريخ.

حاورته لسيرته الغنيّة، فرواها بتفاصيلها الجميلة المتدرجة صعودًا وتألقًا، وكي لا ينحرم القرّاء هذه السيرة العصاميّة العامرة بالجدّ والنشاط والاستبسال في نهل العلوم والثقافة بدرجات التفوّق البارز، أنشرها اليوم تحيّة إلى شخصيّته الفذّة وسيرورته التي فاضت بكلّ الخير والنجاح ولإنتاجه الغزير والهادف الذي أغنى المكتبات العربيّة والإسلامية وطلبة العلم والتاريخ.

المشهد الأوّل فلسطين

يقول: “ولدت في بنت جبيل، في العام 1941، من القرن الماضي؛ لا أتذكّر كثيرًا من تفاصيل الطفولة، إنّما عرفت في ما بعد أنّ والدي كان مغتربًا في الأرجنتين، ثمّ في السنغال في أفريقيا، وكان هو المحرّك لانتفاضة 1936 ضدّ الانتداب الفرنسيّ، هذه الانتفاضة، أعتقد أنّها كانت الحركة الوحيدة التي سقطت فيها دماء في سبيل الاستقلال. طبعًا كان لها تأثير على المزاج العامليّ بصورة خاصّة، هذا المزاج المقاوم في ما بعد.

أوّل مشهد أتذكّره هو قوافل الفلسطينيّين المهجّرين الذين يحملون متاعهم على أكتافهم، ومشاهد النساء والأطفال، هذا المشهد لا يزول من بالي إطلاقًا وأتذكّره عندما أتذكّر طفولتي. وبالتالي نشأتُ والمقاومة في نسيجي الثقافيّ الاجتماعيّ وفي ممارساتي اليوميّة، سواء كانت القضيّة تخصّ بنت جبيل أو تخصّ الجنوب أو تخصّ أيّ مكان آخر في العالم.

أنا مع هذه المقاومة تلقائيًّا في أيّ بلد كانت ومع كلّ حركة تحرّر؛ طبعًا عبّرنا عن هذا التوجّه وبخاصّة في المجلس الثقافيّ للبنان الجنوبيّ وكنت قد تولّيت دورًا فيه منذ السبعينيّات وحتّى التسعينيّات تقريبًا. وقد أتيح لي خلال سفر الصديق العزيز الأستاذ (الراحل) حبيب صادق أن أقوم بدور وأن أتحمّل المسؤوليّة. وأعتقد أنّ تجربتي في المجلس هي التجربة التي أعتزّ بها وأعتبر أنّ المجلس هو الحزب الوطنيّ وربّما القوميّ الذي انضويت فيه، باعتبار أنّني لم أنخرط في حزب ما من الأحزاب السياسيّة التي انضوى فيها الجنوبيّون من جيلي ومن بعده.

مدرسة بنت جبيل

المدرسة الأولى في بنت جبيل وهي المعروفة اليوم، بمدرسة الأستاذ عبد اللطيف سعد. أسميته المعلّم الأوّل في مرثيّتي له بعد وفاته، وكنت معجبًا به إلى حدّ كبير، كان شخصيّة قويّة، وكان تربويًّا صارمًا لكنّه لم يكن صداميًّا أو متحزّبًا. نتعرف أنّه في البلدات الصغيرة هناك اتّجاهات انتخابيّة كان هو على عكس آخرين، كان متوازنًا ويعاقب كلّ من يظهر ميلًا لاتّجاه ما، مع العلم أنّه من المفترض أن تكون له ميول، ولكن هذه الميول لم يظهرها أبدًا. مرّت الأيّام وعندما كنت أتابع معه خلال زياراتي إلى بنت جبيل، كنت ازروه كلّما أتيح لي ذلك، وعندما حزت شهادة الدكتوراه في فرنسا كان لا يزال ببالي وقدّمت له نسخة من أطروحتي. وعندما كبر أكثر وتقاعد أصبح صديقي وكنّا نلتقي دائمًا.

تجربة المدرسة مع المعلّم الأوّل، أيّ مع عبد اللطيف سعد، كانت تجربة جميلة وحميمة وإن كنت أحيانًا أجنح عنها إلى مجالس الشعراء وأحيانًا الاحتفالات التي كانت تقام في بنت جبيل إذا حدث أن توفّي كبير في البلدة وكان من الطبيعيّ أن يتبارى الخطباء والشعراء في ذكراهم، وكنت أترقّب الفرص لأستمع ربّما من وراء النافذة، لأنّني مثل كثيرين من أبناء جيلي كنّا نتعلّق بالشعر ونحبّ الشعر ونحاول أن ننظم الشعر. لذلك لم تكن لي طفولة بالمعنى المتداول. الأطفال يمارسون الألعاب المختلفة وعندما يكبرون يتردّدون على المقاهي أو غير ذلك، هذا لم أمارسه إطلاقًا، وإنّما كنت أتوق إلى صحبة الكبار، الأكبر سنًّا منّي، الأدباء والشعراء، ومن يتاح لي أن أجالسه وأجد فيه الحديث الشائق والذكاء وغير ذلك.

لم تكن لي طفولة بالمعنى المتداول. الأطفال يمارسون الألعاب المختلفة، هذا لم أمارسه إطلاقًا، وإنّما كنت أتوق إلى صحبة الكبار، الأكبر سنًّا منّي، الأدباء والشعراء، ومن يتاح لي أن أجالسه وأجد فيه الحديث الشائق والذكاء وغير ذلك

بيروت وجهة الدراسة والعمل

جئت إلى بيروت نحو العام 1958 أو ما شابه، فالتحقت في إحدى الوظائف بمحكمة بلديّة بيروت، ورأيت صحبًا هناك يختلفون في جيلهم عن معظم الموظّفين، وكان من الطبيعيّ أن آنس إليهم، وتحفّزت من خلالهم لمتابعة دراستي، فالتحقت بمدرسة ليليّة إلى أن درسنا الشهادة الموحّدة السوريّة كما عدد كبير من اللبنانيّين سنة 1963 وكانت مطالعاتي في اللغة العربيّة، وكنت أقرأ كثيرًا، هذا ما ساعدني على أن أفوز بهذه الشهادة وأن أحقّق فوزًا مهمًّا فيها، وكان أستاذي معي وكان أديبًا متينًا في اللغة هو الأستاذ محمّد فلحة رحمه الله، وقد حزت علامات أكثر منه في اللغة العربيّة وطبعًا كنت أمازحه ولكن، أين أنا وأين هو في اللغة؟ كان من باب التمازح ليس إلّا.

في رحاب الجامعة اللبنانيّة

بعدها انتسبت إلى الجامعة اللبنانيّة، في فرع العلوم السياسيّة ثمّ وقعت لي ظروف أربكتني وأعاقتني عن متابعة الدراسة في كلّيّة الحقوق، لكن حمّسني بعض الأصدقاء على أن أنتسب إلى جامعة بيروت العربيّة، كان اتّجاهي نحو الأدب وهذا شيء طبيعيّ، ولكن لم أدرِ كيف وجدت نفسي في قسم التاريخ ومضيت في هذا القسم وكانت دراستي طبيعيّة، وكنت أنال علامات رفيعة وكنت أقوم بنشاطات ثقافيّة واجتماعيّة خلال هذه الأعوام.

لم أتابع مباشرة، أمضيت سنة درست فيها بصفة متعاقد، كلّيًّا، في ثانوية بنت جبيل، ثم رأيت أن أذهب إلى فرنسا من أجل الدكتوراه وبقيت ثلاث سنوات هناك ونلت شهادة الحلقة الثالثة “3ème Cycle” سنة 1971 من جامعة غرينوبل. كانت الأطروحة عن “الاضطراب العراقيّ” كان العراق منذ العهد الأمويّ مضطربًا وبقي حتّى الآن، وأخذت نموذج ثورة ابن الأشعث، وهذه أعظم ثورات العراق في العهد الأمويّ، ونلت عليها تقدير مشرّف جدًّا.

بعد عودتي انتسبت إلى الجامعة اللبنانيّة مدرّسًا وأستاذًا ثانويًّا في ثانوية رأس النبع. ثمّ في العام التالي 1972 تفرّغت في الجامعة اللبنانيّة، في كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكانت الدكتورة زاهية قدّورة عميدة كلّيّة الآداب، أصرّت على أن أتفرّغ مع العلم أنّني كنت متردّدًا، والتفرّغ لا يوازي الملاك. هناك مخاطرة أنّ المتفرّغ معرّض للعزل بين حين وآخر وإن كان لا يتغيّر شيء في لبنان بالنتيجة.

امتياز الدراسات الإسلاميّة

طبعًا، لم أشأ أن أكتفي بأطروحة الحلقة الثالثة فحامل هذه الشهادة يتوقّف عند حدّ معيّن فلا يتلقّى بعد ذلك ترقيات، يصبح أستاذًا مساعدًا فقط. فتابعت، وأنا بدأت الكتابة حينذاك، بعد سنتين أو ثلاث، لم أتوقّف عن الدراسة وأنا أمارس التدريس كأيّ أستاذ ثانويّ أو ابتدائي. وبعد عشر سنوات تقريبًا (1981)، ناقشت الدكتوراه الفئة الأولى، ودكتوراه الدولة، في جامعة القدّيس يوسف، كنت عازمًا على الذهاب إلى مصر، كنت أدرس آنذاك في جامعة بيروت العربيّة، بالاضافة إلى الجامعة اللبنانيّة؛ وقد تسجّلت باعتبار أنّ التاريخ الإسلاميّ، إذا كان يطمح الطالب أو الأستاذ أن يعمّق دراساته التاريخيّة الإسلاميّة فطبعًا القاهرة هي المجال المناسب.

ولكن ذات يوم يتّصل بي الدكتور الأستاذ المرحوم نقولا زيادة، وكنا أصدقاء على تفاوت العمر بيننا؛ كان هو متقاعدًا من الجامعة الأميركيّة، وقال لي: أنت تشرف على الماجستير والدكتوراه في الحلقة الثالثة في جامعة القدّيس يوسف (آنذاك)، فأنت على علاقة مع هذه الجامعة (القديس يوسف)، فلماذا لا تسجّل هناك، ونحن هنا، بدل أن تتجشّم عناء السفر إلى القاهرة وما يترتّب عليك من أعباء ماليّة، فرضخت لنصيحته، ولكن هذا كان تحدّيًا لي، كان يريد أن يشرف عليّ المرحوم الأب تيي، ولكن شعَر الأب تيي أن الدكتور زيادة يرغب في ذلك، ومن دون أن يشعر أفسح له في المجال.

ذهبت إلى فرنسا وبقيت ثلاث سنوات، وهناك نلت شهادة الحلقة الثالثة “3ème Cycle” سنة 1971 من جامعة غرينوبل. كانت الأطروحة عن “الاضطراب العراقيّ” كان العراق منذ العهد الأمويّ مضطربًا وبقي حتّى الآن.

كان هذا تحدّيًا وهم شبه زملاء لي، أقول زملاء فعلًا وكلّهم أساتذة كبار وإن كنت أشرف على موضوعات في الحلقة الثالثة وفي الماجستير، إنّما كنت أريد أن أقدّم عملًا مميّزًا، لو ذهبت إلى مصر من المؤكّد أنّني ما كنت أستطعت القيام بمثل هذا العمل، ونلت درجة امتياز، بموضوع “الحجاز والدولة الإسلاميّة”. دراستي عن إشكاليّة العلاقة مع السلطة المركزّية في القرن الأوّل الهجري؛ الحجاز كان هو المركز قبل الإسلام، مكّة والإيلاف وحركة التجارة العالميّة ثمّ الإسلام والاستقطاب مع الإسلام، ولكن بعد سقوط الخلافة الرشيديّة، بدأ يذوي الحجاز ويتراجع، وانتقل الثقل إلى الأمصار والولايات، وبخاصة الشام والعراق ومصر.

أول كتاب

أول كتاب كان بالمصادفة كان “تاريخ العرب السياسيّ، من فجر الإسلام حتّى سقوط بغداد” كنت أدرس مادّة في الجامعة اللبنانيّة، قسم التاريخ، وكان هناك أستاذ من جامعة دمشق، هو الأستاذ الدكتور سهيل زكّار، من كبار المؤرّخين في جامعة دمشق وقد حدث أن خطّطوا لمادّة جديدة على أن تدرّس في العام التالي بعنوان “مدخل إلى التاريخ العربيّ العام” فسألني ما رأيك أن نكتب معًا ونؤلّف كتابًا سويّة؟ فتهيّبت الأمر في البداية، كنت أكتب أشياء لا علاقة لها بالأدب، لكن خضت التجربة وكلّ منّا أخذ قسمًا وبدأ في كتابته حتّى أنجز الكتاب سنة 1974 ومن الطريف أنّ هذا الكتاب نفد بسرعة لا تتجاوز السنة، صدر عن دار الفكر ببيروت. طبعه الدكتور سهيل زّكار في دمشق وأضاف عليه بعض التعديلات.

“التوابون” دليلي إلى السيّد نصرالله

الكتاب الثاني، “التوّابون” وهذا الكتاب أيضًا جاء صدفة، كانت هناك سلسلة من الكتب، طبعته أوّلًا بعنوان “سليمان بن صلد الخزاعيّ، قائد حركة التوّابين” هؤلاء الذين ثاروا بعد كربلاء، شعروا بالتقصير والذنب وارادوا أن يكفّروا عن ذلك، فقاموا بحركة شبه انتحاريّة؛ هذا الكتاب صدر بالطبعة الثانية بعنوان “التوابون” وأخذ من الصدى ما لم يأخذه كتاب آخر. الطبعة الأولى كانت سنة 1975 والثانية 1978 عن دار التعارف. وأذكر أنّ السيّد حسن نصرالله عندما ذهبنا لتهنئته بمنصبه الأمين العام الجديد لحزب الله ولم أكن أعرفه، ولكن عندما عرفني هو قال لي: قرأت لك كتاب “التوابون”. هذا الكتاب ترجم إلى الفارسيّة العام 1979 لأنّ الثورة في إيران احتاجت مثل هذا النوع من الكتب.

(يتبع)