لبنان الستّينيّات شاشة هشّة وكواليس بؤس ونزوح

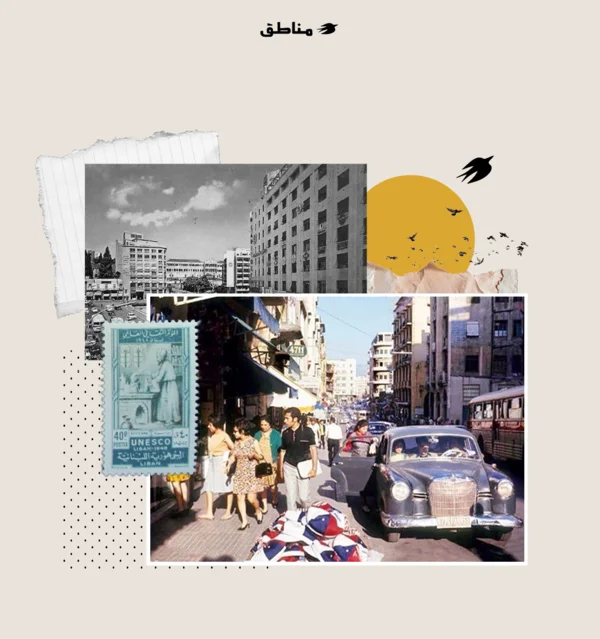

كان لبنان في الستّينيّات مسرحًا مفتوحًا على العالم. بدت بيروت وكأنّها شاشة عرض واسعة: على واجهتها بريق الفنادق الفاخرة، أضواء الحمرا، أزياء باريسيّة تتجوّل في شوارع ضيّقة؛ وفي خلفيّتها مخيّمات اللاجئين، رائحة التبغ، وصوت الباعة الجوّالين. هنا تكثّف المشهد اللبنانيّ كـ “أسطورة”، بالمعنى الذي يقصده رولان بارت: صورة جماعيّة يتبنّاها الناس عن أنفسهم، لكنّها في الوقت عينه تخفي التناقضات التي ستنفجر لاحقًا.

الشهابية أو الدولة كأبٍ صارم

مثّلت رئاسة فؤاد شهاب (بين 1958– 1964) محاولة لتأسيس دولة حديثة. لم تكن الشهابيّة مجرّد إدارة تقنيّة، بل مشروع لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن. شبكات التنمية الريفيّة، بعثات الإدارة، إصلاح الجيش والأمن، كلّها بدت وكأنّها محاولة لانتزاع لبنان من أيدي الزعامات الطائفيّة.

لكن في الذاكرة الشعبيّة، صارت الشهابيّة أقرب إلى “الأب البيروقراطيّ”: سلطة تراقب وتخطّط، لكنّها لا تمنح الدفء. المعارضة، بقيادة كميل شمعون وريمون إدّه، قرأت هذه التجربة كخطر على “حرّيّة” لبنان. هكذا تحوّل الصراع السياسيّ إلى سؤال رمزيّ: “هل أنّ الدولة حضن جامع أم جهاز مراقبة؟”.

من المقهى إلى الأسطورة

في شارع بلسّ، مقهى “هورس شو” كان يشبه برلمانًا ثقافيًّا. أدونيس يناقش يوسف الخال، أُنسي الحاج يكتب قصيدته الحرّة، وغسّان كنفاني يعرض مسودّاته الأولى. في المقاهي الأخرى، كان نزار قبّاني يلتقي جمهوره، ومحمود درويش يكتشف بيروت كمنفى محتمل.

هذا المشهد بدا “طقسًا أنثروبّولوجيًّا”. الكلمة الشعريّة صارت رمزًا للمقاومة، والمسرح الرحبانيّ أعاد اختراع القرية اللبنانيّة كفردوس مفقود. فيروز، بصوتها كانت قد تبرعمت كأيقونة حديثة، اختصرت “هويّة لبنان” بوجهها الملائكيّ وأغانيها التي تحاكي جبلًا وبحرًا وقريةً في آن واحد.

واجهة زجاجيّة على بحر هشّ

“سويسرا الشرق” كان توصيفًا دقيقًا، والمصارف انتشرت كمعابد زجاجيّة، والسياحة جذبت رؤوس الأموال الهاربة من مصر الناصريّة والعراق البعثيّ. تحوّلت الفنادق الكبرى مثل “فينيسيا” إلى رمز لبيروت الدوليّة، حيث يمكن أن ترى داليدا تغنّي، وصوفيا لورين تستجمّ، ورجال المال العرب يودعون ثرواتهم.

لكن خلف هذه الواجهة، كان هناك واقع آخر: نزوح ريفيّ كثيف نحو العاصمة، عشوائيّات في النبعة والمصيطبة، عمّال يكدحون في البناء دون ضمانات. هكذا ظهر لبنان بشخصيّتين: واجهة بورجوازيّة برّاقة، وجسد اجتماعيّ هشّ.

المجتمع والتحوّلات اليوميّة

في الستّينيّات، بدأت ملامح طبقة وسطى بالظهور. موظّفون في المصارف، أساتذة جامعات، صحافيّون، موظّفو الدولة. النساء البيروتيّات دخلن إلى الحياة العامّة بملابس أوروبّيّة، بينما بقيت القرى متمسّكة بطقوسها التقليديّة: زواج جماعيّ، أعراس تمتدّ أيّامًا، عائلة كبيرة تتحكّم بمصير فرد.

الأنثروبّولوجيّ الذي يراقب هذه المرحلة يلتقط مشهدين متوازيين: طالبة جامعيّة في الحمرا تحمل كتبًا فرنسيّة وتناقش الماركسيّة، وفتاة ريفيّة في البقاع تنتظر خطيبها العائد من السفر. كلاهما ينتمي إلى لبنان، لكنّهما يعيشان زمنين مختلفين.

الظلّ الثقيل للنزاع

غيّرت هزيمة الـ 1967 المعادلات. بيروت لم تعد فقط عاصمة للموضة والسياحة، بل تحوّلت إلى منبر سياسيّ. الجامعات امتلأت بالهتافات، والمخيّمات الفلسطينيّة صارت جزءًا من النسيج المدينيّ. ظهرت أغنيات جديدة، أكثر حدّة، ترافقها صور الشهداء ورايات المقاومة.

في هذه اللحظة، تشكّل “لبنان المزدوج”: بلد يُروّج نفسه كجنّة استوائيّة سياحيّة، وبلد يُستدرج إلى قلب الصراع العربيّ– الإسرائيليّ. هذا التناقض سيحمل معه بذور الحرب التي ستنفجر لاحقًا.

بيروت الليليّة: اللهو طقس جماعيّ

كان الليل في بيروت الستّينيّات احتفالًا مستمرًّا. كازينو لبنان تكرّس رمزًا لمفهوم الحرّيّة والانفتاح. الملاهي الليليّة في جونية والروشة اجتذبت الأوروبّيّين والعرب، وكان المغنّون يقدّمون حفلاتهم كطقوس جماعيّة للانتماء.

لكن حتّى هذه الحياة الليليّة كانت تحمل دلالة أعمق، اللهو كان متعة ووسيلة للهروب من التوتّرات السياسيّة. الرقص هنا علامة على “رغبة جماعيّة في إنكار الخطر”، تمامًا كما يصف بارت الطقوس الشعبيّة التي تُخفي تحتها قلقًا بنيويًّا.

كان الليل في بيروت الستّينيّات احتفالًا مستمرًّا. كازينو لبنان تكرّس رمزًا لمفهوم الحرّيّة والانفتاح

الهجرة والبحث عن الآخر

خلف صورة لبنان المزدهر، كانت الهجرة تعمل مثل عرض لاكاني؛ مشهد يكشف قلقًا أعمق من مجرّد البحث عن عمل. آلاف اللبنانيّين شدّوا الرحال نحو إفريقيا الغربيّة وأميركا اللاتينيّة، وحملوا معهم ما هو أكثر من جواز سفر وحقائب؛ حملوا جرح الانتماء في لاوعيهم. لبنان، البلد الصغير الممزّق بين صورة الفردوس وحدود الجغرافيا، عاش دائمًا في حالة نقص (Manque)؛ نقص في الأمن، في الاستقرار، في العدالة. هذا النقص دفع الجسد إلى الرحيل، كأنّه يبحث عن “الآخر الكبير” الذي يمنحه اعترافًا كاملًا خارج الوطن.

الهجرة في الستّينيّات تحوّلت إلى طقس نفسيّ متوارث: الأب يهاجر ليبني بيتًا في القرية، ويثبّت صورته كـ “اسم- الأب”(Nom-du-Père) الذي يضمن استمراريّة العائلة. الأم تنتظر رسائل المال، وتنتظر معها رسالة رمزيّة تؤكّد حضور الزوج على رغم الغياب. الأبناء يكبرون ممزّقين بين صورتين: صورة الوطن كـ “خيال مثاليّ”، وصورة الغربة كـ “مرآة” تعكس ما ينقصه الوطن. في هذا التمزّق تتشكّل ذات لبنانيّة متشظّية، محكومة بالارتحال كقدر، وبالاغتراب كعلامة هويّة.

الأنثروبّولوجيّ يقرأ في الهجرة انتقالًا من مكان إلى آخر، واللاكاني يقرأ فيها تكرارًا للرغبة المستحيلة: الرغبة في وطن كامل، في اعتراف غير منقوص، في فردوس متماسك. الهجرة تجسّد الوجه الخفيّ للفردوس، لأنّ الفردوس نفسه يقوم على نقصٍ بنيويّ، والهجرة تفضح هذا النقص وتجعله مرئيًّا.

صورة المرأة الأيقونة والتقليد

في الإعلانات والمجلّات، برزت المرأة اللبنانيّة أيقونة للحداثة: شعر قصير، فساتين باريسيّة، حضور علنيّ في الإعلام. صباح قدّمت انعكاسًا طبيعيًّا لحال تلك المرأة؛ صورة السيّدة التي تعيش الحياة بضحكة متوائمة مع صخب بيروت، لكنّها في الوقت ذاته جسّدت صوت الريف في أغنيتها الشهيرة “عالضيعة يمّا عالضيعة“. ضحكتها على المسرح بدت امتدادًا لضحكة المدينة المندفعة نحو الانفتاح، بينما صوتها الشعبيّ ظلّ يحمل حنينًا إلى القرية والأرض. بهذا المعنى، غدت صباح جسرًا رمزيًّا بين المدينة الحديثة والريف التقليديّ، بين صورة المرأة المتحرّرة وصورة الابنة الوفيّة لأصولها.

وفي الأرياف، بقيت المرأة تؤدّي أدوارها الصارمة؛ في البيت، في الحقل، وفي الطقوس العائليّة. هكذا تبلورت ثنائيّة لافتة، صباح كأيقونة حرّيّة وبهجة مدينيّة – ريفيّة، والمرأة القرويّة كحارسة لذاكرة العائلة والتقاليد. الصورة النسائيّة اللبنانيّة في الستّينيّات لم تتجسّد في وجه واحد، بل في تعدّديّة جمعت بين الصخب والهدوء، وبين ضحكة المسرح وصمت الحقول.

المتمركزون فوق كراسيهم

في الستّينيّات، بدا لبنان وكأنّه يعيش على توازن هشّ بين مكوّناته. الموارنة أمسكوا بموقع الرئاسة باعتباره مركز القرار وضمانة النفوذ، السنّة تولّوا رئاسة الحكومة وأداروا مفاصل الاقتصاد والسياسة الخارجيّة، فيما كان الشيعة يدخلون تدريجًا إلى معادلة الدولة مع بروز نجم السيّد موسى الصدر، من موقع متواضع للطائفة بعد عقود من التهميش. هذا التوزيع يقوم بصلابة ظاهريّة، أشبه بترتيب موقّت يتبلور على تقاطعات محلّيّة وإقليميّة ودوليّة.

مع هزيمة الـ 67 (1967) وصعود المقاومة الفلسطينيّة، أخذت الأرض اللبنانيّة تتحوّل إلى ساحة تجاذب. نقل دخول الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة المعادلة من توازن داخليّ إلى انفتاح على صراع عربيّ- إسرائيليّ يتجاوز قدرة الدولة على ضبطه. الطوائف وجدت نفسها أمام امتحان جديد، الموارنة شعروا أنّ موقعهم مهدّد، السنّة رأوا فرصة لإعادة وصل لبنان بالقضيّة المركزيّة، والشيعة بدأوا يطلّون على المسرح من موقع جديد تفرضه الجغرافيا الجنوبيّة المفتوحة على الاشتباك.

بهذا المعنى، كانت الستّينيّات مرحلة انتقاليّة حملت بذور الحرب الأهليّة. النظام الطائفيّ الذي صمد لعقود عدّة كترتيب هشّ لم يعد قادرًا على امتصاص الضغوط، ومع اتّساع الصراع الإقليميّ، تحوّلت السياسة اللبنانيّة من إدارة توازنات داخليّة إلى ساحة صراع تتقاطع فيها الحسابات العربيّة والدوليّة.

لبنان فردوس هشّ

لبنان الستّينيّات كان فردوسًا بالفعل، لكنّه فردوس هشّ. على الواجهة، موسيقى الرحابنة، مقاهي بيروت، فنادق فخمة، صحافة مزدهرة، وانفتاح لا مثيل له. في العمق، تفاوت اجتماعي صارخ، هجرة صامتة، طوائف متحفّزة، وقضيّة فلسطينيّة تقترب كعاصفة.

كأنّ البلد عاش في تلك المرحلة على إيقاع أسطوريّ، فكلّ يوم احتفال، وكلّ ليلة مهرجان، لكن خلف هذا الضوء كان قمّة ظل طويل. بيروت الستّينيّات، مثل صورة فوتوغرافيّة قديمة، ما زالت حتّى اليوم مرجعًا للحنين، وأيضًا مفتاحًا لفهم كيف انتقل لبنان من “سويسرا الشرق” إلى حلبة الحرب.