لم تعُد الجُدران دفاتر المجانين!

ليست الكتابة بحسب بعض الباحثين مجرد حاملة للأفكار، بل هي أبتكار ثقافيّ جليل، تقنيّة فكريّة أدخلت البشريّة في طور جديد، حقّقت من خلاله طفرة في مسيرتها. وهي لم تعد في راهن أيّامنا رصدًا، أو منتجًا محاطًا بهالة من التقديس يصدر من “عبقر” في وادي الجنّ، ولا ينفكّ لغزها إلّا بتمائم وأحراز وإرشادات من كتب ونصائح تقرّب الخطو إليها. والحال، فمنذ أختراع المطبعة في القرن السادس عشر في الغرب وعلمنة المعرفة ودمقرطة الكتابة بتنا نعيش في ما يسمّى “حضارة الكتابة” و”مجتمعات الكتابة”، حيث يحتلّ الأدب الجانب النبيل فيها.

كتابة دنيا

غير أن عالم اليوم يزخر بأنواع “دنيا” من الكتابة، منها ما يطلق عليه “الكتابة البيتيّة” ومصدرها الحياة الخاصّة للناس، كما أنّها تملأ الوجود الأجتماعيّ برمّته: من أمكنة وتواريخ الأشياء التي نشتريها إلى طريقة الأستعمال والصيانة، إلى ألبومات الصور المؤرّخة بدقّة، مناسباتها وظروف ألتقاطها، نسجّل خوفًا من النسيّان، التدوين ذاكرة.

في منزل الكتابة هذا نجد تعبيرًا عن أستخدامات الكتابة البيتيّة: “نسجّل ما لا نريد أن ننساه”، وهذه تمنح أفكارنا وجودًا موضوعيًّا. وتعدّ النساء رائدات في الكتابة البيتيّة. ومن السهولة أن تتحوّل هذه الجمل البسيطة المكتوبة إلى سجلّ يوميّ يؤرّخ لمسار الفرد والعائلة على طريقته. وقد تابع الروائيّ والسيميائيّ الإيطاليّ الراحل أمبرتو إيكو (Umberto Eco 2016 – 1932) هوس العالم القديم والحديث بالتسجيل في اللوائح فأصدر كتابه المهمّ “دوار اللوائح” (Vertige de la liste) سنة 2009. والمفارقة التي يراها هي في الألفة العمليّة للمسألة وغرابتها النظريّة في آن، فهي تقوم على تنظيم الفكر والأفعال في تتابع يقف بالضرورة عند غاية.

وثمّة “كتابة مُستعارة” تجعل من البطاقات الحاملة للأفكار والمعبّرة عن المشاعر: تعزية في حال وجود وفاة، تهنئة في حال الزواج أو ولادة طفل، والبطاقات البريديّة في حال السفر. إنّها طقوس أجتماعيّة يتقدّم فيها الشكل والحامل (نوعيّة البطاقة) على البلاغة اللغويّة في صوغ الرسالة. وسواء كانت الكتابة “مستعارة” أم ناقلة لعبارات شائعة ومتداولة، فهي تعبّر في غالب الأحيان عن الهويّة الشخصيّة والعائليّة والاجتماعيّة وعن الأنتماء إلى مجموعة، فدفتر ولادة الطفل الذي تكتبه الأمّ بعناية وشجرة النسب أو البوم الصور، هذه أشياء تهدف كلّها إلى جعل العائلة “موجودة”.

وحتّى الكتابات التي نلحظها على الزجاج الخلفيّ أو الأماميّ أو داخل السيّارات والباصات، مثل: “لا تسرع یا بابا نحن ناطرينك”أو “بانتظارك”، “حلو الرواق”، “طول ما أنت غايب ما ليش حبايب”، “یا رضا الله ورضا الوالدين”، “الحبّ كلّه”، “اتعب وأنت صغير، عشان بس تكبر تموت من التعب”، “اللّي باعك ما تبيعه، قدّمه هديّة”… الخ.

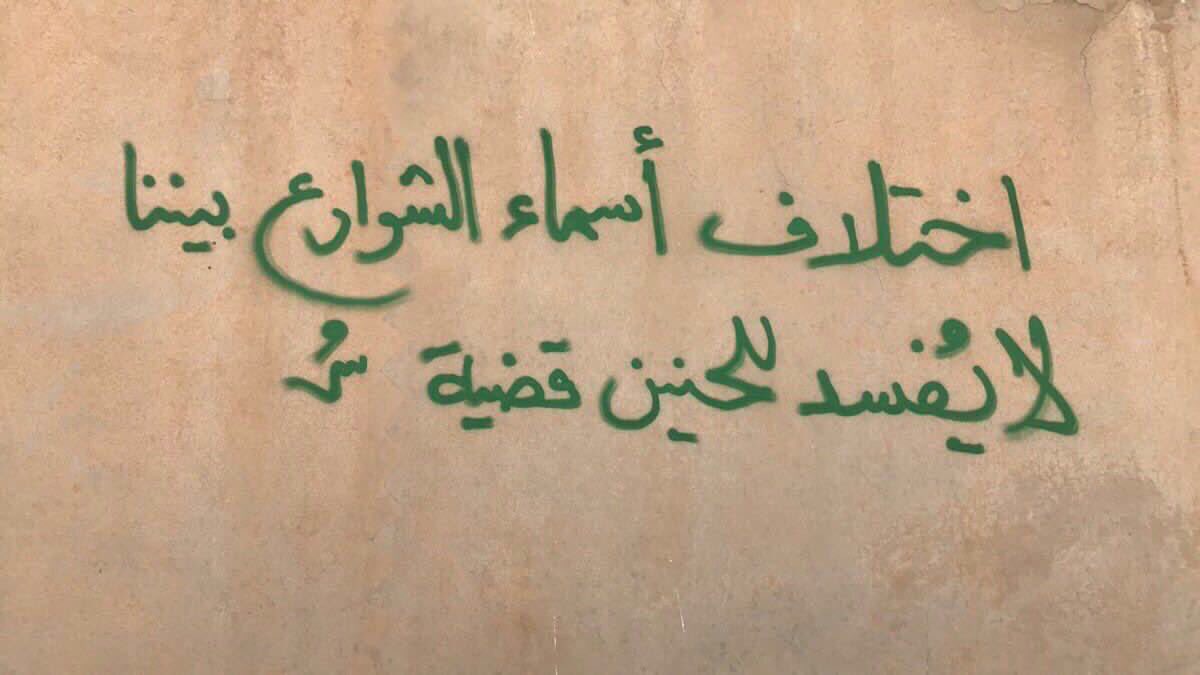

حيطان المدينة

والشباب على نحو عام، يتبنّون كلمات الأغاني الرائجة وبعض قصائد الحبّ الشهيرة، ويعبّرون عن آرائهم السياسيّة والاجتماعيّة على الجدران في حال الكبت وقمع الرأي. واذا كانت هذه الممارسة “كتابة ذكوريّة” يضطلع بها الشبّان بامتياز. فنقرأ على حيطان الأنفاق في بيروت الكبرى: “الحبّ مثل Sales فيه لقطات” (أي أنّ الحبّ مثل موسم التنزيلات قد يحظى فيه المرء بقصّة حبّ فريدة) و”بحبّك يا سوسو”، وسباب وشتائم أيضًا لفريق رياضيّ منافس أو مناصرة فريق بعينه.

الشباب على نحو عام، يتبنّون كلمات الأغاني الرائجة وبعض قصائد الحبّ الشهيرة، ويعبّرون عن آرائهم السياسيّة والاجتماعيّة على الجدران في حال الكبت وقمع الرأي

ويلجأ بعض الشبّان إلى الشعر بتصرّف: “تكحّلت فأربكت ذاك الذي تاب عن الهوى” (وهي قصيدة لأحد الشعراء المعاصرين، نصّها الكامل: “سمراء تكحّلت فأربكت قلب الذي تاب عن العشق”). فإنّ الشابّات يلجأن إلى “المذكّرات” ذات الطابع الحميميّ التي تشي بهويتهّن “الأنثويّة”. إنّها لعبة أدوار يختار كلّ طرف وسيلة تقديم ذاته.

حيطان الفيسبوك

وفي الفضاء الثقافيّ الجديد والمعولم الذي نحياه، أنتشرت كتابة يحملها العالم الألكترونيّ الرقميّ (فيسبوك، مدوّنات، ومنتديات نقاش) تخضع لقواعد لغويّة ونحويّة جديدة، تختفي فيها ضوابط الأستعمال، والصيغ الأصطلاحيّة لصالح تعبير فيه حرّيّة أكثر، يقع في منتصف الطريق بين الملفوظ والمكتوب.

إنّها ساحة نقاش عالميّة “فضاء عامّ جديد” (أغورا) يجد الشباب مكانًا لهم فيه، ولأنّ الافتراضيّ سيّد الموقف، فقد لجأ عدد من المؤلّفين إلى إعادة نشر تعليقاتهم اليوميّة في كتاب خوفًا من طابعها الزائل، وهو الأصل فيها وفي مبدئها، مثلما فعل أحمد بيضون في “دفتر الفسبكة: نتف من سيرة البال والخاطر” (منشورات شرق الكتاب، 2013)، وعنده أنّ الفيسبوك: “يستوي وسيلة إعلام ووسيلة استعلام أيضًا.

وسيلة سيّئة، مثخنة بالثغرات إذا شئت الاستعلام عن الأخبار، ولكنّها أوفر فائدة إذا رغبت في الاطّلاع على المواقف. وهي سبيل إلى متع متنوّعة…”، وهي بالنسبة إلى نزيل بنت جبيل مثل اليوميّات، تهتم بالأحوال العامّة سياسة وأفراد: “نُشرت على الملأ الفايسبوكيّ يومًا بعد يوم، وهي بهذه المثابرة، ضدّ اليوميّات الحميمة”، وعلنيّتها “أبعد ما يكون البعد عن الغرضيّة، فهي تملي كلّ شيء فيها: تملي لغتها (أو لغاتها) وتملي موضوعاتها ومضامينها”.

ومن المفيد عرض رأي بيضون الصائب في الفيسبوك: “يكسر أنواعًا كثيرة من العزلة وينشئ أنواعًا كثيرة من العلاقات أو يعيد انشاءها. وقد يكون من أهمّ مفاعيله ارتداده على العلاقات الموصوفة بالواقعيّة ليكشف كونها افتراضيّة أو متوهّمة أيضًا! وأنّه لا يوجد واقع بشريّ لا يدخل الوهم أو المخيّلة في تشكيله”. وفي السيّاق نكتة ذاك الذي لديه ألف صديق افتراضيّ، وحين أراد أن ينقل بيته، لم يجد إلّا والده ليساعده في هذا الأمر.

بدوره استغل الدكتور جمال نعيم، الأستاذ في الجامعة اللبنانيّة، حيطان الفيسبوك لينشر كتاباته الفلسفيّة وتعليقاته الشذريّة، معتبرًا: “أنَّ الفلسفة التي تتوجَّه في جوهرها إلى الجميع عليها أن تغيِّرَ أسلوبَها في الكتابة بعدما دخلت البشريَّةُ في عصر الفضاء الافتراضيّ، وأن تستغلَّ هذه الفرصة التي أُتيحت لها لتتوجَّه من جديدٍ إلى البشريَّة جمعاء وتساهم بقسطها من التَّغيير”. وخوفًا من الزوال أعاد نشرها في كتاب حمل عنوان “الفلسفة في الفضاء الافتراضيّ” (بيروت، دار التنوير، 2019).

جملة هذه الممارسات الكتابيّة على الأوراق المهملة وعلى الحيطان الكثيرة، تطوي في ثناياها، على رغم ظرفيّتها وعابريّتها، أو إذا جاز التعبير في “لاوعيها” رغبة محرّمة في أن تصير أو تكون أدبًا “نبيلًا” بغضّ النظر عن حوامل هذه لأفكار.