مقام “حسن المقداد” الشّعري.. من هي “صَبَا”؟

“صَبا

يا وَردةَ المَدِّ المُوَشَّى

بجُرحٍ ما عِراقيٍّ يمانِي”

حسن المقداد

الّذي خلقَ الصّوت والإيقاع والمعنى المكثّف والموسيقى وبثّها بين أحرف اللغة العربيّة يرجعنا من خلالها إلى الفطرة، ويُشعرنا باللذة لأن الإجابة الوحيدة التي قد توقف نسل السؤال الفطري الذي لا بد سأله كل آدمي: “لماذا خُلقت؟”، هي اللذة. اللذة في الألم، والفرح، والحزن، والطرب، والأكل، والغناء، والبحث، والعيش، واللذة في لحظة الموت بحدّ ذاتها.

وقد تبدو هذه الإجابة سطحيّة بالنسبة للذين انشغلوا بالبحث عن أسباب أسمى للعيش. خُلقنا للشعور بالأشياء، لكي نسلو بها. خُلقنا لمعرفة الجمال، السُّكر جميل والرّقص والغناء كذلك ولكن الصّلاة في أقصى معانيها وتجرّداتها أجمل. هكذا بُنيَت العقائد، هكذا أشار القرآن: ترك الجمال والبحث عن الأجمل. لا تشبه لغة القرآن وإيقاعاتها المكتملة أيّة لغة أخرى في العالم.

لمعرفة الشعر يمكننا تخيّله شيخًا قديم الذنوب، والشاعر هو من يرجعه صبيًا ويكفّر عنه ذنوبه. أن تخلق شعرًا يعني أن تُرجع الشّعر طفلًا، أن تعيد خلقه وهذا ما فعله “حسن المقداد” الشّاعر الطفل الذي سيظلّ طفلًا، “أعير طفولتي لمن ارتداني” كما ورد في أبيات قصيدته التي جعل عنوانها “صَبَا” عنوانًا لمجموعته الشعريّة الرابعة الصّادرة مطلع هذا العام (2023) عن دار البيان العربي في بيروت.

مَن هي “صَبَا”؟

في مجموعته التي جعلها مساحةً لإثنتين وعشرين قصيدة، بين قصيدة عموديّة وقصيدة تفعيلة بدا حسن قادرًا على خلقِ صوتٍ جديد مكتمل بمزجه بين الصورة الشعرية والمعنى والهوية الجديدة والإيقاع. عند المدخل النثري للقصيدة المُعنونة “صَبَا” يعرّف الشاعر مقام الصَّبَا قائلًا إنّه المقام الذي لا ينافسه مقام آخر في شدّة الحزن، وإنّه المقام الوحيد الذي لا يماثل قراره جوابه، وهذا ما يجعله متفرّدًا لا يشبه أيّ مقام آخر.

حوّل حسن هذه الكلمات إلى إحساس ممهّدًا للجوّ الشعري، وكأنّ القصيدة ناقصة بدونها. كان سيضيع القارئ بالحزن الطربيّ من شدّة توتّر الإيقاع وحركته الّتي تتبع حركة الكلمة ومعناها في القصيدة، ولكن هذه العتبة هي ما برّر حزن صَبا الاستثنائي.

يعرّف الشاعر مقام الصَّبَا قائلًا إنّه المقام الذي لا ينافسه مقام آخر في شدّة الحزن، وإنّه المقام الوحيد الذي لا يماثل قراره جوابه، وهذا ما يجعله متفرّدًا لا يشبه أيّ مقام آخر

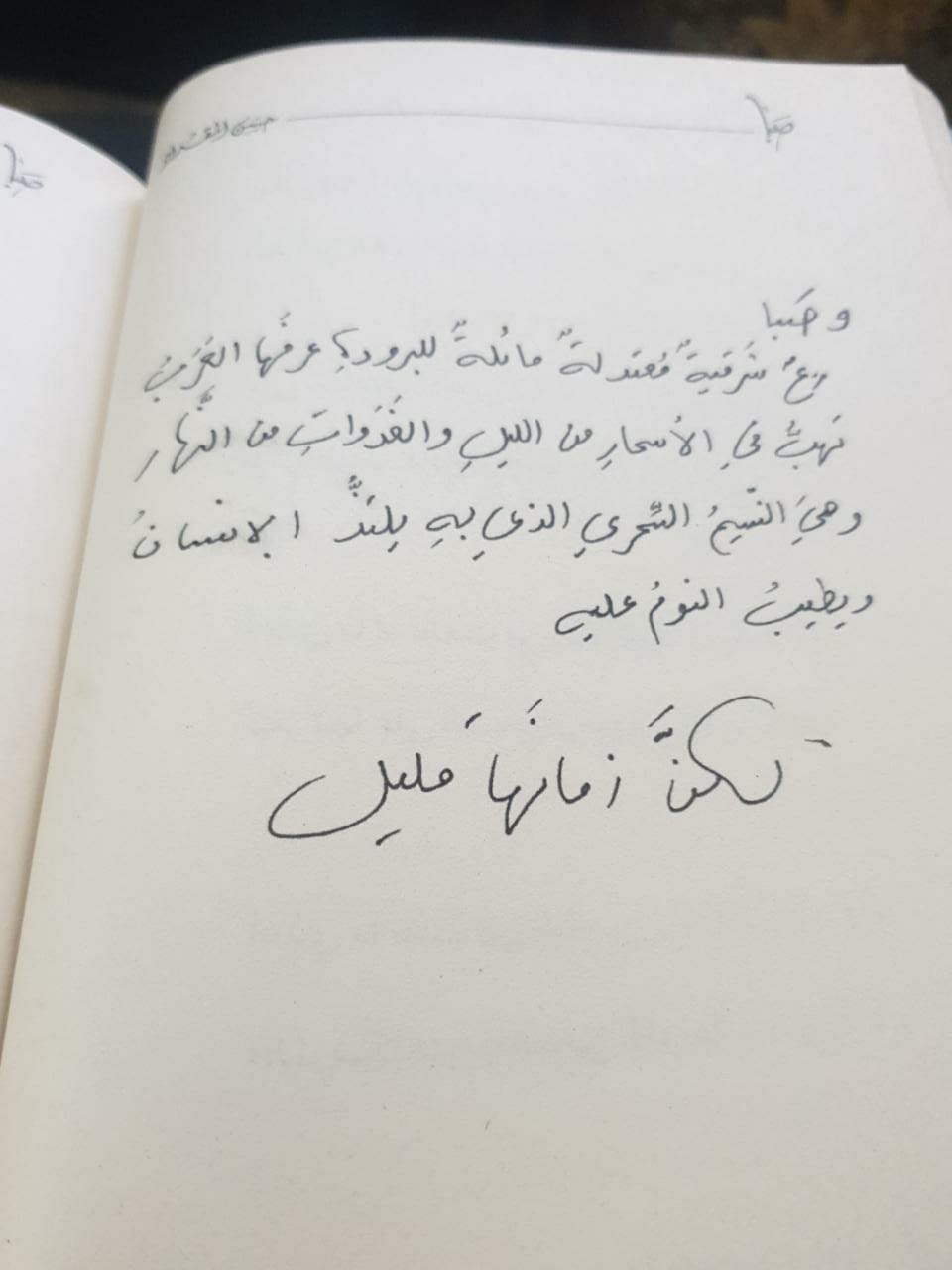

في مدخلٍ نثريّ آخر كتبه بخطّ يده قبل قصيدة “المؤنِسَة” يعيد المقداد صاحب ديوان “فأشارت إليه” تعريف “صَبَا” على أنّها رياح شرقيّة معتدلةُ مائلةٌ للبرودة عرفها العرب، تهبّ في الأسحار من اللّيل، والغدوات من النّهار، “وهي النّسيم السحري الذي به يلتذّ الإنسان”. فعل “يلتذّ” مرافق للأنس، ما يأخذنا إلى قصيدته “المؤنسة” مباشرة، والتي توحي أنّها بشكل أو بآخر إحياء لمؤنسة قيس بن الملوّح الشهيرة والتي سمّاها الأخير نسبة إلى الأنس الذي كان يشعر به كلّما استعادها.

يقول حسن:

وقد قيل: مات العامريّ بقفرةٍ

إذا مِتّ ردّوني إلى العشب والزهرِ

وقد قيل: داوِ العشق بالهجر

شبهةً

أنا رأي من يُشفى من الخمر بالخمر”.

قد لا يبدو من السهل التعامل مع الكلمات ومعانيها بدقة في اللغة العربية الواسعة. فكما أهدى حسن الديوان “إلى المؤنّث بالطّبع” محمّلاً الإهداء معنيين على الأقل، واحد منهما يشير إلى المؤنث المرأة و”بالطبع” للتأكيد، والآخر يشير إلى كل مؤنث بطباعه، ما يعد توسعة لمفهوم التأنيث باتجاه المجرّد والمحسوس، كذلك يمكن أن تحمل كلمة “صَبَا” معانيَ أخرى. مرّة تكون “صَبَا” امرأة، ومرّة تكون “وردة المدّ الموشّى بجرحٍ ما عراقيٍّ يماني”، ومرّة يقول إنّها المقام الذي لا ينافسه مقام آخر في شدّة الحزن، ومرّة تكون “صَبَا” النسيم السحريّ الذي به يلتذ الإنسان. ويجوز أن تكون فعلًا ماضيًا من الصّبوة بمدلول التيه والعشِقَ والتشوق، أو أن يكون المقصود بها العلم المؤنّث “صَبا” بكل شرقيّته وتكثيفه. من هي صَبَا إذًا؟

الأرجح أنها كلُّ هذا وربما أبعد، تتجاوز “صَبَا” الأشكال الفنية وتتسع، لتكون عملًا مؤهّلًا لأن يصير موسيقى، أو لوحة أو كشفًا ودخولًا في عوالم الغيب التي يُصعَب على غير الشّاعر الرائي دخولها. وهذا أحد آثار الصوفيّة الحاضرة بوضوح في المجموعة. فالتصوّف في بداياته وكلغة للتعبير استخدم الشعر باعتباره أبسط طريقة لنقل التجارب الروحية التي تبدو بدون السرد الشعري مجرد خيالات واهمة. ولا يبدو الغيب أو الكشف عن الغيب عملية صعبة ومستحيلة في الصوفية فهم يقسمون الخيال الطبيعي إلى قسمين: الخيال المنفصل وهو المرتبط بالغيب والله، والخيال المتصل الخاص بالإنسان ومشاعره الإدراكية وغير الإدراكية. وكلاهما نقدر عليه، فكان الشعر الطريق الأسهل لذلك.

من معالم هذا الكشف والدخول في عوالم الغيب في “صَبَا” يسمي الشاعر صاحب ديوان “المغني” قصيدته الثّامنة “القفز وراء الجدار” وربما يقصد القفز وراء جدار الغيب، فيقول:

إن اللواتي تخطّين الجدار معي

رأينَ حقًا وزارتهنّ أحلامُ

بعض الحدائق لا تحتاج غير سحابةٍ وشمسٍ

وبعضُ الشّعر إلهام

وفي أبيات أخرى يقول:

وأسمعينِي التي لا خوف يشغلُها

ولا تظنّ بأنّ الغَيب أوهامُ.

تتجاوز “صَبَا” الأشكال الفنية وتتسع، لتكون عملًا مؤهّلًا لأن يصير موسيقى، أو لوحة أو كشفًا ودخولًا في عوالم الغيب التي يُصعَب على غير الشّاعر الرائي دخولها

إذن فقد أعطى المقداد فرصة لخيال القارئ لأن يسرح ويتخيّل صَبا كما يحلو له. وكأن الشاعر مهتمٌّ بانطباعها قبل معناها المباشر. فخاطب القرّاء ونقل صوره الشعريّة من خلال هذا الانطباع وبدا واثقًا راسخ الفكرة حتى في أكثر المشاهد والأبيات حزنًا وانكسارًا:

لنغرق نوح لم يُكتَب نبيًا بلا غرقى

فما فضل الأمان؟

وما النُّساك لولا الغيّ فينا

ولولا النّار ما معنى الجنان؟.

في هذه الأبيات تبدو صَبَا وكأنّها روح الشّعر فقط، أي المنبع الشعري الداخلي للقصائد، والمقام (بالمعنى الصوفي) الذي من خلاله ينقل الشاعر أفكاره وشعره وتجليّاته. أمّا حسن توظيف هذه الأفكار وهذا الخلط في المعاني لنقل أفكار الشاعر هو ما تستطيع اللغة العربية وحدها فعله، وحسن استغلال هذه اللغة التي لا تنتهي معانيها إشارة واضحة لاقتراب عمل فني مثل “صَبَا” من الكمال.