من ندرة الصورة إلى زحمتها وانتشارها المدوّي

تأبيد اللحظة أم إيقاف الزمن، هل هذا ما دفع الإنسان إلى ابتكار الصورة واختراعها قبل مائتي عام؟ إنّه هاجس الخلود وعدم الركون إلى الفراغ وطيّ ذراع الغياب. إنّه هوس التوثيق وتكريس اللحظة كحاضر دائم، لا كماضٍ يتوارى خلف الغيم. مع الوقت أصبحت الصورة أكثر من صورة، أصبحت عالمًا ينطوي في إطار، ثمّ تحرّرت لتصبح فضاء، ومع الهواتف الذكيّة تحوّلت حياتنا إلى مجرّد صورة نقيم داخلها بشكل دائم.

في الماضي، كانت الصورة تنتظر اللحظة. تُهيّأ لها الزوايا، وتُختار بعناية، وكأنّها وعدٌ بحفظ الزمن. لم تكن تُلتقط عبثًا، بل كأنّها توقيع على حضورٍ لن يتكرّر.

بعض الصور لم تعد لأصحابها. خرجت من ألبوماتهم، ومن جدران منازلهم، وأصبحت جزءًا من الذاكرة الجماعيّة. نُشرت في الصحف، تصدّرت أغلفة المجلّات، عُلّقت على الجدران، وانتقلت من يدٍ إلى يد، ومن عينٍ إلى عين. أمّا اليوم، فيكفي أن نفتح هواتفنا لنصوّر كلّ ما حولنا بلا تفكير: الطعام، الوجوه، اللحظة، وحتّى اللاشيء.

هذه الوفرة البصريّة لم تكن دائمًا نعمة. نلتقط آلاف الصور، لكنّنا لا نعود إليها. لا نطبعها، لا نحتفظ بها في ألبوم، أو نُمرّرها بين الأيدي كما كنّا نفعل. نتركها تضيع في مجلّدات بلا أسماء، أو تُدفن في سيلٍ لا ينتهي من اللقطات المتشابهة.

متى فقدت الصورة هذا الثقل العاطفيّ؟ ربّما علينا أن نعود إلى لحظة ولادتها، لنفهم كيف تغيّرت، ولماذا تغيّرنا معها.

اللقطة الأولى

منذ اللحظة الأولى التي التُقطت فيها صورة في التاريخ، لم تكن مجرّد تجربة علميّة، بل كانت محاولة للإمساك بالزمن. أوّل صورة فوتوغرافيّة وُثّقت العام 1826 في فرنسا، لكنّها لم تكن واضحة ولا مفهومة، ومع ذلك، كانت ثورة: أخيرًا، أصبح بالإمكان حفظ مشهد كما هو، لا كما يُروى أو يُرسم.

لكنّ الصورة، منذ بداياتها، لم تكن متاحة للجميع. كانت نادرة، مكلفة، وتتطلّب جهدًا كبيرًا لتحضيرها وتحميضها. وهذا ما جعلها تلقائيًّا شيئًا ذا قيمة. لم تكن الكاميرا موجودة في كلّ بيت، ولم يكن التصوير نشاطًا يوميًّا. كانت الصورة تُلتقط مرّة واحدة في مناسبة نادرة، وغالبًا بملابس رسميّة ووقفة جدّيّة. الناس لم يبتسموا كثيرًا في الصور القديمة، ليس لأنّهم لا يفرحون، بل لأنّهم كانوا يدركون أنّ هذه الصورة ستبقى، وأنّها تمثّلهم أمام المستقبل.

ليست كلّ صورة توثيقًا لما مضى. بعض الصور تصنع الزمن بحدّ ذاته. لقطات التُقطت في لحظة، فتحوّلت إلى ذاكرة حيّة، بل إلى حدثٍ لا يُنسى.

كانت الصورة هي الوسيلة الوحيدة لحبس لحظة. لقطة لحفل زفاف، صورة تخرّج، طفل في يوم ميلاده الأوّل، تفاصيل صغيرة، لكنّها كانت كافية لتعيد الزمن بأكمله عندما تُفتح الألبومات بعد سنوات.

في ذلك الوقت، لم يكن بالإمكان حذف الصورة. كانت تبقى كما هي، بخدوشها أو غباشها أو نظراتها البعيدة. وهذا ما جعلها حقيقيّة، وصادقة، ومليئة بحضورٍ لا يمكن تكراره.

صورٌ عبرت الزمن

ليست كلّ صورة توثيقًا لما مضى. بعض الصور تصنع الزمن بحدّ ذاته. لقطات التُقطت في لحظة، فتحوّلت إلى ذاكرة حيّة، بل إلى حدثٍ لا يُنسى.

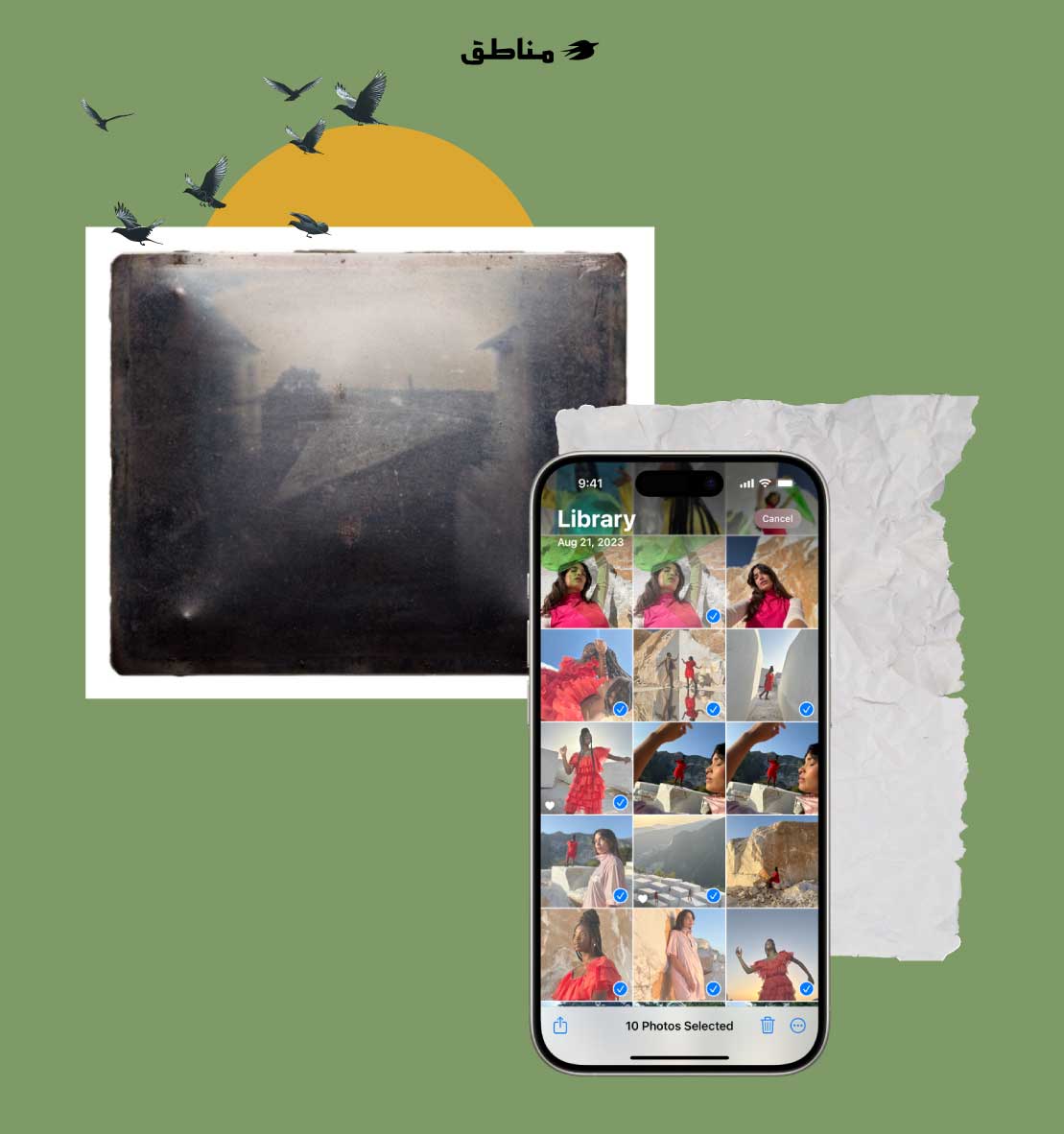

في صباح ريفيّ من العام 1826، وقف جوزيف نيسيفور نييبس عند نافذة منزله في فرنسا، وأعدّ جهازًا بسيطًا صنعه بنفسه مستخدمًا لوحًا معدنيًّا مطليًّا بمادة البيتومين (القارّ)، ثم وجّهه نحو أسطح المنازل تحت الشمس. ثماني ساعات من الانتظار كانت كافية لتثبيت أوّل صورة فوتوغرافيّة عرفها العالم. لا وجوه، لا أحداث، فقط ضوء وظلال، لكنّها كانت البداية. هذه الصورة، على رغم بساطتها، حملت الشرارة الأولى لثورة بصريّة لا تزال تؤثّر فينا حتّى اليوم، وهي محفوظة اليوم في مركز العلوم بجامعة تكساس.

بعد عقد من ولادة أوّل صورة فوتوغرافيّة، وقف المصوّر لويس داجير على رصيف شارع بوليفار دو تمبل في باريس، محاولًا أن يوثّق صخب المدينة. لكنّ عدسته البدائيّة لم تكن قادرة على التقاط الحركة السريعة، فبقي الشارع خاليًا في الصورة عدا رجلٌ وحيد، كان يلمّع حذاءه، فظلّ واقفًا بما يكفي ليُخلّد كأوّل إنسان يظهر في صورة فوتوغرافيّة. لم يكن يعلم أنّه سيبقى هناك إلى الأبد، في أرشيف الذاكرة البصريّة، والصورة اليوم محفوظة في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة.

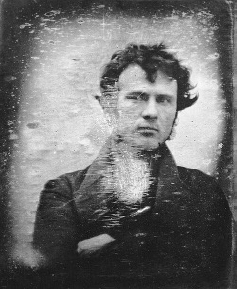

بعد عام واحد فقط، في 1839، قرّر الشاب الأميركيّ روبرت كورنيليوس أن يلتقط صورة لنفسه في ساحة خلف متجر والده بفيلادلفيا. ثبّت الكاميرا، أسرع إلى مكانه، وانتظر لبضع دقائق في صمت تام. لم يكن مبتسمًا، بل بدا كمن يتأمّل نفسه لأوّل مرة. تلك التجربة الشخصيّة تحوّلت إلى أوّل صورة ذاتيّة في التاريخ، أوّل “سيلفي” بلغة اليوم، وهي محفوظة في مكتبة الكونغرس الأميركيّ.

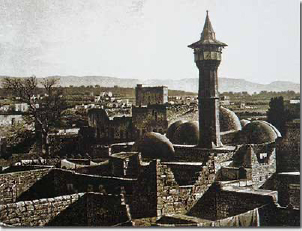

من أقدم ما وُثّق بصريًّا لبيروت صورة التُقطت سنة 1840 بعدسة كلّ من هوراس فيرنيه وفريديريك غوبيل فيسكيه، خلال مرورهما بالمدينة ضمن رحلة طويلة في مدن السلطنة العثمانيّة. تظهر في مقدّمة الصورة مئذنة جامع السرايا، وتبدو بيروت خلالها مدينة صغيرة وهادئة لم تدخل بعد زمن التحوّلات العمرانيّة الكبرى. التُقطت الصورة بتقنيّة “الداجيروتايب”. وعلى رغم أنّ الأصل ضاع، بقيت منها نسخة مطبوعة تُعتبر اليوم أقدم صورة فوتوغرافيّة معروفة للمدينة، وما زالت محفوظة ضمن أرشيف بصري نادر يوثّق ملامح بيروت كما لم نعرفها.

وفي العام 1936، خلال أسوأ سنوات الكساد الكبير، كانت المصوّرة دوروثيا لانغ تجوب أميركا لتوثيق معاناة العائلات النازحة. وفي خيمة مهترئة، جلست فلورنس طومسون تحتضن أطفالها وتحمل نظرة تعب لا تنكسر. لم تكن تعلم أنّ صورتها ستصبح من أكثر الصور تأثيرًا في القرن العشرين، رمزًا للألم والصبر والصمود. هذه الصورة الخالدة محفوظة اليوم في مكتبة الكونغرس الأميركيّ.

عندما تحرّرت الصورة

في ثمانينيّات القرن الماضي، وبينما كانت الكاميرات التقليديّة تعتمد على الفيلم والتحميض، كانت هناك ثورة هادئة تتشكّل في مختبرات التكنولوجيا. أوّل كاميرا رقميّة تجريبية وُلدت في مختبرات “كوداك” العام 1975، على يد المهندس ستيف ساسون، وكانت تلتقط الصور وتحفظها على شريط كاسيت، وتعرضها على شاشة تلفاز. لم يكن أحد يتخيّل حينها أنّ هذه الآلة الضخمة ذات الجودة المحدودة ستغيّر كلّ شيء لاحقًا.

بحلول التسعينيّات، بدأت الشركات الكبرى تدخل السباق الرقميّ، من سوني إلى كانون ونيكون، وظهرت أولى الكاميرات التجاريّة التي يمكنها التقاط صور رقميّة دون الحاجة إلى فيلم. أصبحت الصورة تُحفظ على بطاقة ذاكرة، وتُنقل مباشرة إلى الحاسوب، وتُعدّل دون المرور بمختبرات التحميض.

ومع مطلع الألفيّة، تحوّلت الكاميرا الرقميّة من أداة تقنيّة إلى سلعة استهلاكيّة، يمكن لأيّ شخص اقتناؤها. لم تعد الصورة تحتاج إلى زمن انتظار، ولا إلى كلفة طباعة. ضغطة زر، ثمّ مراجعة فوريّة، ثمّ حذف أو مشاركة أو تعديل.

نلتقط صورًا للطعام قبل أن نأكله، لوجهنا كلّما صادفنا مرآة، للشارع الذي مررنا به مئات المرّات. لم نعد نحتاج إلى سبب لالتقاط صورة، بل فقط لحظة فراغ أو ضوء مناسب

مع الوقت، تقلّص حجم الكاميرات وازدادت دقّتها. ظهرت كاميرات صغيرة، ثمّ كاميرات مدمّجة داخل الحواسيب المحمولة، ثمّ أجهزة تسجيل الفيديو الرقميّ.

الصورة يومها لم تعد حكرًا على المصوّرين المحترفين، بل أصبحت جزءًا من الحياة اليوميّة لأيّ شخص. لكنّ التحوّل لم يتوقف هنا… فقد كانت القفزة التالية أكثر تأثيرًا: الكاميرا لم تعد فقط بين يديك، بل أصبحت في جيبك.

الصورة التي فقدت وزنها

في عالمنا اليوم، أصبحت الصورة خفيفة. ليس من حيث الحجم، بل من حيث المعنى. نلتقط صورًا للطعام قبل أن نأكله، لوجهنا كلّما صادفنا مرآة، للشارع الذي مررنا به مئات المرّات. لم نعد نحتاج إلى سبب لالتقاط صورة، بل فقط لحظة فراغ، أو ضوء مناسب.

هذا لم يكن ممكنًا قبل عقدين فقط. حين ظهرت أولى الكاميرات المدمّجة في الهواتف المحمولة مطلع الألفيّة، بدت وكأنّها ميزة ثانويّة، بدقّة ضعيفة بالكاد تُظهر الملامح. لكنّ التقدّم كان سريعًا. لم تكد تمضي سنوات حتّى أصبح الهاتف يلتقط صورًا بجودة تضاهي الكاميرات الاحترافيّة. ومع هذا التطوّر التقنيّ، تغيّرت علاقتنا بالصورة.

اليوم، نحن نعيش في زمن الصورة الفوريّة. كلّ شيء قابل للتوثيق، وكلّ لحظة معرّضة لأن تصبح منشورًا. تشير الإحصائيّات إلى أنّه يتمّ التقاط نحو 1.8 تريليون صورة سنويًّا، ممّا يعادل خمسة مليارات صورة يوميًّا حول العالم. ويُتوقعّ أنّ نحو 93 في المئة من هذه الصور تُلتقط باستخدام الهواتف المحمولة. كذلك فإنّ 3.2 مليار صورة يوميًّا يتمّ تحميلها على منصّات التواصل الاجتماعيّ مثل واتس أبّ، فيسبوك وإنستغرام.

لكن مع هذه السهولة، بدأت الصورة تفقد قيمتها الرمزيّة. لم تعد لحظة محفوظة، بل مادّة استهلاكيّة. نُنتجها ونُمرّرها وننساها في غضون ثوانٍ. صارت أقرب إلى ردّة فعل منها إلى فعل مدروس. لا ننتظر مناسبة لنلتقط، بل نُحدث المناسبة لنلتقط.

هذه الخفّة لم تأتِ من فراغ. إنّها نتيجة طبيعيّة لتقاطع عوامل: التقنيّة، السرعة، وسائل التواصل، والثقافة الجديدة التي تربط الوجود بالظهور. صورة لا تُنشر، كأنّها لم تُلتقط. وصورة لا تحصد إعجابًا، كأنّها لم تُرَ. هذه العلاقة الجديدة جعلت من الصورة مساحة ضغط، وليست توثيقًا وحنينًا وحسب.

الصورة سلاح في زمن الحرب

في زمن الحروب والنزاعات، تتّخذ الصورة دورًا يفوق مجرّد كونها وسيلة للتوثيق؛ إنّها سلاح يمكنه أن يغيرّ مسار الأحداث. مع كلّ لحظة تصوير، تتحوّل الصورة إلى رسالة صامتة تروي قصص الألم والصراع التي ربّما لا تُسمع في خضمّ الفوضى. في تلك اللحظات، تُصبح الصورة لغة عالميّة، قادرة على نقل معاناة الشعوب وكشف أهوال الحروب التي ربّما تغيب عن الأنظار.

ومع تقدّم التكنولوجيا، أصبحت الصورة أداة في يد الجميع، يتمّ التقاطها ومشاركتها بسرعة عبر الإنترنت، فتصل إلى العالم في لحظات. لكن مع هذه القوّة، تظهر أيضًا تحدّيات كبيرة. فالصورة ربّما تكون عرضة للتعديل والتلاعب، ممّا يفتح المجال لنشر معلومات مغلوطة يُحتمل أن تؤدّي إلى تضليل الرأي العام. في بعض الأحيان، يتمّ استخدامها لمصلحة أغراض سياسيّة أو عسكريّة، ممّا يثير تساؤلات حول مصداقيّتها. ومع ذلك، تبقى الصورة في النهاية سلاحًا ذا حدّين؛ فهي قادرة على كشف الحقائق، لكنّها أيضًا عرضة للتحريف والانتهاك، ممّا يجعلنا بحاجة إلى الوعي والحذر في التعامل معها.

حين تدرّ الصورة ذهبًا

الصورة اليوم تحوّلت إلى لغة عالميّة تتحدّثها الأسواق، وتفهمها الشركات، وتُبنى عليها استراتيجيّات كاملة. ففي عصر الاقتصاد الرقميّ، أصبحت الصورة أداة أساسيّة في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك. أيّ منتج، مهما بلغت جودته، لا يجد طريقه إلى المستهلك ما لم يُقدَّم في صورة جذّابة ومدروسة. من هنا جاءت أهمّيّة “التغليف البصريّ”، حيث تُبنى العلامات التجاريّة حول هويّة بصريّة تبدأ من شعار صغير وتنتهي بحملات تصوير ضخمة تترك أثرًا في ذهن المستهلك.

في عالم الإعلانات، الصورة هي السلاح الأوّل. الشركات لا تبيع المنتجات وحسب، بل تبيع الحلم، الإحساس، والمكانة الاجتماعّية، وكلّها تُنقل من خلال صورة واحدة مدروسة بعناية. إعلانات الموضة، السيّارات، الهواتف، وحتّى الطعام، تعتمد على خلق “رغبة” لدى المستهلك، وهذه الرغبة لا تُصنع بالكلمات بقدر ما تُصنع بالعين. وهنا تدخل الصورة كعنصر عاطفيّ قبل أن تكون عنصرًا معلوماتيًّا.

الصورة أيضًا أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من الاقتصاد الجديد المبنيّ على “المحتوى”. المنصّات مثل إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب قامت على فكرة أنّ الصورة والفيديو هما المحتوى الأساس، ومنها يربح الناس أموالًا، وتُبنى المشاريع، وتُسوّق الخدمات والسلع. حتّى إنّ الأفراد العاديّين باتوا علامات تجاريّة متنقّلة، يربحون من ظهورهم وصورهم، وكلّ ذلك يدور ضمن اقتصاد بصريّ شامل. ببساطة، الصورة أصبحت اليوم سلعة بحدّ ذاتها، ومحرّكًا اقتصاديًّا لا يُستهان به.

من صورة واحدة تروي فصلًا من الحياة، إلى سيلٍ لا ينتهي من الصور اليوميّة، تغيّرت علاقتنا بها، لكنّ حضورها بقي ثابتًا. تظلّ الصورة مرآة نرى فيها أنفسنا، وذاكرة نُمسك بها لحظةً قبل أن تفلت.