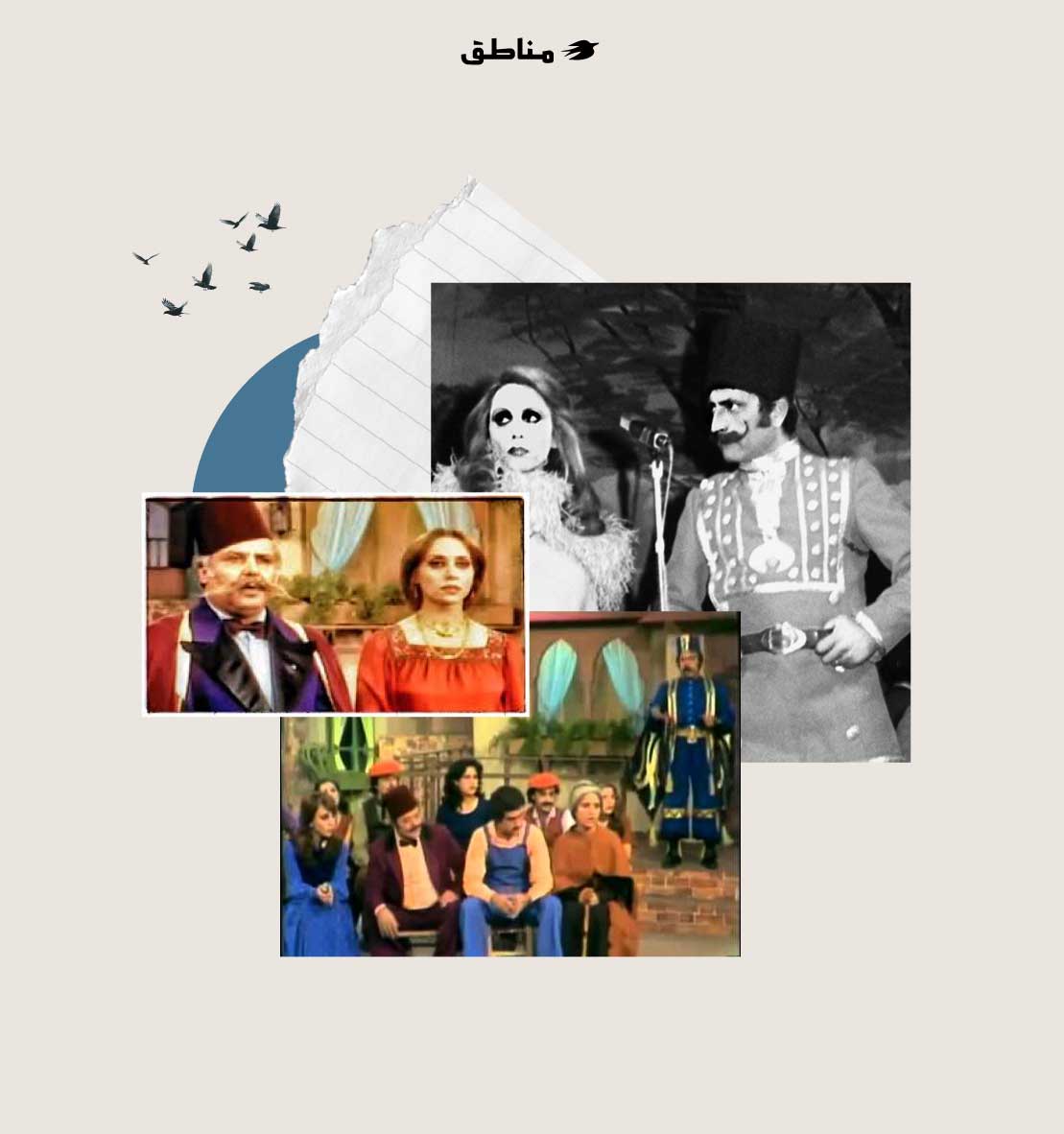

ميس الريم من مقدّمة زياد إلى ريف الرحابنة الخيالي

في مسرحيّة “ميس الريم” نرى قرية محدّدة على خريطة المخيّلة الرحبانيّة، وفضاءً لغويًّا موسيقيًّا صاغه الأخوان ليكون أشبه بمرآة أسطوريّة للريف اللبنانيّ. القرية هنا جغرافيا مرسومة، وكذلك هي “علامة” (Sign) مفتوحة: الساحة، المختار، البيوت البيضاء، الطريق الترابيّة، كلّها عناصر تدخل في نظام دلاليّ يشتبك فيه الواقعيّ بالمتخيَّل. رولان بارت حين يتحدّث عن الأسطورة، لا يقصد الخرافة، بل هذا التحوّل الذي يصيب الواقع حين يُعاد إنتاجه في خطاب، فيغدو أكثر نقاءً من ذاته، وأكثر امتلاءً بالمعنى.

القرية كخطاب

في هذه المسرحيّة، القرية هي نموذج مُختزل للأمّة، حيث الانقسام العائليّ بين “آل فخر” و”آل صقر” ليس إلّا نسخة مصغّرة من الانقسام الطائفيّ والسياسيّ في لبنان. لا يهمّنا من بدأ الخلاف، فالتاريخ الحقيقيّ للصراع يُمّحى، ويُستبدل بتاريخ أسطوريّ يتناقله الجميع كحكاية موروثة. هذا ما يجعل ميس الريم نصًّا عن الذاكرة المصطنعة: الأحداث الحقيقيّة تختفي، ويبقى فقط سردٌ “مُصفّى” يعمل كهويّة.

آل فخر: الأسطورة العموديّة للكرامة

كلمة “فخر” تحمل منذ البداية حمولة دلاليّة ثقيلة: الشرف، الاعتداد، الذاكرة النسبية التي تُعلّق على الحائط مثل وسام قديم. في البنية السيميولوجيّة، آل فخر هم المدلول(Signified) لفكرة الكرامة الموروثة، أيّ ذلك الرصيد الرمزيّ الذي لا يقبل التفاوض.

لكنّ هذا الفخر، في سياق المسرحيّة، يصبح حاجزًا أكثر ممّا هو جسر: يتحوّل من قيمة إيجابيّة إلى قيد اجتماعيّ، من رمز للشموخ إلى جدار يمنع الاعتذار أو الانفتاح. يمكن القول إنّ آل فخر هم مثال على ما يسمّيه “الأسطورة العموديّة” – المعنى الذي يُرفع عموديًّا نحو المثال الأعلى، لكنّه ينسى الأرض التي يقف عليها.

آل صقر: الأسطورة الأفقيّة للقوّة

“صقر” هو الحيوان– الرمز، المفترس النبيل الذي يحلّق فوق الجميع. في السيميولوجيا، هو دالّ على السيادة والمراقبة من الأعلى. آل صقر، يجسّدون إذن، البنية الأفقيّة للقوّة: الانتشار، السيطرة، وحيازة العلوّ الرمزيّ على الآخرين.

لكنّ الصقر، حين يُحبس في قفص الصراع، يفقد معناه الحرّ ويصبح مجرّد تمثال لريش قديم. في النصّ، آل صقر عالقون في موقعهم العالي لكنّهم غير قادرين على التحليق، وكأنّهم أسرى لأسطورة القوّة التي ورثوها ولا يستطيعون مغادرتها.

على مستوى العلامة الكلّيّة، يجسّد الجمع بين “فخر” و”صقر” تحالفًا غير معلن بين عموديّة الكرامة وأفقيّة القوّة، بحيث يصبح الصراع بينهما أكثر من خلاف محلّيّ: إنّه صراع بين نموذجين للهيمنة الرمزيّة، كلاهما قائم على الماضي أكثر ممّا هو على الحاضر.

في قراءة سيميولوجيّة، هذا التقاطع يخلق “أسطورة مزدوجة”، كلّ عائلة ترى نفسها حارسة للقيمة، لكنّها في الحقيقة حارسة للنصّ المغلق الذي يكرّر ذاته، حيث لا يتغيّر شيء إلّا واجهة الحكاية.

“زيّون” محرّكة الصراع

زيّون، كما تؤدّيها السيّدة فيروز هي نصٌ يدخل نصًّا آخر ليعيد كتابته من الداخل. في السيميولوجيا، هي الدّال الطارئ (Intrusive Signifier)، ذلك العنصر الغريب الذي يهبط على منظومة مغلقة فيربكها ويجبرها على إعادة ترتيب ذاتها.

قدومها من المدينة يضعها خارج الزمن الدوريّ للقرية، فهي تحمل معها إيقاعًا آخر، لغة مختلفة، وإحساسًا تصاعديًّا بالزمن. هذه الغيريّة الزمنية – المكانيّة تجعلها بالضرورة محفّزًا للتغيير. في حضورها، يتعرّى المختار من جزء من سلطته الرمزيّة، لأنّ سلطته قائمة على احتكار تفسير النزاع وإدارته. زيّون تقترح خطابًا جديدًا، خطاب المصالحة المبنيّة على الفعل الإنسانيّ المباشر، لا على الوساطة البيروقراطيّة للمؤسّسة.

هي الوظيفة التحويليّة للنصّ كله. هي اللحظة التي تتحوّل فيها الأسطورة المغلقة إلى نصّ مفتوح، قابل لإعادة التأويل، لحظة يصبح فيها الانقسام بين آل فخر وآل صقر مشهدًا انتقاليًّا نحو لغة أخرى، أكثر مرونة، وأكثر قابليّة لأن تحتوي الاثنين معًا.

الجسد واللغة

فيروز في دور زيّون هي جسد – علامة. صوتها، حركتها، طريقة إلقائها للجمل، كلّها تشكّل نصًّا موازيًا للنصّ المكتوب. هنا تتحقّق الفكرة البارثيّة عن الجسد الكاتِب؛ الأداء الجسديّ ينتج المعنى بقدر ما تنتجه الكلمات. حين تغنّي “حَبُّوا بعضُن”، لا تكتفي بتمرير رسالة الصلح، بل تمنحها شرعيّة جماليّة؛ الصلح يصبح جميلًا لأنّه مغنّى.

فيروز في دور زيّون هي جسد – علامة. صوتها، حركتها، طريقة إلقائها للجمل، كلّها تشكّل نصًّا موازيًا للنصّ المكتوب.

حتّى الشخصيّات الثانويّة (المختار، النجّار، الميكانيكيّ) تتحوّل إلى أيقونات، لكلّ منها وظيفة داخل النظام الرمزيّ: المختار كـ “المؤسّسة”، النجّار كـ “حِرَفي” مرتبط بالأرض، الميكانيكيّ كـ “تقنيّ” يرمز إلى حداثة جزئيّة لم تكتمل.

الموسيقى أداة تأويل؟

الموسيقى في “ميس الريم” هي جهاز سيميولوجيّ كامل. المقدّمة التي وضعها زياد الرحباني هي إعلان مسبق عن كسر التوقّع بأسلوبه الجاز – شرقيّ يزرع إشارة خفيّة بأنّ القرية التي سندخلها ليست قرية فولكلوريّة تمامًا، بل نصٌّ قابل لإعادة التأويل.

الأغاني تتوزّع وفق بنية شبه – أوبراليّة، حيث لكلّ مشهد “كود موسيقيّ” يعلّق عليه. “يا مختار المخاتير” مثلًا هي إعادة صياغة موسيقيّة لفكرة السلطة كاحتفال. في المقابل، “حبّوا بعضن” (أيضًا من ألحان زياد) هي الميثاق الختاميّ الذي يذوّب الخصومة في لحن دائريّ يوحي بالاكتمال.

إذا كان النصّ المسرحيّ هو الجسد، فإنّ المقدّمة الموسيقيّة التي وضعها زياد الرحباني هي نبضه الأوّل. هذه الافتتاحيّة إعلان هويّة موسيقيّة مغايرة، يمكن قراءتها – ببارثيّة دقيقة – كـ “ميتالنص” يعلّق على النصّ قبل أن يبدأ.

منذ اللحظة الأولى، يضع زياد نفسه خارج إطار الألحان الفولكلوريّة المألوفة عند الأخوين رحباني. المقدّمة مبنية على جملة لحنيّة تنبض بحس جاز – شرقيّ، حيث البيانو يحاور الكمان، والآلات الإيقاعيّة تتجنّب التقريريّة، لتخلق حالة “تعليق” Suspense صوتيّ. هذا بعض من الريف المصفّى الذي يقدّمه النصّ المسرحيّ، كذلك هو ريفٌ يُعاد إنتاجه عبر عيون حداثيّة تعرف البلوز وتفهم كيف يمكن أن يُخاطب الموروث بلسان المدينة.

في هذه اللحظات، يقدّم زياد “علامة” على المسرح قبل أن تنطق أيّ شخصيّة. القرية التي سندخلها بهويّة “مُعولمة” موسيقيًّا، تنتمي إلى زمن باتت فيه بيروت على مرمى الأذن من نيويورك وبّاريس. إذاً، المقدّمة تؤدّي وظيفة مزدوجة: تحيّة للذاكرة الريفيّة، وخلخلة لها في الوقت نفسه.

الكوميديا كآلة رمزيّة

تأتي أغنية “هالسّيّارة مش عم تمشي” لتشكّل ما يمكن أن نسمّيه آلة تأويل مصغّرة. السيّارة المعطّلة، وهي في ظاهرها إحالة مباشرة إلى خلل ميكانيكيّ، تفتح أمام المتلقّي سلسلة من الإحالات (Sign Chains) التي تتجاوز وظيفتها الفيزيائيّة: فهي يمكن أن تكون القرية التي تعطّل نظامها الاجتماعيّ، أو الوطن الذي توقّف محرّكه بفعل التنازع، أو علاقة حبّ فقدت طاقتها الحركيّة.

امبرتو إيكو يذكّرنا أنّ العلامة تتوالد عبر سلسلة من التفكيكات وإعادة البناء. هنا، الميكانيكيّ الذي يقترح إصلاحات جزئيّة هو بدوره “شخصية – علامة”؛ صورة السلطة الاجتماعيّة أو السياسيّة التي تتعاطى مع الأزمات بمنطق الترقيع، فتحافظ على بنيتها العاطلة مع إيهامها بالعمل.

الإيقاع المرح والتكرار الطفوليّ لعبارة “هالسيّارة مش عم تمشي” ليسا بريئين؛ التكرار، كما في الشعارات الدعائيّة، ينقل الجملة من مستوى اللغة إلى مستوى “الشيء”، كأنّ العبارة تتحوّل إلى كائن رمزيّ مستقلّ قادر على العيش في وعي الجمهور حتّى بعد انتهاء العرض. هذه الآليّة هي ذاتها التي تجعل العلامة الدعائيّة تكتسب قوّة أكبر من الرسالة الأصليّة، فتظلّ عالقة في الذهن بغضّ النظر عن سياقها.

الأيديولوجيا المغنّاة

كما في كثير من أعمال الرحابنة، هناك أيديولوجيا ريفيّة – مدينيّة تتخفّى خلف الخطاب العاطفيّ. الريف هو الأصل الطاهر، المدينة هي المعبر والمحرّك. زيّون تأتي من المدينة لتذكّر القرية بقيمها الأولى، لكنّ هذه القيم تُستعاد عبر وسيط حداثيّ: اللغة التي تتكلّمها بلهجة تلفزيونيّة بيضاء، لا باللكنة الريفيّة المبنيّة على الشدّ والمدّ. هنا نرى كيف يتحوّل التراث إلى منتَج جماليّ، وكيف تعمل الموسيقى والنصّ معًا على “إعادة تدوير” الريف من قسوته، وإعادة إنتاجه كفكرة رومانسيّة.