نصف قرن على “بيت بيروت” شاهد على جراح لم تلتئم بعد

تقول سارة، فتاة شابّة وُلدت بعد الحرب: “كلّما مررت من هنا، أشعر بشيء يشدّني، لا أعرف تحديدًا لماذا؟ كأنّ هذا المكان يعرف سرًّا عن عائلتي، عن مدينتي، وعني”.

مع بداية الحرب الأهليّة العام 1975، وجد سكّان “البيت الأصفر” أنفسهم في قلب النار، وأنّهم أصبحوا على خطوط تماس بين شرقيّة وغربيّة، حيث تقع منطقة “السوديكو” إحدى أشهر وأخطر مناطق القتال في بيروت، وحيث يقف المبنى كشاهدٍ صامت على مدينة مزّقتها الحرب ثمّ تنكّرت لجراحها.

بيت بيروت الشاهد الحيّ

من يقف أمام “بيت بيروت” اليوم، ربّما لا يتخيّل أنّه كان في قلب جبهة الموت خلال الحرب الأهليّة اللبنانيّة، المبنى ذو الطراز البيروتيّ المميّز، بواجهته المنخورة بالرصاص والذكريات، لا يزال شاهدًا حيًّا على مرحلة كاد فيها الوطن أن يبتلع أبناءه، وأن تنكسر صورهم في مرايا منازلهم.

يتّخذ هذا المبنى مكانة خاصّة في ذاكرة الحرب، ليس بسبب موقعه الاستراتيجيّ على الخطّ الأخضر الذي فصل بيروت الغربيّة عن الشرقيّة فحسب، بل لأنّه مثّل لعناصر الميليشيات آنذاك نقطة حراسة، دفاع، وهجوم. وقد تحوّل اليوم إلى متحف يوثّق وجع الحرب، وعبره تنبعث ذاكرة بلد لم ينجح بعد في كتابة تاريخه أو التوافق على رواية موحّدة لما جرى.

وهكذا، شكّل “البيت الأصفر” نموذجًا نادرًا لتراكب “الهندسة المدنيّة” مع “الهندسة الحربيّة”، إذ أعاد القنّاصة توظيف عناصره المعماريّة لأغراض عسكريّة، ما جعله لاحقًا رمزًا لذاكرة الحرب وأحد أبرز الشواهد المعماريّة على تحوّل المدينة خلال النزاع. في التسعينيّات، بعد توقّف إطلاق النار، لم تكن لدى الدولة اللبنانيّة خطّة واضحة لما يجب فعله بكل تلك المباني التي شهدت الرعب. معظمها هُدم، أُزيل مع ترابه، كأنّ شيئًا لم يكن. لكن “بيت بيروت” نجا من الجرّافات… لسببٍ ما، قرّر أحدهم أن يترك الندبة ظاهرة.

قصص المدينة

تقول منى حلّاق، المهندسة المعماريّة والناشطة في مجال الحفاظ على التراث، والتي ساهمت في منع هدم مبنى بركات وتحويله إلى مشروع عقاريّ، لـ “مناطق نت”: “في بيت بيروت، نطمح إلى رواية قصص المدينة وسكّانها. كيف يتغيّر الإنسان خلال الحرب؟ وماذا يحدث له؟ وكيف تتبدّل المدينة، وتنقسم، وتتغيّر تركيبتها الديموغرافيّة والاجتماعيّة والثقافيّة؟”.

شكّل “البيت الأصفر” نموذجًا نادرًا لتراكب “الهندسة المدنيّة” مع “الهندسة الحربيّة”، إذ أعاد القنّاصة توظيف عناصره المعماريّة لأغراض عسكريّة، ما جعله لاحقًا رمزًا لذاكرة الحرب

وتوصف حلّاق المتحف بأنّه “متحف ذكريات بيروت”، لا يقتصر على الحرب فقط، بل يوثّق أيضًا لفترات السلم والتحوّلات التي طرأت على حياة السكّان.

أثناء تجوالها بين أنقاض بيروت خلال تسعينيّات ما بعد الحرب، صادفت حلّاق مبنى بركات، وعنه تقول: “عندما وقفت في المكان الذي استخدمه القنّاصة لإطلاق النار في الطابق الأرضيّ، شعرت بلحظة خاصّة جدًّا، فقد عشت الحرب، وها أنا أقف في الموضع الذي كان يقتل منه القنّاصون الناس”.

تُشير حلّاق إلى أنّ “العمارة، بكل ما تحمله من إبداع، وُظِّفت خلال الحرب بشكل يتقاطع فيه البُعد الجماليّ مع الاستخدام العنيف، فالمهندس صمّم المبنى لينفتح على المدينة، على الحبّ والتفاعل، بينما استخدمه القنّاص لإلغاء هذا التفاعل والقتل عبر المحور البصري نفسه”.

وصل التاريخ وتعزيز الانتماء

عند دخول المبنى المكوّن من خمسة طوابق، يلاحظ الزائر تقسيمه إلى جناحين وسلالم جانبيّة، غير أنّ السلالم أزيلت لاحقًا، تاركة فراغًا في المكان. في الطابق الأوّل، تحوّلت الغرف السكنيّة الواسعة إلى مخابئ للقتال، حيث تعاونت الميليشيات مع مهندسين لإجراء تعديلات مثل تقوية الجدران وفتح كوّات صغيرة بحجم صندوق البريد لإطلاق النار، بما يضمن سلامة القنّاصين داخل المبنى. إحدى هذه الفتحات بالكاد تُرى من الخارج، وقد صُمّمت بشكل يُخفي وظيفتها القاتلة، لكنّها تطلّ على الشارع لمسافة تصل إلى 400 متر.

عن دور هذا المبنى اليوم تراه حلّاق “يُعزّز شعور الانتماء لدى البيروتيّين، وأن يعيد وصلهم بتاريخ مدينتهم ليفهموها أكثر، ويقدّروا قيمتها، ويحافظوا عليها في المستقبل، والهدف هو مخاطبة وفتح باب المصالحة مع الذاكرة الجماعيّة”.

مبنى عريق منذ 1924

من الناحية المعماريّة، شيّد المبنى العام 1924 على يد يوسف أفيماغوس، وتميّز بتصميمه الزاوي النادر، إذ لا يوجد مبنى آخر مثله في بيروت، يتوسّطه فراغ معماريّ يربط جميع الغرف ويوفّر إطلالة بانوراميّة على المدينة، وصولًا إلى طريق الشام. هذا الفراغ كان بمثابة صلة وصل بين المبنى والمدينة، وعندما أُضيفت المرحلة الثانية العام 1932 على يد المهندس فؤاد قزح، تمّ الربط بين الجناحين الشرقيّ والغربيّ بسلسلة أعمدة، ما أضفى عليه بُعدًا رمزيًّا قويًّا خلال الحرب.

وتشرح حلّاق أنّ “المبنى شيّد حول فراغ مركزيّ، وجلس تمامًا على الخطّ الأخضر الذي فصل بيروت الغربيّة عن الشرقيّة طوال 15 عامًا، فهو يعكس انقسام المدينة نفسها، الذي نحاول طمسه اليوم، ولكن بشكل هشّ، تمامًا كما تقف الأعمدة التي تربط جناحيه”.

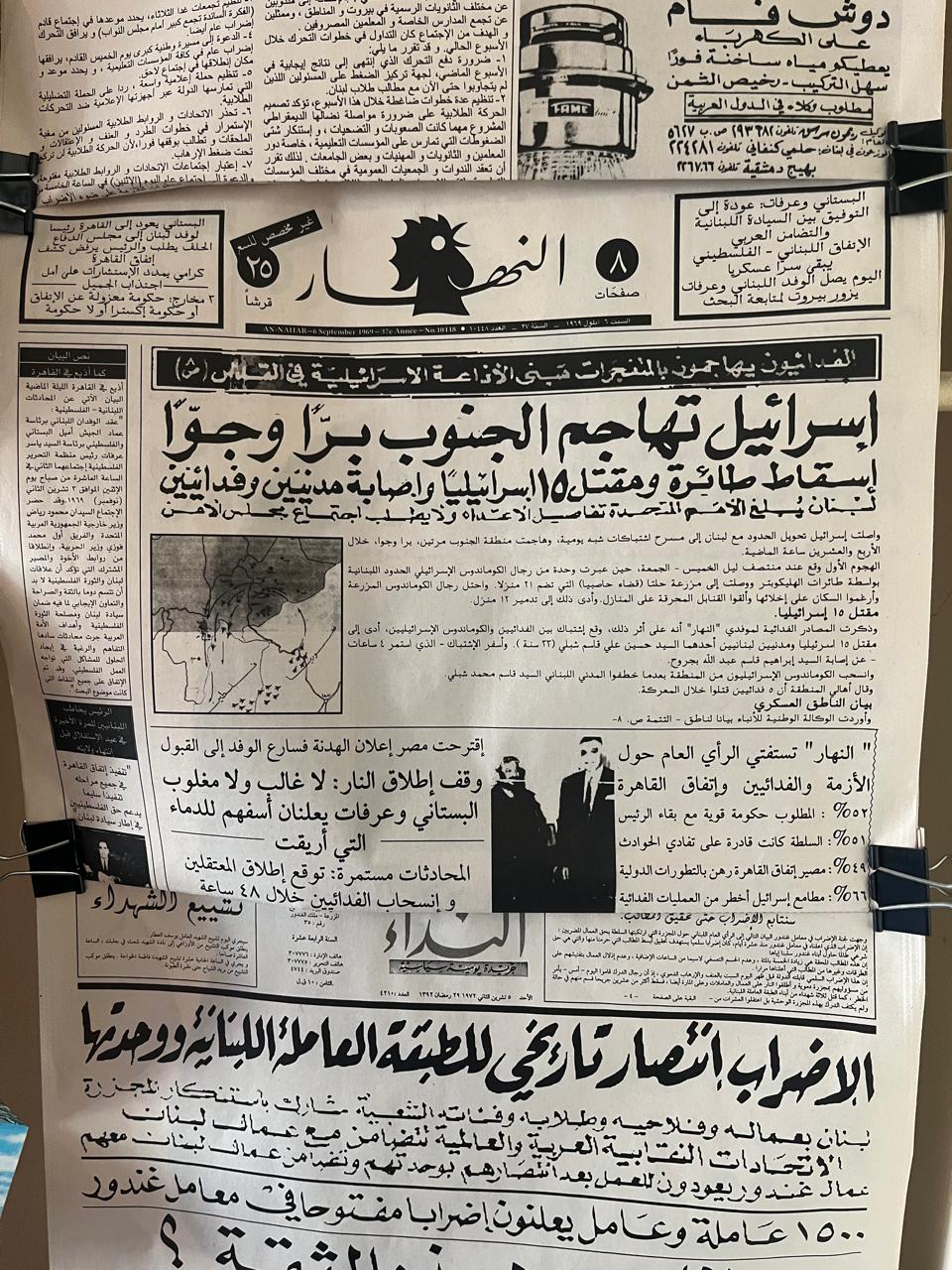

وتتابع حلّاق بالإشارة إلى أنّ “النضال للحفاظ على المبنى بدأ منذ العام 1997 واستمرّ حتى الـ 2003، وقد ساعد اكتشاف أرشيف المصوّر ماريو، الذي وُجد داخل المبنى وضمّ صورًا نادرة من فترات ما قبل الحرب، على دعم قضيّة إنقاذه. فهذه الصور تحكي قصص بيروت وسكّانها، وتُعيد الحياة إلى ذاكرتهم”.

قبل اندلاع الحرب، كانت تقطن في الطابق الأوّل جهة الغرب عائلة فلسطينيّة من عرب الـ 48، وفي الجهة الشرقيّة عائلة من مؤسّسي حزب الكتائب، ما يعكس تنوّع النسيج الاجتماعيّ في بيروت آنذاك.

محاربون من أجل السلام

ينقل زياد صعب، أحد المقاتلين السابقين وعضو في مبادرة “محاربون من أجل السلام”، شهادته عن تلك المرحلة، في حديث لـ “مناطق نت” فيقول: “الناس خلال مشاركتها في الحرب الأهليّة كانت مقتنعة أنّ ما تفعله هو الصحيح من أجل البلد، وكان الهدف بناء وطن أفضل ونظام سياسيّ جديد، أو الدفاع عن النظام القائم لمن كان مقتنعًا به. من حمل السلاح ودخل الحرب لم يفعل ذلك من باب النزوة، بل كان نتيجة قناعات تكوّنت لدى الناس آنذاك”.

ويتابع: “أنا كنت من هؤلاء، كان عمري 16 سنة عندما بدأت الحرب، وشاركت فيها منذ بدايتها. لكن أودّ أن أضيف سببين أساسيّين لدخولي الحرب: أوّلًا، الموروثات النفسيّة (التروما) التي حملناها من أجدادنا وانتقلت إلينا من جيل إلى جيل، بحسب علم النفس. وثانيًا، تحوّل بعض الأشخاص إلى رموز أثّرت في أهلنا ومن ثمّ فينا، وخصوصًا الشهداء الذين سقطوا من أجل القضيّة الفلسطينيّة. لذلك، في العام 1973، عندما اندلعت معارك بين الجيش اللبنانيّ والفلسطينيّين، قررت أن أكون داعمًا للفلسطينيّين، بالإضافة إلى تأثّري بالأيديولوجيا والعقيدة التي كنت أؤمن بها”.

بالنسبة إلى صعب، الحرب كانت النتيجة الحتميّة لأوضاع اجتماعيّة واقتصاديّة خانقة، ولذا، عندما اندلعت في العام 1975، لم يتردّد في حمل السلاح؛ “عندما تكون داخل الحرب، الأمر يختلف كثيرًا عن رؤيتها من الخارج. يصبح الفرد مستعدًّا للدفاع عن مجموعته بغضّ النظر إن كانت على حقّ أم لا، ويكون في عجلة من أمره لاستلام السلطة”، يقول لـ “مناطق نت”.

“الحرب انتهت”، يقولون، لكن الذاكرة لم تُكتَب. في دولٍ أخرى، تتحوّل مواقع الحرب إلى متاحف، يُعلَّق فيها الألم كي لا يتكرّر، أمّا في بيروت، فالألم يُغطّى، يُخزَّن، يُغلق عليه

تقاطع طرقات استراتيجي

أمّا عن “بيت بيروت”، فيراه صعب “رمزًا لمرحلة مفصليّة. كان يقع على تقاطع طرقات استراتيجيّ، وكان أكثر الأماكن التي لعبت دورًا في تقسيم العاصمة بيروت إلى قسمين: الشرقيّة والغربيّة، على رغم أنّ هناك بعض المبالغات في الحديث عن دوره، إلّا أنّه بالفعل كان خطّ جبهة أماميًّا لمنع تقدّم القوى من الغربيّة إلى الشرقيّة”.

ويؤكّد أهمّيّة الحفاظ على هذه الأماكن وتحويلها إلى مراكز لذاكرة جماعيّة “إذا واصلنا كنس الغبار تحت السجّادة، سيأتي وقت لا نعود قادرين على التنفّس، يجب أن نسلّط الضوء على الماضي، ونعرّضه للشمس، حتّى يخفّ تأثيره السلبيّ”.

في رسالته إلى الشباب، يقول صعب: “في زماننا، كانت وسائل المعرفة محدودة جدًّا، أمّا اليوم فالمصادر متاحة. لذلك، دقّقوا جيّدًا في كلّ ما يُقال، لا تحكموا بسرعة، وابحثوا بأنفسكم. نحن كنّا نعتبر أنّ الحقيقة هي ما يُقال لنا فقط، أمّا اليوم فلكم القدرة على الوصول إلى الحقيقة بأنفسكم”.

“الحرب انتهت”، يقولون، لكن الذاكرة لم تُكتَب. في دولٍ أخرى، تتحوّل مواقع الحرب إلى متاحف، يُعلَّق فيها الألم كي لا يتكرّر، أمّا في بيروت، فالألم يُغطّى، يُخزَّن، يُغلق عليه، تمامًا كما هو حال “بيت بيروت”. ليس المبنى وحده ما يصدأ، بل الذاكرة، العدالة، والاعتراف. في النهاية، “بيت بيروت” ليس فقط مبنى بل هو امتحان لمدى قدرتنا على أن نتذكّر، أو على الأقلّ، على ألّا ننسى عمدًا.