حسيبة هاشم بدير قارئة عزاء “حسينيّ” من زمن عفويّ

لم تكن حسيبة امرأة عاديّة، اجتازت نفسها حتّى تكوّن على ما هي عليه من صوت يصدح بالنعيّ والعزاء في أيّام عاشوراء، صوتٌ كان هِبة إلهيّة، راعته فكانت في رعايته من جور الزمان، لقّبها البعض بخنساء النبطيّة لشهرتها بالمراثي؛ هي التي يعلو صوتها بلسان حال السيّدة زينب، في أيّام عاشوراء:

“يا دموع العين سيحي/ فراقك يا خيّي/ كسر قلبي وروحي..”.

إضافة إلى كونها قارئة عزاء، كانت حسيبة تنشد العتابا وهو من أنواع الزجل، أيّ الشعر الغنائيّ التراثيّ الشعبيّ الذي اشتُهرت به بلاد الشام. وتنوّعت موضوعات العتابا فأبدعت حسيبة بما يُسمّى الفراقيّات، ذاع صيتُها حتى وصل إلى السينما، فظهرت وهي ترندح مواويل الفراق والحسرة في فيلم “كفر قاسم” للمخرج برهان علويّة 1975، وفي فيلم “كلّنا للوطن” للمخرج مارون بغدادي العام 1978.

حسيبة المرأة المكافحة

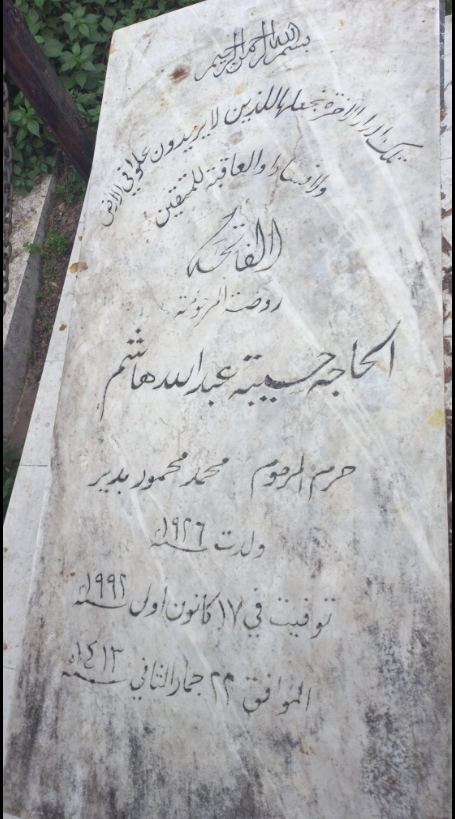

ولدت حسيبة عبدالله هاشم في العام 1926 في النبطية الفوقا، تعلّمت القرآن في الصغر، وكانت كثيرة الحفظ على الرغم من أنّها لم تتلقَّ تعليمًا عاليًا، تتكئ في ذلك على حاسّة السمع وتلحين ما تسمعه بلهجتها.

تزوجت من محمّد بدير، وكان يعمل سائقًا، سكنت في بيت مستأجر في حيّ السراي، أنجبت سبعة أبناء. يُنقل أن زوجها كان بعيدًا جدًّا عن جوّها العزائيّ والدينيّ فلم يكن أبًا مسؤولًا ولا زوجًا شريكًا، كانت امرأة مكافحة صلبة ومتواضعة في الآن عينه، ربّت أطفالها بنفسها وكانت تعتاش من عملها في قراءة العزاء. وبحسب كلّ ما وصلنا من معلومات عن حياتها فهي لم تورّث أحدًا من أبنائها موهبتها، وهم عندما كبروا غادروا جميعهم واستقرّوا في بلاد الاغتراب، وبقيت هي وحيدة في النبطيّة، تتلقّى زياراتهم من سنة إلى أخرى.

تصف الناشطة الاجتماعيّة في النبطيّة “سلام بدر الدين” حسيبة؛ بـ”خفيفة الدم والمهضومة”، وتضيف: “كانت شخصيّة طريفة جدًّا، وكانت تقرأ في مجالس العزاء الخاصّة بذكرى الإمام الحسين في أيّام عاشوراء، وحتّى في مجالس العزاء في البيوت. كنّا ننتظرها حتّى تنتهي من قراءة المجلس وكان مختصرًا وليس مطوّلّا كما في هذه الأيّام، حتّى نستمع إلى أحاديثها الطريفة والمحبّبة”.

قويّة الحضور طيّبة وسريعة البديهة وكلّ البيوت كانت تُفتح لها، وكان الجانب الطريف من شخصيّة حسيبة كنوع من التعويض عن كثير من الألم والخذلان في حياتها.

تعلّمت قيادة السيّارة وكانت في الخمسين من عمرها. يذكر وسيم بدر الدين، وهو عضو سابق في المجلس البلديّ لمدينة النبطية وناشط اجتماعي لـ”مناطق نت”، حادثة طريفة عن بداية تعلّمها قيادة السيّارة فيقول: “ذات يوم اصطدمت سيّارة حسيبة بأربع سيارات كانت تسير أمام سيارتها في داخل سوق النبطيّة، ممّا أدّى إلى نوع من الفوضى، وكيلت التُهم بين المتضرّرين، فما كان من حسيبة إلّا أن نزلت من السيّارة لتحسم الجدل، وقالت بنبرة حازمة وطريفة في آن: “ما حدا يحكي ولا كلمة! بصلحلكن كلّكن وبعطيكن مصرياتكن”.

قارئة زمانها

صدفة شكّلت نقطة تحوّل في مسيرة حسيبة كقارئة عزاء، حيث يذكر المدير التنفيذيّ للأنشطة في حسينيّة النبطيّة مهدي صادق لـ”مناطق نت”: “أنّه بينما كانت حسيبة تحدو لابنها صُودف مرور إحدى جاراتها فسمعتها، واقترحت عليها مرافقتها إلى دارة أحمد الأسعد في الطيبة، حيث كانت زوجته الحاجة أم كامل حريصة على إقامة مجالس العزاء، ومن هناك كانت انطلاقتها، وبدء مسيرتها كقارئة في مجالس العزاء”.

قويّة الحضور طيّبة وسريعة البديهة وكلّ البيوت كانت تُفتح لها، وكان الجانب الطريف من شخصيّة حسيبة كنوع من التعويض عن كثير من الألم والخذلان في حياتها

بمنديل أبيض منسدل على رأسها تظهر منه خصلُ شعرها، ولا يغطّي رقبتها، تظهر حسيبة في فيلم وثائقيّ للمخرج مارون بغداديّ عن الاجتياح الإسرائيليّ لجنوب لبنان العام 1978، وبصوت شجيّ حزين يعلو صوت حسيبة في الفيلم: “جار الدهر علينا يا ناس شتّتنا جميعًا”؛ تتصعّد “يا ويلي” من حنجرتها بخفّة موجعة، وتعلق صدى “الأوف” المرتجفة في القلب قبل أن تلتقطها الأذن، بعينين حزينتين وشفتين بالكاد تنفرجان عن بوحها الحزين “راحوا الحبايب يا حزني ويا أسفي..” وملامح وجه جادّة وحازمة تحمل همومًا “أيوب ما حملها”.

لم يكن الحجاب في تلك المرحلة الزمنيّة على ما هو عليه بعد انتشار “الصحوة” الدينيّة في مرحلة الثمانينيّات، حيث كانت معظم النساء يضعن مناديل بيضاء شفّافة على رؤوسهنّ.

عن ذلك يقول وسيم بدر الدين: “إنّ حسيبة لم تلتزم ارتداء الحجاب بصيغته الدينيّة الكاملة، وتقتضي بتغطية شعر الرأس كلّه. كانت سابقًا تضع منديلًا أبيضًا يظهر بعض خصلات شعرها، وهذا النمط كان سائدًا آنذاك بين نساء الجنوب، وكانت تقرأ مجالس العزاء وهي على تلك الحال، لكنّها التزمت بالحجاب الدينيّ بعد رجوعها من تأدية فريضة الحجّ”.

ويضيف: “حظيت حسيبة برعاية وتشجيع إمام مدينة النبطية الشيخ جعفر صادق، الذي عمل على تنظيم طرائق إحياء الشعائر الدينيّة المرتبطة بعاشوراء والإشراف عليها، فكان يصرّ على مشاركة حسيبة في المسرحيّة العاشورائيّة، وكان دورها أن تجلس في خيمة، وتنادي بصوت السيّدة زينب عند خروج عليّ الأكبر إلى المعركة، وعند صولات وجولات الإمام الحسين. ومع الوقت تطوّرت مشاركتها، وبقي ذلك بعد مجيء الشيخ عبد الحسين صادق إمامًا للنبطية وظلّ يحرص على إبقاء صوتها مرافقًا للعمل المسرحيّ”.

صوت عابر للطوائف

لم يكن وجود قارئة عزاء بالأمر المستغرب وغير متداول في المجتمع “النبطانيّ”، لكنّ الشائع كان أنّ المرأة تقرأ حصرًا في مجالس النساء. وهو ما تجاوزته حسيبة ليصدح صوتها الشجيّ على الملأ في عاشوراء وهي تمثّل دور السيّدة زينب. واللافت في الموضوع أنّ حسيبة كانت قارئة عابرة للطوائف، إذ يذكر الكاتب سديف حمادة في روايته “دار سُكنة”: “كانت حين تنادي “حسين” “عباس” تخال النساء الأرضَ تهتزّ” وكانت النساء من الطوائف المسيحيّة في المنطقة، يقصدن مجلسها ولا يزال كبار السنّ ممّن عايشوا تلك الحقبة، يردّدون مرثيّات حسيبة الشعبيّة”.

يشير بدر الدين إلى أنه كانت هناك قارئة أخرى لمجالس العزاء عاصرت حسيبة، وعُرفت باسم الحاجّة طوعة، فكانت النبطية مسرحًا لتنقّلاتهما، يقصدن البيوت والأحياء والمناسبات الدينيّة في أيّام عاشوراء، وكانت لحسيبة أو “أمّ حسيب” نسبة لابنها الأكبر، حضورها المميّز وإطلالتها الأقوى، لذلك عُرفت واشتهرت أكثر من زميلتها”.

تجاوزت حسيبة كلّ المنغّصات التي كانت تحاول ثنيها عن المشاركة في قراءة العزاء الحسينيّ، على الملأ في تمثيليّة واقعة الطفّ، إذ لم يكن في صوتها ما يستدعي القول إنّ “صوت المرأة عورة” وهي إشكاليّة أشار إليها صادق: “الحاجّة حسيبة كانت قارئة عزاء ولم يكن صوتها أنثويًّا خالصًا، (ويقصد هنا أنّ صوتها لم يكن مُلحّنًا بأسلوب أنثويّ ناعم يثير الريبة الدينيّة التي توقعه في خانة المحرّم من وجهة نظر الدين)”.

ويستحضر صادق خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد، والسيّدة فاطمة التي تكلمت في المسجد عندما طالبت بحقَها في أرض فدك، وأيضًا في ليلة العاشر عندما خاطبت السيدة زينب أصحاب الحسين. يضيف: “كان في صوتها شيء من الخشونة والشجن والحزن وكلّ ما يُذهب الفكر إلى الحزن واستذكار واقعة الطفّ. من هنا كان إصرار الشيخ عبد الحسين الصادق وهو حريص على الأمور الشرعيّة، على إبقاء صوت حسيبة مترافقًا مع أيّام الإحياء الحُسينيّ، لأنّه يرى في صوتها ما يستثير الحزن، ويستدرّ الدمعة في عاشوراء”.

حالة خاصّة

مثّلت حسيبة حالة خاصّة في إحياء مجالس العزاء، وكان لها لونها الخاص، وهذا له علاقة بأنّها تؤدّي المجالس العاشورائيّة، بطريقة الأهازيج وباللغة المحكيّة اللبنانيّة، وهو ما كان مغايرًا، لما كان معتمدًا في قراءة التراث العاشورائيّ بالعربيّة الفصحى أو باللهجة العراقيّة المحكية. وخاصّيّة حسيبة أنّها لبننت قراءة مجالس العزاء، تؤدّيها على طريقة الحداء اللبنانيّة، والعبارات كانت تصيغها بلهجتها، ما ميّزها عن مقرئات زمانها والزمن الحالي.

وهذا ما يشير إليه المؤرّخ اللبنانيّ شارل حايك في إحدى مقابلاته التلفزيونيّة فيقول: “مثّلت حسيبة التراث اللبنانيّ باللهجة الجنوبيّة، فكانت تعتمد في مراثيها أسلوب العتابا والزجل والندب كتراث مشترك لكلّ الطوائف، وكان يُستعمل للتعبير عن الحزن كما الفرح، وهذا التقليد يعكس ارتباط المجموعة بالتراث المحلّيّ”. ويضيف: “اقترن صوتها بالتجويد القرآنيّ والأناشيد الحسينيّة، وبالتراث الموسيقيّ الريفيّ في لبنان والمنطقة”.

تميّزت حسيبة بأنّها كانت متخفّفة من أيّ مضامين سياسيّة في مجالسها العاشورائيّة. وفي هذا الإطار يقول صادق: “لم تتضمّن مجالس حسيبة العاشورائيّة الترويج لأيّ طرف سياسيّ معيّن، كما يحصل كثيرًا في المنابر العاشورائيّة، كون هناك جهات حزبية معيّنة ترعى كثيرًا من هذه المجالس، فكانت تقتصر في مجلسها على السيرة الحسينيّة وعلى العزاء من دون أيّة إضافات أخرى”.

صوتها في كلّ بيت

في العام 1973، ومع افتتاح غازي عيسى إسماعيل (شهيد القصف المدفعيّ الإسرائيليّ الأوّل على النبطية ليل 13- 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974) وشقيقه الأكبر فوزي “ديسكوتيك غازي” للتسجيلات الصوتيّة، وكانت تربطهما علاقة وثيقة بأبناء حسيبة، فاقترحا عليها تسجيل صوتها في مجالسها العاشورائيّة والعتابا ومجالس العزاء على أشرطة كاسيت، ووافقت على أن تسجل لهما حصريًّا، فكان أن تعاونا معها في تسجيل أكثر من عشرين ساعة، أيّ أكثر من 20 “كاسيت” وجرى نسخ الآلاف منها التي دخلت إلى كلّ بيت في النبطية وكانت في كلّ سيارة، بل إلى المناطق اللبنانيّة الأخرى وإلى العراق. وقد حملها أبناء النبطية إلى دول الاغتراب التي كانوا يعملون فيها، فذاع صيتها وانتشرت ونافست أشرطة قارئ العزاء العراقيّ عبد الوهاب الكاشي (1924- 1997) التي كانت سائدة في ذلك الحين.

كان آخر ظهور للحاجة حسيبة في العام 1991، من خلال ڤيديو قديم لها، حيث تظهر فيه واقفة على المسرح تصدح بقصيدة “يا دموع العين سيحي” وهي تلوّح بيديها وكأنّها تطال بهما سماء الحزن العاشورائي. وبصوتٍ حافظ على حنانه وشجاه وبُكائيّته المولولَة ويسكن وجدان كثيرين من أبناء عاصمة المراسيم العاشورائية في لبنان، النبطية، رحلت حسيبة في 17كانون الأول/ديسمبر العام 1992 عن66 عامًا، تاركة وراءها إرثًا من المراثي والفراقيّات لا ينضب ذكره.

لم تكن حسيبة قارئة عزاء فحسب، بل كانت امرأة عانت ما عانته في حياتها الشخصيّة التي لم يصلنا منها سوى قليل، تسامت بأحزانها ووظّفتها في خدمة “آل البيت”، وتخليد ذكرهم بروي مصائبهم حدوًا وندبًا، وكانت الطرافة جزء آخر من شخصيّتها التي قرّبتها من الناس وخفّفت عنها قليلًا من أحزانها، ولعلّ في قدرتها على الوصول إلينا شيء من حزنها الشخصيّ الصادق وعتابها الذي ظلّ يتردّد في مقطع تقول فيه:

” يا ناس جفوني حبابنا

يا ناس جفوني

بعد ما كنت بيناتن جفوني

يا ويلي بكيت كتير لنشّفت جفوني..”.

“بالله يا أحباب شو عملنا معاكن جفيتوني ع طول المدى”.