“بتندقّلّه النوبة”.. عن طقوس الموت والنواح والموسيقى

بينما كنتُ أتصفّح كتابًا لـ: عليّ الشوك حول الموسيقى، هذا المجال الذي لا أفقه في ميتافيزيقيّته شيئًا سوى أنّه مبعثٌ للاطمئنان يرافقني، إذ إنّ قراءتي العبثيّة فيه، لا تعدو كونها مجرّد حشريّة، دفعتني وأنا أعاني من نوبات القلق المتكرّرة صباحًا، إلى أن أسأل نفسي عن سرّ الموسيقى، لأجدني أفتح كتاب الموسيقى والميتافيزيقيا، أغمض عينًا وأترك الأخرى تتأمّل الكلمات، وأرهف سمعي إلى صوت الماء الرقراق الآتي من الخارج، ولعُود نصير شمّا، الموسيقيّ الذي عرّفني عليه عليّ الشوك.

وفي قمّة انشغالي الحسّيّ – بما أنّ القلق يزيد من حساسيّتنا السمعيّة– ظهر مصطلح “النوبة”، وكمن وجد ضالّته، سخّرتُ حواسي كلّها بانتباهٍ شديد لهذا المصطلح، وبدأت أقرأ.

لعلّكم تتساءلون: ما الجدوى من قراءة هذه المقدّمة عن تفاصيل صباحٍ قلِق؟ لكنّ القلق هو ما وضعني أمام المصطلح الذي كنت أفكّر في الكتابة عنه منذ مدّة، من دون أدنى فكرة عن الكيفيّة. أليست لعبة المصادفات كافية أحيانًا؟

في وداع الأرواح

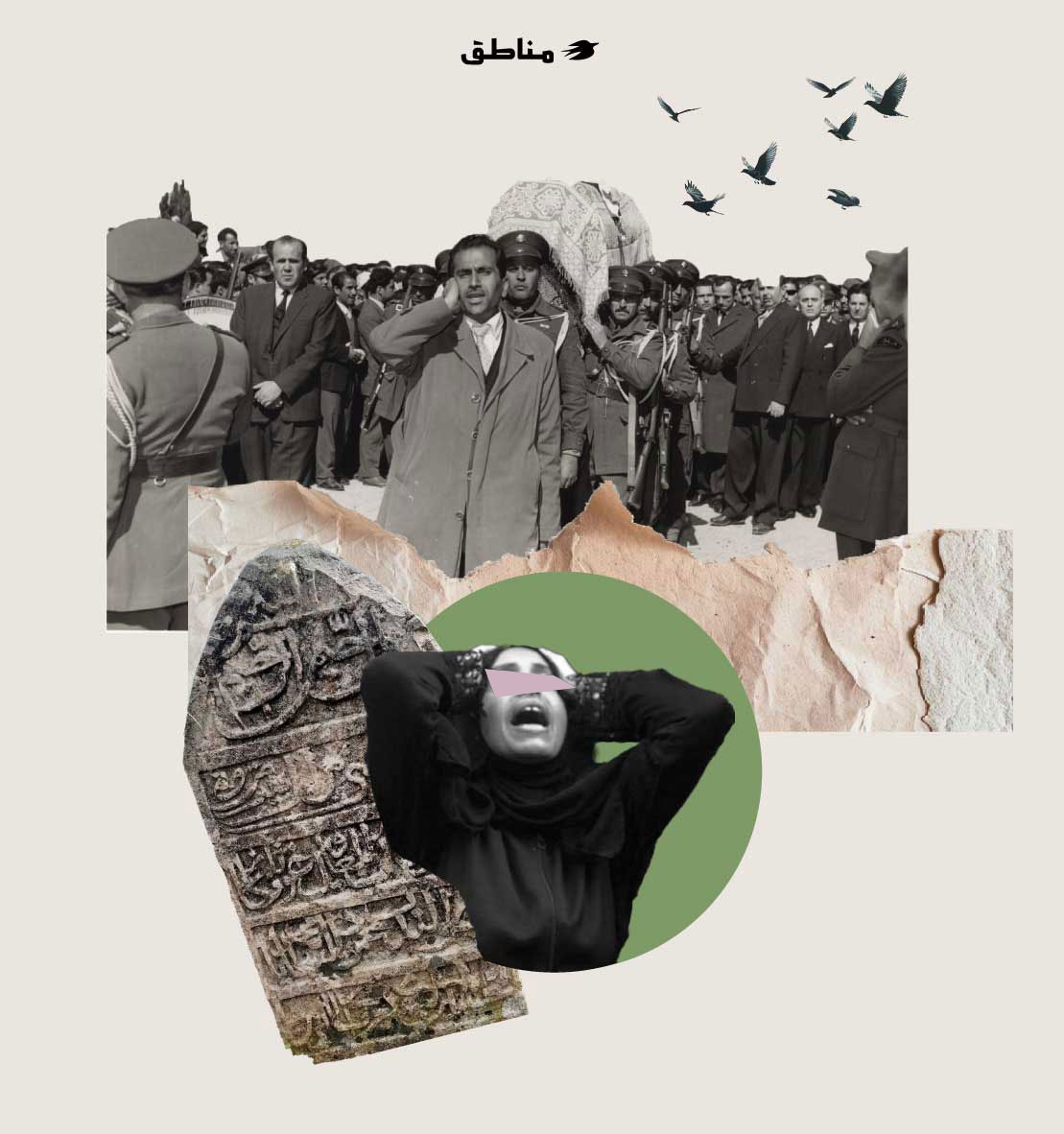

في إحدى مناسبات العزاء البقاعيّة القليلة التي حضرتها في حياتي، بما أنّني ميّالة إلى الابتعاد عن أجواء القتامة والحزن، كان الرجل تسعينيًّا عجوزًا، وقفت النساء ينِحنَ فوق رأسه، وأخريات ينشدن له رثائيّات تمدح نبله وأخلاقه.

عندما حملوا الجثة لأخذها إلى الدفن، صاحت إحداهن: “عم تندقّلّه النوبة!”. وبعد انتهاء الدفن، جلست بعضهنّ ليُكملن الحديث: “روحه طاهرة، دقّتله طبول الخليليّة”.

مدّدوا الجثّة في وسط الدار، وانتزعوا عنها صفتها الجنسيّة- كذكرٍ بين نسوةٍ من أقاربه وغريبات- يفصل بين النساء والرجال حائط يحجبهنّ، ليتمكنَّ من إتمام طقوس البكاء. على المقاعد الخلفيّة، كانت بعضهنّ يتحادثن عن شخصيّة الميّت الذي لا أعرف عنه شيئًا. تقول إحداهنّ إنّ قريبها المتوفّى جاءها في الحلم وأخذ قطعة لباس من منزلها: “خير اللّهم خير، عرفتُ وفاته عندما استيقظتُ صباحًا”.

فتجيبها أخرى: “عطيّة الميّت منيحة، بس إذا زار البيت وأخذ شي يعني أكيد الله بدّو يسترجع أمانته”.

عندما حملوا الجثة لأخذها إلى الدفن، صاحت إحداهن: “عم تندقّلّه النوبة!”. وبعد انتهاء الدفن، جلست بعضهنّ ليُكملن الحديث: “روحه طاهرة، دقّتله طبول الخليليّة”.

وقفتُ متسائلة، لأنّني حتّى تلك اللحظة لم أسمع أيّ قرع لطبول، أو أصوات غريبة مختلفة عن صوت القرآن ونشيج البكاء. فهل كانت هناك فرقة في الخارج؟

تكرّرت العبارة في عزاء جدّتي: “دقّولها طبول الخليليّة، كانت أرملة وتعبانة بحياتها”.

فسألت آنذاك عن معنى هذه العبارة، فعرفتُ أنّها مقولة من التراث الشعبيّ المحلّيّ، وتعني أنّه أثناء دفن الميّت، ترافق روحه، إذا ما كان إنسانًا خيّرًا، ملائكة الجنّة، فتُقرَع له الطبول، وتُدَقّ له النوبة.

بين الطقس والأسطورة الشعبيّة

بحثتُ في غوغل عن معنى طبول الخليليّة أو النوبة، فلم أجد إجابات واضحة، ولا أمثالًا شعبيّة توضحها. تناسيتُ الموضوع في غمرة الانشغالات، حتّى أعادتني إليه المصادفة، عند ملاقاته في كتاب علي الشوك.

سألتُ بعض الأصدقاء عنها، كي لا تكون الفكرة محض استيهام، فأجابتني صديقة: _”_في حدا عنّا بيقولوا لمّا مات دقّتله الخليليّة، يعني حملوا نعشه الملايكة”. وأضافت أخرى: “بينسمع دقّ طبول مش معروف مصدره”. وأكّدت ثالثة: “إذا الميّت أو أيّ شي منيح، بينقال بتندقّلّه النوبة”.

إذًا، إنّها مقولة شفهيّة من التراث الشعبي– على الأقلّ، عرفتها في منطقة البقاع، ولا علم لديّ بمدى انتشارها– فكيف يمكن قراءتها وفهمها، ما دام أكثر الأشخاص ممّن يستخدمونها هم من العجائز الذين قاربت مفاهيمهم وثقافتهم على الاندثار بالنسبة للأجيال التالية، أو تُوصم بالتخريفات؟

لمن تُقرع الطبول؟

في كتاب علي الشوك، استطعتُ اقتفاء أثر مصطلح النوبة، لكنني لم أجد ما له علاقة– إلى الآن– بطبول الخليليّة، وهو ما يطرح سؤالًا في ذهني: هل تعود جذور هذه العبارة إلى العصور التي كان يجهل فيها الإنسان مفهوم الموت؟ حيث كان يجتمع أقارب المتوفّى ساهرين على جثمانه، قارعين الطبول ليلًا ونهارًا، وهم يرقصون حوله، وذلك لإخافة روح الميّت من العودة بطريقة شريرة مُعدية تؤثّر في باقي الأحياء كما كان يُعْتَقَد؟

تُعرَّف النوبة بأنّها شكلٌ من أشكال الموسيقى الإسلاميّة. كذلك فإنّ النوبة في اللغة العربيّة مشتقّة من الفعل (نابَ، ينوبُ)، بمعنى قام مقام فلان. وناب إليه: رجع مرّة بعد أخرى.

ومن هو الخليل، إلّا الصديق الوفي؟ ومن أكثر قربًا وصداقة للإنسان من نفسه أو روحه؟ وعندما تُدقّ طبول الخليليّة، هل يكون المقصود أنّ روحه الطيّبة لن تنشر الضرر، فهي مُبعَدة لسيرتها الحسنة، حيث لا خلل يؤثّر في الأحياء؟ وهل في إيقاع الطبول تشابه لإيقاعات الحياة والموت نفسها؟

من قصور الخلفاء إلى الجنائز

أمّا ما وجدته عن النوبة لدى علي الشوك، فلا يجيء على ذكر الأموات، بل يعكس موقف الإسلام المتذبذب من الموسيقى.

تُعرَّف النوبة بأنّها شكلٌ من أشكال الموسيقى الإسلاميّة. كذلك فإنّ النوبة في اللغة العربيّة مشتقّة من الفعل (نابَ، ينوبُ)، بمعنى قام مقام فلان. وناب إليه: رجع مرّة بعد أخرى. والنوبة: الفرصة. يُقال: “جاءت نوبتك”، فحين يحضر أحد المغنّين في حضرة خليفة أو أمير للغناء، يُقال إنّ نوبته حانت. ولعلّ أقدم استعمال لهذا المصطلح جاء في عهد الخليفة المهديّ العبّاسيّ. وهي تشير إلى عدد من المقطوعات الغنائيّة الموسيقيّة، وعددها الأساسيّ أربع مقطوعات.

وأشار علي الشوك إلى أن كريستيانوفيتش يرى أنّها نشأت في بلاد العرب، ثمّ انتقلت إلى إسبانيا. وهي، بحسب اعتقاده، بمثابة السيمفونيّة الشرقيّة، التي بقيت وحدها حيّة من موسيقى الماضي على رغم الإهمال.

وقد أصبحت النوبة أرقى شكل موسيقيّ إسلاميّ، فهي الممهّدة لموسيقى المتتالية (Suits) في الموسيقى الغربيّة، والمتتالية هي موسيقى آليّة (تُعزف على الآلات فقط)، تشتمل على سلسلة من الرقصات المنتظمة. كانت إحدى أهمّ الأشكال الموسيقيّة التي تُؤدّى على الآلات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولا تزال تُستعمل حتّى يومنا هذا. والنوبة، برأي المسلمين أنفسهم، أفضل ما في الموسيقى العربيّة.

في القرى والبلدات

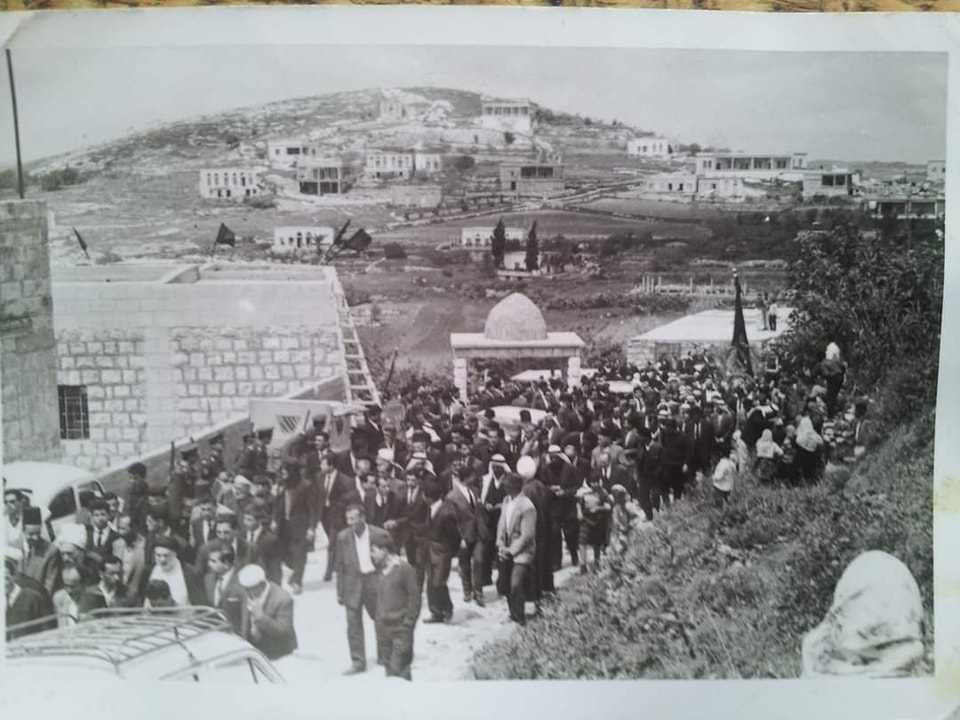

قديمًا كانت لكل بلدة أو مجموعة من الضياع والقرى فرقة تدعى “النوبة” تتقدّم الأحزان لا سيّما إذا ما كان الفقيد شابًّا أو صاحب مكانة اجتماعيّة أو سياسيّة أو شعبيّة أو عسكريّة، على نحو “بيك” أو “أفندي” أو “مختار”، وتتولّى إمّا رفع الصوت بالذكر في الجنازة، أو أن تصحب الجنازة بالمديح والإنشاد مع الضرب على الطبل وبالصنوج، ولاحقًا تطورت نشاطات النوبة وصارت تشارك في الأفراح وبعض المهرجانات القرويّة أو المدينيّة ودخلت إليها الموسيقى بآلات نافخة.

تُعتبر “النوبة” فرقة نموذجيّة تتألّف من 10 إلى 15 موسيقيًّا، وتتضمّن موسيقاها أنغامًا وألحانًا تقليديّة أو حزينة وأناشيد عسكريّة قديمة، منها العربيّة ومنها التركيّة، إضافة إلى ترجمة معرّبة لمؤلّفات موسيقيّة خاصّة بالموت. وتعتمد “النوبة” على آلات موسيقيّة نحاسيّة غربيّة.

بدأ تقليد الاستخدام العام لفرق “النوبة” في بداية القرن العشرين، ومع أنّ معظم القرى كانت لها “نوباتها” الخاصّة مع بيرقها (العلم)، إلّا أنّه لم يتبقّ منها إلّا نوبة “درزيّة” واحدة في لبنان هي “نوبة آل المصري صليما” في قضاء بعبدا، التي تدقّ في الأفراح والأتراح وشتّى المناسبات الاجتماعيّة إذا ما دُعيت إليها، وتعزف في مآتم الشباب، لكنّها لا تعزف أبدًا في مآتم المشايخ، ويستقدمها الدروز والمسيحيّون على السواء حيث تؤدّي المعزوفات نفسها.

فرقة النوبة لآل المصري

كان المعلّم بطرس بو سمرا من بلدة عين سعادة (الجديدة- بعبدا)، هو أوّل أستاذ موسيقى بدأ بتعليم شباب عائلة المصري على النوتة واستعمال الآلات الموسيقيّة، يومها كان شاهين بشير المصري رئيسًا للنوبة، وكان ذلك في العام 1932. في العام 1954 ذهبت “النوبة” مع أفراد من آل المصري إلى جبل العرب لاستقبال سلطان باشا الأطرش بعد رجوعه من الأردن. وفي العام 1974 شاركت في مأتم الموسيقار فريد الأطرش ورافقت الجثمان من دار الطائفة الدرزيّة في بيروت إلى مطار بيروت الدولي، حيث نُقل إلى مصر. كما حضرت في العام 1988 مأتم أبو نايف المصري في حورتعلا- بعلبك.

حرّم الإسلام أخيرًا النوبة، وجاء في حكمها “لا يجوز أن تخرج ما يسمّى النوبة مع الجنازة لأنّ النبي (محمّد) نهى عن أن تتبع الجنازة بصوت أو رنَّة، وقد اتّفق العلماء على استحباب أن تكون الجنازة صامتةً، ومن أراد أن يذكر الله وهو في الجنازة ذكره في نفسه. وأمّا رفع الصوت بالذكر في الجنازة، أو أن تصحب الجنازة بالمديح والإنشاد مع الطبل والصنّاجات التي يسمّونها النوبة، فهذا حرام باتّفاق أهل العلم والفقه في الدين”. وأضاف “يجب على أهل العلم أن ينكروا ذلك وألا يقرّوه في بلداتهم وقراهم، وأن يبيّنوا للناس الأحكام الشرعيّة من مصادرها الشرعيّة من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة، ومن كتب أهل العلم المؤيَّدة بالدليل”.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تختار الملائكة شكلًا موسيقيًّا إسلاميًّا قديمًا، -وتدقّ النوبة- أيّ تعزف أجمل المقطوعات الموسيقيّة في جنازة الميّت؟ وهل تُفضّل الملائكة لونًا موسيقيًّا على غيره؟