الربابة البقاعيّة أنين الوتر ونكهة الهال

في بقاع لبنان، حين يهبّ الليل خفيفًا على صفحات السهول ويلوّن المدى بعتمته الناعسة، تُضاء المجالس بخيط دخان متصاعد من منقل فحمٍ دافئ، وتفوح رائحة القهوة العربيّة العابقة بالهال، كأنّها تفتح أبواب الحكايات القديمة، وتدعو الأجداد للجلوس مرّة أخرى. هناك، في ظلّ خيمة الشَعر، بين شدّات “الطُرْحة” ووهج النار، تعود الربابة سيّدة المجلس، متوّجةً بصوتها الأحاديّ الوتر، كي تكرر سرد الملاحم والقصص ليس بالكلمات، بل بارتجالٍ شجيّ يتسلّل إلى العظم.

آلة الوتر المنفرد بمقام لبنانيّ

الربابة أكثر من آلة موسيقيّة ذات وتر وحيد مصنوعة من جلد الماعز وخشب الرمّان أو السنديان، هي جزء من ذاكرة الأنغام الريفيّة، تحفظ صوت القرى، نحيب النساء وأناشيد الرعاة. انتقلت هذه الآلة، ذات الجذر البدويّ العريق، من صحراء العرب والفرات إلى سفوح البقاع الغنيّة بالأصوات، حيث شيّدها الفلّاح اللبنانيّ بروحه، فحوّلها من وسيلة لتسلية المساءات الطويلة، إلى أداة لنقل الشجن.

في القرى البقاعيّة كـ: حربتا، عنجر، الخيارة، كفرزبد والقاع، ما زال صوت الربابة يتسيّد الأعراس الشعبيّة والسهرات التراثيّة. هي لا تُرافق إلّا الصوت البشريّ، وكأنّها تحتكم إلى لغة واحدة لا تعرف التعدّد: الشعر الغنائيّ، الحداء، المواويل، والسيرة الهلالية، إذ ينهض العازف وحده في ركن المجلس، يسرد ماضي القبيلة أو مآسي العشق، ويروي تفاصيل الأيّام، بينما الرجال يحتسون القهوة، والنساء يُخبّئن الدمع خلف أطراف مناديلهنّ.

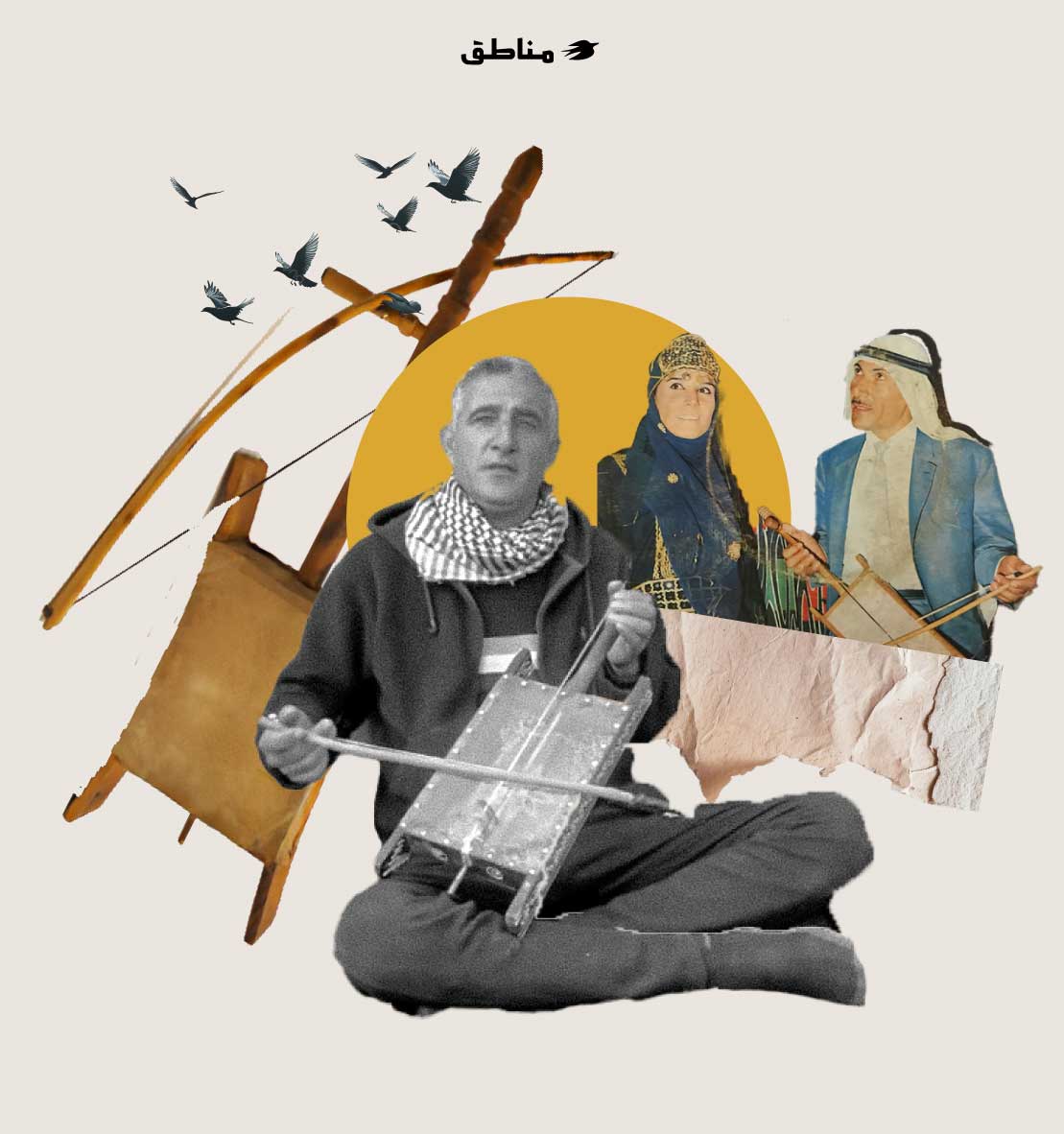

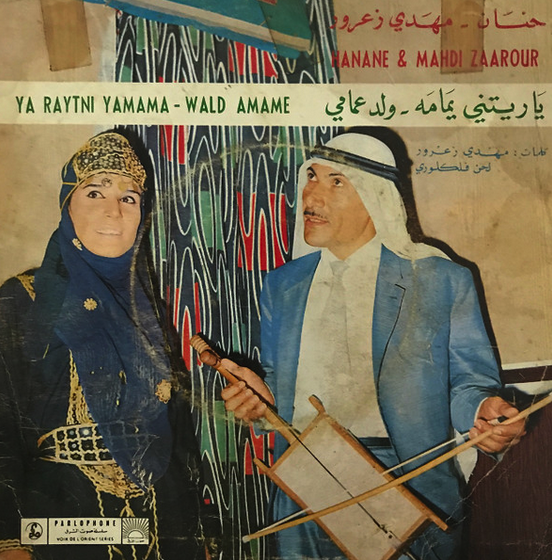

مهدي زعرور.. الربابة بصوتٍ بشري

لم يكن الشاعر مهدي زعرور بحاجة إلى تعليم أكاديميّ كي يدرك أنّ الموسيقى ليست علمًا بقدر ما هي ارتجافةُ قلبٍ صادق، ولا إلى شهادة كي يُقنع الناس أنّ القصيدة إذا لم تُولد من وجع، تبقى مجرّد تمرين لغويّ. لقد أدرك ذلك باكرًا، هناك في بلدة حربتا، في البقاع الشمالي، حين سمع الراحل رامح مدلج يعزف على الربابة، فانبثق منه صوتٌ لم يُشبه صوت آلات المدن، بل كان صوتًا يتنهّد من بطن الأرض.

لم يتعلّم زعرور العزف في معهد، بل تشرّبه من الحياة، من الربابة الأولى التي صنعها له نجيب جعفر، ومن الصمت الطويل الذي كان يقطعه بأنين أو بيت عتابا. اختبر كلّ ذلك قبل أن يُمسك الميكروفون في الإذاعة اللبنانيّة ويغنّي: “تركـوني عيش وحدي بيهداوي…” هناك كُتب اسمه كأوّل من اجتاز امتحان الغناء الشعبيّ في العام 1957، فبدأت رحلة لا تنتهي.

هو لم يعزف على الربابة، بل جعلها تعزف به. لم يكن العودُ من خشبٍ وحسب، بل من قلبٍ مجروح. كان الصوت صادقًا إلى حدِّ أنّ الربابة استعارت نبرة حزنه لتتكلّم. جعل من كلّ بيت عتابا شرفة تطلّ على مجدٍ مضى، وعلى وطنٍ كان يجب أن يكون أكثر عدلًا.

أمير الربابة

لقّبوه بـ “أمير الربابة”، ليس لأنّه أوّل من عزف عليها، بل لأنّه جعلها مَلِكة في مجلس الشعر، قادرة على ملامسة آلام الناس بلحنٍ وحيد، صادق. كتب لـ وديع الصافي “على الله تعود”، ورافق صباح وسميرة توفيق وصباح فخري ونصري شمس الدين. ومعهم رفع اسم لبنان إذ كان الشعر يتقدّم على الإعلام، والأصالة تتغلّب على التجارة. وفي زمن المهرجانات المعلّبة والموسيقى المعلّبة، كان زعرور يقف في الزاوية، في عزلة تشبه عزلة الربابة، وترٌ واحد في عصر الكورال، حنجرة فريدة في زمن الفلاتر، وكان ذلك كافيًا ليصنع مجده.

على رغم أنّ الربابة ظهرت في حضارات الفرس والعرب والترك، إلّا أنّ البقاعيّين أعادوا تشكيلها بصيغة لبنانيّة. ظلّ الهيكل كما هو: عصا طويلة يُشدّ عليها سبيب فرس، وطارة مغطّاة بجلد الماعز. لكنّ الزخارف تغيرت

لم يكتفِ زعرور بترداد ما قاله السابقون، بل شكّل “جوقة العندليب”، وكتب أكثر من 600 أغنية، وقدّم أكثر من 1000 حلقة إذاعيّة، سافر إلى فرنسا واليونان وسوريا وأفريقيا وأوستراليا، لكنّ قلبه ظلّ في حربتا، حيث كانت الربابة الأولى تنتظره، والقصيدة الأولى تنبض في صدره.

الابن يكمل الطريق

في سنواته الأخيرة، لم تعد يده تطاوعه على العزف، فعلّم ابنه كي يكمل الطريق. لم يستسلم للفقر ولا للخذلان، بل ظلّ وفيًّا للفنّ كمنذر، حتّى حين بات الفنّ نفسه مشبوهًا. رفض زعرور أن يُوقّع أعمالًا لا تشبهه، ولم يساوم على كلمة واحدة، لأنّه رأى الفنّ “رسالة”، لا وظيفة.

وحده من يعرف وجع الربابة، يمكنه أن يفهم لماذا انسحب زعرور من الضوء، وهو الذي زيّن حفلات بيروت ودمشق والكويت. وحده من جرّب أن يعزف قلبه كوترٍ وحيدٍ، يعرف كم هو صعب أن تصنع مجدًا من صمت.

الربابة اللبنانيّة: نسج محلي لآلة عابرة للقارات

على رغم أنّ الربابة ظهرت في حضارات الفرس والعرب والترك، إلّا أنّ البقاعيّين أعادوا تشكيلها بصيغة لبنانيّة. ظلّ الهيكل كما هو: عصا طويلة يُشدّ عليها سبيب فرس، وطارة مغطّاة بجلد الماعز. لكنّ الزخارف تغيرت، ألوان الطارة باتت ترابيّة تميل إلى لون السهل، والأنغام صارت تشتبك أكثر مع الموّال اللبنانيّ و”العتابا” و”الميجانا”، وشيئًا فشيئًا، صارت الربابة أخت البقاع، لا ضيفة عليه.

ولأنّ الطبيعة البقاعيّة قاسية شتاءً وسخيّة صيفًا، انعكس ذلك في نبرة العزف: حينًا خشنٌ كجلد الماعز، وناعمٌ حينًا آخر كعشب نديّ تحت الشمس. بعض الحرفيّين في بعلبك يفاخرون بجلود الذئب التي تُستخدم لصنع الطارة، معتبرين أنّ هذا الجلد يمنح “الرَنَّة” دوزنة حزينة مطلوبة في أغاني البادية والوداع.

في حضرة الخيمة والنار

الربابة في البقاع ليست للمسرح. مكانها الطبيعيّ خيمة الشعر، ساحة البيت الريفيّ، أو “المضافة”. تُمسك كأنّها رضيع، تعزف كأنّها قلب، ويرافقها دومًا هسيس الجمر وتهويمات القهوة. لا تحتاج إلى مكبّر صوت، بل إلى صمتٍ شريف من الحاضرين.

في الأعراس كانت الربابة تُمهّد لصوت الزفّة، تسبق الدبكة وتُمهّد لزغاريد النساء. وفي ليالي الشتاء، لكن في هذا العصر الإلكترونيّ المتسارع، حيث تتحوّل الأصوات إلى بيانات، والأنغام إلى ملفّات مضغوطة، تقف الربابة على طرف الزمان، وحيدة، كأنّها ترفض الدخول في جوقة المستقبل.

أنين الربابة

بوترٍ فريد، وحنجرةٍ خشبيّة مغطاة بجلدٍ ميت، تئنّ الربابة ككائن بدائيّ نُسي في زاوية الضوء. لا مكان لها في التخت الشرقيّ الحديث، ولا في فرق الأوركسترا، ولا حتّى في المحاولات “الفولكلوريّة” المعاصرة التي تُجمّل الماضي لتجعله قابلًا للاستهلاك. الربابة لا تصلح للبثّ الإذاعيّ، ولا تجد لها مكانًا على مسارح الغناء الجماهيريّ. لا تتوافق مع “الاتّفاقيّات الموسيقيّة” الحديثة، ولا تجيد التناغم مع آلاتٍ ذات مفاتيح وإلكترونات.

إنّها لا تعزف، بل تنوح. لا تواكب، بل تذكّر. وكأنّها بقايا نايٍ صحراويّ تسرّب من ذاكرة القبيلة، وتاه في زحمة “الكيبورد” والآلات الذكيّة. صمت الربابة أكثر صدقًا من كلّ الإيقاعات المستعارة، ونشازها الجارح أكثر وفاءً للجرح البشريّ من كلّ الألحان المُنمّقة.

في زمنٍ تُهندس فيه الموسيقى كما تُهندس الأبراج، تُصبح الربابة فعلَ مقاومةٍ هادئ، عزلةً نبيلة، ترنيمةً من خارج الزمن. ليست آلة موسيقيّة فقط، بل موقف. حضورها النادر، كطيف منسيّ، هو تذكير دائم بأنّ الموسيقى لا تُقاس بعدد الأوتار، بل بمدى قدرتها على ولوج الروح.