”اقتفاء أثر“ لفادي الطفيلي جثث ومقابر تأبى أن تغادر

(زقاق البلاط، الخندق الغميق، جبّانة الباشورة وروضة الشهيدين)

من المثير أن يُصار إلى تتبّع تاريخ الأمكنة والناس، عبر أخبار رجل أعمى وحفّار قبور وتاجر أسلحة، وبشكل خاص عبر جثّة تراوح طوال اللعبة السرديّة بين الحضور والغياب.

في هذه السياقات تبدو المدينة عبارة عن لوحة ينير تفاصيلها ضوء متذبذب، تتداخل فيها الأحداث والمرويّات، بل وتتشابك الأزقّة والساحات والحواكير، فيتوارى بعضها ليعود فينجلي من جديد عبر سرد يعمل على شدّ أواصر ما كان إلى ذلك سبيلًا.

يأخذ السرد في بعده الأعمّ في كتاب “اقتفاء أثر” للكاتب فادي طفيلي بعدًا مونولوغيًّا، فيضفي عبر هذا البعد حيويّة من جهة، ومباغتة المتلقّي من جهة أخرى، إذ ليس من السهل على المرء أن يستوفي شرط التحكّم بالذكريات وبالكلمات، عندما يكون النصّ مؤسّسًا على بوح داخليّ، مع الإشارة إلى أنّ العنوان الكامل للكتاب هو “اقتفاء أثر: مرويّات في المدينة والأمكنة والأحياء”، حيث “إيقاع المدينة المسعور” (كما جاء في الكتاب) يشكّل الخلفيّة المطلقة لهذا الاقتفاء الشيّق.

زقاق البلاط والسرد السريع

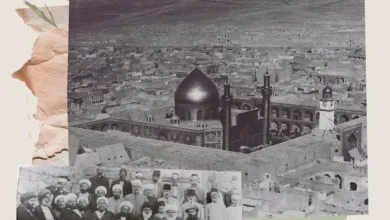

أمّا الحي الأبرز في هذا العمل، فهو حي زقاق البلاط حيث السرد السريع لتاريخ هذا الحيّ وعمارته وما حفل به تاريخيًّا من تداخل مذهبيّ ودينيّ وطبقيّ وثقافيّ، وهو تداخل انعكس في المؤسّسات التربويّة والثقافيّة، التي احتضنها هذا الحي في عديد الحقبات.

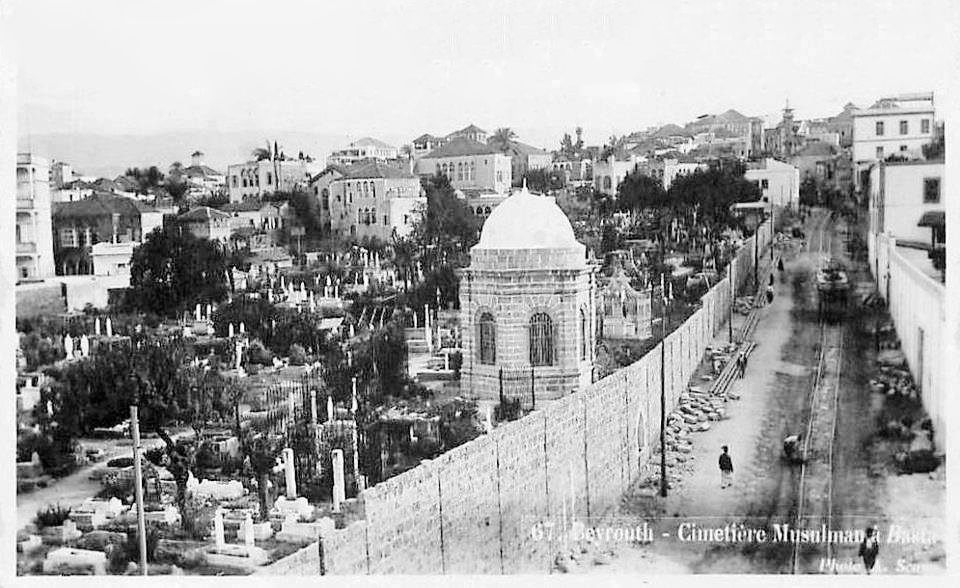

شرّع التلصّص المستور على حيّ زقاق البلاط لطفيلي، أن “يمرّن الإحساس بالمكان” أكثر وأكثر، فإذا بنا كقرّاء إزاء أمكنة أخرى، وأجواء أخرى، وجثث ومقابر أخرى، هي بالعمق امتدادٌ طبيعيٌّ للجثّة الرئيسة في الكتاب، وللمقبرة التي لم تغادر جري السرد، منذ الصفحات الأولى… مقبرة الباشورة وجثّة الأستاذ المدرسيّ والمبشّر الإنجيليّ جميل الصفوري.

من خلال هذه الجثّة التي طالعتنا مع الصفحات الأولى للكتاب وعبر جبّانة الباشورة التي أرستْ رمزيًّا قواعد اللعبة في بيروت الثمانينيّات، يمكن المرء أن يقرأ أخبارَ ليس محلّة زقاق البلاط وحسب، إنّما أخبار بيروت كلّها، وربّما أخبار كلّ لبنان الحروب والمليشيّات، حيث حوّلت المدارس إلى مراكز حزبيّة، وبعض غرف هذه المدارس إلى معتقلات لتعذيب المعتقلين من أحزاب أخرى، وحيث شواهد القبور بعامّة لا تشير إلى محض أولئك الذين تحت التراب، إنّما تراها تشير أكثر إلى الأحياء، إلى المتحاربين والفارّين من الأرياف إلى المدينة، وإلى المهمّشين، وإلى الأغنياء ممّن آثروا الرحيل، وإلى الفقراء الذين ساقهم فقرهم كي يكونوا مليشياويّين في هذا الحزب “التريلالّي” أو ذاك… ولا علاقة لفادي طفيلي بكلمة “تريلالّي” في هذا المحلّ، ذلك أنّ الأحزاب اللبنانيّة ساقت هذه الكلمة بقوّة لأن تكون في هذا المقال.

مقابر وجثث

من جبّانة الباشورة إلى روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبيّة، مرورًا بمقبرة الشهداء في محلّة قصقص، ومن زقاق البلاط مرورًا بالخندق الغميق وصولًا إلى الشيّاح… ومن جثّة الصفوري إلى غيرها من الجثث، فالمدينة، كلّ المدينة، هي مجرّد حاكورة فسيحة لاستجداء النجاة، لمحاولة الفرار، وهو ما شهدناه في نهاية القصّ حيث الغربة، حيث الهجرة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة لا تتعدّى أن تكون لعبة فرار، ومحاولة يائسة لطيّ الذكريات، وكأننا إزاء كائن يعمل على معس أذنيه بكفّيه، هربًا من صوت الضجيج وعلى إغلاق عينيه بقوّة هربًا من وعورة المشهد، إلّا أنّ للذكريات على الدوم مساربها الخاصّة التي لا تحفل بالمسافات ولا بالأزمنة، ولا بما تثيره من حنين أو من منغّصات المشاعر المؤلمة.

غير أنّ آليّة السرد التي تقوم على التذرر والتبدّي المفاجئ، والتبعثر والظنّ والتحايل والتخمين، تجهد هذه الآليّة في التأسيس لذاكرة أخرى، في التأسيس لنصّ آخر يرمق الحاضر بعيون الحذر، بتلك العيون التي قد أشبعتها ثمانينيّات بيروت، بكلّ ضروب الخوف والتحايل، هربًا من الاقتفاء الحرفيّ لأثر المقابر والرصاص والجثث.

لا أخفي أنّ كتاب “اقتفاء أثر”، وعلى رغم ما يحايثه من حميميّة وحبّ مكتوم، وفي البال بهذا السياق المقطع المتعلق بـ “رسالة مريم”، فإنّ الكتاب وبالعنوان العريض، يسوق القارىء إلى سوداويّة قاتمة حيال مستقبل هذا البلد، وإمكان التعايش بين تنافر مجموعاته الدينيّة والمذهبيّة والميليشياويّة المكبوتة…

موت عالم وولادة آخر

إنّه التنافر الجليّ الذي رسم مشهد الثمانينيّات، كما بيّن الكتاب، وأيضًا هو التنافر الباطنيّ والذي أعقب نهاية الحرب وكلّ الفترة التي تلت. إلّا أنّ تلك السوداويّة التي تزحف ببطء منذ المقاطع الأولى للكتاب، لها بالطلع ما يبرّرها، فلا افتراء على الواقع اللبنانيّ قام به فادي طفيلي في هذا الكتاب، ولا أمل حاول استنباته في الحديقة اللبنانيّة، حيث إنّ تداخل الأشواك هو سيّد المشهد.

الكتاب وبالعنوان العريض، يسوق القارىء إلى سوداويّة قاتمة حيال مستقبل هذا البلد، وإمكان التعايش بين تنافر مجموعاته الدينيّة والمذهبيّة والميليشياويّة المكبوتة

ونحن مع هذا الكتاب كأنّنا إزاء صدى واقعيّ لما قاله يومًا، وبنفس صوفيّ، الرفيق أنطونيو غرامشي لمّا تكلّم عن ذلك الغموض المرعب الذي يرافق في العادة موت عالم وولادة عالم آخر لم تتهيّأ ظروف ولادته بعد، فإذا بالفوضى وإذا بالاضطراب ودوام الترقّب، هي بوصلة المستقبل. ولا أخال أنّ غرامشي – وعذرًا لهذا الاستطراد الدخيل والذي قد ألمّ بي- كان بعيدًا من القديس أوغسطينوس، في إشارته الصوفيّة تلك…

لنعد إلى فادي طفيلي و”اقتفاء أثر”. يقول الطفيلي في الصفحة الخامسة من كتابه “يمتدّ الفضاء الزمنيّ لهذه المرويّات بين العامين 1981 و 2008…” إلّا أنّ جثّة الثمانينيّات تلك، وأيضًا مقابر تلك الفترة، لم تغادر ذهن الراوي على الإطلاق، وصولًا إلى الصفحات الأخيرة من الكتاب، ما يشي بأنّ الغموض لا يني يشكّل بوصلة الاجتماع اللبنانيّ، وخِرَق وهلاهيل هذا الاجتماع .

فتعزيز حضور الجثّة والمقابر في مجمل العمليّة السرديّة، في كتاب “اقتفاء أثر”، يستبطن إمكان انبثاقها الواقعيّ في كلّ لحظة. فإذا كان عالم الحرب الأهليّة قد مات كما يقال، فإنّ تأخّر ولادة عالم جديد في لبنان يرسم غموض المشهد اللبنانيّ على الدوم، وتبقى الوجاهة في هذا الصدد لتلك العظام، التي تترقّب لحظة انبثاقها من تحت الأرض.