نقليّات بيروت بين دقّة الترامواي وعشوائيّة الڤانات

في قلب المدينة، حيث تتشابك الهندسة الرمزيّة للشوارع والأزقّة مع صدى البحر الذي يلامس الكورنيش ما يشبه ابتسامة صدئة، تتجلّى وسائل النقل ضرورة عمرانيّة– اجتماعيّة- اقتصاديّة، كبنية تحتيّة للحداثة، وجهاز عضويّ لإنتاج المدينة. وسائل النقل وسائط حاسمة لإعادة توزيع الزمن والمجال والطبقات. في هذا الإطار، لا يمكن الحديث عن تطوّر مدينة من دون الحديث عن كيفيّة تدفّق سكّانها، عن إيقاع الحركة، وعن أنماط العبور التي تنتج فضاءً عامًّا وتعيد تشكيله.

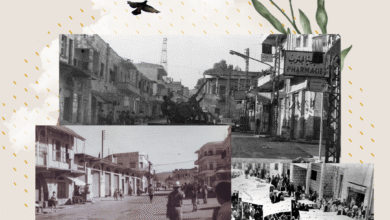

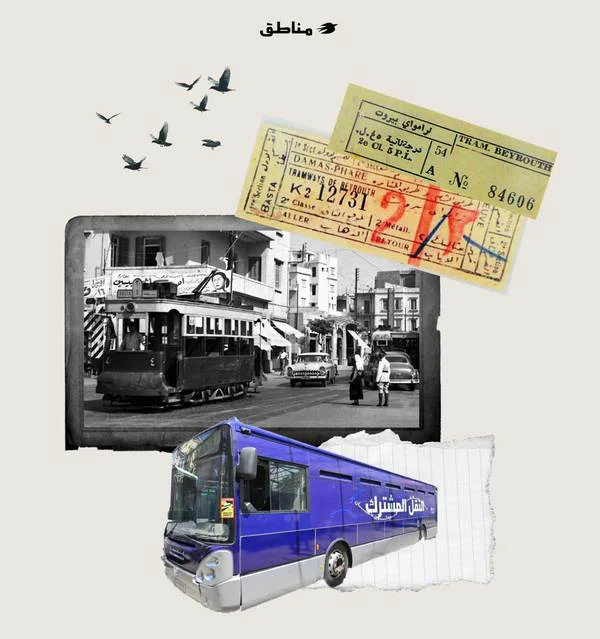

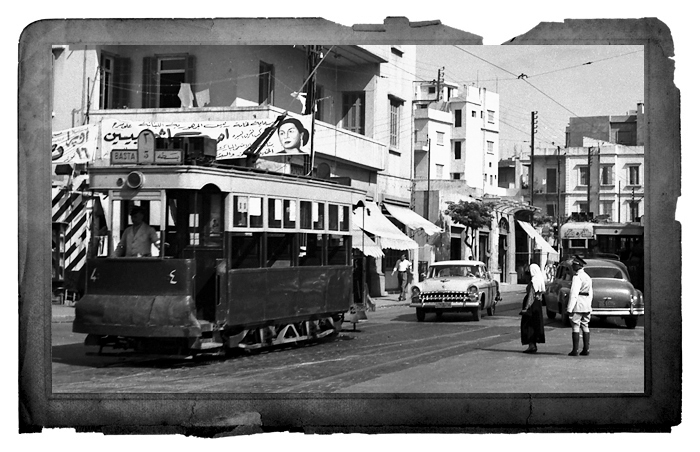

حين أطلّ الترامواي في بيروت العام 1908، كان إعلان دخول المدينة في هندسة الحداثة. فكلّ وسيلة نقل تُعيد ترتيب “المسافة”، فيزيائيًّا ورمزيًّا أيضًا: المسافة بين المركز والأطراف، بين السوق والبيت، بين “الأنا” و”الآخر”. وقد شكّل الترامواي، الذي شقّ طريقه بين ساحة البرج ورأس بيروت وفرن الشبّاك والدورة، تحوّلًا في تصوّر البيروتيّين للزمن والحيّز، إذ اختزل المسافات وربط بين الطبقات، وفتح الباب أمام اقتصاد يوميّ جديد ومسارات عمل وتقاطعات بين المناطق.

هندسة اجتماعيّة

لم يكن الترامواي مشروعًا محلّيًّا صرفًا، بقدر ما كان جزءًا من شبكة معقّدة ضمّت السلطة العثمانيّة، ورساميل بلجيكيّة وفرنسيّة، وطموحًا بيروتيًّا إلى “العرض الحضاريّ”، إذ تصبح التقنيّة واجهة تحديث سياسيّ واجتماعيّ أكثر من كونها خيارًا تقنيًّا بحتًا. وقد شكّل الترامواي في حينه نوعًا من الهندسة الاجتماعيّة عبر المسارات: كلّ خطٍّ حديديّ رسم خريطة علاقات غير مرئيّة بين الطبقات والأعراق والطوائف والوظائف المدينيّة.

اليوم، بعد أكثر من قرن، تعود الدولة اللبنانيّة لتطرح وسائل نقل جديدة، من بينها الحافلات العامّة التي أطلقتها في العاصمة ومحيطها، ضمن مشروع حضريّ يفترض أنّه يهدف إلى تخفيف الازدحام وإعادة إحياء النقل الجماعيّ. لكنّ المفارقة أنّ هذه الحافلات على رغم جاهزيّتها، تتحرّك شبه فارغة، في مشهد يعكس مأزقًا مزدوجًا: غياب التخطيط السلوكيّ من جهة، وفشل السياسة الحضريّة من جهة ثانية.

فمن دون ثقافة نقل جماعيّ، ومن دون بنية تحتيّة متكاملة (محطّات منظّمة، جداول دقيقة، نظام تسعير واضح، وحماية للركّاب)، تتحوّل الحافلة إلى جسم غريب في شريان مدينة مأزومة، تعيش على النقل الخاصّ، الفوضويّ (الفانات). المفارقة أنّ التقنيّة أصبحت جاهزة، لكنّ الخيال الاجتماعيّ الذي يشرعن استخدامها لم يُبنَ بعد.

إنّ الهندسة الحضريّة ليست مسألة إسمنت وحديد وحسب، إنّما مسألة ثقة جماعيّة، وتحوّل ثقافيّ، واعتراف متبادل بين الناس والسلطة بأنّ المدينة تبنى بمسارات الحركة. وفي غياب هذه البنية الرمزيّة، تبقى الحافلات الحديثة شواهد على حاضر يتيم، يشتهي ماضٍ لم يُصَن، ومستقبلًا لم يُصمَّم.

الزمن في وسائع النقل

إنّ العلاقة بين وسائل النقل والزمن، مسألة حسابيّة وعلاقة ثقافيّة وإدراكيّة وسيميائيّة عميقة. فالمدينة لا تتشكّل فقط بما تُنجزه من بنى تحتيّة، بل بكيفيّة إدراك سكّانها للوقت، وتفاعلهم مع مفهوم “الإيقاع”. وفي هذا الإطار، يشكّل الترامواي لحظة تأسيسيّة لتحوّل زمنيّ حاسم، إذ جلب معه لغة جديدة، ونظامًا جديدًا للزمن، بل ووعيًا جديدًا للانضباط.

ظهرت كلمة “ترمّ” في اللهجة البيروتيّة كاختزال لكلمة “ترامواي”، لكنّها لم تبقَ اسمًا لوسيلة نقل، بل تحوّلت إلى وحدة قياس زمنيّة شعبيّة. يُقال: “وصلت عالترمّ”، كأنّ الترمّ ساعةً تمشي على سكّتين.

ظهرت كلمة “ترمّ” في اللهجة البيروتيّة كاختزال لكلمة “ترامواي”، لكنّها لم تبقَ اسمًا لوسيلة نقل، بل تحوّلت إلى وحدة قياس زمنيّة شعبيّة. يُقال: “وصلت عالترمّ”، كأنّ الترمّ ساعةً تمشي على سكّتين.

في المقابل، الحافلات العامّة التي أطلقتها الدولة اللبنانيّة، وعلى رغم حداثتها التقنيّة، تعاني من بطء مدينيّ شبه وجوديّ. فهي تلتزم بمحطّات محدّدة، وتقف طويلًا، وتنتظر الركّاب كأنّها تعيش أزمة ثقة مع الزمن نفسه. هذا البطء لا يُحتمل في مدينةٍ يعيش فيها الناس على إيقاع العجلة والانفعال وتكتيكات البقاء.

ومن هنا نفهم لماذا ينحاز الناس اليوم إلى “الڤانات” بكلّ ما تختزنه من عشوائيّة وتشاطر و”زوربة” وتجاوز وتهوّر. الڤان يُجاري الفوضى ويُراوغها، بينما الحافلة تُقاومها، لكنّها تدفع الثمن.

زمن المدينة المفكّكة

المواطن يجري حسابات معقّدة لتنظيم نهاراته وفقًا لمعادلات الزمن/ السرعة /النجاة. فحين يعيش الإنسان في مدينة لا يثق بزمنها الرسميّ، يخلق له زمنًا جانبيًّا: زمن “الڤان”، زمن الغريزة. وكأنّنا أمام مفارقة حضريّة: الدولة تؤسّس لزمن “مؤسّسي” بطيء ومنضبط، بينما الناس يفضّلون زمنًا تهكّميًّا سريعًا وفوضويًّا، لأنّ المدينة نفسها مفكّكة.

المدينة تُبنى حول الحركة

في النصف الأوّل من القرن العشرين، كانت بيروت تتوسّع عمرانيًّا وأفقيًّا ومن مفاهيم خاصّة. توسّعها كان بحاجة إلى ما ينظّم هذا النموّ العشوائيّ، ويؤطّره ضمن منطق المدينة الحديثة. لكنّ المفارقة أنّ العاصمة لفظت الترامواي خارجها، فتمّ بيع بعض أجزائه إلى الصين، بعد أن كان قد أسّس لمسار نشأت على خطوطه مدارس ومستشفيات ومتاجر ودور سينما ومقارّ رسميّة. لم يكن الخطّ يمرّ على الأبنيّة الجاهزة، بل كانت الأبنية تُبنى حوله، وكأنّه يُملي شكل المدينة.

لقد لعب “الترامّ” دورًا إنشائيًّا ووظيفيًّا، فحيث يمرّ تنشأ الحواضر، وحيث يتوقّف،تُرسم الهويّة. ومن هنا يمكن القول إنّ الترامّ ساهم في “صناعتها”. وبمقاييس اليوم، فإنّ هذه العلاقة بين النقل والتخطيط تُعدّ من أعمدة الفلسفة العمرانيّة الذكيّة. المدينة تُبنى حول الحركة، وليس العكس.

المخيّلة البيروقراطيّة

في النسيج الحضريّ اللبنانيّ، يُعتَبَر الڤان، بعشوائيّته، أقرب إلى “الشبكة الزبائنيّة” القديمة، بنية مرنة غير رسميّة، لكنّها فاعلة ضمن منطق الحاجة لا ضمن منطق القانون. يعرف الوجوه، يختصر الزمن عبر الالتفاف على التعقيدات البيروقراطيّة، يخرق إشارات المرور ويصالحها بلحظة مجاملة. إنّه مركبة تُشبه مدينة غير مرئيّة، تلك التي لا تُرسم في خرائط الذاكرة اليوميّة، حيث يتقاطع فيها الفقر مع الذكاء الاجتماعي.ّ

الڤان يُعيد إنتاج “الحقّ في المدينة” على الطريقة الشعبيّة، بينما الحافلة تُعيد إنتاج وهم التخطيط دون عدالة. الأوّل يخترق، الثاني ينضبط، وكلاهما يعبّر عن مدينة لم تُحسم بعد علاقتها بنفسها: هل تُخطّط لمواطنيها، أم تُهندسهم وفق مخيّلة بيروقراطيّة؟