الفنّ والهويّة في معهد الفنون الجميلة حينما يتفوق الأسود

في زمنٍ تصارع الهويّات وتداخل الفنّ مع السياسة والدين، تصبح زيارة بسيطة إلى معرض فنّيّ فرصة لمراجعة الذات ومساءلة واقع الهويّة الفنّيّة.

تلقّيتُ دعوة من صديقتي في معهد الفنون الجميلة- الجامعة اللبنانيّة، لحضور “تحكيم” لوحات التخرّج لصفّ الماجستير- السنة الثانية. وبحكم أنّني متخرّج من هذا الفرع، قرّرتُ الحضور، وذلك لفضولي المعرفيّ في الإطّلاع على المستوى الحاليّ لتخصّصي.

ومن باب الصدفة، كان تاريخ ذلك اليوم يُصادف في شهر مُحرّم الهجريّ، الذي يتواءم تاريخيًّا وذكرى عاشوراء. ما فاجأني هو حضور “سواد” التاريخ العاشورائيّ في معرض لوحات التخرّج لطالبات معهد الفنون الجميلة! وأن تُصبغ أعمال الطالبات الفنّيّة بصبغة الهويّة الدينيّة، لتختصر “الشيعيّة العاشورائيّة” من خلال “اللوحات السياسيّة”.

سؤال الحياد الجماليّ

أستخدم “عين النسر” النقديّة، لأقول: يحقّ للفنّان أن يتناول موضوعات مختلفة في أعماله، حتّى لو كانت سوداء. ولكن بالعين نفسها، أسأل: ألا يحقّ للفنّان معالجة موضوعاته/ها بأسلوب حياديّ تحت سقف الهويّة الإنسانيّة؟ دون الوقوع في فخّ الهويّة الدينيّة المذهبيّة الضيّقة، حتّى لو كانت تُشكّل جزءًا من الهويّة الوطنيّة؟ ومن دون أن تدفع المشاهِد لقراءة اللوحة على أنّها بيان لخطاب سياسيّ مُوجّه؟

على رغم أنّني من متخرّجي كلّيّة الفنون، توقّفت عن متابعة الرسم لأسباب صحّيّة، لكنّني واظبت على متابعة المعارض والكتابة عنها، لأبقى حاضرًا في عالم الفنّ وحيثيّاته، ولأصبح بشكلٍ ما “ناقدًا فنّيًّا”. إلّا أنّه ولسوء علاقتي بمصطلح “ناقد”، فإنّني أكتب بدافع النقد الاجتماعيّ، ومحاولة ربط المعارض الفنّيّة بالواقع المُعاش.

الفنّ كهويّة ليس كخطاب

عن الهويّة هو ما أودّ الحديث، هي الهويّة الفنّيّة، وهي جزءٌ أساسيّ من الهويّة اللبنانيّة. وبحسب وضّاح شرارة في كتاب الموتُ لعدوّكم الصادر عن “دار الجديد” ص 128 “فالاتّصال بين الهويّات إنّما يحصلُ من طريق “الأنفس”، أو مادّة “النفس” والجماعات، ولا رقيب على الاتّصال من سياسيّةٍ وعمران وحقّ وقانون وصنائعَ وثقافة وجغرافيّة. بل يَحسُن دمارُ هذا الرقيب، وجعلُه أطلالًا: أطلالَ سياسةٍ وعمرانٍ ألخ. كي لا يُثقِلَ على الاتّصال بين الهويّات العائدة إلى هويّة واحدة. وأمكن الجمعُ بين الإغراق في الهويّات الضيّقة والصغيرة وبين إضافتها إلى الهويّة الأوسع، من دينيّة وقوميّة، وتعليقُ تلك على هذه..”.

الفنّ مكوّن أساسيّ لهويّتنا (الضائعة أساسًا)، لا بل هو المكوّن الوحيد إذا ما حافظنا على معياريّته، ليبقى جامعًا لهويّة تاهت في أزقّة طائفيّة.

تاريخ الهويّة (الماضي) هو المساحة التي يعتمد عليها من يريد القفز إلى الأمام للوصول إلى المستقبل

ماكرون واختصار هويّتنا بفيروز

لا عجبَ حين اختارَ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون رمزًا من رموز هويّتنا الوطنيّة (السيّدة فيروز) ليختصر بها تقديرَه للهويّة اللبنانيّة. ولم يختر ضريحًا لأيّ شهيد، فالشهيد عند طرفٍ، هو ليس شهيدًا بالنسبة إلى شريكه بالمواطنة.

كثيرة هي الرموز الوطنيّة الأصيلة، ففي الفنّ الحقيقيّ والأصالة الطربيّة هناك، بالإضافة إلى فيروز: وديع الصافي، زكي ناصيف.. وبالرسم: مصطفى فرّوخ، سيزر الجميّل.. ومن شعراء الزجل نذكر: أسعد الخوري الفغالي (شحرور الوادي)، خليل روكز، زغلول الدامور، زين شعيب، أسعد سعيد…

فتاريخ الهويّة (الماضي) هو المساحة التي يعتمد عليها من يريد القفز إلى الأمام للوصول إلى المستقبل. فلو كان المستقبل أشبه بعقبة، لا يمكن بلوغه دون العودة إلى الوراء.

وفي عودة إلى معهد الفنون، فقد كان يوم “التحكيم” في نهاية العام الدراسيّ، حيث يجتمع الدكاترة (الفنّانون) لإعطاء تقييم وعلامات لكلّ عمل. وكان بمثابة معرض يبدأ بعد جولة التقييم. يجتمع الطلّاب من السنوات الدراسيّة جميعها، ليحضروا هذا العرس الفنّيّ.

اللون الأسود يبتلع الهويّة

أذكر هذا اليوم – التحكيم- على سبيل المثال لا الحصر. مع التأكيد أنّ الحصر ضرورة ومناسِب، للحديث عن طمس الهويّة الفنّيّة في الجامعة اللبنانيّة، وكأنّ اللون الأسود صار طاغيًا على بقيّة الألوان. علمًا أنّ معهد الفنون اشتهر بألوانه الزاهية المتنوّعة، التي تلتقي حتمًا في مسارٍ فنّيّ بحت.

فالتداخل “الهويّاتي” ينمّي ويطوّر وجود كلّ هويّة على اختلافها مع أخرى. لكنّ الصدمة التي تلقّيتها في الهويّة الفنّيّة لمعهد الفنون، كانت “الإلغاء”. والإلغاء أصاب الاختلاف ولم يصب التنوّع.

الطائفيّة كقيد فنّيّ

في الثقافة العنفيّة، يُعتمد مبدأ أساسيّ هو إلغاء الآخر بهدف السيطرة، التي تُقنّن التنوّع ليُحصَر بخدمة أيديولوجيا واحدة. وهذه المعضلة لازمت لبنان منذ البداية، وروافدها استعماريّة، أبرزها الرافد “الفرنسيّ” الذي ترك عرفًا “دُستِر” لاحقًا: تقسيم السلطات الثلاث على الطوائف الكبرى.

وامتدّ الصراع الطائفيّ لينسج شبكةً، خيطانها مستوردة، و”عنكبوتها” زعيم الطائفة، الذي يصطاد الفرائس التائهة، لتظنّ الشبكة هي هويّتها.

جيل اليوم، خصوصًا طلّاب الفنون (المسرح والرسم بشكلٍ خاص)، معنيّون بشدّة في بناء هويّة جديدة، والفنّ يعطيهم هذه الفرصة.

بيت الهويّة اللبنانيّة

الهويّة بناء بطبقات عدّة. وهذا التشبيه الأنسب لحال لبنان. فالصورة كاريكاتوريّة سوداء، حيث يبرع الساكنون في كلّ طابق بتنظيف بيته، دون العناء في التفكير بالأوساخ أمام العتبة. وفي حال اتّسخت سجّادته، يعلّقها على الشرفة ويبدأ بنفض الغبار على الجيران.

لا يمكننا أن نُحمّل عبءَ تشكيل الهويّة للاستعمار فقط، فجيل اليوم، خصوصًا طلّاب الفنون (المسرح والرسم بشكلٍ خاص)، معنيّون بشدّة في بناء هويّة جديدة، والفنّ يعطيهم هذه الفرصة.

فلا يكون الطرح الجديد في عالم الفنّ تكرارًا للهويّة المذهبيّة الضيّقة التي لا تنتج إلاّ لونًا يضيق بنفسه، ولا يتّسع لغيره. ولستُ بصدد التفصيل في مجال النقد الفنّيّ، لكنّ الدهشة لا بدّ أن تلازم المشاهد أو الرائي للأعمال الفنّيّة. وإمّا أن تكون دهشة لأسلوب طُرح بشكل مختلف، أو لموضوعٍ يطرح إشكاليّة في المجتمع.

سلاح الفنّ الناعم

والجديد في الطرح الفنّيّ، سواء أكان في الأسلوب أو في الموضوع، يتحاشاه من يقبع في منطقة آمنة، معادية لخوفٍ تجهله، ناتج عن بُعدها من الاختلاف. وهذا الخوف الذي يقتل حامله، تُفصِح عنه الثقافة الشعبيّة بالمثل القائل: “دود الخلّ منّه وفيه”.

وما أعنيه أنّ عالم الفنّ ليس طائفةً محدودةً بقيود اجتماعيّة، دينيّة، طائفيّة أو غير ذلك، بل إنّ عالم الفنّ، برأيي، هو حرّيّة تحلّق بجناحي احترام الإنسان وعدم إهانة الفرد.

لستُ بوارد الحديث عن كلّ عمل فنّيّ والمستويات التقنيّة؛ أُجدّد ابتعادي عن النقد الفنّيّ، لأنتقد الهويّة الضائعة في مجتمعٍ حصر النساء بلقبَي “أرملة” أو “أمّ” أو “أخت الشهيد”. ثقافة الموت لم تُفرَض علينا جرّاء عداوتنا الأكيدة لإسرائيل، بل نتيجة لانتهاجنا ثقافة الحرب– مع العلم أنّ بإمكاننا اعتناق ثقافة الحياة، التي تضمن، على الأقلّ، استمراريّة اختلافنا دون السعي إلى السيطرة أو الغلبة بسلاح الفنّ الناعم.

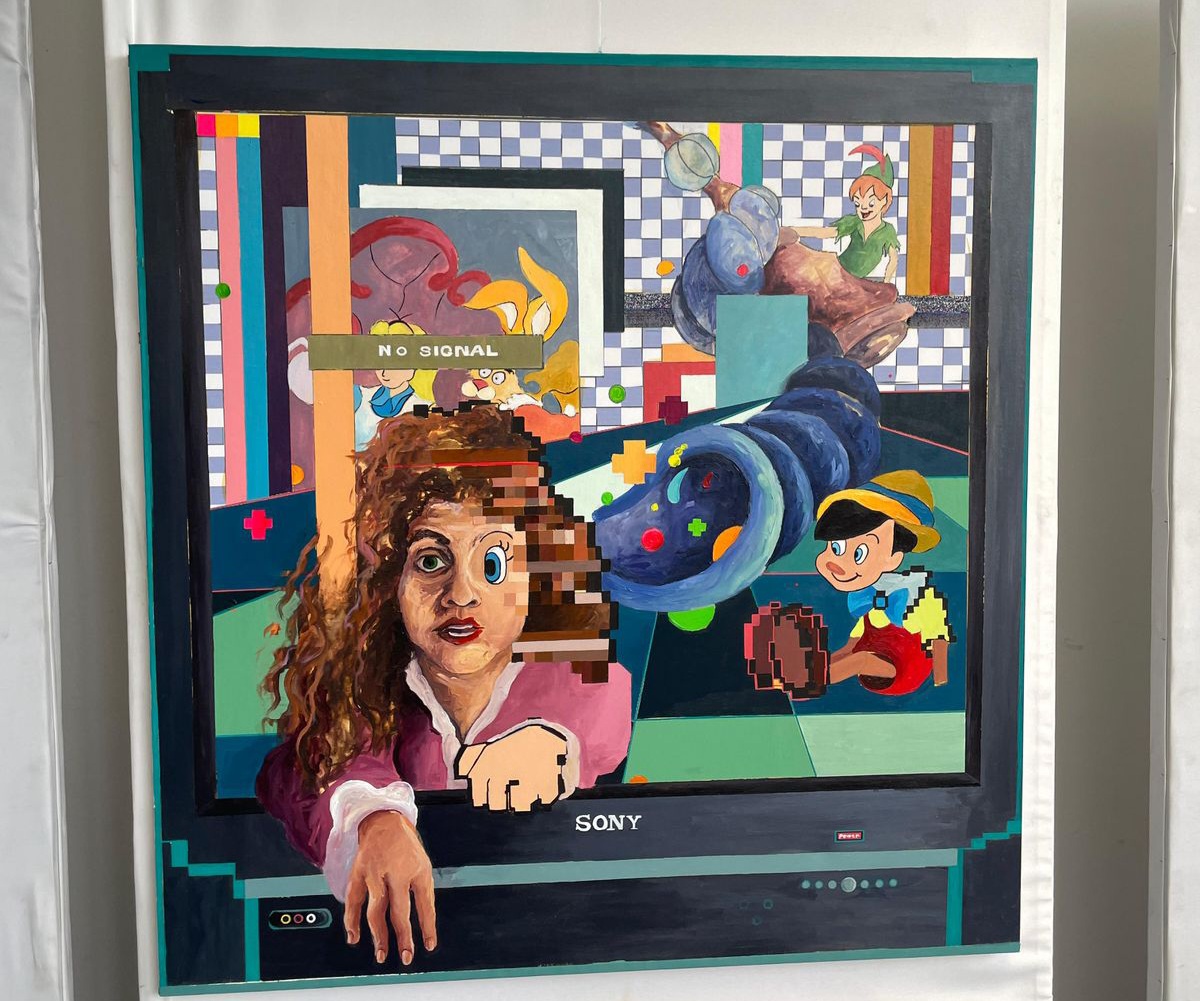

من حقّ (ريان ز.) وهي طالبة ماجيستير، أن تنسج أعمالها الفنّيّة من موروث الطفولة (بينوكيو – بيتر بان…) وتدمج على سبيل السخرية، من عالم “الديجيتال” بوضع مربّعات ملوّنة على الوجوه. فتكتب في لوحة “No Signal”، وفي أخرى يُحاول الإصبع الضغط على زرّ أشبه بجهاز إلكترونيّ، يغزو عالمنا.

برأيي الفنّيّ، فإنّ طرح ريان جدير بالبحث، فالعالم الرقميّ، في إحدى لوحاتها، يُعرّي الفنّ. والمربّع الذي يمثّل شاشة هاتف ربّما، يُظهر عيدان الشجرة دون خضار. وكأنّها الحسك لسمكة خارج الماء.

ثقافة الحياة أو الانتظار؟

الحسرة والبكاء يبدوان على “طنّة ورنّة” (Tinkerbelle)، بطلة إحدى قصص الأطفال، حيثُ تجلس حائرة عند قارعة الطريق، باكيةً على تآكل العالم الواقعيّ من مربّعات الديجيتال، والفنّانة تطلّ جاهدةً من إحدى مربّعات الديجيتال، لتُؤكّد حضور الفنّ الحقيقيّ، بهويّة ملوّنة لا “تحترفُ الحزن والانتظار”.

مشكلة اللون الواحد النابذ للتنوّع، والذي يحترف ثقافة إلغاء الإختلاف، يذكّرني بجملة للفيلسوف الهنديّ “أمارتيا صنّ” (الهويّة والعنف، وهم المصير الحتميّ، عالم المعرفة 352- 2008): “التضامن بين أفراد مجموعة محدّدة، يخلق نفورًا وعداءً تجاه مجموعة أخرى”.

ليس الفنّ أداةً لتكريس الحواجز بين البشر، إنّ الفنّ على أنواعه، هو رابط أساسيّ، وعلينا الحرص على استمراريّة تطوّره لمواكبة عالم الثقافة، اللوحة هي كتاب يُقرأ وليست ورقة تنعى الحاضر.