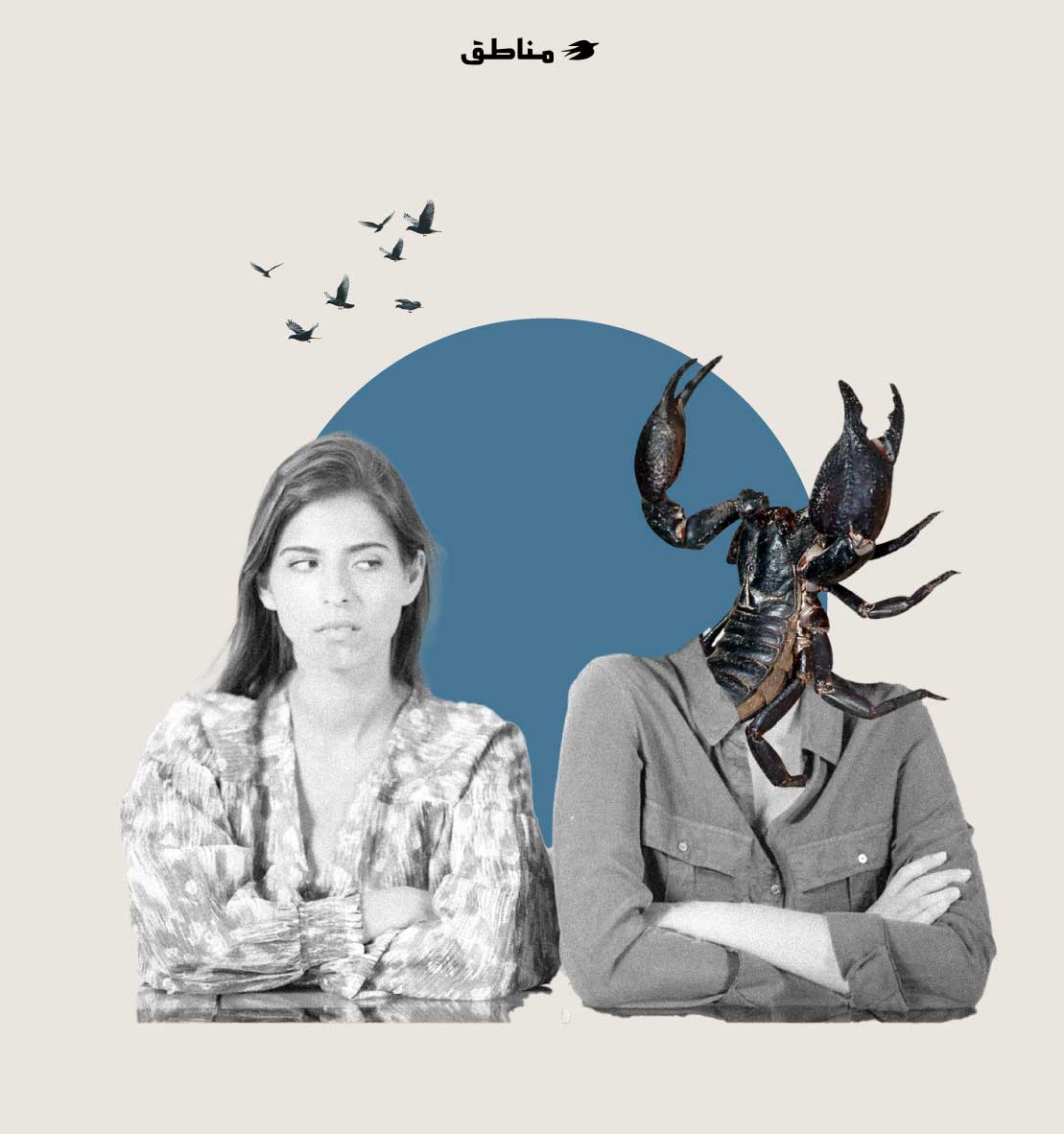

“القرايب عقارب” حول دروب القرابة ومسالكها

يقول المثل الشعبيّ اللبنانيّ، “القرايب عقارب”، وغالبًا ما يترافق نطق هذه العبارة مع تكشيرة تعتلي وجه قائلها، أو ابتسامة تشي بكثير الكثير من السمّ. لطالما كان موضوع القرابة محلّ بحث وتمحيص من قبل علماء الأنثروبّولوجيا والإثنولوجيّين منهم بشكل خاصّ. (الإثنولوجيا هو المبحث العلميّ الذي يدرس الجماعات البشريّة في تعاملها مع العالم المعيش).

لا تَوافُق بين جملة أهل الاختصاص هؤلاء على تعريف جامع للقرابة، ذلك أن البُعد المؤسّس لهذا المفهوم، يتوغّل عميقًا في التاريخ وما بعده. فالقرابة في بعض مآربها هي تمسّك هذه الجماعة أو تلك، بوهم الماضي النقيّ، الذي لم يلوّثه جريان السنين وتراكماتها، وهي في متون أخرى دعوة لتجاوز الخبرة الفرديّة للمرء، وإسكانه من ثمّ في أفق الجماعة.

بوصلة الانتماء القرابي

من النافل أنّ الرابطة الدمويّة تشكّل أكثر ما تشكّل، بوصلة الانتماء القرابيّ لدى الجماعات البشريّة، وبهذا الصدد، لم يتوانَ واحد من الذين تتبّعوا السياق الدمويّ للقرابة، عن استعمال تعبير ملفت هو “البيولوجيا الجماعيّة” في سياق وصفه لسلوك هذه الجماعات، حيث النَسَب القائم على محض اللون الأحمر، الذي يجري داخل الشرايين – ورمزيًّا – يجري داخل أوردة العلاقات، وداخل أنماط السلوك اليوميّ.

إلّا أنّ البُعد البيولوجيّ والمرتكز على السلالة الدمويّة للناس، غالبًا ما صير إلى تجاوزه في سياق الترتيب القرابيّ لبعض المجموعات البشريّة، وبهذا الصدد ثمّة من أولى الناحية الزراعيّة في حياة هذه المجموعة أو تلك، الأهمّيّة القصوى في شدّ أواصر العلاقات، فإذا بالشجرة بشكل عامّ وتلك الأضخم بشكل خاصّ، تتحوّل إلى الأفق الذي عبره يصار إلى قراءة علاقات القربى، ولا يخفى في هذا الصدد البُعد الأسطوريّ لهذا التصوّر القرابيّ، حيث الشجرة هي الأمّ الأولى بل الأب والأمّ في آن معًا.

إنّ الانتماء الذي تُنتجه القرابة في هذا السياق الأخير، يتجاوز البعد البيولوجيّ للترابط الاجتماعيّ، ذلك أنّ بداهة الغابة بما تحوي من شجر، أكثر يقينيّة بالنسبة إلى هذه المجموعات البشريّة الرائعة (برأيي) من يقينيّة الدم الأوّل، من يقينيّة النسب الأحمر.

البُعد القرابي

كثيرًا ما تمّ تناول القرابة باعتبارها واقعة إدائيّة، فإذا بنا في سياق هذه المقاربة، إزاء تجاوز لكلّ أسباب البيولوجيا والأسطورة والتاريخ، وغيرها من العوامل التي تمتّن البُعد القرابيّ بين المجموعات، ذلك أن قراءة القرابة عطفًا على بُعدها الإدائيّ يستمدّ وجاهته (إذا صحّ هذا التعبير) انطلاقًا من أنماط السلوك، ومفردات الكلام، ولغة الأجساد التي تنتهجها هذه المجموعات في حياتها اليوميّة، والتي يتمّ تعزيزها يومًا بيوم. فالنسب هنا إنّما هو نسب مسرحيّ إلى حدّ بعيد، حيث التماهي في أشكال التصرّف والحكي يشدّ الأواصر القرابيّة وليس أيّ معطى آخر.

بكلّ الأحوال وبصرف النظر عن مجمل ضروب الارتباط القرابيّ، تبقى الذاكرة في كلّ هذه السياقات هي الأسطع في ترتيب كلّ الصياغات القرابيّة، حيث الماضي الذي يُعمل كلّ يوم على إعادة تشكيله وابتكاره، وحيث الانغماس في هذا الماضي الأوّليّ، وحيث سلطة البدايات المقدّسة، تلك البدايات المتغلغلة عميقًا داخل وجدان الجماعات البشريّة.

التاريخ بنهاية الأمر، والتاريخ المُتخيّل بشكل خاصّ، هو الإطار المرجعيّ الأمتن الذي يشدّ تبعثر المجموعات

آليّة شديدة العمق

فالنسب القرابيّ كما يرى إلى الأمر جملة من علماء الأنثروبّولوجيا، هو آليّة شديدة العمق في التاريخ، وهي آليّة تعمل جاهدة على تحريض ذاكرة البدايات، عبر الطقوس وعلى ترميم هذه الذاكرة عند كلّ منعطف تاريخيّ، ذلك أن الوجود المحسوس للماضي، هو شرط لا بدّ من توافره في المتون القرابيّة القديمة منها والحديثة، بصرف النظر عن آليّات تشكيل هذه القرابات، سواء تأسّستْ على القبليّات التاريخيّة – إذا أردنا أن نستعير ميشال فوكو – أو إذا تأسّستْ على القبليّات المتعالية، التي لا تخضع للتاريخ والتي تكلّم عنها الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط…

وعذرًا لهذا الاستطراد السئيل إنّما الذي لا بدّ منه في هذا السياق تحديدًا. إنّ التاريخ بنهاية الأمر، والتاريخ المُتخيّل بشكل خاصّ، هو الإطار المرجعيّ الأمتن الذي يشدّ تبعثر المجموعات، ويعمل على إعادة تجميعها في بوتقة قرابيّة بعينها، حيث الكلّ الذي يعيش مندمجًا عطفًا على تلك العاطفة، التي متّن الماضي السحيق بناءها الرمزيّ، بما يفوق تصوّرات العقل، وما يسمّى بالمنطق السليم. وتراني في هذا الصدد مشدودًا إلى عبارة أعشقها لواحد من أهل التصوّف الإسلاميّ تقول: العقل عاجز لا يدلّ إلّا على عاجز مثله.

إنّ القدرة التكوينيّة الهائلة للرموز تتحدّى كلّ سبل المنطق، وهو تحدّ يستمدّ بأسه من ذلك التاريخ الموغل، ذلك التاريخ الذي يقف العقل حياله مذهولًا.

“الزمن أطلالًا”

يخبرنا الأنثروبّولوجي الفرنسيّ مارك أوجيه في كتابه “الزمن أطلالًا” أنّ الأطلال، وفضلًا عن كونها الآداة الأولى للتاريخ، فهي من تُضفي على هذا التاريخ المعنى. إنّ القرابة البيولوجيّة القبليّة أو تلك الثقافيّة المُكتسبة، هي أطلال الجماعات بالمعنى الذي ذهب إليه مارك أوجيه لكلمة أطلال، باعتبارها بالدرجة الأولى قيمة وجدانيّة. إنّ النظام التشاركيّ السائد بين الأقرباء، وذلك العصب الانفعاليّ الظاهر أو المكبوت، والذي يرسّخ سبل العلاقات بينهم، فضلًا عن إدراك العالم انطلاقًا من التداخل القرابيّ، كلّها أمور تجعل من القرابة أطلالًا تحفر في التاريخ عميقًا.

فالقرابة وإن كانت في بعض سياساتها واقعة تعسّفيّة بحقّ هذا الفرد من أبناء الدائرة القرابيّة أو ذاك، فإنّ بداهتها في قلوب وأذهان ووجدان المنضوين تحت لوائها، يعدّل كلّ إمكانات التعسّف، وصولًا إلى تلاشيها. وليس من باب العبث في هذا السياق تحديدًا، أنّ هناك من أهل الاختصاص من رأى في علاقات القربى التي تشدّ أواصر الجماعة ملاذًا آمنًا ضدّ “المحتوى الفوضويّ للحياة اليوميّة” (مارشال سالينز – كتاب “ما القرابة؟”).

بوتقة قرابيّة واحدة

ختامًا، أرى إليّ منساقًا إلى ذكر تلك المجموعة البشريّة التي ترى أن عناصر القرابة بين أعضائها مبثوثة في بنية عظامها، وما يزيد من روعة هذا المشهد هو إيمان هذه المجموعة بأنّ عظامها هي امتداد لكلّ ما يختزن باطن الأرض من جذور الأشجار والنباتات، وما يختزنه هذا الباطن أيضًا من عظام كلّ الكائنات الحيّة.

إنّ الأقارب لدى هؤلاء ليسوا بعقارب على الإطلاق (بالمعنى المُتداول للعبارة) إنّما العقارب وكلّ الكائنات الحيّة فوق هذه الأرض وتحتها تشدّهم بوتقة قرابيّة واحدة. فالأرض من ثمّ هي أمّ هذه المجموعة وأبوها، الأرض هي نسبها الأوّل والأخير، وليست تربة الأرض – بحسب هؤلاء – إلّا مناجاة الأعماق من أجل المحافظة عليها. وبمناسبة الكلام عن هذه المجموعة البشريّة الرائعة، لا مهرب من أن أختم بالتالي: سحقًا للإنسان الحديث وكلّ ضروب الخشوع والإجلال لهذه المجموعة “البدائيّة”.