زيتونة لبنان من قداسة النصوص إلى بَرَكة الحقول

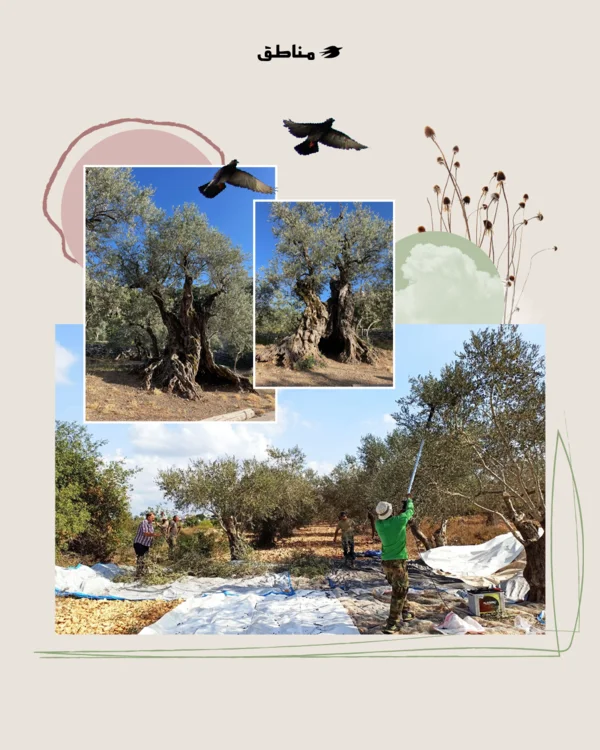

حبّاتٌ تتبدّل من الأخضر الفاقع إلى درجاتٍ داكنة، سلالٌ تُنفض من غبار، وأقمشةٌ تُفرش تحت الأشجار. إنّها “إرهاصات الزيتون”؛ علاماتٌ مبكّرة تسبق موسم القطاف الذي يمتدّ تقليديًّا من أواخر أيلول (سبتمبر) إلى كانون الأوّل (ديسّمبر) تبعًا للمنطقة وطبيعة المحصول. هو أخضر مبكِّر للمائدة، وأسود متأخّر للمعاصر. مشاهد القطاف، من اجتماع العائلة إلى النزهة تحت الظلال، تُشير إلى الطابع الاجتماعيّ- العائليّ الذي يجعل الموسم “عيدًا ريفيًّا” بامتياز.

عملٌ وطقسٌ اجتماعيّ

في هذا الطقس الموسميّ يجتمع الأولاد والأحفاد حول الشجرة، تُنظَّف الأرض، وتُفرش “الفجّات” (أقمشة أو شِباك) وتبدأ الأيادي تنزع الحبوب برفق، بينما تُجنّب الضربات القاسية حفاظًا على “طربون” الشجرة (أطراف الأغصان الصغيرة). وتستمرّ العمليّة بجمع الغلّة في أكياس أو صناديق، ثمّ التخفيف من الأوراق ونقلها إلى المعصرة.

اقتصاديًّا، يبقى الزيتون ركيزةً ريفيّة صلبة؛ فدراساتٌ قطاعيّة لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظّمات دوليّة تشير إلى أنّ مساحات الزيتون تمثّل نسبة معتبرة من الأراضي المزروعة، وأنّ جزءًا غير قليل من الإنتاج يُحفظ للاستهلاك المنزليّ ويوزَّع على الشبكات القرابيّة، بينما يُباع الفائض مباشرةً. هذا البعد العائليّ- الاقتصاديّ المزدوج (مؤونة البيت وسوق القرية) موثّق في مسوحات سلاسل القيمة وتقارير قطاعيّة مستقلة.

أثر المعصرة في المخيال

تاريخيًّا، ساد في المشرق استخدام حجر الرحى/ الحجر البَدّ لسحق الزيتون قبل كبسه واستخراج زيته، وهو ما تُوثّقه مصادر إثنو- تاريخيّة من العهد العثمانيّ تُفصِّل مراحل الطحن والكبس، وتلال المسناة، وأحواض الجمع. هذه الأدبيات تُساعدنا في فهم دلالة المكان: المعصرة كمحورٍ للقرية، وكحاضنةٍ لخبراتٍ متوارثة. ومع التحوّل إلى التقنيّات الحديثة، بقيت الذاكرة الشعبيّة تستحضر “حلو الزيت” و“زيت البيت” و“ريحة المعصرة” بوصفها معايير جودةٍ ونزاهة.

وحتّى في أزمنة الحرب واشتداد المخاطر، ظلّ المزارعون في الجنوب يتشبّثون في الموسم بوصفه دفاعًا عن نمط العيش والهويّة.

الزيتون في النصوص المؤسّسة

يحضر الزيتون في القرآن مرّات عدّة، أبرزها آية النور: “يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ” حيث يتّخذ زيت الزيتون مثالًا للصفاء الذي “يكادُ يُضيءُ ولو لم تمسسه نار”. هذه الاستعارة جعلت الشجرة، والزيتَ تحديدًا، قرينًا للنور والهداية، وأعطت للزيتون قيمة رمزيّة تتجاوز المنفعة الغذائيّة إلى القداسة المعنويّة. كذلك يستهلّ سورة التين بالقسم: “وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ”، في إشارةٍ مكثّفة إلى الفيض والبركة وذاكرة المكان. نصوص التراث التفسيريّ توسّعت في معنى “لا شرقيّة ولا غربيّة” (شمسٌ تامّة الإضاءة)، ما يعزّز دلالة الكمال والصفاء في زيتها.

في العهد القديم، تتكرّر صورة الزيتونة رمزًا للثبات والبركة: “أمّا أنا فكزيتونةٍ خضراء في بيت الله” (مزمور 52: 8). وترد استعارة بستان الزيتون في جدالات لاهوتيّة- اجتماعيّة حول الانتماء والتطعيم في رسائل بولس، حيث تُصبح شجرة الزيتون مثالًا لعلاقة الأصل والفرع: أغصانٌ برّيّة تُطعَّم في الأصل لتشارك “دسم الزيتونة”؛ استعارةٌ تتجاوز الزراعة إلى الروابط الروحيّة والاجتماعيّة.

كذلك تتّخذ جغرافيا القدس معنى خاصًّا عبر جبل الزيتون وحديقة جثسيماني (معناها الحرفيّ “معصرة الزيت” من الجذرين العبريّ/الآراميّ جات شِمَانيم) حيث تُروى أحداث مفصليّة من حياة المسيح. كلّها إشارات تجعل الزيتون شجرةً لاهوتيّة بامتياز، متجذّرة في السرديّات الكبرى للمنطقة.

بين النصوص المؤسّسة والتجربة

تستمدّ شجرة الزيتون “قداستها” من تواشجٍ بين النصوص المؤسّسة والتجربة اليوميّة. في المسيحيّة المشرقيّة، مثلًا، تحضر أغصان الزيتون بقوّة في أحد الشعانين؛ تُبارَك وتُحمل في المواكب، ويُحتفَظ بها في البيوت رمزًا للسلام والبركة على مدار العام. وفي مناطق واسعة من المتوسّط، تتجاور سعف النخيل وأغصان الزيتون في الشعانين، وتُعلّق الأغصان المباركة على الأبواب أو تحفظ في زوايا البيت. هذا الامتداد الطقسيّ يُذكّر بأنّ الشجرة ليست “رمزًا” مجرّدًا، بل عنصر شعائريّ يحضر في البيوت والكنائس.

تحضر أغصان الزيتون بقوّة في أحد الشعانين؛ تُبارَك وتُحمل في المواكب، ويُحتفَظ بها في البيوت رمزًا للسلام والبركة على مدار العام.

في المقابل، تكشف دراساتٌ إثنو- أنثروبّولوجيّة عن ”قداسة الأشجار“ في بلاد الشام وفلسطين التاريخيّة، حيث تُنسب للأشجار (ومنها الزيتون) “بركة” و“حماية”، وتُمارَس طقوس محلّيّة حولها كنوعٍ من الزيارة أو التعويذ، أحيانًا ضدّ العين أو المرض. هذه الممارسات تُظهر كيف تسكن الشجرة مخيّلًا شعبيًّا عميقًا يتغذّى من التديّن الشعبيّ ومن الذاكرة الجماعيّة للمكان.

الزيتون في الشعر العربي الحديث

لم يكن محمود درويش بحاجةٍ إلى مجازاتٍ بعيدة ليكتب وطنه؛ كانت الزيتونة خلف البيت تكفي: “وليَ زيتونةٌ خلفَ البيت…” (من “أنا من هناك”). وتتواتر في أعماله استعاراتٌ حفرت في الوعي الجمعيّ العربي مقاطعَ صارت أمثالًا: “لو يذكر الزيتونُ غارسَهُ لصار الزيتُ دمعًا”، وهي جملةٌ انتقلت من النصّ الشعريّ إلى فضاء الثقافة الشعبيّة رمزًا للأرض واليد التي زرعت وحُمّلت أثقال التاريخ. وكتب “الزيتونة الثانية” (بترجمة مارلين هاكر) جزءًا من تقويمٍ عاطفيّ لإحياء يوم الأرض. في هذه الشذرات، تُعاد صياغة الشجرة كأمٍّ رمزيّة للثبات، وككائنٍ يختزن السرديّات الجمعيّة، وتتحوّل إلى مجازٍ للزمن والمكان والذاكرة.

عمود المؤونة

والزيتون في الثقافة الغذائيّة اللبنانيّة يعتبر “زينةَ المائدة” وعمود المؤونة: زيتٌ، لبّ، صابونٌ بلديّ، و“جِفْت” للتدفئة أو للتسميد. لهذا، تصف تقارير معمّقة الموسم بأنّه “إنتاج عائليّ بامتياز”، وأنّ القرى المرصّعة بالزيتون تتحوّل خلال الأسابيع الممتدّة بين قطاف الأخضر وقطاف الأسود إلى ورشةٍ مفتوحة تتجاور فيها المذاقات والروائح.

معتقداتٌ شعبيّة لبنانيّة

في المأثور اللبنانيّ- الشرقي، تتجاور عبارات “الزيت المبارك” و“بركة الشجرة” مع عاداتٍ منزليّة مثل الاحتفاظ بغصنٍ مبارك من الشعانين في مكانٍ ظاهر من البيت. وتستعيد الذاكرة الشعبيّة عباراتٍ وممارساتٍ متّصلة بدفع العين أو جلب الخير عبر نباتاتٍ أو بخّورٍ منزليّ؛ بعضها موثقٌ في دراساتٍ عن المشرق (كتقليد تبخير الزيتون عند جماعاتٍ متوسّطيّة) أو في مدوّناتٍ شعبيّة عن “العين” في بلاد الشام. المهمّ في هذه المقاربة أنّ الزيتون لا يُرى مادّةً غذائيّة فقط، بل مادة وقائيذة- رمزيّة تُضفي على البيت شعورًا بالأمان.

زيتونة لبنان العتيقة

في بشعله (قضاء البترون) تنتصب “أخوات” نوح الست عشرة. لسنواتٍ راجت رواياتٌ محلّيّة وعالميّة عن أعمارٍ أسطوريّة تبلغ خمسة أو ستّة آلاف عام. غير أنّ دراسةً علميّة حديثة (2024) اعتمدت التأريخ بالكربون المشعّ وأدوات علم حلقات النموّ (دندروكرونولوجيا) انتهت إلى أنّ أقدم شجرة في المجموعة تعود إلى نحو 1162 سنة ± 131 سنة. هذا التصحيح العلميّ لا ينزع السحر عن المكان، بل يُعيد تأطير قداسة الشجرة في إطار التاريخ الممكن بدلًا من الأسطورة المطلقة. واللافت أنّ الأشجار لا تزال تُثمر، وأن جهودًا أهليّة حاولت توثيقها وترويج زيتها ضمن مبادراتٍ محلّيّة.

الزيتون في الجغرافيا السياسية للذاكرة

تجاوز الزيتون في شرق المتوسّط كونه محصولًا إلى أن صار سرديّةً هوويّة, لذا نرى أبحاثًا وأنواعًا من الكتابة الأنثروبّولوجيّة المعاصرة تعالج الزيتون بوصفه أرشيفًا للعائلة والأرض والتهجير والعودة. من الضفّة الغربيّة إلى الجليل وغزّة، تُروى الحكايات عبر مواسم القطاف، ويُحفظ شجرٌ كأملاكٍ ومشاعر، ويُقاس الأمل بقطرات الزيت في المواسم الصعبة.

وفي لبنان تحديدًا، رسّخ التاريخ الزراعيّ والاجتماعيّ مكانة الزيتون في الريف الساحليّ والجبليّ، حتّى إن تقارير اقتصاديّة للدولة اللبنانيّة ومنظّمات دوليّة اتّخذت من الزيتون نموذجًا لدراسة الفقر والعمالة والهجرة في الريف، لما للقطاع من تشابكٍ مع سُبُل العيش وأنماط الاستقرار. هذه المقاربات تُفيد بأنّ الزيتون ليس “تراثًا” وحسب، بل بنية رزق معاصرة، تُصيبها بنية الأسعار والجفاف والحروب، وتنهض مجدّدًا بفضل تماسك العائلة وشبكات التعاونيّات المحلّيّة.