المكتبة التي منحَت شارع الحمرا روحاً… تحوّلات الورّاق عصام عياد

من أبوين أمّيّين، ولِدَ ذلك “الورّاق” في النبعة، حيث تحتشد البيوت والناس والاتجاهات. أحياؤها كانت ملعبه الأول، ومدخله على المعرفة، من باب القصاصات الهاربة مع الهواء في الأزقّة الضيّقة، أو الصحف المغلِّفة مناقيش الزعتر في الأفران الصغيرة. فرصة الفتى كانت في قراءة نصف خبر من نصف جريدة، إلى أن صار يشتري “الأنوار”، فيتلو منها خطابات عبد الناصر، على مسامع الأهل. هكذا حتّى داهمت الحرب اللبنانية الجميع، فكان لا بدّ من الانتقال من الشرقيّة نحو الغربية.

انطلقت بدايات عصام عياد في بيع الكتب من مصطبة في شارع الحمراء، متوائمة مع توزيع الكتب على وكلاء له في البربير والروشة والرملة البيضاء. باعة بسطاء، يتقاسم وإيّاهم أرباح المبيع، ليعود ويرفدهم بكلّ جديد.

في وادي أبو جميل، افتتح عصام عيّاد مكتبته الأولى، بالمواصفات التي تُعرفَ بها المكتبة كمكان، وواجهة ورفوف ويافطة. ليعود ويستقرّ في شارع الحمراء، متسلّحا بأسرار المهنة، و”لقطاتها”، مثل “ستوك” دار نشر أغلق أبوابه، أو مكتبة أصبحت خطّ تماس، أو قارئ يريد التخلّص من كتبه بداعي السفر، أو كتب رماها أصحابها خوفًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي في العام 1982. بهذه الطريقة قبضَ عيّاد على فصائل من الكتب العربيّة والاجنبية، التي لن تعثر عليها يومًا في أيّ من المكتبات التي ترتادها، فكانت قوّته في هذه العناوين التي لا تتوافر سوى في مكتبته.

ترميم وتأهيل

مضيء كان ذلك “الڤان”، وسط “شارع الحمرا”، بلونه البرتقاليّ. يحتلّ زاوية من الشارع اللبنانيّ الأشهر، محصّنًا بالمادّة التي يبيعها للمارّة: الكتاب. هكذا تمنح المعرفة هالتها النبيلة، فتمنع شرطة البلديّة من الاقتراب من تلك النقطة الأبرز في رأس بيروت.

غدا الڤان محجّة يوميّة للشعراء، الروائيين، الباحثين، الإعلاميين، والسيّاح الذين افتتنوا بتلك الكتب النادرة، المرمَّمة بـ”كارتون” مقوّى وغراء، ليصبح عصام عيّاد شريكًا في “تأليفها”، إذ يمنحها روحًا افتراضيّة، بعدما يحييها من هلهلة هنا، وخلخلة هناك، ويختتم خطواته الإصلاحيّة تلك، بتغليفها بكيس من النايلون، وعليه سعر السلعة، بالقلم الأسود العريض، بانتظار النصيب، الذي قد يتأخر أشهر أو سنوات، فيتكفّل الغلاف الكيس بحماية الكتاب من غبار الصيف وشمسه، ومن رذاذ الشتاء ووحوله.

في وادي أبو جميل، افتتح عصام عيّاد مكتبته الأولى، بالمواصفات التي تُعرفَ بها المكتبة كمكان، وواجهة ورفوف ويافطة. ليعود ويستقرّ في شارع الحمراء، متسلّحا بأسرار المهنة، و”لقطاتها”.

تقهقر بلا هزيمة

لكن مفعول التعويذة لم يدم إلى ما لا نهاية، حيث جاءه البلاغ من بلدية بيروت، بضرورة اقتلاع مكتبته عن تلك الزاوية، حيث تشوّه الكتب الذائقة العامّة!

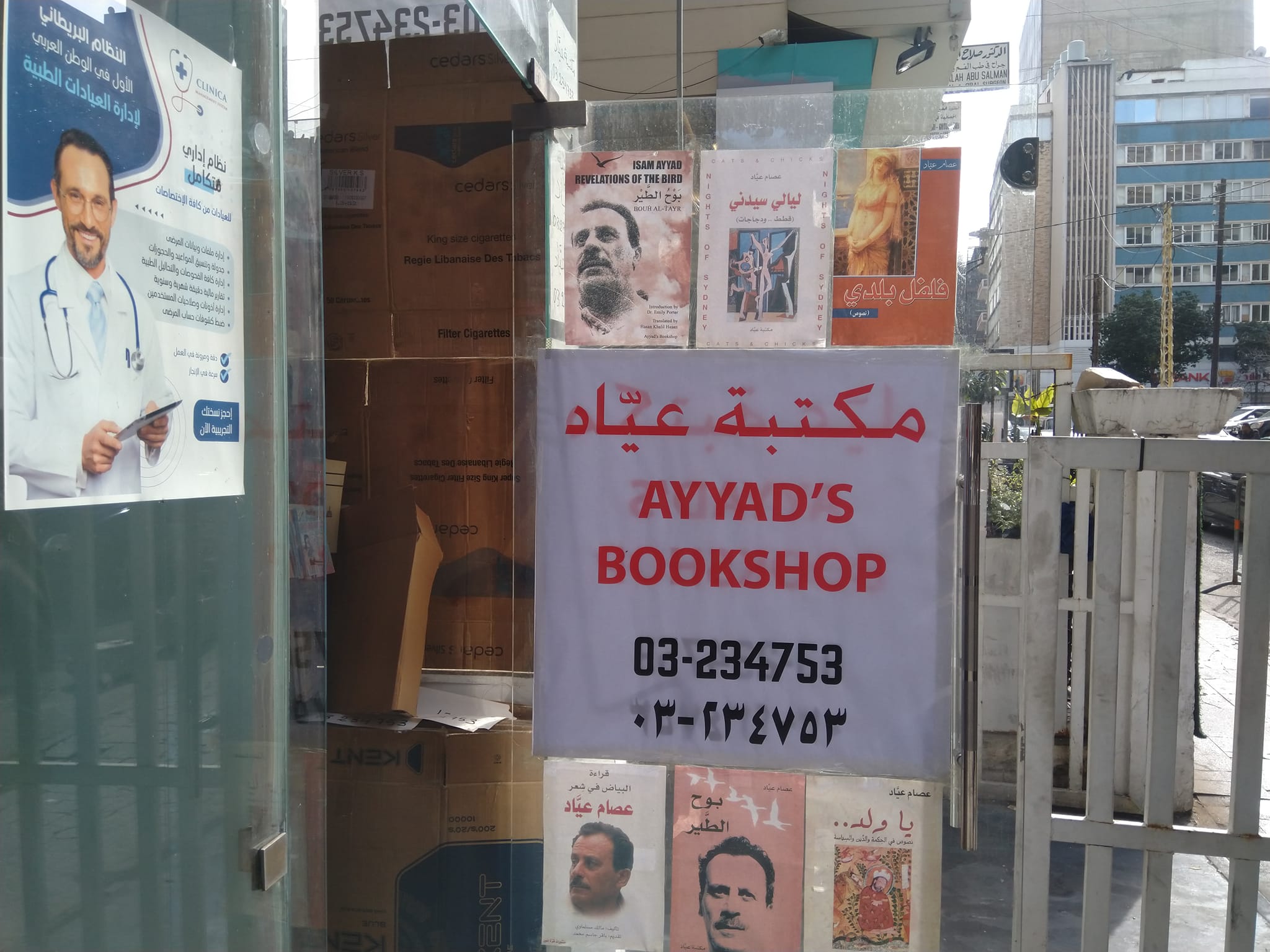

لم يستسلم عصام، بل انسحب أمتارًا قليلة، نحو دكّان صغير، منخفض عن مستوى الشارع بدرجتين. هناك أعاد حشر الكتب على رفوف مستحدثة، واضحت للمكتبة واجهة زجاجيّة، وجرّار معدنيّ. وقتذاك احتاج الأمر إلى أسابيع قليلة حتّى يهتدي إليه زبائنه القدامى.

هناك أعيدَت فلسفة المكتبة كدور، لتكون منبرًا بصريًّا لما يكنزه عيّاد من قناعات، أو إشكاليّات، حيث صارت هناك امكانية لتعليق صورة جمال عبد الناصر، وتشي غيفارا، وغسّان كنفاني، وكمال جنبلاط، إلى جانب قصاصة جريدة تتضمّن مقالًا، أو شذرة أدبيّة، رفقة حكمة مكتوبة بخطّ يده، على ورق مقوّى. حرفيًّا، كان عصام يشكّل معبده أو صومعته، وربّما فقاعته المحتشدة بالكتب القديمة، التي تتضمّن النفائس إلى جانب تلك الاصدارات الشعبيّة، المستندة إلى مواضيع جريئة، وغامضة وماورائية، مثل السحر الأسود، والماسونيّة، وبروتوكولات حكماء صهيون، ومذكّرات سكرتيرة.

النرجسي اللطيف

ثقافة عصام عياد ميزته التي أتاحت له معرفة مضامين الكتب قبل أن يبيعها، ما يتيح له إفاضة الشرح بأريحيّة عن مضامينها ونواقصها وخصوصيّاتها، ثم يطوّر معارفه تلك بردود أفعال القرّاء بعد اقتنائهم لها.

لعيّاد تجارب سابقة مع الكتابة الصحفيّة في “الأنباء”، “فلسطين الثورة”، “فلسطين المحتلّة”، “الثائر العربيّ”، وجريدة “بيروت”، ولم ينقطع عن مراسلة الصحف من وقت لآخر، تحديدًا جريدة السفير التي نشر على صفحتها الثقافيّة بعض “شطحاته” المبهرة، مثل النص الذي بدأه بـ”تتذائب رياح الدم…” هي روح شعريّة سمحت لبائع الكتب أن يقلب الأدوار، فيصدِر ثلاث مجموعات شعرية، يتجنّب هو تصنيفها، إذ تجمع بين دفّاتها الومضة، بالحكمة، بالصرخة، وكثير من التهكم.

هوَ الذي صار موضوعًا لعشرات المقالات، والأفلام الوثائقية، بعضها عربيّ مثل الحوار الذي أجراه معه الروائيّ والإعلاميّ المصري ابراهيم عيسى. تعاملوا معه كنجم، كما ينظر هو إلى ذاته، بنرجسيّة لطيفة، وأنا مفخّمة، يحسن ليّ عنقها، فيكسر بعض حدّتها، ويبقى على تواصل طبيعي مع زبائنه.

الشاهد على أجيال الثقافة

يُذكر أنّ ثمّة شبهًا كبيرًا من حيث الملامح بين عصام والأديب غسّان كنفاني، لدرجة أنّ زوجة غسّان، الدنمركيّة آني هوفر زارته في مرّة، فقط لتلقي عليه نظرة، تستحضر من خلالها بعضًا من حبيبها الذي استشهد بعبوة في سيارته في سنة 1972.

لم يصبح “الورّاق” صديقًا للمثقفين فحسب، بل شاهدهم يكبرون أمامه، بالعمر والمقام، حال رائد ياسين، الذي اعتمد كتب الڤان مصدرًا لقراءاته في سن الثالثة عشرة، فيصبح اليوم موسيقيًّا وممثّلًا أربعينيًّا، في أوروبّا. مثله كان أسامة بعلبكي، ولم يكن قد نال شهادة البريفيه بعد، حين صار زائرًا يوميًّا للڤان البرتقاليّ، فيغدو اليوم واحدًا من أهمّ التشكيليّين في لبنان.

بقي عيّاد صديقًا لإلياس الديري (زيّان)، حتى وفاة الأخير (1937- 2023)، بل كانت هذه المكتبة خير رافد للمواضيع التي يكتب عنها هذا الصحافي الناقد الساخر. كذلك هناك صداقات لا تنتهي بين “المكتبجي” وهؤلاء المهتمّين الذين يزورون لبنان مرّة في السنة، فيقصدونه ويقتنون الكتب الممنوعة والنادرة، ويدفعون ثمنها الباهض بطيب خاطر.

بقي عيّاد صديقًا لإلياس الديري (زيّان)، حتى وفاة الأخير (1937- 2023)، بل كانت هذه المكتبة خير رافد للمواضيع التي يكتب عنها هذا الصحافي الناقد الساخر.

إبن المالكية والحمراء

في عمر مبكر انتسب عصام عيّاد لحركة “فتح”، فعايش الزمن اليساريّ بكامل تحوّلاته، إذ كان جزءًا من المشهد، ومراقبًا له في آن، كان مناضلًا رومانسيًّا، بعيون مفتوحة، وإحدى تلك العيون مصوَّبة على بلدته السليبة، إذ ينحدر عيّاد من بلدة المالكيّة، إحدى القرى السبع، وهي قرية تقع في جبال الجليل الأعلى، على السفح الشماليّ لإحدى التلال، ويفصلها أقلّ من نصف كيلومتر عن الحدود اللبنانية. ويُحتَمَل أن تكون المالكيّة قد بنيت في موقع قرية الكفرغون البيزنطيّة، ومن الجائز أيضًا أن يكون الموقع القديم هذا شغلته قرية أمّ جونيه، التي تقع على بعد كيلومتر الى الجنوب من بحيرة طبريّة.

لا شكّ أنّها مفارقة من كلّ الجوانب، لهذا الجنوبي المعايش يوميّاته في شارع السينما والمقاهي، ومتاجر الألبسة الباريسيّة والايطالية، بينما يختزن في جيناته بلدته البعيدة التي ظلت جزءًا من لبنان حتّى سنة 1923، حينما رسمت الحدود بين لبنان وفلسطين، وكانت على شكلّ مربّع ومنازلها محتشدة كحال القرى القديمة.

وكان للشرطة مركز بالقرب من المالكيّة لناحية جنوبها الشرقيّ. هكذا سوف نتنبّه للزمن وآلية تشكيله للناس، وأماكن تواجدهم، ضمن قانون البقاء، فعصام اليوم، يعيش بين لبنان وأستراليا، حيث أبناؤه، بينما المكتبة تنقّلت بين مطرحين إضافيّين بعد ذلك الدكّان، ذي الدرجتين المنخفضتين، بيد أنّه لم يتوقف عن عادته الجميلة تلك، بأن يفتح المكتبة صباحًا، منتظرًا صيده الأوّل، ليدخل معه في مفاوضات سيكولوجيّة، قليلة الكلام، كثيرة الإيحاء، فعصام خبير بالألعاب النفسيّة، ويلتقط خصوصيّات الزبائن، من لغة أجسامهم التي تفضح اهتماماتهم، ومدى جدّيتهم في قرارات الشراء.

مكتبة هي مركز العالم

في الوقت عينه، يشفق ابن المالكيّة على بعض المثقّفين “الطفرانين”، فيمنحهم بعض المؤلفّات بأسعار بخسة، أو يرتضي تسجيل ديونهم على دفتره، الذي ضمّ ذات يوم اسمًا، حالف صاحبه الحظّ فصار وزيرًا! هكذا بنقلة واحدة من دفتر الديون إلى دفاتر السلطة.

في مطلع التسعينيّات، مرّ أحد الشعراء على ڤان عصام البرتقاليّ، وأسرّ للمكتبجيّ بتحليل لطيف لمع في خلده: “أنت تعلم يا عصام أنّ الشرق الأوسط هو أهمّ بقعة في العالم، كونه مركز الأنبياء وأصل الرسالات؟ كما وتعلم بأن لبنان اليوم، هو أفضل بلد لناحية التنوّع والخصوبة في الشرق الأوسط؟ أوتعلم كذلك بأنّ أهمّ منطقة في لبنان هي رأس بيروت، وأهم شارع في رأس بيروت، هو شارع الحمرا، وفانك البرتقالي يحتلّ أهمّ نقطة من ذلك الشارع؟ أي أن مكتبتك هذه، هي مركز العالم؟