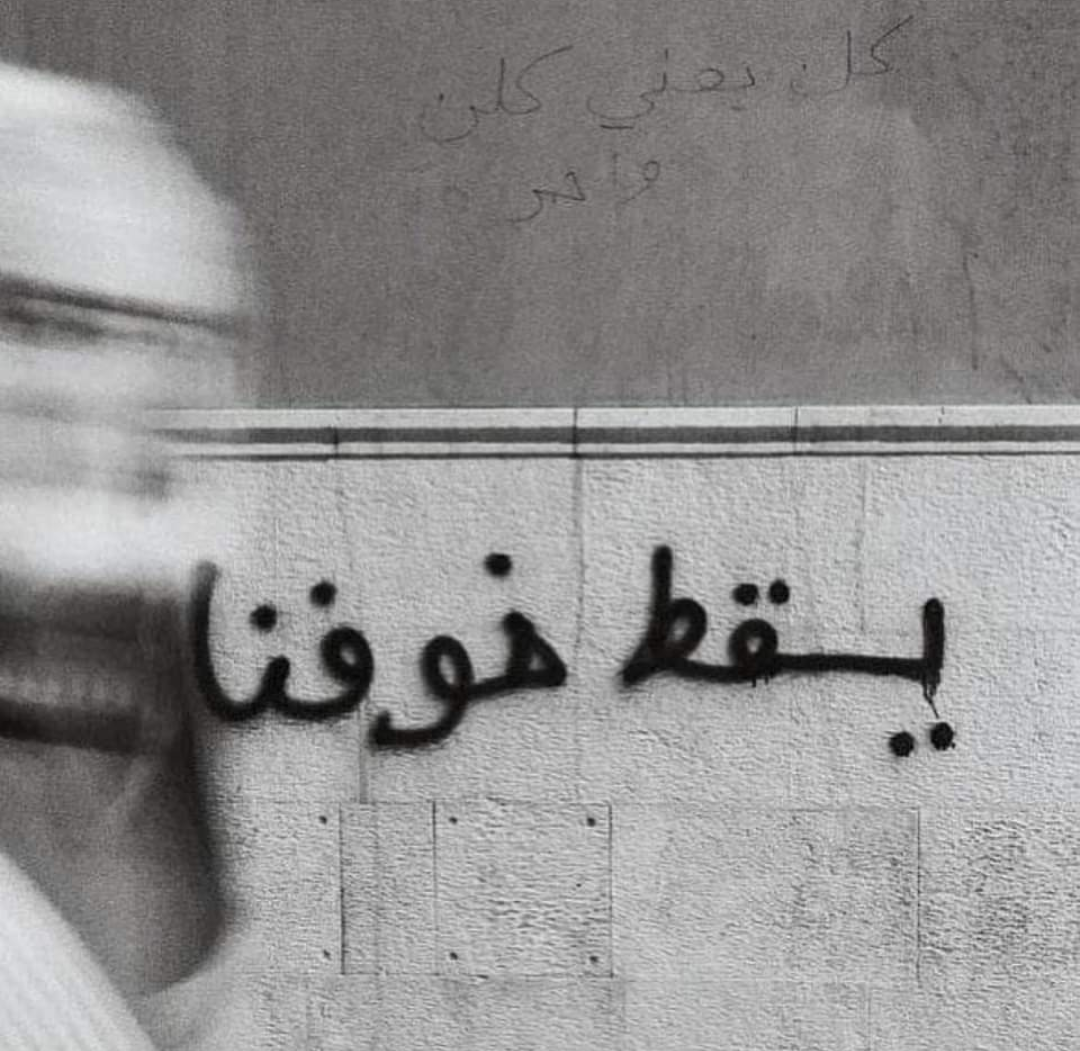

خطيئة الثّورات المُعلنة.. “فليسقط خوفنا”

“الخوف جلباب العارفين” علي بن أبي طالب

الله هو أستاذ النفس الأول، هو من علّمنا الخوف. لا بأس إن خفت منه، ليس عليك أن تسقط عليه الحب دائمًا أو أن تلطّف صورته لدى العامة. الله هو أن ترتعب، هو “وإِذَا البِحَارُ سُجِّرَت”، هو أن تقضي حياتك قلقًا من النار السّعير وأن ترهب الموت لأنك ربما تحترق. الله هو أن تخاف، أن تتأدب في خوفك.

لا شيء يربطني بتلك المرحلة المبكرة من الحياة إلا صوت والدي وهو ينغّم الصلاة في بيتنا المتكوّر على ذاته في حارة صيدا. كان قائدًا في كشّافة المهدي ولم يكن يغيّر زيّ الكشاف الرسمي حتى ينتهي من صلاته. يقف في وسط غرفة الجلوس وينشد الصلاة على مسمعنا جميعًا. كنت صغيرة، أمر بين قدميه اللتين تستقيمان على سجّادة الله ويدان مرتخيتان إلى الأسفل. هكذا عرفت الصلاة وهكذا صليتها لاحقًا ولكنني لم أضف لها ألحانًا مثله. هو لا يملك صوتًا جميلًا، هكذا فكّرت بل يعرف كيف يقفي في المغنى وفي التلاوة وفي التجويد على الرغم من أنه لم يتعلم التجويد يومًا.

كنت أمرّ بينه وبين صلاته مذهولة بإنشاده. وأحيانًا أدوس على سجادة صلاته خطأً بحذائي المنزلي الخفيف. لم يكن يصرخ علي في تلك اللّحظة، لم يتذمر حتى من دلعي الزائد. الآن توقّف والدي عن الصلاة، المرة الوحيدة التي رأيته يصلي مغلقًا الباب عليه كانت بعد الإعتداءات الإسرائيلية على غزة قبل عامين. انتبهت نهارها أنه لم يعد يقفّي، لم يعد يطيل كلمة “الضّالين” ويشدّ على النّون.

لا شيء يربطني بتلك المرحلة المبكرة من الحياة إلا صوت والدي وهو ينغّم الصلاة في بيتنا المتكوّر على ذاته في حارة صيدا.

في ذلك النّهار سألته عن الأيام الخوالي تلك، استعجب من ذلك وبدا غير عالمٍ تمامًا بأنه كان يلحّن الصلاة إلى هذا الحد. عرفت وقتها أن والدي لم يمارس الصلاة في كل مراحلها بل قفز مباشرةً إلى مرحلة الشجن. لم يعلّمنا ولو لمرة ما هو الخطأ والصواب، هو نفسه لم يلتفت إلى ذلك. كان رجلًا كادحًا، يخرج إلى عمله في السادسة صباحًا ويعود في وقتٍ متأخّر من الليل حين نكون أنا وإخوتي في وسط حصتنا من النّوم. لاحقًا، عندما كبرت أكثر دست على سجادة صلاة أمي فكبَّرت بصوت مرتفع، أرعبتني. الله أكبر. الخطأ الوحيد الذي قام به أبي أنه كان يدللنا ويعارض والدتي دائمًا في تربيتها ولا يزال يفعل ذلك حتّى اليوم. لذلك لم يعد يصلّي، لطالما كان العنصر الأساس في علاقته مع الله مفقودًا. الخوف.

تخيفني أشياء كثيرة في الحياة، أشياء بسيطة. أحذية المزارعين مثلًا, والأحذية الجلديّة الواسعة. كنت أراقبها في أقدام عمّال المسلخ في حارة صيدا كلّما أذهب لأحضر اللحمة الطرية إلى البيت. أعبر الحي الضيّق القديم،

تقف أم معين وهي تشاهد أفلامها على التلفاز في باحتها المكشوفة. كان لأم معين اسم آخر: أم المسلسلات. العشق الممنوع، الأوراق المتساقطة، نور ومهنّد. كانت تشاهد المسلسلات التركية بكثرة، تحفظها تفصيلًا. مررت بجانبها، سلّمت عليها ولكنّها لم تعرني انتباهًا، أظنّ أنها لم تتعرف عليّ. كانت “أم معين” بالنسبة لي امرأة مركّبة، كان ذلك بسبب اسمها. لم أكن أفهم فكرة أن كلمة أم معين تعني أنها أم لولدٍ اسمه معين. كنت أظن من شدة الطلاقة التي يُذكر بها اسمها بين العامّة أنه اسم مركّب. عرفتها ولكنني لم أعرف معين. مررت وكانت تضرب الشاشة الصغيرة بشحاطتها البلاستيك البيضاء التي أحضرتها معها من الحجّ. تلصّصت على ما كانت تشاهد، فرأيت إحدى القنوات تعرض أحداث معركة وادي الحجير في 2006. كانت تضرب الجنود الإسرائيليّين.

ما زالت تحتفظ أم معين بأحذيتها الّتي لم تعد ترتديها. لم تعد تعرف أو تميّز فعل ارتداء الأحذية، بدأت تنسى أسس فعل الحياة. لكنّها استخدمَتها لأغراض أخرى، أغراض تهمها. ومع الوقت ظلّت تحتفظ بها، ولكن بدون طاقةٍ لرميها أو لضرب الذاكرة بها، صارت تشاهد المسلسلات هامدةً، لا شيء يستفزّها. حين أراها الآن، بعدما نسيت كل شيء أفكّر بمن خلق الكلمات. من قال أن الأحرف هي الأحرف، وأنّ الواو صوتها واو مليئ بالضّم. أفكّر بمن قال أنّ الحذاء اسمه “حذاء” وأنّ الكون خُلقَ من انفجار عظيم لطبيعة عظيمة. أفكّر بمن فكّر أنّ الله مخلوق، ولكن الله هو الّذي خلق كلمة “خلق”، كيف يُخلّق من شيء هو خلقه! أفكّر بكلّ ما نسيت أم معين. نسيت فعل الشغف، الغضب، التذكّر، الفطرة، أداء المصطلحات، إلّا الخوف. ما زالت تذكّرنا بمعين الذي تركته في فلسطين بعد النّكبة. حين نسألها عنه تقول أنّها نسيته وتضحك، كما تنسى حجاب رأسها وتقول أن الجميع مثل أولادها. تضحك من شدة خوفها، أين تركَت ابنها؟ هل ما زال فلسطينيا أم جندوه لصالحهم؟ لقد نسيت كلّ شيء من فطرّة الحياة، إلّا الخوف على فلسطينية طفلها المنسي قصدًا.

ما زالت تذكّرنا أم معين بإبنها الذي تركته في فلسطين بعد النّكبة. حين نسألها عنه تقول أنّها نسيته وتضحك، كما تنسى حجاب رأسها وتقول أن الجميع مثل أولادها. تضحك من شدة خوفها، أين تركَت ابنها؟

في المسلخ، أركّز على أقدامهم.. أقف متأمّلة الأحذية. انقسمت الأحذية بين صفراء وسوداء. “المعلّم” كما كانوا يندهونه هناك، يرتدي الجزمة السّوداء الطّويلة، يبدو جلدها أصيلًا. أمّا العمّال لديه فأحذيتهم صفراء، ومن شدّة شفافيّتها ورقّتها تستطيع رؤية أقدامهم العارية داخلها. كنت أفكّر بأنها أحذية خارقة، يدوسون بها في دماء الحيوان المذبوح على الأرض، وفي المياه هنا وهناك. وكأنّ كلّ شيء كان حُرًّا، مثل المشي في حقلٍ واسع وتحسّس التربة المبللة كما خلقها ربها. كان مشهدًا قاسيًا والرائحة الممتزجة بين اللحمة والدّماء كانت أقسى.

تحكي ليلى عن الحرب بخوف كبير، تحكي وكأن الحرب لا تزال حيّةً وقائمة حتّى اليوم. عاشت ليلى الحرب في الشيّاح، ولحتمية القدر عدت أنا بعد عشرين عامًا لأسكن في الشياح، أحمل تاريخها في ذاكرتي. جدتي امرأة جبانة على الرغم من جبروتها ولكن الحرب كسرَتها. لم يكسرها موت أمها بين يديها، ولا تسلّط إخوتها عليها، ولا من سلب منها حقها في الميراث. لم يكسرها موت زوجها في حادث سيرٍ بسيط جدًّا أمام المشهد الدامي لموته مقابل المطبعة العصرية، ولا تشردها في غرفة صغيرة مع خمسة أطفال. ولكن الحرب فعلَت، وهي ليست الحرب بذاتها بل ردّة فعل الخوف الطّبيعيّ.

ما تزال تعاني من الآثار الجسدية لخوفها حتى اليوم. القولون والضغط والقلق الدائم. في الشياح إفراط في الذكور، لا نساء ليمشين على الأرصفة ليلًا ويطلقن ضحكات قديمة عالية وينفخن دخان سجائر أنثويّة رفيعة. في الشياح مشهد قديم واحد لليلى نفسها التي هدّها الخوف وهي تجلس في بيتها في شارع عبد الكريم الخليل مشرّعة باب البيت للمارة، واضعةً صورة لها في صباها وهي تقف بين أحجار الأرض التي اشترتها مع جدي في حومين. ملامحها جادّة تمامًا، مرتديةً كولوناً ضيّقاً وهي تدخن سيجارة عريضة. عريضة كأصابع النّساء الوسطى المرفوعة.

لم يبقَ من ليلى إلا تلك الصورة، ما بقي منها اليوم هو ما تنبهني إليه دائمًا. لم تعترض على مكان سكني في الشياح، لم تذكر بلطجية الحي والبيوت العشوائية والأسلحة المتفلتة. لم تتذمر من الحشرات التي تأكل المكان بلحم ناسه وقطط شوارعه، كما أنها لم تبدِ خوفًا ولو كان مستترًا من العصابة التي تشكّلت حديثًا في المنطقة. لم تعترض ليلى على مكان سكني في الشياح، إلا على طول الدرج. كلما تذكرت عدد درجات الطوابق العشرة ينتفض شيء ما في ملامحها. أعرف أنها تفكّر في لحظتها كيف سأهرب إن عادت الحرب كما هربت هي في وقت أقلّ، على درجٍ بهذا الطول. وتأمرني أن أغادر المكان بسرعة.

في ثورة 17 تشرين، الليلة الثالثة تحديدًا حدث التصادم الأعنف بين المتظاهرين لأجل البلد والمعارضين للتظاهرة تذرعًا بالعقيدة. كانت ليلة مشتعلة بالرصاص والهتافات الثورية. لو نظرنا إلى النبطية ليلتها من المكان البعيد، لتوهمنا أن النظام سيسقط بيدها في أية لحظة. كان حراكًا غير مسبوقًا. في لحظة ما، خرج جمع غفير من جهة تمثال حسن كامل الصباح أمام المستديرة، كانوا يرفعون شعارات كربلائية، فحوّلوا الحراك إلى معركة بين طرف خرج يقاتل باسم البلد، وطرف أقام حربًا عقائديّة لم يعرف بها الطرف الأول. لم تكن الحادثة صادمة، منذ بداية التاريخ وهذه هي الذريعة الأسهل لشن الحروب أو فكّها. والطرف الثاني يعرف ذلك جيدًا.

توجّه النّاس الهاتفون باسم 17 تشرين نحو المسيرة المتوجّهة إليهم بالمقابل، أثناء التشاورات التي كانت تدور بين قادة حراك كفررمان والنبطية ثم قرّروا التوقف عن الزحف نحو المسيرة تجنبًا للتصادم والإتهامات. بينما هؤلاء يمشون هاتفين “فليسقط خوفنا” وأولئك يمشون نحوهم تاركين خوفهم كما هو. لو لم يكن خوفهم موجودًا، لما تدرّعوا بمسيرة الحسين –رمز الثورة- ليواجهوا الثورة. في ثورة 17 تشرين خرَجَ شعار “فليسقط خوفنا”، كما في ثورة 25 يناير المصريّة “لم يبقَ إلا عدوٌّ واحد فلنهزمه، ألا وهو الخوف”. من بعد هذا الشّعار انتشرت صور للمتظاهرين علانيّةً حاملين شعارات أخرى وكتبوا عليها “كسروا خوفهم”. ولكن هل يمكن أن ينتهي الخوف تمامًا! هل من ماتوا فاتحين صدورهم للرّصاص الحيّ ماتوا متغلّبين على خوفهم تمامًا؟ هل تغلّب أصحاب الحسين على خوفهم فانتصروا؟

كيف تُبنى العقائد الأكثر قوةً؟ الأطراف الأقوى دائمًا، هم الأكثر خوفًا في الحقيقة. هم الأكثر استضعافًا في الأرض. وإلّا كيف تحوّل “المحرومون” إلى “فائض القوة”، هؤلاء نهضوا من الإستضعاف والخوف الدّائم، لم يكسروا خوفهم طوال عقود. يحكي أبي الآن عن الإحتلال الإسرائيليّ كما يحكي كبار قادة المقاومة عنهم، بتصغير يكاد يرتقي إلى الإختفاء. مشهد واحد أيضًا، الخميني عابس دائمًا، ملامحه لا تستريح. تلك واجهته لمن انشغلوا في مراقبته دائمًا، وهو يعرفهم. ليس نحن ولا العامّة ولا الشعوب ولا رفاقه من القادة، بل الأعداء الذين مسكوا الشرق من ابتسامة ساهية.

الخميني عابس دائمًا كي لا يريح خوف العدوّ ولو للحظة. يحكي أبي وكأنّه ينتشل خوفنا الذي لم ينبت أصلًا بداخلنا حتى يصير ظاهرًا. يمنع خوفنا من الولادة، لذلك حاول أن لا يحكي لنا عنه أبدًا. في عام 2006 نصب لي في بيتنا في حي الحوطة أرجوحةَ حمراء. مشهد واحد آخر، صوت قادم من البعيد لكنه يقترب. صوت الغارة الإسرائيلية تقترب لكي تقطع من فوق بيتنا.

كنت جالسة على الأرجوحة، سمعت الصّوت ولم أعرف ماذا أفعل أو ماذا أحس. فنظرت إليه كمن تحاول إلتقاط شعورٍ ما، ملامحه وهو يركض نحوي من البعيد ظلّت باردة على حالها. لكنّه نشلني من الأرجوحة كمن ينتشل غضبًا ورعبًا عقد فضة من العنق. علقت قدمي في الأرجوحة، وفي تلك اللحظة بالتحديد رأيت ارتجاف يديه الذي لا يمكن أن تلتقطه طائرة. شعرت برغبة عارمة بالبكاء، غصصت. وبلعت غصتي حتى كدت أختنق بها وأنا طفلة الأربعة سنوات. عندما رأيت خوف أبي المكبوت فهمت، تلذّذت بالخوف الحقيقي للمرّة الأولى وفهمت أن أبي العبد الخائف دائمًا، هو الذي كبرنا بشكلٍ سليم. ولكنّني ابتلعت خوفي مثله حتى لا تراني طائرة العدو العابرة. ودمع الخوف لا يريح الخوف بداخلك على عكس كلّ المشاعر الباقية، بل يشعله.

.. الله هو أن تخاف، أن تتأدّب في خوفك. ولكن لا تظهر الخوف حتّى أمامه. غنٍّ له الصّلاة، اصنع لها ألحانًا، وصلِّ لغزّة سرًّا وأنت تردّ الباب على من قد يلحظون خوفك، ولا تسقط خوفك..