فرسان بلا خيول.. روّاد التشكيل البقاعي

قديما قيل إن “مصر هبة النيل”، ولا شك بأن “البقاع هبة السهل”، فمنه، وبسبب جمالياته العفوية، وتقاسيم مساحاته التكعيبية، ودهشة ألوانه المبنية على نوعية مزروعاته، كان هو الرافد البصري الخصب لكل التشكيليين البقاعيين، فكان اللوحة المتحركة مع ايقاعات الفصول، فيتبدل، ويرتفع، وينخفض، على حسب نثر البزار، ومواسم القطاف. الأمر يتعدى التوصيف الشعري، حين نلمس ذلك في لوحات أغلب تشكيليي البقاع، بشكل صريح حيناً، أو مقنّع مرمّز في أحيان. غير أن السهل والفنانين، يتشابهان من ناحيتي المنبع والمصبّ، إذ لا خير يذكر في تلك الثمار، إلّا حين تهبط صوب العاصمة بيروت، أو يتم تصديرها نحو البلدان العربية، المجاورة والبعيدة.

هنا إطلالة بانورامية، ترصد عيّنات، لينطلق منها القارئ، ويملأ الفراغات بنفسه، حيث ستكون الاجابات صحيحة، لأننا في بلاد تتكرر فيها المقدمات، ولن نؤول جهداً في استشراف المآلات.

التجربة الصلبة لرفيق شرف

لم يكن الفنان رفيق شرف، أوّل تشكيليّي بعلبك، لكنه أهمّهم، واشهرهم دون شك. فنحن هنا أمام فرشاة تنقّلت بين مراحل تسع، لتشكّل علامة في كل مرحلة، وبالطبع كانت سهول البقاع، من أهم ضرباته اللونية، القائمة على فلسفة المحو، حدّ التجريد الكلّي، لولا ذلك الطائر الذي يخترق اللوحة، فيعيد تصويب مسار العين، ورؤاها.

من شمس بعلبك، دلف شرف صوب بيروت، ليدرس في جامعة “الألبا” التي تخرّج منها في العام 1955، ثم يتأبط عدّته ميمّماً شطر اسبانيا التي درس فيها أكثر من سنتين، ليقفز باتجاه ايطاليا التي بقي فيها ثلاث سنوات، ليعود متشرّباً لكل ما عرفه، ثم ينتج ما يشبهه هو، فانغمس لفترة في تلك الثيمة التي سمِّيت “التعويذة”، وفيها توليف بين الحروفية العربية الطلسمية، وتلك الفقاعات اللونية التي اشتهر بها الاسباني السوريالي خوان ميرو، بينما عرف في مرحلة “عنتر وعبلة” كيف يستلهم الفن الفطري، مع مرجعية مثل السوري أبو صبحي التيناوي، فأعاد ترتيب المشهد، بعين المحترف، وكأن عنترة أبو صبحي “سكتش” سريع، وعنترة شرف، هو اللوحة النهائية.

لم تُغبَن تجربة شرف، فعاش نجاحاته، وكيِلَت لأعماله المدائح، وتقاطع مع النقاد في مقاهي الحمرا، ومارس التعليم في الجامعة اللبنانية، حيث احتل فيها المناصب العليا، كما رسم الكثير من الملصقات للحركة الوطنية، ليكون أيضاً صديقاً للسيد موسى الصدر، ويصمّم علم حركة أمل.

نضالات تشكيلية

للوحة الفنان محمود أمهز، رهبة بصرية، لما تختزنه من عمق، وجدّية، فنراها تحلّق بجناحي الحروفية والتجرية، مكللة بثقافته العميقة، كونه باحث في الفن وتاريخه، وقد خطّ واحداً من أهم الكتب التشكيلية هو “التيارات الفنية المعاصرة”.

من تشكيليي البقاع الأوسط، الفنان نزار ضاهر، المولود في قرية كفردان في العام 1951، ليدرس في بعلبك، ثم في مدارس بيروت، حتى يغادر إلى الاتحاد السوفياتي منتصف السبعينيات، ليدرس الفنون هناك، ثم ينال شهادة الدكتوراه في فلسفة البحث الفني، الذي اشتغله عن المنظر الطبيعي في البلدان العربية. وهو مؤسس أول محترف رسم في بلدة تمنين.

تألّق ضاهر بلوحته الأنيقة، ذات المشهديات المتقشفة، والدّالة في آن، فأعطى الطبيعة اللبنانية بعداً مختلفاً عن السائد، بتلك المساحات التجريدية المحتشدة بالألوان الحارّة.

يشغل ضاهر منصب رئيس “نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين”، وهو مستشار لوزير الثقافة، بينما تحتلّ لوحاته الكثير من الجدران في لبنان والعالم العربي وروسيا، التي لم ينقطع تواصله معها.

قديما قيل إن “مصر هبة النيل”، ولا شك بأن “البقاع هبة السهل”، فمنه، وبسبب جمالياته العفوية، وتقاسيم مساحاته التكعيبية، ودهشة ألوانه المبنية على نوعية مزروعاته، كان هو الرافد البصري الخصب لكل التشكيليين البقاعيين

أمّا التجربة التي بترت في منتصفها، فكانت للراحل حمادة زعيتر، ذلك التشكيلي، المولود في بلدة الكنيسة (شمال بعلبك)، الذي نال دبلوم الدراسات العليا في الرسم، من معهد الفنون الجميلة. هو الذي احتل منصب رئيس قسم الرسم والتصوير في معهد الفنون الجميلة في دير القمر. كان هناك الكثير بانتظار هذا الفنان البقاعي، قبل أن يسكت قلبه في العام 2000 عن عمر خمسين عاماً.

من البقاع إلى بيروت والعالم

ومن البقاع ايضاً، تحديداً من بلدة سرعين، انبجست طاقة تشكيلية خصبة، من أصابع شوقي شمعون، ذلك الثمانيني الذي بلغت لوحته مداها الأعلى، والأعمق، فكأننا في حضرتها نشهد عملية تحليل نفسي جماعي، بتلك الجداريات التي يدوزن نقاطها، ويتلاعب بتوزيع عناصرها، مخترقاً قاعدة التثليث، ونقاطها الذهبية، ليحشر شخوصه أسفل لوحاته، في المنطقة التي لا تكاد تنتبه لها العين.

إذا ما ذكرنا اسم رؤوف الرفاعي اليوم في بيروت، فإن صداه سيتردد في أهم الصالات والتظاهرات التشكيلية العربية والغربية، حيث استطاع ابن بعلبك بأن يؤسس لرموزه قاعدة صلبة، بضربات فطرية سريعة وواثقة، لنجد أنفسنا أمام موضوع واحد، هو الدرويش، أو ذلك الرجل الذي يعتمر الطربوش، ويعتلي فمه شاربين معقوفين. وجه مستمد من واقع البقاع، أو الشرق على العموم، وصار علامة خاصة لهذا الفنان، الذي جاور السبعين من العمر.

لا نستطيع تجاوز تجارب بقاعية مثل الفنان محمد شرف، الذي قدّم عالماً سينمائياً ينضح بالعزلة، في ذلك المعرض الذي أقامه ذات يوم في “دار الندوة” في الحمرا، ليقفز نحو أسلوب آخر في لوحاته المائية التي عرضها في الاشرفية، بعدها بسنوات قليلة، لتكون الطبيعة في الخريف، محوراً لأعماله تلك. كذلك هناك رائد شرف، ابن رفيق، وهو إلى جانب علاقته باللوحة، يشاغب ويشاكس برسوماته الصحافية، التي ينشرها في “المفكرة القانونية”، ومجلة “الآداب”، ومجلة “ميثرا”، وغيرها، فيحبّر رسوماته السريعة تلك، بين الكوميكس، والكاريكاتور.

كذلك لا يمكننا تجاوز منحوتات سامي الرفاعي، وحروفيات حسين سليم، ومائيات شوقي دلال، وتجريديات ياسر الديراني، وجماليات يحيى ياغي، ودقّة التصوير عند محيي الدين الجبة، والطبيعة الناطقة عند جوزيف العريض، وكاريكاتورات ملحم عماد، وحسن بليبل، وبالطبع هناك أسماء كثيرة تستحق الذكر والتوسّع في رصد تجاربهم.

السهل والفنانون، يتشابهون من ناحيتي المنبع والمصبّ، إذ لا خير يذكر في تلك الثمار، إلّا حين تهبط صوب العاصمة بيروت، أو يتم تصديرها نحو البلدان العربية المجاورة والبعيدة

إشراقة الفنانة البقاعية

تُعتَبَر الفنانة عايدة سلوم، من التشكيليات البقاعيات المميزات، وهو ما ينطبق على ابنة زحلة مرتا الهراوي، وجورجيت زعتر، وفيروز شمعون، وكارول شاكر، وفتاة بحمد التي تخطّط للمنظر الطبيعي بعين تجريدية، متقشفة، وعارفة بخبايا الألوان.

تتكامل تجربة الفنانة البقاعية ديما رعد، بتلك الروح الدؤوبة، الساعية للتجديد، والتواجد في أي تجمع قد يغني اللوحة، بما يتخطى تجربتها، نحو تجارب الآخرين، إن كان من خلال دورها كأستاذة لمادة التشكيل، أو منصبها في وزارة الثقافة، وبالطبع حين كانت رئيسة لـ “جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت”.

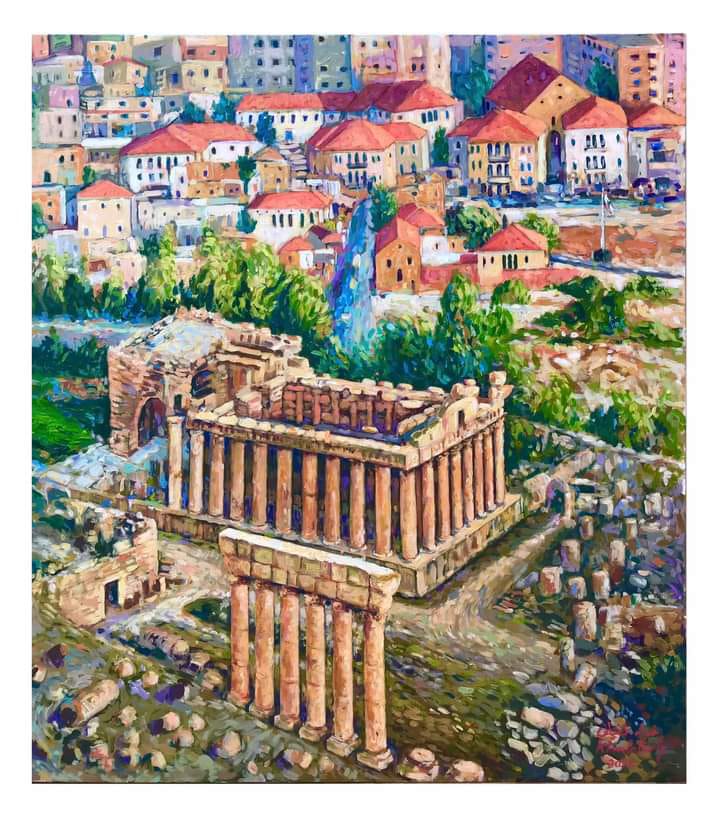

أما حين نتكلم عن التشكيلية خولة الطفيلي، فنحن نقف أمام فنانة تمتلك كامل الشروط الابداعية، لناحية خصوصية الهوية البصرية، وعمق الثقافة الفنية، التي عززتها برسالة الدكتوراه التي نالتها من الجامعة اللبنانية منذ مدّة قصيرة، وهي العضو الحالي في مجلس جمعية الفنانين، ومع ذلك تبقى لوحتها هي الواجهة الفعلية، المرئية والملموسة، التي من خلالها نستطيع فهم الخط الذي تسلكه خولة لبلوغ هدفها، هي التي افتتحت باكورة معارضها في كاليري “زمان” في الحمرا، بتلك الجداريات الحاملة لأعمدة بعلبك، ومعبد باخوس، إنما من زوايا مختلفة، حيث ينطق الحجر، وتنبض الزخارف الرومانية، فتعيد احياء المشهد التقليدي ذي الطابع السياحي، فتحرّره من قيد الاطارات التي سيّجت القلعة، وتطلق العنان للجمال، لكي يحلّق في أرجاء البقاع، ولو كان جسد الاعمال، معلّقاً على جدران في شارع السادات، في آخر الحمرا.

أزمة تتخطى البقاع

أزمة تتخطى البقاع

قدّمنا عيّنة من الفرسان، والفارسات، لنقول إن البقاع لم يقدم تجارب ابداعية فحسب، بل هناك نماذج ريادية، مكتملة الشروط، درسَت ودُرِسَت وتصدرت أهم الصالات والمزادات والكتالوغات، واعتلت أهم المراكز الاكاديمية التي ترعى التشكيل، ومن هنا يحق لنا بأن نسأل عن مساحة التشكيل اليوم في البقاع الذي يمتد من قرية عين التينة في البقاع الغربي حتى الهرمل شمالاً، فنكاد لا نرى صالة واحدة متخصصة (عرض، اضاءة، اعلان، تسويق وديمومة)، بينما تقوم بعض الجهات والجمعيات بتنظيم دورة لتعليم الرسم، أو معرضا جماعياً متفاوت المستويات، أو ربما ندوة كتلك التي نظمها مؤخراً “مجلس بعلبك الثقافي”، بالتعاون مع جمعية “ريشة ونغم”، وكانت حول الفن التشكيلي وعلم النفس.

هذه المرّة، لن نتكلم عن اهمال البقاع من قبل الدولة، والانتلجنسيا الثقافية، فالحال في باقي المحافظات ليس أحسن بكثير، حتى في العاصمة بيروت، نكاد لا نقع سوى على بضعة صالات في الحمرا، والاشرفية، والداون تاون، وهذه بدورها باتت تعتمد على المقتني الخليجي أو المغترب، أو تقوم بما يشبه التوأمة مع صالات في بلدان ثانية.

الرسم في بلدنا مريض مثله، وكل فنان يحمل فرشاة هو بطل، حتى لو كان يصارع طواحين الهواء.