النازح من شجرة نحو “بنت جبيل”.. عين حنظلة على غزّة

ما أن انقشع الضباب عن عملية “طوفان الأقصى”، حتّى رأينا رسومات ناجي العلي بالمئات على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وأكثرها منشور تحت عنوان ناجي “الرؤيويّ”، الذي رسم الحدث منذ خمسين عاماً، وكأنّه المخطّط السرّي له. قبلها بسنوات طويلة، وُصِف ناجي بالمتنبّئ حين اندلعت انتفاضة الحجارة، حيث كانت ملامح تلك الانتفاضة قد ظهرت في “كاريكاتيراته” قبل حدوثها.

للمرّة الألف، يثبت “حنظلة” أنّه تعويذة فلسطين الدائمة، التي لا يختلف على بركتها اثنان، فذلك الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره، نابض حركيّ دؤوب، يطلّ مع كلّ صرخة، أو احتفاليّة، أو حرب، أو أغنية وطنيّة. ثمّة إجماع على ذلك الرمز الذي رسمه ناجي العلي في العام 1969، في خلال عمله في جريدة “السياسة” الكويتية.

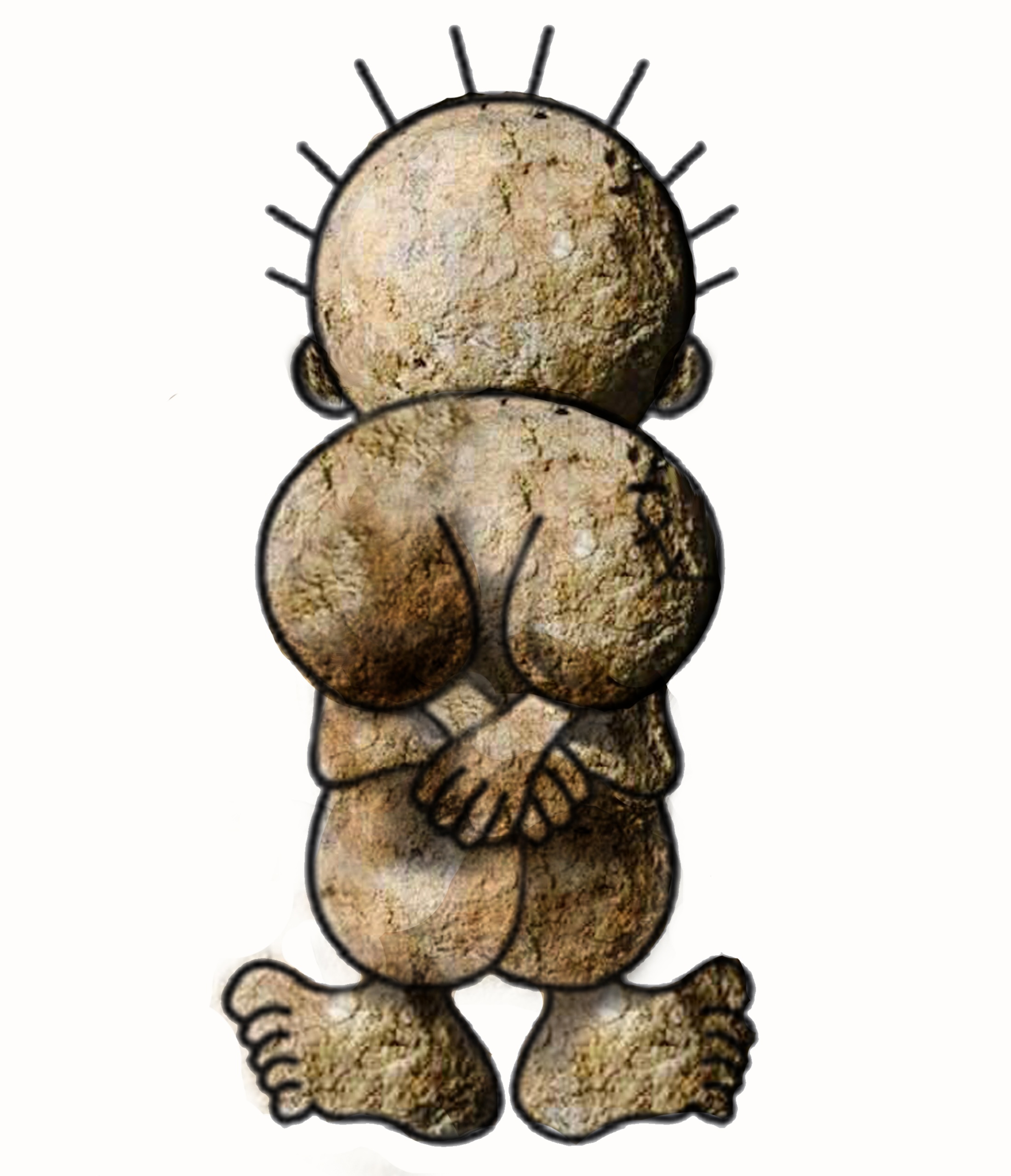

حنظلة عبارة عن طفل، أقرع، حافي القدمين، بِرقعة كلّ كمّ ثوبه. هو في العاشرة من عمره، يعقد يديه خلف ظهره، ولا نرى وجهه المصوَّب باتّجاه فلسطين، ولن يكبر إلّا عندما يعود إلى وطنه.

ناجي وبنت جبيل

في العام 1937، ولد ناجي سُليمان حسين العلي، وهو اسمه الكامل، في قرية الشجرة، الواقعة بين مدينتي طبريّا والناصرة الفلسطينيّتين، وعاش فيها مدّة 11 عاماً فقط، عندما دمّرت إسرائيل بلدته في إبّان النكبة في العام 1948، فهُجّر منها هو وعائلته التي كانت تعمل بالزراعة، ثمّ باتّجاه مخيّم “عين الحلوة” في جنوب لبنان، الذي كان سبباً في إبراز موهبة العلي الفنّيّة.

و”الشجرة” كغيرها من قرى فلسطين، احتوت على آثار تاريخيّة قديمة، ويقال إنّها مُنحت هذا الاسم لأنّ السيّد المسيح تظلَّل بفيء شجرة في أرضها. عاش فيها مسلمون ومسيحيّون ويهود، لكن في العشرينيات انفصل اليهود عن سكّانها وأقاموا مستوطنة على الجانب الآخر من الوادي، الذي كانت تطلّ عليه القرية.

بدأ أهالي الشجرة بالرّد متأخرين على سكّان تلك المستوطنة، وكانوا يعقدون اجتماعات يوميّة، ويقومون بتدريب الشباب على حمل السلاح. يتذكّر ناجي تلك الأحداث، ولا سيّما حين قام سكّان تلك المستوطنة باقتحامهم الأوّل للقرية. استشهد حينذاك خيرة شبابها، وفي اليوم التالي استعيدت القرية بعد أن آزرتها القرى الفلسطينيّة المجاورة، وظلّ الوضع على حاله حتى دخول جيش الإنقاذ، ثمّ كان سقوط الجليل في ما بعد بأكمله في يد الصهاينة.

في بنت جبيل مكثت عائلة ناجي، تحت شجيرات التين، إلى أن استضافهم اسكافيّ صديق لوالده بضعة أسابيع، لعِب خلالها ناجي في أزقّة تلك البلدة، حيث البيوت المكوّنة من الحجر والطين، كما تسلّق أعلى أشجارها، ليرى فلسطين التي ظنّ أنّه عائد إليها في غضون أيّام. ولأنّ بنت جبيل كانت محطّة العائلة الأولى، يكاد العلي يحفظ كلّ شيء من تلك الأيّام، ولو أنّها لم تكن بالذكريات الجميلة، لشقاء التهجير، وشظف العيش، حيث أنّ غالبية الناس كانوا يتآلفون والفقر، مثل توأم سياميّ.

أخيراً، استقرّ بهم المطاف في مخيّم عين الحلوة، وكانت حياة ناجي في المخيّم عبارة عن ذلّ يوميّ، إذ قسّمت العائلة الخيمة، التي وزعتها عليهم وكالة الغوث، إلى قسمين: قسم للمعيشة، بينما جعل والده من القسم الآخر دكّاناً لكسب الرزق، فاتّجهت العائلة، كغيرها من العائلات الفلسطينيّة، إلى العمل في البساتين، بعدما تبيّن للجميع أنّ العودة إلى فلسطين ليست قريبة.

درس ناجي العلي في مدرسة “إتّحاد الكنائس المسيحيّة”، حتّى حصوله على الشهادة الإعداديّة. ولمّا وجد من المتعذّر عليه متابعة الدراسة، توجّه إلى طرابلس، حيث درس في المدرسة المهنيّة، ليغادرها إلى بيروت، حيث عمل في عدّة ورش صناعيّة.

في بيروت نصب ناجي العلي خيمته عند أطراف مخيّم شاتيلا، وعاش فيها حياة تقشّف وشظف شديدين، إذ يقول ناجي: “كنت آكل وجبة واحدة في اليوم، فول أو حمص أو فلافل، في مكان قريب من مكان عملي. أمّا ما كان ينقص من طعامي، فكانت أمّي ترسله لي من عين الحلوة..”.

كانت حياة ناجي في المخيّم عبارة عن ذلّ يوميّ، إذ قسّمت العائلة الخيمة التي وزعتها عليهم وكالة الغوث، إلى قسمين: قسم للمعيشة، بينما جعل والده من القسم الآخر دكّاناً لكسب الرزق.

ناجي وغسّان كنفاني

مصادفة بحتة كانت خلف اللقاء بين ناجي العلي والأديب غسّان كنفاني، إذ كان هناك احتفال بمناسبة “يوم الأرض”، في ذلك المخيّم المحاذي لمدينة صيدا. كان ذلك في العام 1961، وقد حضر الحفل مجموعة من القادة الفلسطينيّين، ومن ضمنهم كنفاني الذي كان نجمه قد لمع. وقتذاك كان العلي يقيم معرضاً بسيطاً في إحدى الخيام المهترئة، عارضاً فيه بعض لوحاته ورسومات لبعض الأطفال الصغار.

مرّ كنفاني على معرض الرسومات، وكان ناجي العلي في استقباله، كونه مدرّس الرسم للأطفال المشاركين في المعرض. فاستوقفته واحدة من الرسومات وهي تجسّد خيمة على شكل هرم، تنبجس من رأسها قبضة تطالب بالثأر، وكأنّها حممٌ تتفجر من فوّهة بركان.

وعندما استفسر عن الرسّام صاحب اللوحة، عرف أنّه ناجي العلي، وقام بمساعدته بنشر إحدى رسوماته في مجلّة “الحرّيّة”، فكانت خطوة تشجيعيّة أولى، شعر من خلالها ناجي أنّ الأحلام قابلة للتحقّق، وما قد ينجزه على ضوء القنديل في المخيّم، قد ينال الحظّ بالطباعة والإنتشار، لتصل أفكاره إلى أوسع شريحة من الناس. عرِف أنّ الحبر، سوف يكون صوته الذي سوف يلازمه حتّى الممات.

عن القهر الذي لا ينتهي

في حديث صحافيّ مع ناجي، يروي تراكم الأحزان التي عايشها مثل باقي الفلسطينيّين، واللبنانيّين، وكأنّ القهر قدَر هذه البلاد: “أصيبت ابنتنا الصغيرة جُودي جرّاء قصف عشوائيّ من جماعة سعد حدّاد، وكان ذلك سنة 1981، قبل الإجتياح، كنت نائماً وسمعت الصراخ، ثمّ حملتها وهي تصرخ وأجرينا لها عمليّة جراحيّة، ولا نزال نعالجها. ولكنّ مصيبتنا تتضاءل أمام مصائب الناس، فهناك عائلات فقدت خمسة وستة شباب من أبنائها، وأصبح البيت خاوياً، همّنا الشخصيّ لا يذكر. وكان يؤرقني طوال الوقت إحساس بالعجز عن الدفاع عن الناس، فكيف أدافع عنهم بالرسم؟”.

ويضيف: “كنت أتمنّى لو أستطيع أن أفدي طفلاً واحداً. إنّ ظروف الإجتياح من قسوتها أفقدت الناس صوابهم. مرّة وأنا عائد إلى البيت مع إبني خالد وجدت رجلاً عارياً. كان الناس ينظرون إليه باستغراب، ناديت على وداد، زوجتي، طلبت منها أن تنزل لي قميصاً وبنطلوناً من عند جارنا وألبسناه. كان الرجل في وضع مأساويّ جدّاً، حاولت أن أسأله ولكنّه لم يتكلّم، سألت عنه فعرفت أنّه من صيدا، وأنّه عندما استمرّ القصف عدّة ليالٍ اضطرّ للخروج ليحضر لأولاده، خبزاً أو شيئاً يأكلونه على أمل أن يجد دكّاناً مفتوحاً”.

ناجي العلي: هناك عائلات فقدت خمسة وستة شباب من أبنائها، وأصبح البيت خاوياً، همّنا الشخصيّ لا يذكر. وكان يؤرقني طوال الوقت إحساس بالعجز عن الدفاع عن الناس، فكيف أدافع عنهم بالرسم؟”.

ويضيف:” لأنّ صيدا القديمة شوارعها مسقوفة وبالإمكان أن يسير فيها الإنسان بقدر نسبي من الأمان. ولم يجد الرجل أيّ دكّان مفتوح، فعاد إلى بيته، ولكنّه وجد البيت قد تهدّم على زوجته وأطفاله السبعة أو الثمانية ففقد توازنه”. ويقول: “عندما أخذنا الإسرائيليّون باتّجاه البحر، مررت من أمام هذا البيت فوجدت لافتة صغيرة مكتوباً عليها بالفحم: “إنتبه هنا ترقد عائلة فلان”. هذه اللافتة كتبها هو بنفسه، لأنّ الجثث كانت لا تزال تحت الردم. فقد الرجل عقله وسار في الشارع عارياً”.

الرمز الأيقوني

لقد ولد حنظلة من رحم كلّ هذا النزوح، والخيام المنصوبة على عجل، والمخيّم الذي راح يتمدّد يوماً بعد يوم، والأيادي المقيّدة على شاطئ صيدا، والنوم في العراء بمحاذاة شاتيلا. لذلك، فقد أثبتت الأيّام أنّ حنظلة تجاوز دوره اليوميّ على صفحات الجريدة، ليكون رمزاً فعليّاً تبنّته كثير من المؤسّسات والمحال والملصقات والصحف، حتّى أنّه تحوّل إلى أيقونة تعلّق على الجدار أو في سلسلة في رقبة. وهناك شبّان وشَموا حنظلة على زنودهم، ربّما ليكون شاهداً عليهم أيضاً.

إنّه حنظلة، قاطف التمر من نخيل البصرة، عاصر الصمغ من صبّار السودان، نادف القطن في صعيد مصر، بائع القماش في أسواق دمشق. ويُحكى من وقت لآخر أنّه يلعب “الغمّيضة” بين بيوت عين الحلوة. وثمّة من رآه يلقي التحيّة على بيروت، ويرفع يده ملوّحاً للقدس، لشوارع رام الله، لوادي أريحا، لأزّقة الخليل، ولمخيّم جنين، حيث العيون أسواق دمع، والأصابع مدن حجارة.

أمّا الآن، فحنظلة يدير ظهره لنا، موجّهاً عينيه نحو غزّة، يربت على أكتاف أبنائها، ويمسح الرماد عن بيوتها. يتابعنا ذلك “الحنظلة” من عتمة منزله الأخير، في لندن، حيث غفى على حين غرّة في مدينة الضباب، ذات رصاصة، اغتالته.