صفحات من ذكريات أبو عبّاس.. “الصاروخ البعلبكيّ” والحشيشة “الوطنيّة”

تعود علاقتي بأبي عبّاس، الذي يروي قصّته، إلى زمن بعيد، وهو يمثّل حالة خاصّة، قد لا تكون نادرة في خطوطها العامّة، لكنّها تكتسب نكهة مميّزة كون أبو عبّاس ليس إنسانًا عاديًّا. فهو يتمتّع بثقافة عامّة، وباطّلاع على التاريخ والجغرافيا وحتّى الفنون والفلسفة، إضافة إلى حسّ الفكاهة. إنّ بعض ما يرد في هذه القصّة حقيقيّ، وبعضه الآخر مُتخيّل، لكنّه يمتّ بصلة وثيقة إلى الواقع، أمّا وقائع هذه القصّة فتعود إلى سبعينات القرن الماضي.

يقول أبو عبّاس، متوجهًا إليّ بالكلام: “أنت سافرت يا صديقي إلى بقاع أوروبّا في بداية الحرب، أمّا أنا فقد بقيت في بعلبك، ولم أشأ مغادرتها بالرغم من صعوبات العيش وقساوته. أهل بعلبك كالسمك يا صديقي لا يقدرون على العيش خارج الماء”، كما كان يردّد دائمًا. والماء هو المدينة نفسها، بكلّ تفاصيلها، بشتائها البارد وصيفها الحار الجاف، وشمسها التي “تحرق جناح الدبّور”.

مدينة يحبّها أبو عبّاس، يحب ماءها الذي يأتي من “اللجوج”، وهو نبع معروف يختلف الناس حول بلوغ التلوّث ماءه، في الوقت الحاليّ، أو عدمه. يحبّ أبو عبّاس تاريخ المدينة المعروف منه والمجهول، ويهتمّ بكلّ شاردة أو واردة، يراقب الحوادث وينظّمها بحسب طريقته الخاصّة، ومفاهيمه المختلفة.

بعلبك مدينة يحبّها أبو عبّاس، يحب ماءها الذي يأتي من “اللجوج”، يحبّ أبو عبّاس تاريخ المدينة المعروف منه والمجهول، ويهتمّ بكلّ شاردة أو واردة، يراقب الحوادث وينظّمها بحسب طريقته الخاصّة، ومفاهيمه المختلفة.

أبو عبّاس يتذكّر

الاستماع إلى أبو عبّاس له خصوصيّات وموجبات. عليك أن تكون حذرًا، وألاّ تُفاجأ إن أشعل فجأة سيكارة “ملغومة” أُعدّت سلفًا، أو قام بلفّها في حضورك، وقد يتبعثر حديثه، تاركًا لك وظيفة التجميع والتوضيب. “أيّامنا مبعثرة يا صديقي وهي في حاجة إلى مهندس لإعادة ترتيبها”. حاولت أن أصوغ أفكاره بشكل يسهّل قراءتها، فأضفتُ أمورًا وحذفت أخرى لضرورات “أمنيّة”.

عادت الدولة، في وقت من الأوقات، إلى سهل البقاع مع جرّاراتها ذات الأسنان الحديد المدبّبة، لتخرّب سهولًا مزروعة بالقنّب الهنديّ والخشخاش. وعمدت إلى مصادرة كمّيّات من الحشيشة المصنّعة، أو نصف المصنّعة، ليُصار إلى إتلافها، وذلك تحت أنظار المراقبين المحلّيّين والدوليّين الذين أبدوا علامات الرضى.

غضب المزارعون المشاكسون في سرّهم. كانوا غائبين عن عمليّة التطهير الواعي، الأخلاقيّ، الذي تمارسه السلطة، وفرحت العصافير والطيور، التي سلمت من بنادق الصيّادين الكثيرة، فراحت تلتقط ما ظهر على سطح التربة من بذور القمبز، لتتابع طيرانها سكرى فوق مدن وبلدات تتعايش مع الفقر اليوميّ والقهر والإهمال المدروس، المتجذّر، في منطقة تقع على أطراف الكون اللبنانيّ الصغير.

وكمن يتوقّف في سيره على درب لدى وصوله إلى أرض قفر ملأى بالصخور والحجارة، تتوقّف الدولة، في بلادنا، إراديًّا، في مكان ما على الطريق المفضيّة إلى مجاهل البقاع، من دون أن تبلغ المنافي البعيدة لفئات من الشعب اللبنانيّ المنسيّ.

وما بين بدء زراعة الحشيشة في مناطق شبه خارجة على القانون، ثمّ محاربتها بعد تشجيع الزراعات البديلة، فمعاودة زراعتها من جديد ثمّ السعي إلى إتلافها، في ما يشبه قصّة “إبريق الزيت”، تمتدّ عقود من تاريخ الزراعات الممنوعة. تاريخ سري لن نقرأه يومًا في الكتب المدرسيّة على أنواعها، بل نتّبعه من خلال بعض الدراسات، ومن خلال جلسات سكّان المنطقة وأحاديثهم وطرائفهم.

سيادة الحشيشة والأموال

بدأت زراعة القنّب الهنديّ في يوم ما، في العقد الثاني أو الثالث من القرن المنصرم، ويُقال إنّ أحد التجّار البقاعيّين حمل بذور النبتة من بلاد الهند، وجرّبها في أرض البقاع فوجدت تربة ومناخًا ملائمين. تطوّرت الزراعة تدريجًا لتشمل أراضٍ “مقفيّة” (أيّ بعيدة عن الأنظار) في جرود البقاع الفسيحة، وعلى مرّ السنين والعقود ازدادت الزراعة وازداد الإنتاج، بعدما ساعد في ذلك سوء الوضع الاقتصاديّ في تلك المنطقة.

وفي ظلّ عدم توافر ظروف مناسبة للعمل، والمردود الضئيل للزراعات التقليديّة المعرّضة، غالبًا، لمزاج الطقس وتقلّب المناخ، كما أيضًا في ظلّ غياب الدولة، وعدم تدخّل الحكومات المتعاقبة والعهود لمنع الظاهرة المستعصية في شكل حاسم، تحوّلت زراعة المخدّرات في منطقة البقاع نمطًا إنتاجيًا قائمًا في ذاته، تعتمده، أحيانًا، عائلات بكاملها.

اغتنى كثيرون بنسب متفاوتة. لكنّ صغار المزارعين، وبالرغم من أرباحهم، فقد مثّلوا الحلقة المتواضعة في سلسلة معقّدة من المراحل التي تقطعها النبتة المخدِّرة قبل وصولها إلى المستهلك. ويُستثنى بالطبع من هذه القاعدة أصحاب الأراضي الشاسعة ذات الإنتاج الوفير.

بدأت زراعة القنّب الهنديّ في يوم ما، في العقد الثاني أو الثالث من القرن المنصرم، ويُقال إنّ أحد التجّار البقاعيّين حمل بذور النبتة من بلاد الهند، وجرّبها في أرض البقاع فوجدت تربة ومناخًا ملائمين. تطوّرت الزراعة تدريجًا لتشمل أراضٍ “مقفيّة” في جرود البقاع الفسيحة.

أمّا الثروات الطائلة فكانت من نصيب كبار التجّار، “أصحاب السكك” والمفاتيح السرّيّة، القادرين على تأمين وصول شحنات ضخمة إلى عملاء لهم في الخارج، من دون الوقوع في قبضة البوليس أو “الإنتربول”. هذه الثروات لم تعمّر طويلًا في أيدي أصحابها، فقد كانوا يبذّرون المال من دون حساب، يدفعهم إلى ذلك حبّهم للحياة، إضافة إلى صفة الكرم المتأصّلة فيهم، بحيث لم يرفضوا طلبًا لمساعدة ماليّة قد يحتاجها أحد أقاربهم أو معارفهم.

فنون التهريب و”التلغيم”

أمّا في ما يختصّ بأساليب التهريب، فقد تمثّلت بفنون قائمة في ذاتها، تُروى عنها قصص وحكايات يعرف صاحبي أبو عبّاس الكثير منها. يُقال إنّ تاجرًا وضع أكياس الحشيشة في نبتة الملفوف، وهي لا تزال صغيرة، بحيث تلتفّ أوراقها مع الوقت على الكمّيّة المخبّأة، ثمّ افتضح أمره بعدما سقطت ملفوفة من الشاحنة فتحطّمت، وبان ما كانت تحويه.

وكان في منطقة بعلبك أمكنة متخصّصة بـ”تلغيم السيّارات”، التي كان يقودها شبّان مغامرون إلى بلاد أوروبّا. قصد هؤلاء تلك البلاد بصفة سيّاح، في زمن كان الذهاب إلى أوروبّا في رحلة سياحيّة بواسطة السيّارة يُعتبر أمرًا طبيعيًّا.

استطاع بعضهم الوصول بسلام إلى البلد المقصود، في حين لم يحالف الحظّ آخرين، فوقعوا بين أيدي رجال مكافحة المخدّرات، وأمضوا فترات مختلفة في السجون، ثم عادوا بعدها إلى الديار مزوّدين … بلغة أجنبيّة.

نهوض اقتصادي وعمراني

وكان أن ساعد تدفّق الأموال الناتجة عن زراعة المخدّرات، أو المتاجرة بها وتهريبها، في إنعاش الوضع الاقتصاديّ في المنطقة، فازدادت المحلّات والمخازن عددًا، وشهدت السوق المحلّيّة حركة تجاريّة نشيطة. كما شهدت فترة السبعينات والثمانينات حركة عمرانيّة غير مسبوقة. منازل وفيلّات ضخمة، بنى أصحابها بعضها في شكل غير مدروس، بينما لجأ آخرون إلى مهندسين، وأوكلوا إليهم مهمّة تصميم بيوت وعمارات رأوا صورها في مجلّات متخصّصة أتوا بها من الغرب، إثر عودتهم من عمليّة تهريب ناجحة.

كانت هذه البيوت تتضمّن قاعات داخليّة فسيحة، ذات أحجام أقرب إلى المبالغة غير المبرّرة، منها إلى الحاجة اليوميّة الحياتيّة، وحُشرت فيها أشكال وأنواع من الأثاث الثمين، التي لا تنتمي إلى طراز معيّن ومحدّد.

وقد أدخلت هذه المظاهر مجموعات كبيرة من السكّان في ما يمكن تسميته “حمى الحشيشة”، التي تحوّلت واقعًا اجتماعيًّا “خرّب” عقول فئات واسعة من الشباب الحالمين بالثراء السريع، وما الرحلات “السياحيّة” المذكورة إلى أوروبّا سوى مثال على ذاك السعي وراء حلم قد يصبح، مع بعض الحظّ، حقيقة خلال فترة زمنيّة بسيطة.

إلى ذلك، جاءت الحرب الأهليّة كي تزيد الأمور تعقيدًا، إذ كرّس غياب السلطة، الذي أصبح شبه كامل، حالًا من الفوضى وغياب القيود القانونيّة، فانحسرت الزراعات التقليديّة في شكل واضح، وباتت زراعة القنّب الهنديّ والأفيون أمرًا عاديًّا. هكذا، زُرعت المخدّرات، خلال تلك الفترة، في كلّ مكان، من سفوح الهضاب الشرقيّة والغربيّة لسهل البقاع حتّى الأراضي المحاذية للطرق الرئيسيّة، وازدادت عمليّات التهريب لتبلغ حدودًا قياسيّة.

سياحة مخدّراتيّة وعطلة تحشيشيّة

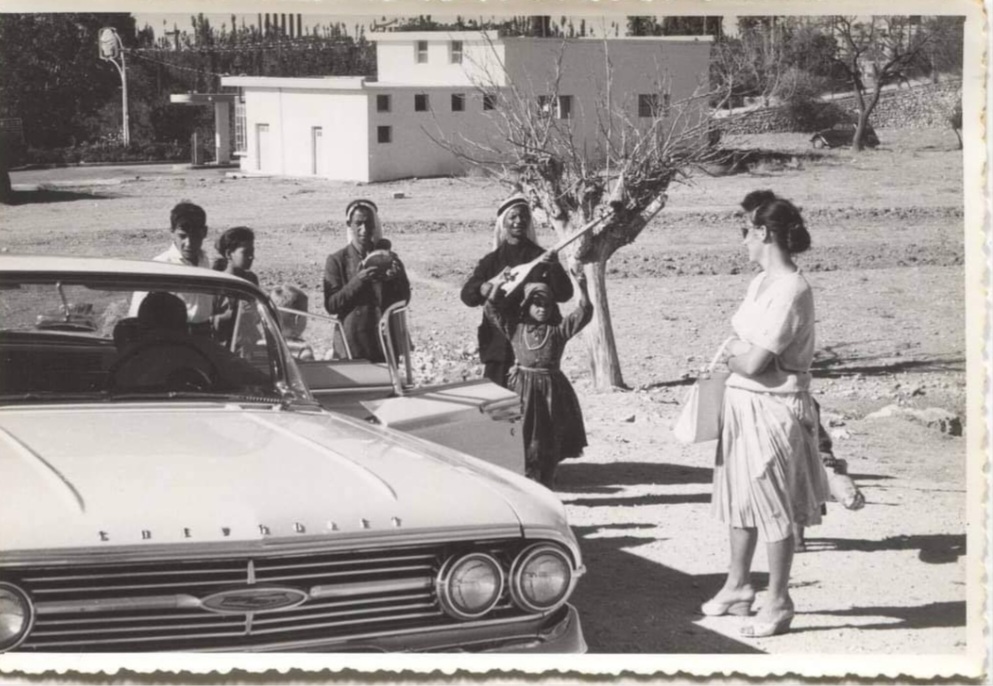

برزت هذه الظاهرة في شكل واضح في السبعينيات، وربّما تعود بواكيرها إلى أواخر الستينيات. إذ بعدما ذاع صيت المنطقة في أنحاء مختلفة من العالم، وبلغت أسماع كبار التجّار وصغارهم، إضافة إلى المدخّنين ممّن يرتبط معظمهم بظاهرة الهيبّيّة، توافد هؤلاء إلى مدينة بعلبك وجوارها. صار من الطبيعيّ رؤية أنماط مختلفة من البشر يجوبون شوارع المدينة، قدِم بعضهم بصفة تاجر صغير، أو كبير، وأتى آخرون، وهم الأكثر عددًا، بهدف تمضية “عطلة تحشيشيّة”.

طاب المناخ لبعض هؤلاء، فبقوا شهورًا في المدينة، وتعرّفوا في خلالها إلى أعداد من السكّان وأصحاب الحوانيت والمطاعم، وتواصلوا معهم عبر لغة عربيّة مكسّرة تعلّموها من مضيفيهم الذين اكتسبوا بدورهم لغة أجنبيّة ركيكة، مطعّمة بلهجة محلّيّة.

كانت لحظة وصول الأجنبيّ إلى المدينة الأكثر طرافة. إذ كان القادم يغادر سيّارة السرفيس، أو البوسطة، عند مدخل البلدة، حيث كان يعسكر بعض الصبية لتلقّف أيّ زائر بغية اصطحابه إلى معاقل محدّدة للتجارة، أو للإقامة التحشيشيّة. لكنّ بعض القادمين كانوا يرفضون الإنسياق وراء صاحب الدعوة الصغير، في حال عدم انتمائه إلى عائلة معيّنة يعرفونها سلفًا، وذلك بناءً على تعليمات أعطيت لهم من زملاء لهم سبق أن زاروا المنطقة.

في السبعينيات، وربّما أواخر الستينيات. وبعدما ذاع صيت المنطقة في أنحاء مختلفة من العالم، وبلغت أسماع كبار التجّار وصغارهم، إضافة إلى المدخّنين ممّن يرتبط معظمهم بظاهرة الهيبّيّة، توافد هؤلاء إلى مدينة بعلبك وجوارها.

أتى السيّاح الأجانب حاملين أكياسهم على ظهورهم، وفيها ثياب فضفاضة مزركشة، وأسمال شبه بالية، وأحيانًا آلة تصوير قديمة، وبعض حبوب الـ LSD. لم يكن الشباب في المدينة، حتّى ذلك الحين، على علم بطبيعة هذا العقار، الذي تُطلق عليه تسمية “عقار الهلوسة”. لكن اكتشاف مفاعيله وعالمه السحريّ شجّع الكثيرين على تناوله. ثمّ، وفي فترة لاحقة، صارت تتمّ عمليّة مبادلته بالحشيشة في صفقات صغيرة ومريحة لكلا الجانبين.

سيرة الصاروخ البعلبكيّ

لم يكن تعاطي المخدّرات بين أوساط المزارعين والتجّار والشباب واردًا خلال فترات طويلة، إذ كان يجري التعامل مع الحشيشة من منظور تجاري محض. لكنّ الأمور بدأت بالتغيّر مع الأيام.

“دخّنتُ (أيّ أبو عبّاس) سيجارة الحشيشة الأولى خلال جلسة في منزل أحد التجّار الشباب. لم أستطع يومذاك الصمود أمام إغراء إمرأة، وهي فتاة أجنبيّة تقضي عطلتها في ضيافة التاجر. كانت جميلة الوجه والقوام، تلبس تنّورة قصيرة تكشف عن ساقين لم أرَ مثلهما سوى في الأفلام السينمائّية. لم يستطع أحد من الحاضرين مجاراتها في التدخين، كانت كـ”البالوع” تلتهم السيجارة تلو الأخرى، من دون أن يرفّ لها جفن”.

ويضيف أبو عبّاس في سرد حكايته: “دار الصاروخ (سيكارة الحشيشة الكبيرة الحجم) على الجميع، وعندما وصل إليَّ لم أقوَ على الرفض، كانت الفتاة تنظر في عيني مباشرة وتبتسم بخبث، فتناولت الصاروخ بحركة غير شعوريّة كمن خُدّر قبل أن تمتدّ يده إلى المخدّر. أعجبني الجوّ وتتالت الجلسات، تصادقت مع الأجنبّية المهضومة القريبة إلى القلب، والخالية من مجموعة العقد التي تكبّل فتياتنا المحلّيّات، كانت تقصّ لي سيرة حياتها كلّ مرّة بعد التحشيشة، وأتظاهر، لياقة، بأنّي أسمع قصّتها للمرّة الأولى. بعد فترة من الزمن سافرت الأجنبيّة، وبعدها صرتُ أدخّن بانتظام”.

صمود الحشيشة الوطنيّة

لم يقتصر الأمر لدى البعض على تدخين الحشيشة، بل تعدّاه إلى تعاطي أنواع أخرى من المخدّرات القويّة كالهيرويين والكوكايين. وقد قويت هذه الظاهرة خلال الحرب الأهليّة، التي خلّفت حالات من الفراغ واليأس. لكنّ تعاطي المخدّرات “الثقيلة” بقي، لحسن الحظّ، محصورًا بفئة محدودة من الشباب، نظرًا إلى ثمنها المرتفع، على عكس الحشيشة التي كان يمكن الحصول عليها مجّانًا عبر أصدقاء.

وليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، إذ كانت كمّيّات الإنتاج من الوفرة بحيث تفيض عن الحاجة، عندما لم يكن إمكان تصريفها سهلًا ومتاحًا، وهو ما كان يحدث في فترات معيّنة تضعف خلالها السوق لأسباب مختلفة.

لم يقتصر الأمر لدى البعض على تدخين الحشيشة، بل تعدّاه إلى تعاطي أنواع أخرى من المخدّرات القويّة كالهيرويين والكوكايين. وقد قويت هذه الظاهرة خلال الحرب الأهليّة، التي خلّفت حالات من الفراغ واليأس. لكنّ تعاطي المخدّرات “الثقيلة” بقي، لحسن الحظّ، محصورًا بفئة محدودة من الشباب.

أما قصة الـLSD فلم تعمّر طويلًا، إذ مع تعقّد الوضع الأمنيّ، نتيجة تصاعد وتيرة الحرب اللبنانيّة، تضاءل عدد الأجانب القادمين إلى المنطقة في شكل لافت، وتضاءلت، بالتالي، فرص الحصول على العقار، الذي اختفى تقريبًا من السوق، مخلّفًا بعض حالات من شبه الجنون لدى مجموعة من الشباب الذين ابتلعوا كمّيّات كبيرة، خلال فترات زمنيّة قصيرة، من دون علمهم بتأثير هذا المخدّر على الدماغ البشري، في حال استخدامه بشراهة.

من الحرب إلى الانهيار الكبير

“كل ما ورد ذكره صار الآن من الذكريات”. يتغيّر صوت أبو عبّاس ويتململ في جلسته كالرواة العصاميّين، ويضيف: “كلّ شيء صار مختلفًا بعد الحرب. أخذت السلطة على عاتقها مهمّة محاربة الزراعات الممنوعة، يدفعها إلى ذلك موقف إقليميّ ودوليّ دعا إلى معالجة هذه المسألة. لم تفِ الزراعات البديلة بالحاجة المطلوبة، كما لم تفِ الدولة بوعودها المتعلّقة بشراء المحاصيل، وإذا فعلت فليس بحسب الأسعار المناسبة.

وفي غياب المشاريع الاقتصاديّة وعدم استثمار الأموال، التي كانت متوافرة خلال فترات سابقة، في مشاريع معيّنة لجهل بالمسائل الاقتصاديّة “المعقّدة”، عاد الفقر ليدخل شيئًا فشيئًا البيوت التي كانت، ذات يوم، عامرة. وبعدما كان عمّال البناء يشكون قلّة الوقت لكثرة الطلبيّات التي تردهم، صاروا يتذمّرون من الفراغ. هناك بيوت بُني نصفها وتُركت على حالها، وأخرى ما زالت على الأعمدة، وما أكمل بناؤه بقي خاليًا إلاّ من رائحة الباطون”.

ويتابع:”منذ ذلك الحين، تضافرت الظروف السيّئة على هذه المدينة البائسة وكأنّها أصيبت بنحس. كنا نتجوّل ليلًا، أو نهارًا، في سكون ريفيّ وصمت لا يعكّر صفوه سوى نباح الكلاب الشاردة، التي كانت تتجمّع في قطعة أرض فسيحة قرب الشارع الرئيسيّ، وهي تتغازل وتتقاتل. قطعوا أشجار شارع رأس العين، وتحوّلت جذوعها تماثيل خشبيّة في باحة كنيسة البلدة، ببادرة من راعي الكنيسة، من أجل حفظ رمز من رموز الشارع. لو كنت شاعرًا لنظمت مرثيّة في تلك الأشجار، كالتي كتبها ابن الروميّ في رثاء ابنه، الباقية في ذهني منذ صفّ البكالوريا. استُبدلت الأشجار التاريخيّة، من فترة إعادة التأهيل، بنباتات صغيرة تسمّى أشجارًا شابّة، تقارع اليباس بصمت ولا تكبر. غُرست منذ عدة سنوات ولم تكبر سوى بضعة سنتمترات. ربّما ستكبر يومًا وسيتظلّل بها أحفادنا”.

ويضيف:” أرادت وزارة الأشغال توسيع الشارع فأطاحت بالطواحين القديمة التي كانت تعبق فيها رائحة القمح البلديّ، وتغيّر شكل الدرب المحاذي للنهر. كنّا نقصد السينما كي نزيح عن كاهلنا ثقل الأمسيات في مدينة لا تتعدّد فيها وسائل التسلية. أقفلت دور السينما واحدة تلو الأخرى، ولم يبقَ لنا مكان نذهب إليه.

ويختم أبو عبّاس: أتذكر فيلم “خلاص” لجون بّورمان، وكيف ذهبت في الفيلم مجموعة من الأصدقاء الرجال في رحلة نهريّة، ضمن غابة من الغابات، بغية الابتعاد قليلًا من المدنيّة؟ أنا الآن توقّفت عن تدخين الحشيشة منذ زمن شبع بعيد، وصرت أذهب إلى بساتين المدينة كي أحظى ببعض الهدوء النسبيّ غير المكتمل، إذ لا بدّ من أن تمرّ سيارة بقربك، ويعكّر دخانها مزاجك.

أنظرُ إلى الجدار الجنوبيّ من “القلعة”، المحاذي لبساتين المدينة التي لم يبقَ منها الشيء الكثير. قرب هذا الجدار كنّا نجلس مساء، ذات يوم، نشعل “صاروخ”، ولا نسمع سوى حفيف أوراق الأشجار. كان أحد أفراد المجموعة يقول: “لا تظنّن أنّ الهواء يحرّك أوراق الأشجار المحيطة بنا، بل هي أرواح الرومان القدماء الجالسين خلفنا”…