لغة الإصغاء إلى الطبيعة دروس في التواضع والنجاة

في الفلسفة، يُقال إنّ الإنسان يسقط حين ينسى حدوده. تقف الطبيعة خارج مقاييس الإنسان، إذ لا تُقاس بالخطوات ولا تُختزل في الخرائط. هي الوجود في حالته الأولى، قبل أن يتعلّم البشر التسمية والتصنيف والسيطرة. في صمت الطبيعة حكمة أقدم من كلّ ضروب الفلسفة، وفي عنفها قوّة لا تعرف المجاملة. الطبيعة لا تعادي الإنسان، لكنّها لا تكترث له أيضًا، تمنحه المساحة كي يكون، ثم تذكّره بلا إنذار بأنّه عابر، هشّ، ومشروط.

مع ذلك، يصرّ الإنسان على الوقوف أمام هذا الاتّساع الكونيّ بشيء من الغرور، كأنّ الوعي الذي امتلكه فجأة يمنحه السيادة، وكأنّ العقل الذي أنار دربه يسمح له بتجاهل حقيقة أساسيّة: أنّ الطبيعة لا تُقهر، بل تُحترم، وأنّ كلّ محاولة لتحدّيها ليست سوى مرآة تعكس ضعف الإنسان أكثر ممّا تعكس قوّته. ويتجلّى هذا الخضوع في أبهى صوره حين يفرض الشتاء سلطانه على أعالي الجبال، حيث يتبدّل معنى المكان قبل ملامحه. الثلج الذي يكسو السفوح ليس زينة موسميّة، بل طبقة فاصلة بين عالمين: عالم مألوف يُدار بالعادة، وآخر تحكمه قوانين دقيقة لا تُرى بالعين المجرّدة. في هذا البياض الكثيف، يفقد الجبل صفته كمساحة للترفيه، ويستعيد حضوره ككيان مستقلّ، قائم بذاته، مكتفٍ بصمته وشموخه.

وظيفة الجمال، هنا، لا تهدف إلى الإغراء، وإنّما يدور حول الكشف. يكشف هشاشة الإنسان حين يخطئ التقدير، ويكشف حدود الجسد حين يواجه زمهريرًا لا مكان للإرادة في إقصائه. الطبيعة في هذا السياق ليست خصمًا، ولا حليفًا، إنّها نظام قائم، يعمل وفق منطقه الخاص، من دون نيّة بالعداء أو التعاطف.

قاهر الجبل وسرديّات البطولة

يغامر كثيرون في اقتحام الجبال شتاءً، ونعني هنا تسلّقها، وهم يحملون تصوّراتٍ مسبقة عن ذواتهم تفوق فهمهم لطبيعة المكان. تنمو داخل بعض المتسلّقين هالة ذهنيّة حول ‘قاهر الجبل”، هالة تُغذّيها لقطات الكاميرا، وسرديّات البطولة، وبريق الإعجاب المنتظر من الغير.

هذا التصوّر لا يولد بغتة، بل يتشكّل عبر تراكم نجاحات جزئيّة لم تختبر الحدود الحقيقيّة بعد. هنا يكمن الخلل، حين يُفسَّر الإنجاز العابر كقدرة مطلقة، وتتحوّل الخبرة المحدودة إلى يقين زائف. تتبدّل العلاقة مع الجبل من حضورٍ واعٍ وانتباهٍ حذر إلى تحدٍّ صامت. ومع هذا التحوّل، يفقد الإنسان رهافة الإصغاء، ويشرع في إسقاط توقّعاته على المكان عوضًا عن قراءة معطياته الصعبة. حتّى المعدّات الحديثة، حين تتوافر، فهي تعمّق هذا الوهم، إذ تتحوّل من أدوات مساعدة إلى صكوك طمأنينة نفسيّة، فيُقايض الفهم بالتجهيز، ويُحجب الحذر بظلال الثقة الزائدة.

في مقابل تلك ‘الأنا’ المتضخّمة، تبرز تجربة الناشط البيئيّ البعلبكيّ نضال صلح، الذي تسلّق جبالًا قاسية في غير مكان من العالم، مستندة إلى عمليّة وعي للمكان، قبل الخوض في عثراته

في الجبال المرتفعة، يتجاوز البرد كونه عارضًا فيزيائيًّا ليشكّل نوعًا من التحدّي. تتباطأ الأفكار، وتتآكل القدرة على تقدير الزمن، ويتحوّل القرار إلى عبءٍ ثقيل داخل عقلٍ يصارع للحفاظ على كفاءته المتهاوية. ومع اجتياح ظاهرة الضياع الأبيض، تتفكّك أواصر العلاقة مع الفراغ، فلا حدود ترشد، ولا ظلال تسند، ولا نقاط مرجعيّة تمنح الأمان.

تصبح المسافة مجرّد شعور مبهم، وتغدو الخطوة رهينة حدسٍ قلق. في هذا الخواء البصريّ، يتهاوى أيّ ادّعاء بالقوّة، ويقف الإنسان عاريًا أمام الطبيعة. الانهيارات الثلجيّة هي التجلّي الأقصى لجبروت هذا النظام. فالثلج المتراكم يختزن في طبقاته تاريخًا من صراع الرياح وتقلّبات الحرارة، وهو لا يتحرّك عبثًا، بل ينفجر حين تكتمل شروط نظامه الخاصّ، دون اكتراثٍ بهويّة من يطأ سطحه. هنا، يستردّ الجبل هيبته، ليس كخلفيّة صامتة، بل ككيانٍ ديناميكيٍّ متمردٍ على كلّ محاولات التوقّع.

في مقابل عقليّة التحدّي يصبح التواضع مجرّد فضيلة أخلاقيّة. وعيٌ يمنح المرء القدرة على كبح رغباته الشخصيّة حيال ما هو صعب وشائك. لذا، فإنّ قرار الانسحاب في التوقيت الصحيح لا ينمّ عن ضعف، بل يمثّل ذروة النضج وبلوغ أقصى درجات السيادة على الذات. إنّ ذوي الخبرة الراسخة لا يواجهون الجبل بلغة القوّة، بل يخاطبونه بلغة الإصغاء. يراقبون نبض الرياح، ويستنطقون طبقات الثلج، وينصتون لارتجافات الصمت المريب. هذه الممارسات ليست طقوسًا شاعريّة، بل هي أدوات إدراكيّة حادّة، وظيفتها الوحيدة إبقاء الإنسان داخل حدود الأمان الممكنة.

نضال صلح وفؤاد مخّول

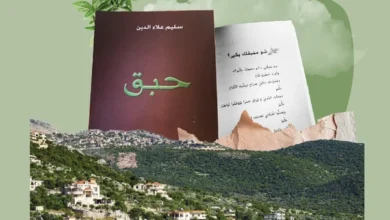

في مقابل تلك ‘الأنا’ المتضخّمة، تبرز تجربة الناشط البيئيّ البعلبكيّ نضال صلح، الذي تسلّق جبالًا قاسية في غير مكان من العالم، مستندة إلى عمليّة وعي للمكان، قبل الخوض في عثراته. فقد تعامل مع الجبال بوصفها منظومات حيّة ممتدّة، لا مجرّد ميادين لانتصارات شخصيّة عابرة. لم يكن حضوره في الطبيعة قائمًا على منطق الغزو أو الإخضاع، بل على عقيدة الفهم لحيثيّات المكان.

يرى نضال في الجبل ذاكرةً بيئيّةً تستوجب الصون، ومجالًا للتعلّم الذي لا نهاية له. لم يرتهن نضال صلح يومًا لبريق الأرقام أو مطاردة القمم في ذروة عتوّها، بل كرّس جهده لصوغ علاقة متوازنة مع المكان. كانت قراراته الميدانيّة تنبع من قراءة فطريّة ودقيقة للظروف، ومن شجاعة استثنائيّة بعيدة من التهوّر، بحيث يعرف التراجع حين تومض إشارات الخطر. هذا الوعي هو ما يُنتج صلةً مستدامةً مع الجبل، صلةً لا تستنزفها لقطة كاميرا، ولا يُختصر مداها في إنجازٍ لحظيٍّ زائل.

تختزن تضاريس الجبال سجلًّا غير مكتوب لأسماء أولئك الذين أخطأوا قراءة الإشارات. قصصٌ لا تدوّنها الخرائط، لكنّها تبقى عالقة في ثنايا المكان، كشواهد صامتة على لحظات اختلّ فيها ميزان التقدير. فهذه الذاكرة القاسية لا تفرّق بين نيّةٍ حسنة وقرارٍ صائب، ولا تعبأ بالشغف حين ينفصل عن الفهم.

نهاية كارثيّة

في هذا الإطار، تندرج قصّة فؤاد مخّول الذي انتهت حياته عند قدم جبل. لم يكن التهوّر دافعه، بل رغبتة الصادقة في التقاط صورة مميّزة من زاوية خطرة. غير أنّ الرغبة حين لا تستند إلى قراءة دقيقة تتحوّل إلى غشاوة أمام عينيّ المرء. كانت تحذيرات الطقس ومؤشّرات البيئة عابقة بالدلالات، فتغيّر الضغط واضطراب الرياح لم تكن تفاصيل ثانويّة. القرار هنا لا يُقاس بجرأته، بل بمدى انسجامه مع اللحظة، وحين يُتّخذ القرار خارج هذا الانسجام فالنتيجة ستكون كارثيّة.

هكذا هي الجبال، فهي لا تعاقب، بل تشفق على من يخطئ التقدير، ما يؤدّي إلى نهاية كارثيّة. قصّة فؤاد مخّول أصبحت درسًا مفتوحًا، فالخطر الحقيقيّ لا يولد من العاصفة، بل من اللحظة التي يقرّر فيها الإنسان تجاهل ما تقوله الأرض والسماء معًا. هناك، في تلك العزلة البيضاء، يدرك المرء أنّ القوّة الحقيقيّة لا تتجلّى في قهر القمّة، بل في الخضوع الواعي لنظامٍ أكبر منّا جميعًا؛ نظام كرّسه الزمن والجيولوجيا، ومن غير الممكن الاستخفاف به.