“وسكتت عن الكلام المباح”.. الخشبة مشرحة العنف

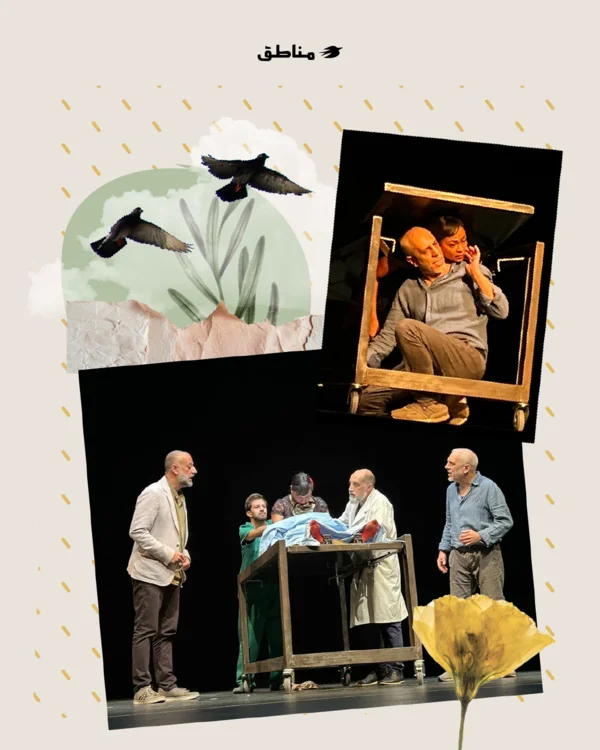

على خشبة مسرح دوّار الشمس ببيروت، قدّم المخرج والممثّل عصام بو خالد مسرحيّته الجديدة “وسكتت عن الكلام المباح“ بالتعاون مع مؤسّسة أديان. منذ اللحظة الأولى، يجد المشاهد نفسه أمام مشهدٍ قاسٍ وصادق، جثّة امرأة ممدّدة في مشرحة، جسدها مليء بالكدمات، وصمتها أبلغ من كلّ صراخ. لا نعرف اسمها، لكنّنا نعرفها جميعًا، فهي تمثّل آلاف النساء اللواتي يُسكتن باسم الحبّ أو الغيرة أو الواجب.

تبدأ الحكاية من الموت لتعود إلى الحياة، وكأنّ المسرحيّة تسألنا: كم امرأة تموت بصمت قبل أن تُقتل فعلًا؟

في هذا الفضاء الملبّد بالصمت، يتحوّل الجسد إلى نصّ، والسكوت إلى احتجاجٍ عميق على عنفٍ يتخفّى تحت أقنعة الحنان.

الواقعيّة الرمزيّة: حديث الضوء

المسرحيّة تستند إلى أسلوب الواقعيّة الرمزيّة؛ فهي لا تنقل الواقع كما هو، بل تفتحه على أسئلةٍ أكبر.

الإضاءة التي صمّمها سرمد لويس تلعب دور البطولة إلى جانب الممثّلين. فهي تضيء الجثّة حينًا لتجعلها مركز الصورة، وتغمرها بالعتمة حينًا آخر لتترك الكلام إلى المخيّلة. في كلّ لحظة، يتحوّل الضوء إلى ضميرٍ أخلاقيّ يوجّه نظر الجمهور نحو الحقيقة.

المكان ثابت- المشرحة- لكنّه متحرّك في معناه. هنا تبدأ الحقيقة وليس التحقيق، وهنا يتحوّل المسرح إلى مختبرٍ للوعي الإنسانيّ. من دون خطبٍ أو شعارات، يتحوّل العرض إلى تأمّلٍ هادئ في العنف والعذر، في الحبّ والخوف.

صمت البطلة

تؤدّي برناديت حديب دور المرأة بتمكّنٍ نادر. لا تنطق بكلمة واحدة، ومع ذلك تملأ المكان بحضورها.

وجهها، أنفاسها، كدماتها، كلّها تتحوّل إلى لغةٍ خاصّة، لغة الجسد المقهور الذي يقول كلّ شيء من دون أن يقول. في المقابل، الزوج الذي يؤدّي دوره عصام بو خالد يملأ المسرح بالكلام. يتحدّث، يشرح، يبرّر، يختبئ خلف مفرداتٍ مألوفة مثل “أحبّك” و”أخاف عليك”.

هكذا تنعكس الثنائيّة بينه وبينها. هي الصمت الصادق، وهو الكلام الكاذب الجميل. هذا التناقض هو جوهر المسرحيّة. فالكلمات التي تُقال على الخشبة لا تُستخدم في تفسير العنف، بل لتفضحه. الصمت يتحوّل إلى بطلٍ مستقلّ، إلى كائنٍ من لحمٍ ووعيٍ يواجه الضجيج الذكوريّ اليوميّ.

شبكة الشهود

يدخل إلى المشهد ثلاثة رجال آخرين، يشكّلون دائرةً تحيط بالحدث:

- الطبيب الذي يجسّده شربل عون، يحاول أن يفهم سبب الوفاة، فيتحوّل إلى شاهدٍ على ما هو أبعد من الجريمة.

- المعالج بالموسيقى (أحمد الخطيب)، يستخدم أدواته في محاولة تهدئة التوتّر، فيتحوّل بدوره إلى رمزٍ لمحاولاتنا الفاشلة في تضميد الجراح بالكلام.

- المساعد (علي بليبل) يتأرجح بين الاتّهام والتعاطف، كصوت المجتمع الذي يلوم ويبرّر في الوقت نفسه.

كلّ شخصية من هؤلاء تمثّل زاوية من زوايا النظر إلى العنف. الطبيب يُحلّل، المعالج يُهدّئ، المساعد يُشكّك، والزوج يُبرّر، بينما الجثة- المرأة- تظلّ مركز الكون، الصمت الذي لا يخضع للتحليل.

العنف كمنظومة اجتماعيّة

العنف هنا لا يأتي من يدٍ واحدة، بل من ثقافةٍ كاملة. المسرحيّة تُظهر كيف يتحوّل الضرب إلى “تأديب”، والغيرة إلى “حبّ”، والسيطرة إلى “خوف على الآخر”. كلّ هذه المفردات التي نسمعها في حياتنا اليوميّة تظهر على الخشبة كأقنعةٍ تخفي خلفها قسوةً موروثة.

العرض يدفعنا إلى مواجهة سؤالٍ بسيطٍ ومؤلم: كمّ مرة شاهدنا مشهد عنفٍ منزليّ وقلنا “هيّي أكيد استفزّته”؟

كمّ مرّة تحوّل تبريرنا إلى مشاركةٍ غير مرئيّة في الجريمة؟

بو خالد لا يقدّم إدانةً مباشرة، بل يترك الفعل نفسه يتكلّم. المسرحيّة تقول إنّ العنف لا يحتاج إلى وحشٍ ليمارسه، بل يكفي إنسانٌ عاديّ، ليبرر كلّ خطوة بكلمةٍ حنونة.

البنية النفسيّة للعلاقة

تقرأ المسرحيّة العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عدسةٍ نفسيّة. الزوج يعيش حال تناقض دائمة بين السيطرة والذنب. يضرب ثمّ يعتذر، ثمّ يعيد الكرّة ليؤكّد هيمنته. أمّا الزوجة فتتحوّل إلى نموذج الضحيّة الصامتة، التي تبرّر لنفسها كما يبرر لها الآخرون.

بهذا الشكل، يصبح العرض رحلةً في داخل العقل البشريّ، في آليّة التبرير التي نستخدمها جميعًا.

كلّ شخصيّة تمثل طبقة من الوعي:

- الزوج هو منطق السيطرة باسم الحب.

- الزوجة هي صوت الخوف.

- الطبيب هو العقل.

- المعالج هو الحسّ.

- والمساعد هو المجتمع المتفرّج.

معًا يشكّلون لوحةً نفسيّة ترصد كيف يُصنع العنف ويُعاد تدويره في الحياة اليوميّة.

تقرأ المسرحيّة العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عدسةٍ نفسيّة. الزوج يعيش حال تناقض دائمة بين السيطرة والذنب. يضرب ثمّ يعتذر، ثمّ يعيد الكرّة ليؤكّد هيمنته

الإخراج والإضاءة: الجمال بالقسوة

من الناحية التقنيّة، اعتمد بو خالد على إدارة ممثّل دقيقة وحركة مسرحيّة بسيطة لكنّها مؤثّرة. الإضاءة تتنقّل مثل أنفاسٍ متقطّعة بين النور والظلّ، لتكشف الكدمات على الجسد وتفضح القسوة داخل الجمال.

الديكور ثابت تقريبًا، لكنّه يحمل رموزًا قوية، كسرير المشرحة، وحقيبة الطبيب، والمصباح المتدلّي. كلها تتحوّل إلى أدواتٍ للذاكرة.

الصوت أيضًا له دور جوهريّ. صوت الزوج الأحاديّ يملأ المكان بحدّةٍ متواصلة، بينما صمت الزوجة يتحوّل إلى موسيقى خفيّة، كأنّنا نسمع ما تفكّر به ولا تجرؤ على قوله. كلّ تفصيل في العرض يكرّس الفكرة الأساس: الصمت كلام، والكلام تبرير.

القراءة الحقوقيّة

من زاويةٍ حقوقيّة، المسرحيّة تُضيء على أنّ العنف ضدّ المرأة منظومة اجتماعيّة تُغذّيها الثقافة واللغة.

الزوج يقول إنّه يضربها حبًّا، والمجتمع يقول إنّها تستحقّ “التقويم”، والنتيجة جثّة جديدة تُضاف إلى الإحصاءات.

العمل يُعيد تعريف مفهوم “الكلام المباح”؛ فالكلام المباح هو ما يُسمح بقوله، أمّا الكلام الحقيقيّ فغالبًا يُمنع أو يُخنق.

المرأة هنا تُقدّم كرمزٍ للإنسان الذي يُسلب صوته داخل أنظمة الهيمنة؛ سواء كانت أسريّة أو اجتماعيّة أو دينيّة.

المسرحيّة تفتح حوارًا عميقًا بين الفنّ وحقوق الإنسان، وتُظهر كيف يمكن للخشبة أن تكون منصّةً للمساءلة والوعي.

مواجهة الذات

بمجرّد أن تُنهي المسرحيّة عرضها حتّى يبقى الصمت معلّقًا في القاعة. لا تصفيق يحضر سريعًا، بل لحظة تأمّلٍ مربكة. الجمهور يخرج من المشرحة الصغيرة في بيروت وهو يشعر بأنّ الجثّة ليست على الخشبة فقط، بل في داخله أيضًا: ذكرى، علاقة، كلمة، خوف.

العمل لا يقدّم حلولًا أو نهايات سعيدة، بل يترك المشاهد أمام مسؤوليّة شخصيّة. هل شاركتُ بصمتي في استمرار العنف؟ هل تبريري كان أداةً للقهر؟ تخرج من العرض محمّلًا بأسئلةٍ أكثر من الأجوبة، وتشعر بأنّ “وسكتت” عنوان لجيلٍ كاملٍ من النساء اللواتي ينتظرن من يسمعهنّ.