في ذكرى جواد صيداوي عندما يموت الأديب وحيدًا على فراش بارد

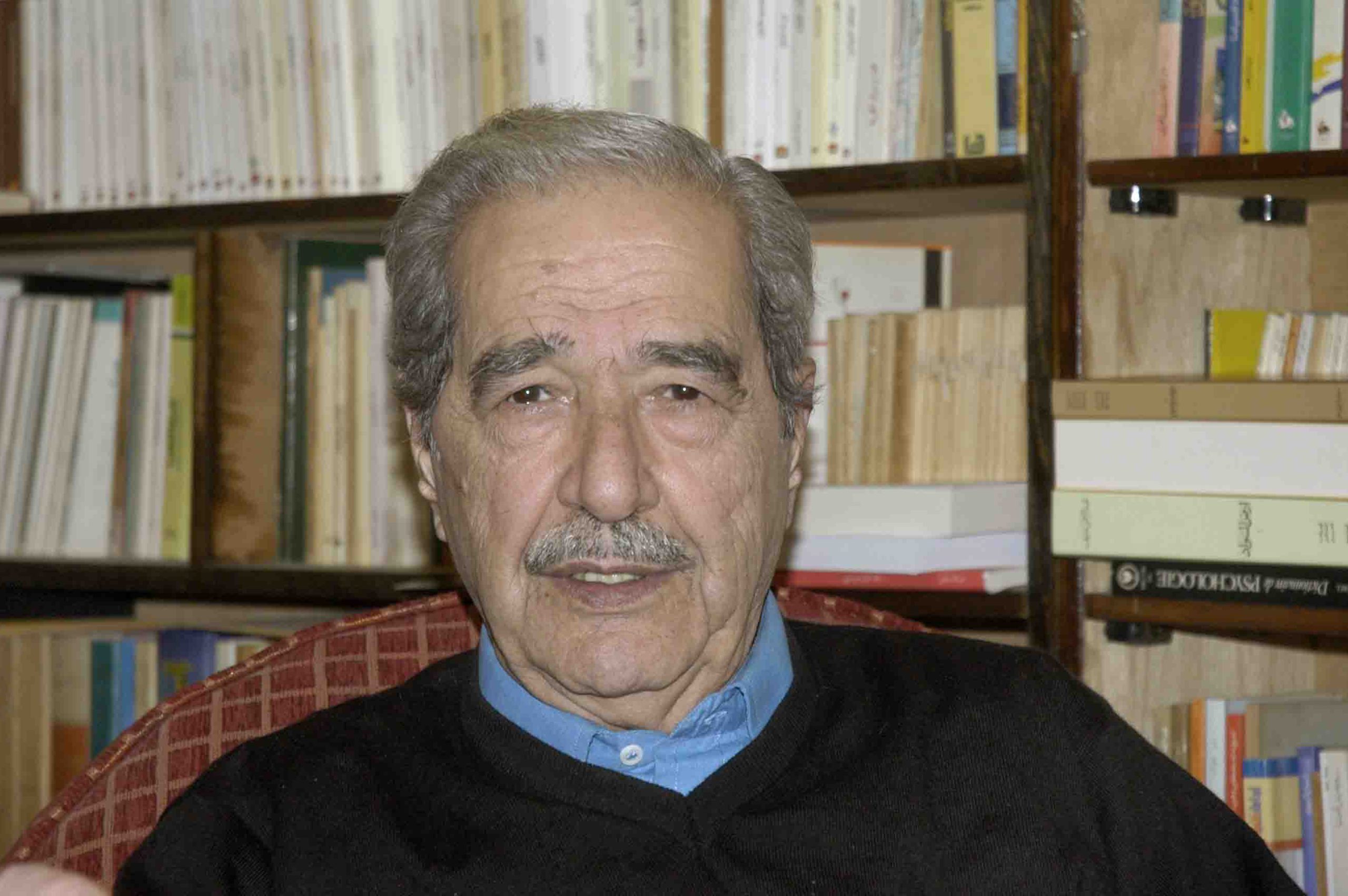

أحبّ جواد صيداوي، المعلّم والروائيّ والأديب والمثقّف، الحياة وجمالاتها حتّى “الثمالة”، بصنوفها المتنوّعة، وقد عبّها بهدوء طويل في كأس معتّقة، فيها ما فيها من الشعر والنثر، وانسيابات اللغة العربيّة، والتاريخ ورجالاته على تعدّدهم ومواقعهم، والتعليم والترجمة والحلقات الإذاعيّة، إلى الحياة الثقافية والاجتماعيّة وما في صلبها وبهرجتها من نساء، وقد مسّه منهن، ممّن أحبّ وعاشر، بالرغم من عشقه الملوّع والمترامي في كلّ أنفاسهن، أذيّة وإجحافًا وهجرانًا وغبنًا، كانت تجلياتها في عتيّ العمر، إذ عاش لسنوات مديدة وحيدًا فريدًا ينادم الكتب والكتابة، في شقّته القديمة في العاصمة بيروت، إلى أن رحل يوم السبت في الثالث من آذار/ مارس سنة 2018.

يموت الأديب على سرير بارد؟

في يوم رحيله الحزين، لم تسلم روحه من نعي مزيّف غير دقيق ومتقصّد، نشرته وسائل إعلام محلّيّة وعربيّة، مفاده “أنّه توفي اليوم في العاصمة الفرنسيّة الأديب والشاعر والروائي والمترجم اللبناني جواد صيداوي “أبو حيّان”، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وهو من مواليد مدينة النبطية، وأوّل من نال إجازة في الأدب العربيّ في مدينته، في العام 1955…”. ومن أسف شديد، ثمّة من يعاود التذكير برحيل صيداوي وينسبه إلى العاصمة الفرنسيّة.

مات الرجل الذي شغل متون الكتب والإذاعات والشاشات بفيضه الأدبيّ والثقافي وحديثه المنمّق الرائق، وحيدًا، بعيدًا عن عائلته، وقد رثاه رفيق دربه القاضي سعيد سكاف في خلال حفل تأبين وتحيّة أقامها المجلس الثقافي للبنان الجنوبي بعد رحيله، قائلًا: “غير أنّ أشدّ ما يؤلمني، هو شعوري بأنّه رحل وحيدًا منزويًا على سرير مرضه بعيدًا عن أحبّته من الأقربين والأبعدين، كاتمًا حزنه وجراحه، وفقًا لقول عمر الخيام: “علينا أن نكتم الحزن لأنّ العصافير الجريحة تختبئ لتموت” عزاؤنا أنّه رحل من دنيا الوجود إلى عالم الخلود”.

مات جواد صيداوي على سريره البارد في بيروت، وفي اليوم التالي شُيع في مسقط رأسه مدينة النبطية. ثلّة قليلة مشت خلف النعش. لم يدرِ أهل المدينة لماذا نعى الناعي على همس، وشيع المشيعون أديبًا بحجمه وسمعته من دون مراسم تتمّ عادة للكبار من أبناء المجتمعات المؤثّرين في بيئتهم على أكثر من صعيد أو شكل. ربّما ينتظر البعض ساعة فراق، فلا يكلّف نفسه الاعتراف بقيم المبدعين، حين يُبحرون “على متن الرحيل” ظنًّا منه أنّه كذلك تدفن سير الشعراء والأدباء والمفكّرين والفنّانين! لكنّهم أحياء.

من دون ضرورات السفر ومقاصده، لم يبتعد الأديب جواد صيداوي عن بيروت، وكذلك عن مسقط رأسه النبطيّة، إذ كان يتردّد عليها دائمًا لضلع عائليّ يربطه بشقيقه حسن محمود الصيداوي “أبو عامر” (1930- 2018) وبأصدقاء كثر من “صوفته” الحمراء، وبأمسيات الأدب والكتب، إذ وقّع فيها العديد من رواياته، لا سيّما رواية “فساتين هندومة” التي تدور أحداثها في قلب عاصمة جبل عامل، منذ العام 1948، عام احتلال فلسطين وتهجير أهلها، وكانت “هندومة” واحدة منهم.

فساتين هندومة

يومها، أي يوم توقيع الرواية، تأبّط جواد صيداوي، جعبته القديمة بما تحمله من موروث “نباطيّ” وحمل إلى أهل مدينته وهم أبطال مجمل أقاصيصه، روايته الجديدة المستعادة من ذاكرة أهلها وذاكرة الكاتب “فساتين هندومة” مستهلًا توقيعه الأوّل في قاعة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، في النبطية.

يوم توقيع الرواية، تأبّط جواد صيداوي، جعبته القديمة بما تحمله من موروث “نباطيّ” وحمل إلى أهل مدينته وهم أبطال مجمل أقاصيصه، روايته الجديدة المستعادة من ذاكرة أهلها وذاكرة الكاتب “فساتين هندومة”.

وأذكر ما قاله آنذاك على هامش التوقيع: “أشكر للوفاء الذي ألقاه من هذه البلدة التي أحبّ، وإذا كان هناك بعض القسوة في ما أكتب عن هذه البلدة التي أودّ، فهي قسوة الحبيب الذي يودّ ألّا يرى في المحبوب عيبًا. “هندومة” ظاهرة اجتماعيّة أكثر ممّا هي ظاهرة فرديّة. “هندومة” من يذكرها منكم، كانت مصابة بمرض غير معروف باللغة العربيّة، إنّما بالفرنسيّة معروف باسم “بوتيسم” يصيب بعض الأطفال في سنّ مبكرة، يعزلهم عن المحيط الذي هم فيه، ولكنّهم يتميّزون في الوقت عينه بقدر من الذكاء. ومن شاهد الفيلم الأميركيّ الشهير “رجل المطر، لدوستن هوفمن” فهو يدور حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “بالنسبة لهندومة لم يتح لها، رحمها الله، هذا المجال لتتفجّر بما هو مكنون في أعماقها من ذكاء وغير ذكاء… لكنّ فساتين هندومة في واقع الرواية، هو ما تحدّر إلينا من معتقدات ميّتة وأوهام ميّتة على هامش الدين أو على هامش المجتمع وغير ذلك. هذا هو المقصود في فساتين هندومة (…) النبطية، كمدينة في طور التقدّم والنموّ في حالة تحوّل مستمرّة، وهي غنيّة بالنماذج الإنسانيّة، وقد تكون إمّا سلبيّة وإمّا إيجابيّة، لكن يمكننا أن نجدها في أيّ مجتمع آخر، و”فساتين هندومة” صورة حيّة نابضة للنبطية”.

بيروت الكتابة والدفء

قبل احترافه الكتابة الروائيّة المتجلّية غزيرة في أكثر من 12 رواية، اهتدى جواد صيداوي إلى الشعر وذاب في تفعيلاته، بيد أنّه لم ينشر ديوانًا واحدًا. وقد تميّزت مجمل رواياته بتمثّله شخصيّة رئيسة من أبطالها. راح وجاء، ونهل من دور المعلّمين والجامعات وتجارب الاغتراب، حتّى وصفه صديقه الأديب الراحل حبيب جابر بأنّه “رحّالة لا يستقرّ”. غير أنّه عاد ليعيش بعيدًا عن أسرته متفرّغًا للكتابة والتأليف.

في “صومعته” في مار الياس ببيروت، عاش وحيدًا بين كتبه ومراجعه، بعيدًا عن أسرته “المؤثرة للاغتراب الدائم على الإقامة في الوطن”، وسط إصرار يبوح به، على نفور متجلّ بينه وبين الوحدة، فيقول: “أنا محاط بثلّة رائعة من صحب وأصدقاء مذ عدت نهائيًّا من باريس في العام 1989”.

وإذ آثر الأستاذ جواد الإقامة في بيروت على النبطية، فذلك بسبب البرد الشتويّ في النبطية الذي يخاف أذيته. لكنه في شقة بيروت عاش بين الكتب والروايات ليتماهى وصحبه مع أبي النوّاس، ويحبّ مع نزار قبّاني، ويناضل مع المناضلين. وجد في بيروت الهدوء والسكينة، بعدما ارتاح إلى مستقبل ابنه الوحيد حيّان وبناته الثلاث، لذلك هجر الغربة إيّابًا نحو الوطن، لأنّ “الحضارة الغربيّة حضارة مفترسة، ومن لا رصيد ثقافيًّا وفكريًّا يعصمه من الانزلاق، يقع، مثلما وقع العديد من الأدباء والشعراء العرب” يقول.

النبطية والقبّعة الحمراء

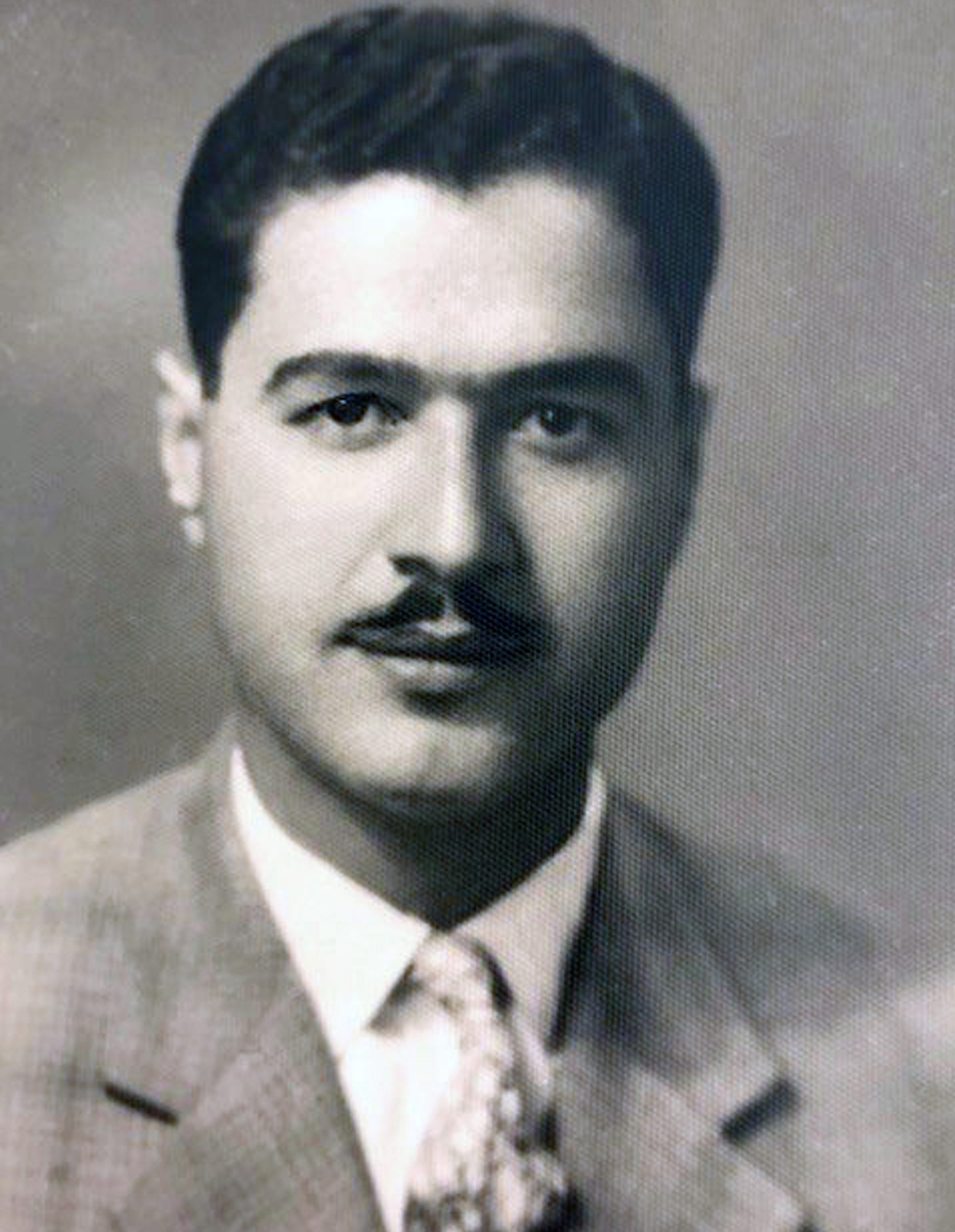

في النبطية ولد جواد محمود الصيداوي في العام 1932 وترعرع في أجواء أسرة تعتبر برجوازيّة ومكتفية. ومنها خرج بقبّعته اليساريّة الحمراء، إذ بدأت الشيوعيّة تتغلغل إلى فكره قبل الشهادة المتوسطة. ومن دار معلمين ابتدائيّة إلى أخرى “عليا”؛ ثمّ معلّمًا ابتدائيًّا، فتكميليّ إلى ثانويّ.

وكان أن التقى في بيروت بعدد من تلامذته ممّن يبحثون عن ملاذ تعليميّ ثانويّ، فقادهم إلى الوزير كمال جنبلاط، فوعدهم الأخير بقرار إنشاء الثانويّة الأولى في جبل عامل خلال أسبوع، بعد ثانويّة صيدا الرسميّة الوحيدة في الجنوب ككل، التي عمل بها مدرّسًا لمادّة الأدب العربيّ؛ وصدق في موازاة تمنّع الوزارة.

يقول: “لكن بالإصرار والإعارة قامت الثانويّة، حقًا قامت؛ وتلامذتها من مختلف أصقاع الجنوب، لكن لمّا نويت العودة إلى بيروت جاءت نصيحة الراحل الرفيق حسين مروة بأن أبقى في إدارة الثانويّة التي أنشأتها بجهدي الخاص، لأنّ باب النضال هنا أجدى، قال مروّة، إنما في مقابل التضحية بجزء مهمّ جدًا من حياتي”. ومع ذلك بدأ مديرًا لنحو أربعين تلميذًا “وسلّمتها بما يزيد على ألف تلميذ يحصدون ما نسبته 90 بالمئة من النجاح في الامتحانات الرسميّة”.

“بودلير” والدعوة إلى السفر

في الثالثة والعشرين من عمره (1955) كان الأستاذ جواد أوّل مجاز في الأدب العربيّ، في عاصمة القضاء. وبينما هو في زهوة نشوته بالنجاح والاستعداد لأن يكون بعد سنة أستاذًا جامعيًّا، راح يلتهم الروايات العربيّة والفرنسيّة بشغف “وأهيم بأشعار آرثور رامبو وفيرلين وبودلير، حتى حفظت العديد من قصائدهم غيبًا”.

يقول في رواية “أجنحة التيه، الإقلاع”: “لقصيدة بودلير الدعوة إلى السفر، فعل السحر في نفسي. كلما عدت إليها حملتني إلى عالم مفعم بالسعادة، إلى عالم طالما حلمت بمثله في جفاف أيّامي. إنّ هذه الهنيهات من المتعة الروحيّة التي يتيحها الشعر لي، تنسيني، إلى حين، ما في الواقع من رتابة وتفاهة، وتجعلني أتساءل، بيني وبين نفسي، عن القيمة الحقيقيّة لما أنظم من قصائد؟”.

في الثالثة والعشرين من عمره (1955) كان الأستاذ جواد أوّل مجاز في الأدب العربيّ، في عاصمة القضاء. وبينما هو في زهوة نشوته بالنجاح والاستعداد لأن يكون بعد سنة أستاذًا جامعيًّا.

ويقرّ بأنّه لم يتثقّف على الكتب الحزبيّة “بل على قراءتي المبكرة للقصص الفرنسيّة و”الآداب الفرنسية” للشاعر لويس آراغون التي كان لها دور كبير بتوجيهي الفكريّ السليم الهادئ؛ بعيدًا عن الانفعال وحماسة الشباب”. لم يكن سهلًا عليه قراءة “الرأسمال” لماركس، مع شغفه الخاص بالأدب الروسيّ قبل النظام الشيوعي، (فيودور) دوستويفسكي، تشيخوف، تولستوي، (إيفان) تورغينيف، والبؤساء لفيكتور هيغو على ضوء المصباح وبالفرنسيّة، فضلًا عن عدد من أساتذة اللغة والأدب في مصر.

صبغة حمراء لم تفارقه

بين 1955 و1958 بعد إجازة اللغة العربية حصل صيداوي على دبلوم في التربية وآخر في التخطيط التربويّ ثم دراسات عليا من السوربون. وكان على حافّة مناقشة الدكتوراه هناك حول “العقلانية في النصف الأوّل من القرن العشرين، في العالم العربي” بيد أنّه لم يتسنَّ له ذلك بسبب خلاف مع الأستاذ المشرف، بعدما رفض مرجعًا روسيًّا في الدراسة يتحدث عن القضاء على الاستعمار الفرنسيّ في المغرب العربيّ “فعدلت عن الرسالة”.

بالرغم من عدم سعيه إلى مراكز قياديّة أو مسؤوليّة في الحزب الشيوعيّ، بالمقارنة مع نشاطه اليساريّ الملحوظ أيّام دار المعلمين؛ ظلّ صيداوي “مصبوغًا” بهذا اللون الأحمر؛ كان شيوعيًّا أشدّ تأثّرًا بأستاذه رئيف خوري، وبسببه تلقّى الصدمة الأولى، بعد طرد أستاذه ورفاقه من الحزب.

“إنّ لرئيف خوري في نفسي وعقلي جميعًا، مكانة رفيعة تنامت منذ الفترة التي بدأت أقرأ له، فيها، على صفحات مجلّة الطريق، ولم تنل الهجمات الظالمة التي تعرّض لها رئيف خوري، من رفاق الأمس، من هذه المكانة؛ لذلك أجدني مغتبطًا بلقائه والتعرف عليه شخصيًّا. إنّه طود شامخ بهيكله كما هو طود شامخ بأدبه وفكره” كما ورد في “أجنحة التيه”.

الهجرة الباريسيّة

في العام 1970 ينتقل الأستاذ “أبو حيّان” إلى إدارة ثانويّة برج البراجنة. وتحت سطوة التهديد بعد سيادة الحرب الأهليّة كانت باريس قبلة السفر.

وبعد فترة وجيزة يلتحق بالسفارة السعوديّة هناك مسؤولًا لقسم الصحافة والإعلام، وجاءت ذلك في أعتاب زيارة جسكار ديستان بيروت على هامش الحرب “إذ ترجمتُ 4 مقالات وأرسلتها للسفارة السعوديّة هناك، على أثرها هاتفني القائم بأعمال السفارة من أجل العمل بالسفارة، ومن حسن حظّي أنّ السفير الذي التحق بها كان أستاذًا للغة العربيّة، فبقيت في منصبي تسع سنوات”.

في العام 1988 يلتقي جواد صيداوي بالكاتب الياس خوري، وعلى أثر حديث يخبره خوري أنّه عائد إلى البيت، فيسأله صيداوي: وهل لك بيت هنا في باريس؟ فيردّ: لا أنا عائد إلى البيت في بيروت؛ “فما كان منّي إلّا أن حزمت أمتعتي وعدت إلى بيروت لأتقاعد وأتفرغ للكتابة والثقافة والبرامج الإذاعية”.

قصائد مبتورة وروايات

في دار المعلمين الابتدائيّة، كانت بدايات جواد صيداوي الشعريّة، يقول عنها: “بدايات متواضعة، ثم نشرت في عدد من الصحف حتّى دار المعلمين العليا؛ وهنا بدأت كتابة القصص القصيرة، ثلاث مجموعات منها، من دون أن أتوقّف عن نظم الشعر الحرّ مع احتفاظي بالتفعيلة؛ لكن ومع كلّ أسف لم أجمع قصائدي بديوان، ربّما بسبب بعدي في الستينيّات عن بيروت وانشغالي بالتربية”.

في العام 1984 ينشر مجموعته القصصيّة الأولى “البحث عن بداية”. وبعد عودته من باريس العام 1988 يعيد طباعة هذه المجموعة؛ ويطبع مثيلتها “سقف المدينة”. وكذلك “الطغاة في التاريخ” وهي دراسات تاريخيّة. يطبعها ثانية بعد عامين ومعها “ليل المعنّى” وهي حوار مع الشاعر صلاح ستيتيّة.

أمّا الرواية الأولى فكانت “العودة على متن الرحيل” العام 1992 وينشر بعدها سيرته الذاتيّة والروائيّة “أجنحة التيه” بثلاث روايات تعاقبت خلال عامين تحت عناوين: “الوكر” و”الإقلاع” و”تونس”.

محطّات إذاعيّة وصوت الشعب

بين 1989 و2003 كان يسعد مستمعو “صوت الشعب” ببرامج جواد صيداوي اللغويّة والأدبيّة والثقافيّة؛ منها برنامج “لغة الحياة” الذي استمر “بضع عشرة سنة”؛ وخرج منها وفي نفسه الكثير من العتب و”ضياع الأتعاب”. أما حكايته مع البرامج الإذاعيّة فقد بدأت في العام 1949 عندما اختاره معلّمه فؤاد أفرام البستاني مع زميل له لمحاورته في إذاعة “الشرق الأدنى”.

بين 1989 و2003 كان يسعد مستمعو “صوت الشعب” ببرامج جواد صيداوي اللغويّة والأدبيّة والثقافيّة؛ منها برنامج “لغة الحياة” الذي استمر “بضع عشرة سنة”.

ثم كانت له برامج أواخر الخمسينيّات في إذاعة تونس يوم راح إليها ضمن البعثة لتعريب التعليم في تونس، وكان الشاذلي القليبي مدير الاذاعة، وتنوّعت بين دراسات عن كتب ثقافيّة ومناقشات أدبيّة وحلقات عن معالم تونس الحضاريّة. وبعد عودته في العام 1960 قدّم برنامجًا أسبوعيًّا في إذاعة لبنان عنوانه “ذكريات مدرسيّة”.

من جعبة المدينة والثقافة

لا ينفي صيداوي أبدًا، أنّ البيئة الجنوبيّة التي ترعرع فيها حتّى السابعة عشر من عمره “كان لها تأثير كبير جدًّا على الميل الأدبيّ عندي، خصوصًا رجال الدين؛ أضف إلى أنّ عددًا منهم كان من أصحاب مكتبات غنيّة جدًّا كنّا نتردّد عليهم أمثال الشيخ أحمد رضا صاحب “متن اللغة” والشيخ علي الزين وغيرهما”.

ويترحّم على الحركة الثقافيّة “في أيّامنا، اللافت فيها أنّ هامش الحرّيّة كان كبيرًا؛ لكنّ الحرب وما تلاها، كانت نتائجها أشدّ خطرًا من وقائع الحرب عينها؛ حرّيّة التعبير لم يعد المتاح منها يسمح بما عهدناه وكان؛ للأسف، قوى الأمر الواقع فرضت أجواء ثقافيّة ملتزمة باتّجاهات معيّنة، يوم كنت شيوعيًّا ملتزمًا كنت أرفض الألتزام الأعمى، كان ممنوعًا نزار قبّاني، لكنّنا قرأناه، وقصائدنا الغزليّة نشرناها ولو بأسماء مستعارة”.

أمّا النمط السياسيّ القوميّ “فقد بدأ يتبلور مع قضيّة فلسطين، لأسباب عديدة، ليست العروبة فقط، إنّما الجنوب اللبنانيّ كان على علاقة متينة جدًّا مع الأرض الفلسطينيّة؛ تجاريًّا، عمّالنا وأولادنا يعملون هناك؛ والمنتوجات الفلسطينيّة خصوصًا البرتقال، كانت تتدفّق على أسواق الجنوب والنبطية. عندما بدأت الصهيونيّة تكشف عن نواياها وأنيابها، بدأنا نستعشر الخطر باكرًا، لكن على قاعدة رومانسيّة وعاطفيّة، إنّما ليس على أسس علميّة. لذلك الجرح اتّسع وتعمّق بعد قيام دولة إسرائيل وتابعنا مراحل هذا الخطر بكثير من المرارة، لكن أبشع أنواع المرارة التي ذقناها هي تلك الهزائم التي جاءت بعدما شحن الإعلام العربيّ نفوسنا بالأمل”.