الكافيه العلماني-حكايا المتعبين…قهوة المدينة بطعم العلمنة

زهير دبس

قد يصلح الإسم الذي اختاره فيصل أيوب لمقهاه «المقهى العلماني – حكايا المتعبين» عنواناً لرواية أو لديوان شعر أكثر منه لحانة تقدم القهوة والمشروبات بمختلف أنواعها. المقهى الذي يتخذ زاوية له في قلب المدينة وعلى خطوط التماس القديمة، يجعل لإسمه رمزية مختلفة في بلد يفترض أن الحرب طوت صفحتها فيه منذ ٢٧ عاماً. صور الثائر الأممي تشي جيفارا تزين جدران المقهى تجاورها قصاصات ورقية كُتب عليها عبارات تحاكي إسم المقهى منها: «العلمانيون ليسوا خياراً ثالثاً إنما الحل».. «كن علمانياً ترى الكون جميلاً والحياة سهلة لذيذة ممتعة هانئة» و«صوتي مش إلك». وغيرها من الشعارات التي تزيّن جدران المقهى الذي لم يستطع صاحبه الفصل ما بين لقمة عيشه والتزامه السياسي والفكري.

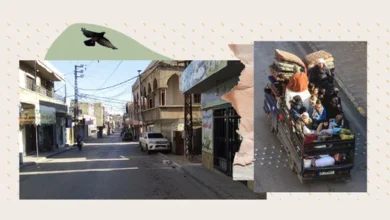

الحرب كانت هنا.. ندوبها ظاهرة في الكثير من الأبنية المحيطة بالمقهى، وأخرى اختبأت خلف طلاء الألوان.. لم تعد رمزية خطوط التماس التقليدية التي تقبع في الذاكرة تصلح للمقاربة اليوم. طوتها الأحداث وسبقتها.. بعثرت خطوطها طولاً وعرضاً. تبدّل اللاعبون وتبدّلت أماكنهم وراياتهم وشعاراتهم.

بشاربيه العريضين اللذين زحف الشيب إليهما ووصلا إلى سالفيه، وبسحنته السمراء العريضة يجلس فيصل في مقهاه الذي يحمل الكثير من ملامح أميركا اللاتينية بما فيها ملامح فيصل نفسه.. يشبه فيصل مقهاه إلى حدٍ كبير والآخر يشبهه أيضاً.. تشعر أنه صورة حفرت في جدار المكان..

يطرح الكافيه العلماني إشكالية الأمكنة وهويتها، ويقدم نموذجاً عن «المختلف» في مدينة قلقة مضطربة تسكنها الهواجس وتُصنّف على أنها كوزموبوليتية بامتياز. لم يختر فيصل شارع الحمرا لكي يكون مكاناً لمقهاه، فربما يكون هناك وقع الإسم عادياً كون الحمرا تشكل وعاء اوسع للتنوع الذي تعيشه شوارع وتنتفي فيه أخرى. وهي كما يقولون انها المربع العلماني الاول في الشرق الاوسط.

بين الذاهبين إلى ساحة الشهداء من شارع بشارة الخوري نزولاً، والخارجين من الساحة صعوداً باتجاه الشارع نفسه، يتموضع فيصل أيوب في مقهاه.. يجلس في المنتصف.. مكاناً وموقفاً.. وسط هذا الانشطار الذي يبدد فضاء المدينة ويحيله فتاتاً عصياً على التشبيه. يداوي فيصل زبائنه بالقهوة والشاي وربما بالخمر ويستمع إلى حكاياهم دون كلل.. يضيف عبارة يخطها على قصاصة ورقية يلصقها على الزجاج ويزيل أخرى. يستمع إلى أسئلة المارة عن معنى إسم المقهى وعمّا إذا كانت العلمانية إلحاداً.. إسم المقهى يجذب رواداً تستسيغهم التسمية الغريبة ويُبعد آخرين في بلدٍ يتنفس أهله طائفية.. فالبعض كان يسأل فيصل إن كان ملحداً؟! فيجيب مبسطاً الأمور أن العلمانية تقرّب الناس بعضها من بعض.

لم يتعب فيصل من الإستماع إلى حكايا المتعبين، فأفرد لهم صفحة على زجاج المقهى يكتبون عليها ما يشاؤون في محاولة لفتح نقاش حول خياره، لكنه عدل عن ذلك بسبب الشتائم التي بدأت تتسلّل من خلال الكتابات وهو ما رفضه فيصل فألغى الصفحة.

فلسطين التي ولد فيها عام النكبة هي البوصلة وتحتها يندرج كل شيء. هذا ما قاله فيصل لأحد الأردنيين الجهاديين الذي زاره مستفسراً بحدة عن اختياره لإسم المقهى.

العام ٢٠٠٥ كان مفصلياً بالنسبة للبلد يقول فيصل فمعه عادت المتاريس إلى الأذهان وعادت ترفرف بيارقها في الشوارع والساحات، عاد فيصل يطرح على نفسه سؤالاً: أنا أين؟ في هذا الجو المشحون طائفياً وغرائزياً.. القبول بالآخر والاعتراف به والعيش معه هو من البديهيات التي نسمعها كثيراً وتتكرّر يومياً. لكنها تبقى كلمات بلا صدى.. أما بالنسبة لي فهي قناعة وموقف أؤمن بهما يقول فيصل.

إثر اغتيال الرئيس الحريري شاهدت الحشود التي كانت تكتسح الشوارع والساحات مهددة متوعدة.. رأيت نفسي في مكان آخر. المكان هو خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية. هو المقهى الذي يتوسط شارعين صعوداً ونزولاً.. الوطن صار مقهى صار شعاراً يُخطُّ على زجاج وحلم يُرفع إلى جانب فناجين القهوة وزجاجات البيرة.

بين «المُتْعَبين» و«المُتِعِبِين» اختار فيصل الأولى لأنه ينتمي طبقياً إليها. وُلدت في بيت وطني يقول فيصل: «والدي شارك مع القائد «البنت جبيلي» علي بزي في ثورة العام ١٩٣٦ دفاعاً عن فلسطين في وجه الصهاينة. بلدتي بنت جبيل انخرطت باكراً في العمل السياسي، وأنا منذ طفولتي التحقت بالثورة الفلسطينية».

في العام ١٩٤٩ انتقل والد فيصل بالعائلة إلى بيروت وتحديداً إلى إحدى ضواحيها الفقيرة وهناك أكمل فيصل مسيرته النضالية، ففكّر مع رفاق له بتأسيس خلية فدائية وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. «الرفيق صوت» كما كانوا ينادونه رفاقه لم يترك مظاهرة إلا واشترك فيها محمولاً على الأكتاف صارخاً بصوته الجهوري شعارات الثورة التي لا زال صداها يتردد في أروقة وشوارع بيروت وفي ذاكرة فيصل الحية… «غولدامائير قبلت بالحل السلمي شو رح بيصير لو قلنا هالكلمة والجماهير ما بدا الحل السلمي».. بعد فترة قصيرة أمضاها فيصل في صفوف منظمة العمل الشيوعي انتقل إلى صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكانت بدايات اعتناقه للماركسية. في العام ١٩٧٥ غادر فيصل برج حمود إلى موسكو ليصير كادراً حزبياً.

ينفض فيصل عن الذاكرة حادثة أثرت فيه فيقول أنه كان مسؤولاً عن خمسة رفاق يعملون في المسلخ بغية تثقيفهم، وفي إحدى المرات وجد أحدهم حزيناً وعندما سأله فيصل عن سبب حزنه أشار إليه أنه لم يحظَ برقم ولم يتسنَ له العمل وبالتالي سيبيت أطفاله بلا طعام. تساءل فيصل حينها عن جدوى الثقافة وعن جدوى فهم هذا العامل لمفهوم السلطة الوطنية.

فيصل الذي أكمل دراسته محصلاً إجازة في العلوم الاجتماعية، يُولم في مقهاه ظهيرة كل أحد لأصدقاء الزمن الجميل، والأطباق جنوبية بامتياز «مجدرة حمرا»، «برغل عبندورة»، «كمونة بندورة»، «كبة عدس»، وغيرها من الطبخات التي تحضرها شريكة فيصل في المقهى.

لم يتعب فيصل من النضال ولم تُتعبه حكايا المتعبين.. بين بيروت الأمس وبين بيروت اليوم ينحاز فيصل بلا تردّد إلى بيروت الزمن الجميل كما يسميه ولا يدري لماذا كلما ابتعد في الذاكرة يصبح جميلاً أكثر.

لم يدر فيصل أن الإسم الذي اختاره لمقهاه «حكايا المتعبين» يصلح أيضاً عنواناً لمدينة أتعبتها الحكاية وأثقلت كاهلها حكايا ناسها المتعبين ..على مقربة من ساحة الشهداء يجلس فيصل في مقهاه يتأمل العابرين، ينسج من المكان أسئلة تبقى بلا أجوبة.. يسأل إن كانت حرية التعبير تصنع رأيا عاماً وإذا كان الأخير يصنع تغييراً.

في مقهى فيصل تشرب قهوة بطعم العلمانية وشاي برائحة الحكايا ونسكافيه بنكهة التعب. إنه مقهى فيصل الذي أصبح حكاية.. حكاية ضاقت بها المدينة واتسعت معها الأسئلة. أصبح شعارات وصور.. بقيت أسيرة الجدران.